|

| *図83 責任転質の構造 |

[top]

作成:2010年9月24日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

質権は,法律上の優先弁済権を有するだけでなく,質権設定者(債務者または物上保証人)から目的物の使用・収益権を奪い,その留置的効力によって設定者に心理的な圧迫を加えることを通じて,優先弁済権がさらに強化された物上担保である。

しかし,皮肉なことに,この強力な留置的効力があだとなって,質権の利用状況は,近年では,著しく低下している。質権として利用できる物は,結局,設定者が通常利用しない物に限定されるからである。これとは逆に,質権設定者の使用・収益権が奪われない(留置的効力のない)質権,例えば,指名債権質,知的財産に対する質権(設定者は実施権を奪われない)の利用率は高くなっている。しかも,このような債権者が留置的効力を有さない(非占有質)は,その実質は,質権ではなく,権利の上の抵当権である。

ここでは,質権は,無担保金融(サラ金)と比較した場合に安全な庶民金融としての役割を果たしつつ,設定者から使用・収益権を奪わない抵当権へと次第に変異していく運命にあること,その意味でも,次節で述べる権利の上の抵当権(民法上は[民法369条2項]に限定されている)が,ますます重要となってくることを明らかにする。

質権とは,債権者と債務者または債権者と第三者(物上保証人)との間で,債権者が債権の引当てとなる特定の財産から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることを合意し,かつ,その財産を債権者から受け取ることによって債権の優先弁済権を確保するものである[民法342条]。

質権を有する債権者は,被担保債権が弁済されるまで,その物を留置することができ[民法347条],その留置作用によって債務の弁済を間接的に強制することができる。それでもなお債務者が債務を弁済しない場合には,債権者は,目的物を競売し,その売得金から他の債権者に先立って弁済を受けることができる。そこで,質権は,当事者間の契約(債権者と質権設定者との間の質権設定契約)によって生じる約定の担保物権であるとされてきた。

ところで,質権には,動産質,不動産質,権利質の3つの種類がある。上記の質権の定義[民法342条]は,第1の動産質および第2の不動産質には当てはまるが,第3の権利質には,正確には当てはまらない(権利質の場合には,債権者は,必ずしも,対象となる権利を受け取る必要がない[民法363条,364条]。そこで,民法は,質権の総則,動産質,不動産質のそれぞれの規定を権利質に「準用」しているだけであり[民法362条2項],債権質には,質権の定義(冒頭)条文[民法342条]についても,正確に「適用」されるわけではない点に注意が必要である。

なお,民法362条2項が,質権の総則を権利質に「準用する」という表現を用いたのには,先に述べたように,深い意味がある。すなわち,物権の対象は,原則として有体物[民法85条]に限定されるべきであり,本来なら,権利(債権を含む)の上に物権を設定することはできない。なぜなら,権利の上に物権を設定することを認めると,債権の上の所有権をも認めざるを得なくなり,そうすると,物権と債権とを区別している現行民法の体系が破壊されてしまうからである。民法の起草者は,このことをおそれて,権利質を物権とすること,特に,債権質を物権と認めることをはばかり,権利質については,質権の総則を「適用」するのではなく,「準用」することにしたのである。

質権は,当事者間の合意で発生(設定)される物的担保であり,その点では,後に検討する抵当権と同じである。しかし,質権と抵当権との違いは,大雑把に言えば,イソップの寓話における,「北風と太陽」とが採用する戦略に似ているところがある。

質権は,人質とまではいかないが,債務者または物上保証人から目的物の占有を奪って不自由を感じさせ,心理的に圧迫して債務の弁済を促すというものである(大切なものを奪い,それを返してほしければ,借金を返せという戦略)。これに対して,抵当権は,債務者または物上保証人に目的物の占有を許し,むしろ,それを使用・収益させて,その収益から間接的に債務の弁済を促進するというものである(大切なものを取り上げず,むしろ,それをうまく使って収益を得て,借金を返せという戦略)。

担保とは,もともと,債務の履行を確保するためのものであるから,債権者がとる戦略としては,所有者から占有を奪って,目的物の使用・収益を禁じるよりも,所有者に目的物を使って使用・収益を行わせ,そこから弁済を確保する方が勝っていると思われる。つまり,使用・収益できるものは,それをする方が効率的である。質権の目的物が,債務者や物上保証人が普段使用しない古着,装飾品,骨董品等に集約されていくのは,当然といわなければならない。目的物が使用・収益に適した物である場合には,そして,目的物に関する公示が可能である場合には,質権は,基本的に,抵当権に劣るといわなければならない。

通説によれば,質権は,債権者が目的物を占有する(反対からいえば,債務者は占有を剥奪される)物的担保であり,抵当権は,債権者が目的物の占有をしない(反対からいえば,債務者または物上保証人が占有を継続する)物的担保であるというものである。例えば,[近江・講義Ⅲ(2005)10頁]は,質権と「抵当権との差異は,目的物の占有の移転の有無と考えてよい」としている([内田・民法Ⅲ(2005)487頁],[田髙・物権法(2008)184頁])。

| 債権者による目的物の占有の有無 | |

| 質権 | あり |

| 抵当権 | なし |

しかし,債権者が目的物の占有をするかしないか(占有担保か,非占有担保か)という基準によって質権と抵当権との区別をすることには,限界がある。特に,権利質に関しては,質権は,必ずしも,目的である権利を占有する必要がないため[民法363条,364条],同じく権利の上に設定される地上権または永小作権を目的とする抵当権[民法369条2項]との区別が不明確となる。すなわち,権利質については,抵当権と同じく,いわゆる「非占有型担保」がありうる。

| 目的(物) | 債権者による目的物の占有の有無 | |

| 質権 | 動産質 | あり |

| 不動産質 | ||

| 権利質 | なし | |

| 抵当権 | 不動産 | なし |

| 地上権又は永小作権 |

そこで,質権と抵当権との区別の基準を変更する必要が生じる。区別の基準が問題となるのは,権利を目的とする質権[民法362条以下]および権利(地上権または永小作権)を目的とする抵当権[民法369条2項]の場合である。

そもそも,「物とは有体物をいう」[民法85条]とする民法の立場からすると,権利(有体物ではない)を占有すると考えることには無理がある。確かに,民法205条は,物の占有を伴わない財産権について,準占有という概念を用いて,占有の規定を準用するとしている。しかし,権利の行使が当然に目的物の占有を伴う場合には,準占有は成り立たない。たとえば,所有権,地上権,永小作権,賃借権,質権の場合には,その権利を行使すれば当然に占有そのものが成立するのであるから,準占有は問題とならない。

もっとも,鉱業権や知的財産権等に関しては準占有[民法205条]を問題にすることは可能であるが,民法の規定が準用されるかどうかは個別的に検討しなければならず,必ずしも,占有の規定が準用されるとは限らない。たとえば,準占有については,善意取得の規定[民法192条~194条]は準用されないと解されている〈大判大8・10・2民録25輯1730頁〉。さらに,通常の債権の場合,特に1回で消滅する債権の場合には,準占有は問題とならない。また,債権の準占有者[民法478条]という概念は,債権者であるとの外観を呈していることをいうのであって,目的物に対する事実上の支配という意味での占有ではない。

このように考えると,財産権に関する質権と抵当権との区別の基準を「占有」に求めることは無理がある。占有を区別の基準としていたのでは,権利質と権利(地上権・永小作権)の上の抵当権とを区別することができないからである。

財産権に関する質権と抵当権との区別を明確にするためには,使用・収益の主体に着目すべきであり,「債権者」が目的物を占有しているかどうかではなく,以下のように,「債務者または担保設定者」が目的物に対して使用・収益権を有するかどうかで区別すべきだということになる。

| 目的物 | 設定者の目的物の使用・収益権 | |

| 質権 | 動産質 | なし(奪われる) |

| 不動産質 | ||

| 権利質 | ||

| 抵当権 | 不動産 | あり(奪われない) |

| 地上権又は永小作権 |

従来の考え方とは若干異なるが,質権と抵当権との区別の基準を(債権者の)占有の有無ではなく,(担保設定者,すなわち,債務者または物上保証人の)使用・収益権の有無であると考えると,不動産の地上権または永小作権に対する担保権が,権利質ではなく,抵当権でなければならないということ,すなわち,民法369条2項(地上権及び永小作権を目的とする抵当権)の存在理由も見えてくる。その理由がどのようなものなのかは,権利質の箇所で詳しく検討するが,以下に結論だけ示しておく。

地上権または永小作権は,使用・収益のみを目的とした権利であり,その使用・収益権を債権者が設定者(債務者または物上保証人)から奪ってしまうと,権利そのものが意味を失ってしまうため,使用・収益権の場合には,質権の設定が制限されざるを得ない。例えば,権利者自身がその権利を行使することを要請されている権利については,質権の設定は禁じられている[鉱業法13条,72条,漁業法23条2項]。確かに,観念的には,地上権または永小作権の上に質権を設定することは可能である(例えば,旧民法債権担保編118条は,地上権に対する不動産質権の設定を認めていた。ただし,現行民法の立法者は,以下のように述べて,地上権に対する質権の設定を否定している[民法理由書(1987)346頁])。

(理由)債権担保編第118条は不動産売の目的物及び質権設定の能力を規定せり。然れども,不動産質の目的の何たるは敢て之を言ふを要せず。質権設定の能力に付きても亦た特に明文を設くるの必要を見ざるなり。彼の地上権の如き権利を以て質権の目的と爲す場合に至りては,次節〔抵当権〕に於て之を規定する処あり。是れ同条を削りたる所以なりとす。

現行民法が,地上権・永小作権につき,民法369条2項において,権利質ではなく抵当権の設定を認めたのは,地上権の本質が不動産の使用・収益にあり,債務者から使用・収益権を奪うことになる質権よりも,債務者の使用・収益を許す抵当権を認める方が用益権の制度目的に適合すると考えたためと思われる。

そして,このことは,特許権,実用新案権,意匠権,著作権等のいわゆる無体財産権を担保にする場合に,債権者は無体財産権に対して質権を設定できるが,この質権は,実は,債権者による使用・収益権が制限され,債務者が使用・収益をすることが認められている([特許法95条],[実用新案法25条],[意匠法35条],[著作権法66条])。このため,これらの質権の実質は,「質といっても抵当と差はない」[我妻・担保物権(1968)106頁]ということになる。

質権は,先に述べたように,原則として,目的物を留置し,設定者(債務者または物上保証人)に心理的圧迫を加えて弁済を促進することができる。したがって,優先弁済権を利用しなくても,留置的効力のみによってその目的を達することが可能である。したがって,理論的には,法律上譲渡できないものでも,設定者にとって重要な値打ちのあるものであれば,その占有を奪って質権の目的物とすることも不可能ではない。しかし,民法は,質権の優先弁済権を重視し,目的物の譲渡可能性を質権の不可欠の要素としている[民法343条]。すなわち,優先弁済権の確保は,競売等によって行われるため,債権の引当てとなる財産(「目的物」という)は,原則として,譲渡性のあるすべての物,譲渡性のあるすべての権利を対象とすることができる[民法343条の反対解釈]。

ただし,特別法によって,動産抵当制度が設けられている動産について質権の設定が禁止されている場合には([自動車抵当法2条,20条],[商法850条],[航空機抵当法23条],[建設機械抵当法25条]など),質権を設定することができない([我妻・担保物権(1968)101-102頁]の対照表がわかりやすい)。さらに,先に触れたように,地上権または永小作権を担保にする場合には,質権ではなく抵当権を設定しなければならないのと同じ理由で,権利者自身がその権利を行使することを要請されている権利については,質権の設定は禁じられている[鉱業法13条,72条,漁業法23条2項]。

これに対して,抵当権は,登記によって優先弁済権を公示するものであるから,目的物が,登記が可能な物または権利に限定される。民法は,不動産および地上権・永小作権のみを抵当権の目的物としているが,各種動産抵当制度(農業動産信用法,自動車抵当法,航空機抵当法,建設機械抵当法)によって,登記・登録のできる動産も抵当権の目的物とする道が開かれており,さらに,各種財団抵当制度(工場抵当法,鉱業抵当法,軌道抵当法,運河法,漁業財団抵当法,港湾運送事業法,道路交通事業抵当法,観光施設財団抵当法)によって,特定の不動産ばかりでなく,有機的な統一体としての企業財産全体を目的物とすることも可能となっている。それでもなお,登記・登録になじまない物および権利は,依然として,抵当権の目的物とすることができない。

このように,質権と抵当権とを比較すると,先に述べたように,抵当権よりも質権の方が,目的物としてとりうる対象範囲は格段に広い。しかし,現実には,先に述べた理由のほか,質権は目的物の占有を債権者に移さなければその効力が発生せず,かつ,占有を失うと対抗力を失うため,実際には,目的物の範囲はかなり限定されてしまう。例えば,機械,器具等の企業の生産手段の占有を債権者に移転すると企業活動が停止してしまうので,これらの動産を質権の目的物とするわけにはいかない。また,不動産質は,債権者が不動産の管理をしなければならないため,現実には,ほとんど利用されていない。したがって,現実に質権の対象とされているは,下の表に掲げるように,他人に引き渡しても生活が成り立ちうる衣服,宝石,時計,骨董品等を対象とする動産質および有価証券,無体財産権等の財産権を対象とする権利質である。

| 種類 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 質権の目的物 | 動産 | 衣服,宝石,時計,骨董品など |

| 不動産 | 土地,建物など | |

| 権利 | 債務者の第三債務者に対する債権など |

もっとも,このような事態は,平成10年(1998年)6月12日に成立し,平成10年10月1日施行された債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(債権譲渡特例法)が,平成17年(2005年)7月26日に改正され,平成17年10月1日から施行されている「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(動産・債権譲渡特例法)によって変化がもたらされつつある。この法律によって,法人が譲渡人となる動産及び債権について登記を対抗要件とすることができるようになったからである。この法律は,動産及び債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため,法人がする動産の譲渡につき登記による新たな対抗要件の制度を創設するものであるが,この法律によって利用できる担保は,現在のところ,動産譲渡担保と債権譲渡担保,債権質に限定されている(動産質権の設定には利用できない)。しかし,譲渡担保は,抵当権と同じような働きをするものであり,動産及び債権について登記が可能となったことは,動産及び債権に対する抵当権の設定も夢ではなくなったわけであり,将来的には抵当権の対象がすべての物に拡大する可能性をもたらしているといえよう。

ところで,消費者金融の観点から,質権を再評価すべき事態が生じている。質屋営業法2条1項に基づく許可件数は,1958年の2万1,539件をピークに減少を続け,2007年末における質屋営業の許可件数は,3,579件となっている(http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki79/h19_kobutsu.pdf)。これは,無担保でローンができる消費者金融の発展の影響である。しかし,無担保で融資を行う場合には,過剰融資が原因で,いわゆるサラ金地獄,カード破産等の消費者被害が発生するというという深刻な問題が発生している。この点,質屋による融資は,質物に預けることのできる担保物の限度に限られており,担保物を失う以上の損失が生じるおそれがないため,安全な庶民金融として再評価がなされている。

債権の引当てとなる特定財産を指定して,債権者が,その特定財産から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けうることを約し,この優先弁済権を確保するため,特定財産を債権者に引き渡すことを「質権の設定」と呼んでいる[民法344条]。

[高木・担保物権(2005)57頁],[近江・担保物権(1992)73頁)])は,質権の設定行為を物権契約であると解している。しかし,少なくとも,債権質については,その物権性を否定する現行民法の立法者の立場からは,物権契約ではありえないということになる。動産質,不動産質についても,特定財産を引当てとして債権に優先弁済権を付与し,これを公示する債権行為であって,債権譲渡,不動産賃貸借の登記と同様,物権契約と考える必要はない。もっとも,物権契約(物権行為)の意味をドイツ流に,単なる「処分行為」の意味で使うのであれば,これらすべてを物権契約または物権行為ということが可能である。しかし,債権譲渡等を処分行為ではなく物権行為というのは,用語法として不適切であろう。

質権の設定は,(1)目的物からの優先弁済権を債権に付与する合意および(2)目的物の引渡という2つの行為からなる。優先弁済権の付与の合意だけで質権の効力が発生するとすれば,それは諾成契約であり,合意のほかに引渡行為も必要だとすると要物契約ということになる。

質権設定契約が諾成契約だとすると,質権者は,質権の設定契約の後に,債務者または物上保証人に対して目的物の引渡を求める請求権を有するということになる。これは,民法344条の文言に抵触するおそれがあるばかりでなく,代理占有の禁止を規定する民法345条の規定との整合性が問題となる。したがって,通説([我妻・担保物権(1968)129頁],[高木・担保物権(2005)62頁],[近江・講義Ⅲ(2007)89頁])においては,質権設定は,目的物の引渡を要する要物契約と解している。

しかし,将来質権を設定しようという合意も当事者を拘束するから,要物性ということをとくに強調する必要はないとする見解([鈴木・物権法(2007)324頁])も存在する。確かに,質権設定契約は,(1)目的物からの優先弁済権を債権に付与する合意で成立し,(2)目的物の引渡と占有の継続を優先弁済権の対抗要件とすることで足りるのであるから,質権を要物契約とする必要はないと思われる。

最近の有力説も,合意のみで質権設定契約は成立し,質権者は質権設定者に対する目的物の引渡請求権を有するに至ると解している([道垣内・担保物権(2008)81-82頁],また,[内田・民法Ⅲ(2005)489頁],[平野・民法総合3(2007)220頁],[山野目・物権(2009)224頁])も,要物契約性には疑問を持つとしている)。質権の典型とされる動産質に関して,民法352条が質物の占有の継続を対抗要件として要求していることを重視するならば,質物の占有,および,その継続は,質権の成立要件でも効力要件でもなく対抗要件であると解するのが,担保法全体の体系という観点からは一貫しているといえよう。

質権の効力で最も重要な点は,第三者に対抗できる優先弁済権であり,占有を伴わない質権は,結局のところ,優先弁済権を第三者に対抗できないことになるのであるから,上記のように解しても,民法344条の「目的物を引渡すことによって,その効力を生じる」という文言にも反しないということができる。「その効力を生じる」の意味を「対抗力を生じる」と解することが可能だからである。

質権の目的物については,譲渡性が必要とされる等の制限があるが,質権の設定によって優先弁済権を取得する債権(被担保債権)の種類には,制限がない。一般的には金銭債権に対して質権が設定されるが,「金銭に見積もることができない」債権[民法399条]に質権を設定することも可能である。それらの債権も,質権の留置作用によって担保しうるからである。また,それらの債権が債務者の債務不履行によって金銭債権に転化すれば,優先弁済権によっても担保される。

質権設定契約は,通説によれば,要物契約であり,将来質権を設定しようという合意だけでは質権は効力を生じないとされている。しかし,質権設定の合意と目的物の引渡があれば,質権によって担保されるべき債権自体は,将来発生する債権でもよい。すなわち,被担保債権は,質権設定時に現存する債権であることを要しない。

将来において発生・消滅を繰り返す債権群(不特定債権)を担保すること,すなわち,「根質」も可能である。「根」という概念は,「枝葉は違っても根は同じ」,「枝葉は枯れても根は残る」という喩えから,一定の継続的な取引関係から生じて増減変動する多数の債権を枠に入れてその枠内で変動する債権を対象とする場合に用いられるものである。根担保についても付従性が問題となる。しかし,枠内で変動する債権については付従性は問題とならず,担保権の確定によって枠がはずされると,確定した債権との間では担保権の付従性の問題が復活するのであって,根担保について,付従性の問題がなくなるわけではない。この問題については,根抵当のところで詳しく論じることにする。

質権の被担保債権の範囲については,民法346条に規定がある。質権の被担保債権の範囲は,質権設定契約に別段の定めがない限り,債権者である質権者の有する元本,利息(不動産質の場合には,特約がない限り利息を請求できないし[民法358条],その特約を登記しないと第三者に対抗できない[不動産登記法95条]),違約金(不動産質の場合には,登記しなければ対抗できない[不動産登記法95条]),質権実行の費用[民事執行法194条,42条],質物保存の費用[民法350条による,民法299条(留置権による費用の償還請求)の準用],債務不履行による損害賠償[民法415条]および質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償(質物の瑕疵拡大損害)についての請求権に及ぶ。

このような質権の被担保債権の範囲は,抵当権の被担保債権[民法375条]と比較すると,相当に広い。この理由については,質権者が目的物を占有するため,後順位質権者が生じることがまれであり,被担保債権の範囲を広く認めても第三者を害することがほとんどないからであると考えられている。

質権の設定は,債権者と債務者との間だけでなく,債権者と第三者との間でもなすことができる(民法342条は,債務者または第三者という表現を用いている)。質権の設定が債務者以外の第三者によってなされた場合,この第三者を「物上保証人」と呼んでいる。

物上保証人が債務者の債務を債務者に代わって弁済したり,質権の実行によって質権の目的物の所有権を失った場合のように,自らの弁済によって債務を消滅させた場合には,保証人が主債務者の債務を弁済したときと同じ関係が発生する。そこで民法は,物上保証人が,保証に関する規定に従って,債務者に求償権を行使することを認めている[民法351条]。

物上保証人の法的地位については,*第4章第1節(人的担保総論)2で詳しく論じているので,ここでは繰り返さない。

質権の対抗要件は,動産質権の場合には,占有の継続[民法352条]であり,不動産質権の場合は,目的物の引渡しと登記([民法361条],[不動産登記法3条6号])であり,権利質の場合には,(i)指名債権質については,債務者への質入れの通知または債務者の質入れの承諾[民法364条],(ii)記名社債質については,質権者の氏名・住所の社債原簿への記載と質権者の氏名の社債券への記載[会社法688条],(iii)記名国債については,証書の継続占有(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律,民法362条2項,352条),(iv)指図債権質については,質権設定の裏書と交付[民法365条,363条]となっている。

以上のように,質権の対抗要件は,動産質,不動産質,権利質によって,同一ではない。したがって,対抗要件の詳しい説明は,それぞれの質権の箇所で個別的に論じることにし,ここでは,質権の基本形としての動産質の対抗要件について,以下でその基本的な考え方を説明する。

動産質を通説に従い物権と考えると,物権の対抗要件は,民法176条によれば引渡(占有の移転)であり,いったん引渡を受ければ,それで対抗力を取得するはずである。そして,たとえ占有を奪われたとしても,物権の権利者は,占有訴権の外に,物権的請求権に基づく返還請求ができるはずである。

ところが,動産質権の場合,対抗要件は,一般原則とは異なり「占有の継続」である。したがって,質権者がひとたび占有を喪失すると,留置権の場合と異なり,質権自体は消滅しないものの,第三者に対する対抗力を失うため,優先弁済権を発揮することができなくなる。

しかも,質権者が,質物の占有を喪失した場合,質権者は,占有回収の訴え[民法200条]によってしか質物の返還を求めえない[民法353条]。物権であるはずの質権は,いわゆる物権的請求権を持たないのであり,この点でも,動産質権を物権と構成することには問題があるといえよう。

通説は,質権を物権であると主張し,物権である質権に物権的返還請求権が与えられていないのは疑問であるとして,このことは,「動産質権の物権性を弱めるものとして立法の当否が問題とされている」[高木・担保物権(2005)59頁]と論じている。

しかし,「物権である以上こうあるべきだ」という議論は,あまり建設的ではない。たとえ質権が物権だとしても,物権にも,先取特権のように占有を伴わないものなど,いろいろな種類が存在するのであって,質権者が占有を喪失した場合に,いかなる回復手段を与えるのが相当であるかを具体的な利益衡量によって明らかにすべきであろう。通説の立場に立つ場合には,同じく物権とされている留置権の場合には,占有を喪失すると権利自体が消滅するとされている[民法302条]ことについて,なぜ質権の場合のように「立法上の当否」を問題としないのかについても再検討すべきであろう。

質権者が目的物を自発的に返還した場合には,留置権の場合とは異なり,質権自体は消滅しないが〈大判大5・12・25民録22輯2509頁〉,質権は対抗力を失い,他の債権者に対して優先弁済権を主張しえなくなる[民法352条]。

ところが,通説は,「動産質権者は,継続して質物を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない」という民法352条の文言にもかかわらず,質権者が目的物を自発的に返還した場合には,質権の対抗力が失われるだけでなく,質権自体が消滅するとしている([内田・民法Ⅲ(2005)492頁])。

留置作用は質権の本質的効力であり,民法345条(占有改定の禁止)を潜脱する行為を封ずる必要があるからというのがその理由であるが,ドイツ民法1253条1項が,「質権は,質権者が質物を質権設定者または所有者に返還したときは消滅する。質権存続の留保は無効とする。」と規定していることが影響を与えていると思われる[我妻・担保物権(1968)130頁参照]。

しかし,占有を失った動産質権は対抗力を失い,他の債権者に優先して弁済を受ける権利を失うのであるから,質権自体は消滅しないとしても,民法345条が潜脱されるおそれは全くない[山野目・物権(2009)225頁]。ドイツ民法が,「質権者が質物を質権設定者または所有者に返還したときは消滅する」と規定していたとしても,ドイツ民法は,フランス民法と異なり,対抗要件の制度を知らないために,そのように規定するほかないのであって,わが国のように,対抗要件の制度を有する場合は,それに倣う必要はない。

質権を物権と考えると,すでに述べたように,動産質に関しては,対抗要件が引渡ではなく占有の継続であるため,一般の物権変動の対抗要件との間に齟齬が生じ,しかも,質権者が占有を失うと,第三者に対して質権に基づく返還請求権を行使しえないなど,追及効のない不完全な物権[高木・担保物権(2005)56頁]ということになってしまう。

この点,質権を設定者の使用・収益権を奪うことによって債権者が目的物に対して優先弁済権を取得する約定の物的担保であると考えると,すでに詳しく述べたように,質権における物的担保の通有性をすべて無理なく説明することができる。

質権の最初の箇所で述べたように,質権は,留置的効力と優先弁済権という2つの機能を持つことによって,他の物的担保と区別されている。留置的効力を裏付けるのが,質権設定者にようる代理占有の禁止[民法345条]であり,優先弁済権の実現のための強制競売権を裏付けるのが,民法342条および民事執行法の規定[民事執行法180条以下]である。

質権の目的物の返還請求に対しては,留置権の場合とは異なり,引換給付判決[民事執行法31条1項]ではなく,原告(債務者,所有者)の敗訴判決が下される。このことは,留置権の場合には同時履行の抗弁権と同じく引換給付判決が下されるのに対して,質権の場合には債務者側に敗訴判決が下されるのはなぜかを問うことになる点で,重要である。その答えは,留置権は,同時履行の抗弁権と同じく,履行拒絶の抗弁権であって,積極的な権利ではないからであり,これに対して,質権には,競売権を含めて,積極的な権利としての法律上の優先弁済権が認められているからである。

しかし,そのことは,逆説的ではあるが,留置権に比べて質権の効力を弱める結果を生じさせている点に留意すべきである。留置権は,引換給付判決を得ることができるに過ぎない権利ではあるが,相手方の目的物の引渡請求に対して,自らの債権が満足されるまでは,どのような権利者に対しても留置的効力を主張することができる[民事執行法124条,190条]。そればかりでなく,不動産の場合のように,留置権者の意に反して目的物の強制執行が行われたとしても,留置権者は,買受人に対しても,自らの債権の弁済を受けるまで,目的物を留置することが認められている[民事執行法59条4項,188条]。このように,留置権は,事実上の優先弁済権を有しているに過ぎないが,債権の回収という観点から見ると,留置権は,実質的には,最高順位の優先弁済権を有しているといえる。

これに対して,質権の場合には,法律上の優先弁済権を有するにもかかわらず,その優先権の順位が常に最高順位とは限らないために,その留置的効力に制限が課せられている[民法347条ただし書き]。この点は,重要な問題であるので,以下で詳しく検討する。

質権に優先する権利を有する者がいる場合には,その質権の留置的効力は,優先権を有する債権者に対抗することができない[民法347条ただし書き]。この民法347条ただし書きは,2つの点で重要な意味を有している。

第1は,例えば動産質に関しては,その優先順位は,第1順位の先取特権と同一の権利を有するとされており[民法334条],最優先順位を確保しているようにみえる。それにもかかわらず,第1順位の先取特権であっても,さらに,それに優先する権利があることを再確認させる点で重要である。

民法347条ただし書きにいう,質権に対して「優先権を有する債権者」とは,以下の権利者(通説によると物権を有する者)である。

民法347条ただし書きの「優先権を有する債権者に対抗できない」,すなわち,「留置的効力を主張できない」という意味は,質権に優先する上記の優先権を有する権利によって強制執行,担保執行が行われた場合には,質権者はその引渡しを拒絶することができないこと,したがって,質権者は,売却代金から優先権の順位に従って配当をうけることができるに過ぎないことを意味する。

なお,同順位の質権が競合した場合には,動産質権の場合には,質権の順位は設定の前後によって定まる[民法355条]。不動産質については,民法361条によって抵当権の規定が準用されるため,不動産質の順位は,登記の前後によって定まる[民法373条]。権利質については,対抗要件の具備の先後によって定まることになろう([民法363条~365条]参照)。

質権者が質権を実行して優先弁済を受けるためには,債務者が債務不履行に陥っていることが必要である。また,被担保債権が金銭債権でない場合には,それが金銭債権に変化している必要がある。

質権者が優先弁済権を実現するための方法としては,以下の2つの方法がある。第1は,競売である。質権者は,民事執行法190条,192条に基づき,質物の競売を申し立て,その売得金から優先弁済を受けることができる。第2は,配当要求である。他の債権者が動産執行または動産競売の申立てをしたときは,質権者は,民執行法133条,192条に従い,その手続内で配当要求をして,その売得金から優先弁済を受けることができる。

なお,質権設定者が破産したときは,質権者は,破産手続き上の別除権を有する[破産法2条9項]。民事再生手続上も別除権を有する[民事再生法53条1項]。ただし,質権設定者に対して会社更生手続きが開始した場合には,質権者は,更生担保権者(優先権を有する債権者)の地位に甘んじなければならない[会社更生法2条10項]。

これまでの質権の全体にかかわる問題においても,動産質は,その典型例として説明をしてきた。特に,質権の第三者に対する対抗力については,他の質権とは異なる動産質の特質についても解説を行っている。これからの問題も,質権全体にかかわる問題であるが,特に,動産質について問題が生じることが多いため,動産質を例にとって説明をする。

質権設定者は,設定行為または債務の弁済期前の契約で,質権者に弁済として質物の所有権を取得させ,その他法律に定めた方法によらずに質物を処分させることを約することができない[民法349条]。

流質契約の禁止といっても,禁止されるのは債務の弁済期前に締結された流質契約に限られる。したがって,弁済期以後に,流質契約を締結することは禁止されていない。また,債務者の方で,目的物をもって弁済に当てる権利を持つという特約は,弁済期前になされた場合も有効である。

ところで,質権の場合に,原則として,私的実行である流質契約が禁止されるのは,清算義務を課すことが困難だからである。すなわち,もしも,比較的値段の低い動産をも目的物とする質権に関して,常に清算手続を義務づけるとすれば,質権の実行は費用倒れになるおそれが大きいからである。流質契約が許されている質屋の質に関しても,質屋に清算義務を課すのではなく,行政的な監督の下での競争を促進することで問題の解決を図っているのはこの理由に基づく。動産の場合であっても,行政的な監督の及ばない動産譲渡担保の場合には,私的実行を許す代りに,判例によって清算義務が課されているのは,この意味でバランスのとれた解決というべきであろう。

| 質権の種類 | 条文 | 動産の私的実行 |

|---|---|---|

| 民法上の質権 | 民法349条 | 原則的禁止(流質契約の禁止)。 |

| 民法354条 | 一定の要件(正当な理由,鑑定人の評価)の下で,裁判所の許可を得て,私的実行を行うことができる(簡易な弁済充当)。 | |

| 商法上の質権 | 商法515条 | 契約による質物の処分の禁止の適用除外(流質の承認)。 |

| 営業質 | 質屋営業法19条 | (行政的監督の下に)公正競争が実現されるとの考え方によって私的実行が許可される。 |

| 譲渡担保 | - | 清算義務を課すことにより,私的実行が許されている。 |

質屋の質については,質屋営業法が各種の規制を設けて質権設定者の保護を図る一方で,民法の質権実行の方法は費用・手数を要し,少額の金融については不適切であるとの考慮から,流質を許容している[質屋営業法1条1項,19条]。

質屋営業法は,一方で,「質屋は,流質期限を経過した時において,その質物の所有権を取得する」[質屋営業法19条1項本文]と規定するとともに,他方で,「質屋は,当該流質物を処分するまでは,質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払ったときは,これを返還するように努めるものとする」[質屋営業法19条1項ただし書き]として,質置主の受戻権を規定している。

このように,質屋の質においては,流質契約が許容されており,質物の価格が債権額に不足する時でも,質屋は残額の弁済を質権設定者に請求しえない,すなわち,質権設定者の一般財産に執行するすることはできない。

このこと,および,質屋営業法20条2項が,「災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り,質屋が質物の占有を失った場合においては,質屋は,その質物で担保される債権を失う」と規定していることから,「営業質屋への質入れは,担保物権の設定ではなく,一定期間(流質期限)内の物権的受戻し約款つきで,質屋に質物を譲渡する行為で,質権設定者の債務は初めから存在しないと考えることも可能であろう」との説[鈴木・物権法(2007)329頁]が主張されている。

確かに,営業質の場合には,質物の価格が債権額に不足する時でも,質屋は残額の弁済を質権設定者に請求しえないこと,反対に,質物の価格が債権額を超える場合でも,質屋に清算義務が生じない。このことを考慮すると,営業質は,清算を本質とする,いわゆる担保物権ではない。しかし,「質権設定者の債務はもともとない」と考えるのは行き過ぎであり,受戻し期間(流質期間)は,債権の弁済期の定めと考えることに不都合はない。

むしろ,質屋営業法1条が,「この法律において,『質屋営業』とは,物品(有価証券を含む。第22条を除き,以下同じ。)を質に取り,流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは,当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して,金銭を貸し付ける営業をいう。」と規定し,明文で「金銭の貸付け」,「債権の弁済」という用語を用いている以上,質屋は質置主に対して,質物の質入れ後も,貸金債権を有していると考えるべきであろう。

このように考えると,営業質の法的性質は,質物の管理・保存について,質屋に厳格責任を課すとともに[質屋営業法20条2項],流質期限後においても,質物が実際に処分されるまでは債務者による受戻しが認められるという留保つき[質屋営業法19条1項]ではあるが,「貸金債務が期限内に支払われない場合には,質物でもって代物弁済がなされるという契約(清算を伴わない代物弁済予約)」であるといえよう。

民法350条は,留置権者による留置物の保管に関する民法298条を準用している。民法298条2項によると,「留置権者は,債務者の承諾を得なければ,留置物を使用し,賃貸し,又は担保に供することができない」。この条文の反対解釈によって,承諾を得て質物を担保に供することは可能であり,これを承諾転質と呼んでいる。これに反して,承諾なしに質物を担保に供することは,できないことになりそうである。しかし,それでは,江戸時代から使われてきた質権者の資金調達手段(質物をさらに質に出して,資金を調達すること)を封じてしまうことになる。現在においても,転質は,例えば,小規模の質屋が顧客から受け取った質物を,資本の大きい質屋に質入れして,顧客に貸し付けた資金の代りの資金を借り受けるというように,固定した資金の流動化を促進する作用を有しているのであり,この作用を封じてしまうことは得策とはいえない。

そこで,民法348条は,承諾を得ないで,質物を担保に供することを認めることにしている。すなわち,質権者は,その権利の存続期間内に,自己の責任で質物を転質とすることができる。この場合には,質権者は,転質をしなければ生じなかったはずの不可抗力による損失についても責任を負う。

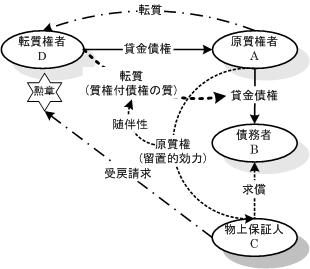

責任転質の要件と効果は以下の通りである。

責任転質については,さまざまな説(質物質入れ説,質物・債権共同質入れ説等)があって,厳しく対立している。

しかし,転質は,すでに質権が設定された債権に対する権利質であると構成することによって,上記の要件・効果をすべて矛盾なく説明することができる(転質=原質権付き債権に対する債権質説(加賀山説))。

この説の利点は,転質という概念を特別のものとして捉えるのではなく,質権のついた債権に質権を設定することができるというだけで,すなわち,一種の債権質に過ぎないと考えることで,転質の機能を過不足なくすべて説明ができるだけでなく,転抵当についても,抵当権のついた債権に質権を設定すると考えることによって,統一的に考えることができる点にある。

|

| *図83 責任転質の構造 |

原質権が設定された債権に対して権利質を設定することを転質と考える立場に立つと,債権に対する質権の設定は債権の処分行為に当たるとされているので,民法87条2項(従物は主物の処分に従う)によって,転質権者は,原質権を伴った債権質を取得することになる。

このように,転質を原質権付き債権に対する質権の設定と考えると,その対抗要件は,民法364条以下の対抗要件,すなわち,民法467条以下の対抗要件と同様の対抗要件(債務者への通知又は債務者の承諾)を備えることが必要となる。このことは,転抵当に関して,民法377条が民法467条の対抗要件を要求していることと整合的であり,通説が,転質に関して,転抵当における民法376条の類推を主張していることに対して,その根拠を提供することにもなる。

承諾転質とは,民法350条によって準用される民法298条2項に基づく,質権設定者の承諾を得た転質であり,民法348条の責任転質とは性質の異なる転質であると解されている。そして,その性質は,原質権とは別個の新たな質権設定であり,原質権の把握する担保価値に左右されないとされている。すなわち,原質権の債権の弁済期が到来しなくても,転質権の債権が弁済期にあれば転質権を実行できるし,また,質権設定者が原質権者に弁済しても,転質権は消滅しないものとされている[我妻・担保物権(1968)154頁]。

このような解釈が生じたのは,民法348条が責任転質について転質権者の責任を加重していることの反対解釈として,承諾転質については転質権者の責任を軽減する必要があると考えられたからである。しかし,反対解釈は,往々にして極端な解釈を導くことが多く(例えば,民法613条1項の反対解釈),常に細心の注意が必要である。承諾転質について,転質権者の責任を完全に軽減するのみならず,転質権者の権利を原質権者の権利を超えて認めることは,そもそも,転質の本質に反しており,反対解釈の域を超えている。銀行取引では,責任転質は行われておらず,責任転質を回避して,承諾転質をすることにしているという(堀内仁・民法判例百選Ⅰ〔第2版〕(1982)184頁)。このような実務を考慮するならば,転質によって,転質権者は原質権者・原質権設定者の犠牲の上に,原質権者が有する以上の権利を取得することになり,不当である(公序良俗に違反する結果となる)。

承諾転質は,承諾を得ない責任転質の場合とは異なり,転質権者の責任が軽減される(不可抗力によって質物が滅失・損傷した場合には,転質権者は免責される)だけであり,原質権者以上の権利を有するものではないと解するのが,民法348条の正しい反対解釈と思われる。すなわち,転質の性質と構造においては,責任転質も承諾転質も全く同じであり,承諾転質をしたからといって,転質権者の権利が原質権者の権利よりも大きくなることは認められない(加賀山説:承諾転質=責任転質∧不可抗力の場合の転質権者免責)。

質権は,動産を目的として発展し,目的物の範囲を不動産,そして,権利へと拡大してきた。しかし,質権は,債務者から目的物の使用・収益権を奪う点で,債務者にとって不便であり,質物の管理を債権者がしなければならない点で,債権者にとっても面倒であるという欠点を内在している。したがって,質権の典型例としての動産質さえも,債務者から目的物の使用・収益権を奪わず,債権者による管理を必要としない動産譲渡担保(いわゆる動産抵当)に取って代わられつつある。そして,質権で利用頻度が高いのは,必ずしも占有の移転が必要とならない権利質だけであるという状況に陥っている。権利質のみが,現在においても利用頻度が高い理由は,権利質が,債務者にとっての不便と債権者にとっての面倒臭さを免れている,すなわち,権利質については,必ずしも,占有の移転が必要ではなく[民法363条,364条],債務者の不便と債権者の面倒臭さが緩和されているからである。

これに対して,質権の欠点が集中的に表れている不動産質は,債権者が目的物を使用・収益することができるものであり[民法356条],債務者は不動産の占有と使用・収益権を奪われ,かつ,債権者は,目的不動産を自ら,または,他人に貸して占有管理しなければならないため,現在の金融取引ではほとんど利用されていない。

もっとも,賃貸マンション等について,後に述べる指図による占有移転を利用した不動産質を設定する場合には,収益が債務者と債権者とに分属する可能性があるため,今後の発展の可能性を秘めていると考えられている([鈴木・物権法(2007)329-330頁],[道垣内・担保物権(2008)82頁])。

質権の設定と対抗要件の箇所(第4節2,3)で述べたように,質権設定の成立要件は,当事者の合意である。従来は,不動産質権の成立には,質権設定の合意のほかに,目的物の引渡しが必要(要物契約)とされてきたが,目的物の引渡は,登記とともに対抗要件に過ぎない。

不動産質権の目的物は土地と建物だけである。特別法によって不動産とみなされる立木[立木法2条1項]は,抵当権を目的とするために不動産と認められるのであり[立木法2条3項],不動産質権の目的物とすることはできない。工場財団[工業抵当法14条],鉱業財団[鉱業抵当法3条]も同じである。また,特別法で不動産と同様に取り扱われるものとして,鉱業権[鉱業法12条,13条(採掘権)],漁業権[漁業法23条]などがあるが,これらの権利は,権利者自身に行使させることが法の目的となっているため,質権の目的とすることができない。

不動産質の存続期間は,10年を超えることができない。更新は可能だが,それも10年を超えることができない[民法360条]。不動産質の存続期間が定められているのは,通説によれば,不動産の用益権,特に,耕作権能を所有者以外の者の手にゆだねることは,不動産の効用を害するおそれがあるとする考え方に基づいている。永小作権の存続期間[民法278条]および買戻しの期間[民法580条]が制限されているのと同じ理由であるとされている。

従来は,不動産質権の対抗要件は登記であり,目的物の引渡しは,すべての質権についての成立要件であるとされてきた。しかし,質権は合意だけで成立し,引渡しは対抗要件と解すべきである。したがって,不動産質の場合にも,目的物の引渡は質権の成立要件ではなく,対抗要件と解することになる。また,不動産質には抵当権の規定が準用され[民法361条による民法373の準用],対抗要件として登記も要求される。このため,不動産質権の対抗要件としては,引渡しおよび登記の2つが要求されることになる。

対抗要件が2つ要求されることは,不思議なことではない。後に述べるように,権利質のうちの指図債権質の場合には,証書の裏書および証書の交付の2つが対抗要件として要求されている[民法363条,365条]。さらに,抵当権の処分の場合には,その対抗要件として,登記だけでなく[民法376条2項],債権譲渡の対抗要件も要求されるのであって[民法377条1項],対抗要件として複数のものが要求されることは,不動産質権だけに見られる例外現象ではない。

不動産質権の対抗要件については,不動産質に関する特別の規定がないため,第1に,通則である民法344条が適用される。つまり,不動産質権の対抗要件としては,目的物の引渡し(占有の移転)が必要である。第2に,民法361条による民法373の準用によって登記も必要となる(登記については,次に述べる)。

目的物の引渡しとしては,現実の引渡しに限らず,簡易の引渡し[民法182条]でも,指図による占有移転[民法184条]でもよいが,占有改定[民法183条]によることはできない[民法345条]。

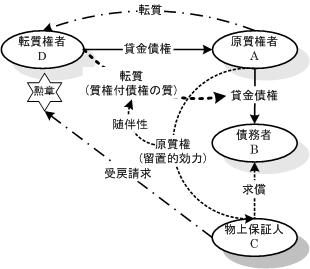

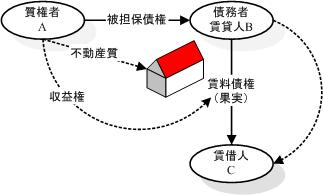

質権において占有改定のみが許されない理由を突き詰めていくと,債務者に使用・収益権が残されることが質権の本質に反することがわかる。そこで,債権者が不動産に質権を設定しておきながら,それを質権設定者に賃貸すること(占有改定)は,許されない。反対に,賃借人に占有させている賃貸物件について指図による占有移転によって質権を設定し,果実である賃料について質権者が優先弁済を受けるということは許される。債務者に使用・収益権が残されていないからである。

このように考えると,債権者Aのために,債務者であるマンションの所有者Bが,賃借人Cに対して,以後,債権者Aのために占有するように指図して,賃貸マンションに不動産質を設定することができる(指図による占有移転による質権の設定)。債権者Aは,これにより,債務者Bの収益である賃料から,被担保債権を優先的に回収することが可能となる。

|

| *図84 指図による占有移転による不動産質の設定 |

賃貸中の不動産を質入れするためには,賃貸人の地位を質権者に移転すべきであって,これをせずに設定者が依然として賃貸人として賃料収取権を有する場合には,質権は成立しないといわなければならないという見解が存在する[我妻・担保物権(1968)168頁]。この見解は,賃貸中の不動産の質入れには,原則として賃貸人の地位の移転の合意を伴うと解するのが適当であるとする(〈大判昭9・6・2民集13巻931頁〉参照)。

しかし,不動産質における質権者は,自ら目的物を使用・収益することができるばかりでなく,第三者に賃貸することもできるのであるから,債務者を賃貸人として管理をまかせ,収益の一部を優先的に自らの債権の回収に当てることは,許されるべきであろう。もっとも,収益をすべて回収する場合には,賃貸物件の管理に支障が生じるため,上記の説のように,債務者に代わって賃貸人の地位を引き受けるべきであろう。

不動産質権の対抗要件は,目的物の引渡しだけでなく,登記も必要となる([民法361条による民法373の準用],[不動産登記法3条6号])。登記をするに際しては,被担保債権を確定しなければならない[不動産登記法83条,95条]。

対抗要件を備えた不動産質権者は,質権設定者が目的不動産を第三者に処分しても,その第三取得者に対して質権を対抗することができる。したがって,不動産質権が実行されると,第三取得者は権利を失うことになる。

この場合を想定して,民法は,売主の担保責任の箇所で第三取得者を保護するための規定をおいている。すなわち,第三取得者は,登記された不動産質が実行される前に,質権消滅請求の手続きをとることができ,その手続きが終わるまで,目的不動産の代金の支払いを拒むことができる[民法577条2項による民法577条1項の準用]。

不動産質の被担保債権の範囲は,民法346条の通則に従う。ただし,不動産質の場合には,利息は特約のある場合のみ請求しうる[民法358条,359条]。しかも,その特約は,登記をしなければ第三者に対抗できない[不動産登記法95条]。さらに,特約の登記がある場合でも,抵当権に関する375条の準用による制限があるかどうかが問題となる。この点について明文の規定はないが,不動産質においては,次に述べるように,質権者は目的物の使用・収益ができるのであり,それと管理の費用と利息とは相殺されるとするのが合理的である。したがって,質権者が利息を請求できるとする特約も,制限的な解釈が必要であり,利息等は最後の2年分に制限されるという抵当権に関する民法375条の規定が準用されると考えるべきであろう。

不動産質について,民法358条により,債権の利息を請求することが禁止された理由は,以下のように,不動産質権者が使用・収益することによる利益(費用を差し引いた純益)と債権の利息とがほぼ対応すると考えられたためである。

不動産質には,特別の規定のない限り,抵当権の規定が準用される[民法361条]。そこで,抵当権に関する目的物の範囲に関する民法370条が準用されるが,果実に関する民法371条は準用されない。その理由は,不動産質権者は,自ら天然果実を収取することもできるし,第三者に収益させて賃料としての法定果実を収取することができるからである[民法356条]。

不動産質も質権であるから,一般論としては,物上代位が認められる[民法350条による民法304条の準用]。しかし,不動産質権者は使用・収益権を有しているので,不動産質権者は,設定者の承諾なしに自由に目的物を第三者に賃貸することができ,物上代位の規定によることなく,自ら賃料を収取することができる。このため,物上代位のうち,賃貸による物上代位については,物上代位の余地はないと解されている[我妻・担保物権(1968)173頁]。

これに対して,抵当権の場合は,通説・判例は,目的物の賃貸の場合に物上代位を認めている〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉など。使用・収益権が認められる不動産質権の場合に,賃料債権に対する物上代位が不要であるのに対して,使用・収益権が認められない抵当権の場合に,賃料債権に対する物上代位を認めることは,背理ではないのかとの疑問が生じる。この点については,抵当権の物上代位の箇所(第5章第5節5)で,抵当権の物上代位の場合の賃料債権に対する行使の制限の必要性として,詳しく論じることにする。

(i)原則 一般論としては,質権者は,質権設定者の承諾がなければ,質物を使用・収益できない[民法350条による民法298条の準用]。しかし,不動産質は用益質と呼ばれるように,質権者は,質物を使用・収益することができる[民法356条]。ただし,その反面,不動産質権者は,自ら用益するか,他人に貸すかして,不動産を活用しなければならない。そして,民法357条により,質権者は,不動産の管理費用を自弁し,かつ,その他不動産に関する負担を負う。それだけでなく,先に述べたように,民法358条により,原則として,債権の利息を請求することができないため,質権利者には相当に重い負担が課せられることになる。もっとも,利益の存するところに負担も存するという考え方によるときは,果実を収取する権利を持つ者が,管理の費用等を負担するのが合理的であろう。

(ii)例外 当事者が特約で,質権者に使用・収益権を与えないという特約をした場合には,質権者は使用・収益権を有しない[民法359条]。ただし,この特約は,不動産登記法95条の登記をしなければ対抗力を有しない。

民事執行法180条2号の担保不動産収益執行が開始されると,担保不動産の使用・収益権が管理人に移転し,管理人が費用等を負担する。それとの均衡上,不動産質権者は,使用・収益権を失うとともに,利息を請求できるようになる[民法359条]。

不動産質権者も民法347条の一般原則に従って,債権の弁済を受けるまでは質物を留置することができる。ただし,不動産質権に優先する債権者には対抗することができない。不動産「質権者に優先する債権者」とは誰かについては,通有性の解説(第4節4)で述べたので,ここでは繰り返さない。

不動産質権には,抵当権の規定が準用されるので[民法361条],その実行方法は,競売による[民事執行法181条]。不動産質権相互間および抵当権との関係は,登記の前後によって優先関係が決まる[民法361条による民法373条の準用]。先取特権との関係は,抵当権との場合と同じとなる(民法336条~339条に規定がある)。

不動産質権に関しても,民法348条の転質の規定が適用される。ただし,不動産転質の対抗要件は,占有の継続ではなく,目的物の引渡しと登記である。

民法は,無体物である権利を目的とすることができる物的担保として,権利質の規定を設けている。その中心は,債権質であり,民法362条以下の規定は,債権質の設定[民法363条],債権質の対抗要件[民法363条~366条],債権質の簡易な実行方法[民法367条]について定めている。

質権の特色は,他の物的担保が,原則として,有体物[民法85条]のみを対象としているのに対して,無体物としての権利を目的(物)とすることを認めている点にある。

もっとも,他の物的担保においても,無体物である権利を目的とするものが存在する。第1は,先取特権に関するものである。民法306条~310条の一般先取特権は,債務者の全財産を対象とするため,その中には,無体物である権利が含まれる可能性がある。また,民法304条の物上代位は,無体物である売買代金債権,賃料債権,損害賠償債権を目的としている。さらに,民法314条2文は,賃貸借の売却代金債権または転借賃料債権という無体物を目的としている(なお,民法の現代語化によって削除されたが,旧304条も,公吏保証金の返還請求権という無体物を目的としていた。第2は,抵当権に関するものである。民法369条2項は,抵当権の目的を無体物である地上権・永小作権(物権)とすることができることを明文で定めている。しかし,これらは例外的な規定であり,すでに述べたように,現行民法の起草者は,これらは有体物を目的としない点で,物権ではないことを明らかにしていた([梅・要義巻二(1896)285頁]参照)。

質権においては,無体物である財産権(特に債権)を目的とすることが,例外としてではなく,原則として認められることが,明文で規定されている。特に,約定担保として債権を担保に取る方法としては,民法上は質権だけが認められており,その意味でも権利質は重要な意義を有している。

上記のように,質権の特色として,無体物である権利をもその目的とすることができるということが挙げられる。しかし,権利の上の物権という概念は自己矛盾である。なぜなら,物権の対象は有体物に限定されるべきであって,もしも,物権が,無体物である債権を対象とすることができるとすると,債権の上の所有権という概念が成立することになり,すべての債権は所有権の中に埋没することになってしまう。そうすると,物権と債権とを峻別するというわが国の民法の体系は根底から覆ることになるからである。

民法の立法者はこのことを十分に意識しており,権利質は,物権でないことを意識していた[梅・要義巻二(1896),438頁]。この点については,通常は見過ごしそうになる民法362条2項の「準用」という微妙な表現に注目すべきである。民法362条2項で,権利質には「総則」が「準用される」という一見意味不明の表現をわざわざ用いているのには,深い意味がある。そもそも,総則と各論との違いは,一般法と特別法との関係になっており,特別法は一般法を破る,一般法は特別法を補充するといわれるように,各論に規定がある場合には総論は適用されず,各論に規定がない場合には総論が適用される。このように,総則は必ず,適用されるか適用されないかのかいずれかであって,総則が準用されるということはありえない。したがって,立法者が,権利質には質権の「総則」が「準用」されるとしたのは,特別の意味がこめられているのである。すなわち,権利質は物権としての質権とは異なる,つまり,権利質は物権ではありえないため,質権の総則は適用できない,しかし,権利質も質権に似ているので,質権の規定を準用することにしたというのが立法者の見解である。

権利質の全体像は,以下のように,取立権限の独占型から使用・収益認容型への変遷としてまとめることができる。

このような流れは,質権の本来の姿(留置型)の弱体化傾向であり,使用・収益を必要とする権利に関しては,最終的には,「権利の抵当権」化へと変容していく過程が示されているように思われる。

民法363条以下の規定は,権利質の成立要件,対抗要件について規定しているように見えるが,実際の規定は,権利質のうち,債権質の対抗要件が定められているだけである。その他の権利質の成立要件,対抗要件については,会社法,無体財産権等の特別法の規定にゆだねられている。

民法は,権利質についても,要物性を要求するように見える,以下のような規定をおいていた。

旧・第363条【要物契約性】

債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス

この規定によると,指名債権の場合でも,債権の証書がある場合には,証書の交付をしなければ債権質の効力が生じないこととされていた。これは,質権一般に要求されると考えられていた要物性との整合性をはかり,債権質の公示と留置的効力を重視するという趣旨であった。

しかし,有体物ではなく無体物である権利について,本来の意味における要物性を要求することは不可能である。しかも,証書が存在しない場合には,旧363条は意味をなさない。また,証書の存否が不明な場合,証書が失われた場合などについて,旧363条をどのように扱うべきかが問題とされていた。

そこで,2003年民法改正の際に,363条は改正され,まず,指名債権については,証書の交付が成立要件とされることはなくなった。次に,その他の債権についても,必ずしも要物性は要求されないことが明らかにされた。

証書が必要とされる債権としては,指図債権(手形,小切手,倉庫証券,貨物引換証,船荷証券),記名式所持人払い債権([民法471条],[小切手法5条2項]),無記名債権[民法86条3項]があるが,後の2つは,無記名債権と同様,動産質に準じて扱われるため,民法467条は適用されず,対抗要件は,証券の引渡とその継続ということになる[民法352条]。

その結果,民法363条が適用されるのは,証券化された債権のうちの指図債権だけとなる。そして,指図債権の対抗要件については,民法365条が併せて適用されるため,民法363条にいう「証書の交付」だけでなく,民法365条にいう質権設定の「裏書」が必要となる。すなわち,指図債権の質権設定には,質入れの裏書をした証書の交付が対抗要件として必要となる。

本書の立場は,通説とは異なるが,民法の条文に忠実に,質権には要物性は要求されず,動産質における占有の継続[民法352条]も,不動産質における登記も[民法361条],成立・効力要件ではなく,すべて対抗要件と解するというものである。債権質についても,後に詳しく論じるように,証券等の引渡しは,債権質の成立・効力要件ではなく,民法365条の文言どおり,対抗要件に過ぎないと考えるべきである。

指名債権は,証券化されていない債権のことであり,なんらかの証書が作成されていたとしても,それは,証拠としての意味を持つに過ぎず,債権者は,その証書の交付を受けることなく,債権質を設定することができ,その対抗要件としては,債権譲渡の対抗要件の規定が準用されて,質権の設定を第三債務者へ通知するか,第三債務者が承認することが要求されている。この場合に,第三債務者には,債権者自身である場合も含まれるかどうかが問題となる。判例〈大判昭11・2・25新聞3959号12頁〉は,銀行が自己に対する定期預金債権の上に,質権者となって質権を設定しても有効であるとしている。また,民法364条は,民法467条だけを準用しているが,468条も準用されると解されている。

質権者が対抗要件を具備した場合の効力については,民法には規定がないが,通説・判例は,民法481条を類推して,債務者および第三債務者は,質権が設定された債権を消滅させたり,変更したりすること(債権を取り立てたり,弁済を受領したり,免除したり,相殺したり,更改することはできないと解している(〈大判大5・9・5民録22輯160頁〉,〈最二決平11・4・16民集53巻4号740頁〉,〈最一判平18・12・21民集60巻10号3964頁〉)。

後に述べる集合債権の担保(集合債権の譲渡担保)の場合とは異なり,特定の債権を担保する場合には,もしも,債務者に債権の自由な処分を許すと,債権は消滅・移転してしまい,その結果,担保権もいわゆる付従性,随伴性によって消滅・移転してしまう。そうすると,債権の履行を確保するために担保を設定した意味がなくなってしまう。したがって,質権が設定された債権については,民法481条の場合と同様,債務者の処分行為が禁止されると考えることは,質権の本質にかかわる当然の結果といわなければならない。

指図債権とは,特定の人またはその指図する人に弁済しなければならない証券化された債権(証券債権)のことをいう。債権者Aが債務者Bに対し,Cを新権利者として指定(指図)することによって譲渡できる。指定されたC又はCがさらに指定する者を明らかにする必要から,指図債権の行使には必ず証書を伴うことになる。現在,実際に使われている指図債権には,手形[手形法11条,77条],小切手[小切手法14条],倉庫証券[商法603条,627条],貨物(かぶつ)引換証[商法574条],船荷証券([商法767条,768条],[国際海上物品運送法6条])があり,いずれも法律上当然に指図債権とされる。

指図債権に関しては,民法と商法とで別々に規定している([民法365条,469条,470条,472条],[商516~519条])。民法は,指図債権の譲渡,質入れは意思表示だけにより行われ,裏書・交付は対抗要件にすぎない[民法365条,469条]としているのに対して,商法は,裏書・交付を効力要件とするという不統一がある。民法と商法とで整合性が欠けている原因は,民法の対抗要件主義はフランス法に由来しており,商法の効力要件主義は,対抗要件主義を知らないドイツ法に由来しているからである。

会社法と保険法が独立し,海商法の独立もいずれ時間の問題であるとすれば,近い将来,商法には,総則(32カ条)と商行為法(128カ条)の160カ条しか残らないことになる。そうだとすれば,商法は,いずれ,民法の契約法に吸収される運命にあり,民法との整合性をとることが必要な時代となってきている。国際条約に基づく国際海上物品運送法が船荷証券の交付について,成立・効力要件ではなく,運送契約成立後の運送人等の債務として構成していることからも,商法的な解釈が普遍的なものではないことが明らかである。したがって,わが国の解釈としては,国際条約に近づけて,裏書・交付は対抗要件に過ぎないとして,民法と商法とを整合的に解することができると思われる。

第365条(指図債権を目的とする質権の対抗要件)〔旧・366条〕

指図債権を質権の目的【物】としたときは,その証書に質権の設定の裏書をしなければ,これをもって第三者に対抗することができない。

民法365条で,債権質の設定の対抗要件とされている「債権の設定の裏書」とは,指図債権の債権者がその債権者のために質権を設定する旨を証券に記載することである。指図債権には,民法365条のほか,民法363条も適用されることから,両者を合わせて,証券に裏書し,かつ,その証券を交付することが,指図証券の質入れの対抗要件ということになる。

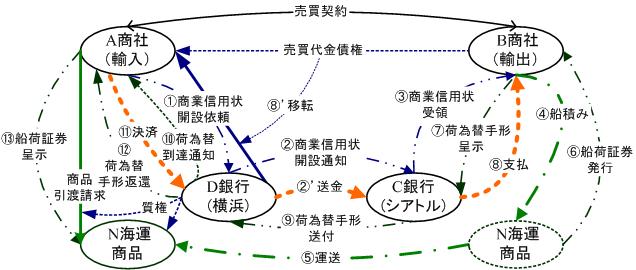

指図債権の質権に関しては,実際の利用形態を知らないと理解が困難である。そこで,指図債権に対する質権が設定される例として,国際貿易において商業信用状(L/C: Letter of Credit)と組み合わされて利用されている荷為替手形について説明しておくことにする([我妻・担保物権(1968)164-167頁]の2つの例を合成し,一部を修正して説明する)。

A商社(輸入業者:日本)が特定の農産物をB商社(輸出業者:アメリカ)から購入し,その運送をN海運に依頼し,シアトル(乙地)から横浜(甲地)まで運送してもらうことにしたとする。①A商社は,まず,甲地の取引銀行Dに依頼し,購入しようとする商品の代金支払いについて,②商業信用状(荷為替信用状)を発行してもらい,③これをB商社に送付して,売買契約の履行を万全なものとし,売買契約の成立を容易とすることができる。

|

| *図85 荷為替手形と質権の設定 1点破線:物の流れ; 2点破線:書類の流れ; 太い点線:お金の流れ |

商業信用状とは,この例では,輸入業者Aの取引銀行Dが輸入業者Aの依頼により,輸出業者Bに対して,信用状発行銀行Dを支払人とする為替手形を振り出す権限を与えるとともに,輸出業者Bが振り出す為替手形にN海運が発行する運送証券(貨物引受証・船荷証券)を添付することによって手形の担保が実現されるならば,その為替手形(荷為替手形)の引受け・支払をする旨を約定するもので,輸入業者Aから輸出業者Bに送付される。これにより輸出業者Bは,輸入業者Aの資力・信用を調査する必要はなく,また輸入業者Aの債務不履行をおそれる必要もないところから,国際取引において盛んに利用されている。

商業信用状を発行する甲地のD銀行は,A商社のためにB商社が発行することになる荷為替手形を引き受ける義務を負い,売買・運送代金に相当する額を乙地のC銀行に送金することになるが,その代わりに,D銀行は,最終的に,A商社に対して,手形金債権を取得するとともに,それを担保するための運送証券の交付を受け,それを換価してその代金から優先的に弁済を受ける権利を取得することになる。

商業信用状の交付を受けた乙地のB商社は,A商社を支払人とする代金その他A商社から請求すべき金額の為替手形を振り出し,④商品をN海運業者の船に乙地で船積みし,⑤甲地までの運送を委託し,⑥自らを荷受人として,船荷証券(B/L: Bill of Landing)の発行を受ける。この後,B商社は,⑦乙地における自らの取引銀行Cに上記の為替手形と船荷証券を併せて(荷為替手形という)を裏書・交付して,⑧C銀行に手形を割り引いてもらう(輸出による売買代金の先行受領)。C銀行は,⑨この荷為替手形を甲地の自分の支店または取引銀行Dに送付し,銀行決済システムによってB商社への融資を回収する。次に,D銀行は,⑩手形の支払人である買主A商社に荷為替手形の到着を通知し,⑪荷為替手形を呈示して,その支払いを求める。

A商社が,手形金,すなわち,売買代金を支払うことができれば,⑫A商社は船荷証券を入手し,⑬N海運業者から商品の引渡しを受けることができる。これに対して,A商社が為替手形の支払いをしない場合には,D銀行は,C銀行を通じて,手形上の権利として,売主B商社に対して償還請求を行うことができるだけでなく,さらに,その船荷証券を換価して,その代金から優先的に弁済を受けることができる。

上記の例の解釈としては,3つの考え方が可能である。第1は,証券の表象する商品の引渡請求権に質権(権利質)が設定されたと考えるものである(通説)。第2は,売買代金債権を確保するために振り出された手形金を担保するために,流通する商品に動産質または譲渡担保が設定され,その公示方法として,占有に代わって,運送証券(貨物引受証・船荷証券)が用いられていると考えるものである[我妻・担保物権(1968)160-167頁]。第2の見解は,権利質の実質が何かを知る上で,興味深い見解であるが,法的には,指図債権によって表象される引請求権対する権利質の設定または譲渡担保(債権譲渡担保)の設定と考えることで十分と思われる。

証券債権には,先に述べたように,指図債権,記名式所持人払い債権([民法471条],[小切手法5条2項]),無記名債権があるが,指図債権の質入については,すでに述べたように,民法363条と民法365条とが適用される。残りの記名式所持人払い債権と無記名債権については,いずれも,無記名債権と同様に扱われている。

ところで,無記名債権は,民法86条3項によって動産とみなされるため,無記名債権の質入れに関しては,動産質の規定が適用されることになる。動産質については,民法352条により,目的(物)の占有の継続が対抗要件として規定されているため,無記名債権の質入れの対抗要件は,証書の占有の移転とその継続が対抗要件ということになる。そして,記名式所持人払い債権の場合も,結果は同じである。

権利質にも,質権の総則が準用される。したがって,権利質の被担保債権の範囲は,民法346条により,元本,利息,違約金,質権実行の費用,質権保存の費用,債務不履行による損害賠償,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償に及ぶ。

民法366条2項は,旧条文[民法旧367条2項]では「質権者ハ自己ノ債権額ニ対スル部分ニ限リ」とされていたが,2004年の改正に際して,「質権者は,自己の債権額に対応する部分に限り」というように変更された。この意味は,債権質の目的(物)は,質入れの目的となった「債権自体」だけでなく,質権者の有する債権額の範囲内で,目的となる「債権の利息」に及ぶことを意味すると解されている。

質権の総則である民法350条によって,質権にも,先取特権に関する民法304条が準用されることが規定されているため,権利質においても,物上代の規定が準用されるように思われる。しかし,債権質の場合には,先にも述べたように,質権の目的債権に対する質入れの対抗力として,民法481条類似の拘束力が生じるため,物上代位の規定は必要がない。したがって,債権質の場合には,民法304条の物上代位の規定は準用されないと解すべきである。

有体物について規定する民法347条は,債権質については,意味を持たない。債権質の場合,目的(物)の留置的効力に対応するのは,すでに述べた質権の対抗力としての「債権質権の拘束力」である。

権利質も,民法342条によって優先弁済権を有する。その実行は,以下に述べる直接取立によることができる。

本来ならば,債権質権者は,質入債権を差し押さえ,債権に対する強制執行手続きに従って優先弁済権を得るという方法によるべきであるが,これを簡略化するために,質権者が自分の名で質入債権について質権者に弁済するよう請求することができることを認めたのが民法366条の規定の第1の特色である。

債権質権者は,第三債務者に対して,債権質の存在さえ証明すれば,裁判所の手を借りずに([民事執行法193条]などによらずに)請求できる。この点では,債権質の直接取立権は,債権執行というよりは,債権者代位権の進化系としての直接訴権に似ている。しかも,一般債権者に先立って直接取立てができるので,先取特権つきの直接訴権(例えば,民法314条の先取特権つきの民法613条の直接訴権)ともいうべき性質を備えることになる。

債権に対する質権の設定は,債権の処分の一種であるので,民法87条により「従物は主物の処分に従う」ことになる。したがって,債権質権者は,債務者の第三債務者に対して債権に付随している担保権を行使することができると解されている。

債権の弁済期の到来が質権者の債権の弁済期前に到来した場合には,第三債務者に供託させることができる。その場合には,債権質権者のために,質権設定者の有する供託金還付請求権の上に質権が成立することになる。この考え方は物上代位に似ているが,質権者は差押えを必要としない点で,物上代位そのものとは異なる。

1979年に民事執行法が制定されたことにより削除された民法旧・368条は,「質権者ハ前条ノ規定ニ依ル外,民事訴訟法ニ定ムル執行方法ニ依リテ質権ノ実行ヲ為スコトヲ得」と規定していた。民事執行法が制定される以前の民事訴訟法は,債権その他の権利に対する実行方法を定めており,民法旧・368条は,権利質の質権者は,債務名義を要せずに権利質の実行方法を利用できる旨を定めていた。現在では,民事執行法の整備により,権利質の質権者は,債務名義なしに債権に対する担保権の実行を行うことができるようになった[民事執行法193条,194条]。

債権質の債務者に対する拘束力については,民法364条の対抗要件の箇所ですでに述べた。この拘束力は,その他の質権が有する留置的効力に代わるものとして,債権質の強力な効力となっている。

物的担保に共通の消滅原因があるほか,それぞれの類型に応じて異なる消滅原因がある。

承諾を得ない質物の使用,賃貸又は担保の設定([民法348条]の責任転質を除く)に基づく消滅請求によって動産質権が消滅する[民法350条による民法298条3項の準用]。

なお,質物を質権の設定者に任意に返還した場合には動産質権が消滅するとする説があるが,民法352条は,「動産質権者は,継続して質物を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない」としており,質権者が質物を任意に質権設定者に返還しても,対抗力を失うだけで,質権自体が消滅すると考える必要はない。

民法361条によって抵当権の規定が準用されている。したがって,第三取得者による代価弁済[民法378条]および不動産質権の消滅請求[民法379条以下]によって,不動産質権は消滅する。存続期間(10年以内)の経過によっても消滅する。

担保権の通有性である付従性(被担保債権の消滅)に基づく消滅原因によって消滅する。権利質の場合,占有は要件とならないため,指図債権の裏書返還を除き,債権証書を返還しても債権質は消滅しない[民法481条の類推]。

[top]