|

| *図117 根抵当の特色=債権の流動性と担保目的物の固定性 |

[top]

作成:2010年9月24日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

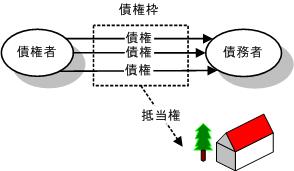

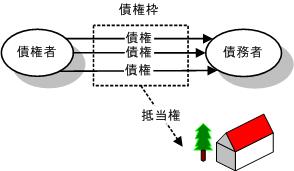

根抵当権とは,被担保債権について債権枠を設定し,その枠内の個別の債権の発生・消滅にかかわりなく,抵当権の存続を認め,最終的に確定した被担保債権について優先権を与える制度である。債権枠をどのように設定するかが完全に債権者に任せられているものを包括根抵当というが,これは,現行法では禁止されている。そして,現行法においては,債権枠の設定には,債権の性質と債権の限度額(極度額)という2つの面から制限が課せられることになっている。

これを一般先取特権と比較してみよう。一般先取特権の場合,債権の性質(例えば,雇用関係に基づいて生じた債権という性質)のみが特定されており,債権の限度額は制限されていない(例えば,月々に支払われるべき債権は,発生・消滅を繰り返しており,退職金債権を合わせると,債権額は相当な額に達することがありうる)。

このように考えると根抵当権は,債権の付従性から脱却した,もっとも独立性の高い抵当権,すなわち,最も物権らしい抵当権とされているが,実は,最も債権らしい一般先取特権の仕組みと同じであるに過ぎず,根抵当権と通常の抵当権との差は,通説が主張するほどに大きくないことを理解することができる。

普通抵当権が,特定の責任財産(不動産)を公示することを通じて特定の債権に対して優先弁済権を与える制度であることはすでに述べた。これに対して,根抵当権は,債権の流動化を許し,一つの枠として観念できる不特定の債権について,流動中は債権の枠に,確定後は枠内の個々の債権に対して優先弁済権を与えるものである。

「根」という概念は,「枝葉は違っても根は同じ」,「枝葉は枯れても根は残る」との喩えから,一定の継続的な取引関係から生ずる増減変動する多数の債権を全体として対象とする場合に,それらの債権全体を1つのものとして扱うことができるという考え方を表現するものであり,「根質」,「根担保」,「根保証」などの用語法の中で,この概念が用いられている。

根抵当というと,何か複雑なものと思われがちである。しかし,植物の根と枝葉の関係だけでなく,人間も含めて,すべての生物が,その内部では,個々の細胞が常に入れ替わっていること(内部の入れ替わらない生物は存在しない)に思いをいたすと,根抵当が身近に感じられるかもしれない。ただし,担保法において「根」の概念が使われるのは,個々の目的物が変動する場合の「集合」概念とは異なり,被担保債権が変動する場合である点に注意しなければならない。つまり,個々の債権が入れ替わっても,全体としては,1つの債権枠と考え,その債権枠に対して,できる限り普通の抵当と同じような扱いを試みようとしているのが,根抵当なのである。

|

| *図117 根抵当の特色=債権の流動性と担保目的物の固定性 |

根抵当を理解するためには,流動化という現象を理解する必要がある。根抵当は,「被担保債権」が流動化すること(一定の範囲で入れ替わること)を許すものである。これに対して,集合物(集合債権)の譲渡担保は,担保の「目的物」が流動化することを許すものである。流動化の対象が,「被担保債権」なのか,「目的物」なのかを区別しなければならない。すなわち,根抵当は,「被担保債権」が入れ替わるのに対して「担保目的物」は特定している。これに対して,集合物(債権)譲渡担保の場合には,「被担保債権」は特定しているが「担保目的物」が入れ替わるのである。このように,根抵当と集合物(集合債権)の譲渡担保とは,明確に区別されなければならない。

担保に関して,被担保債権や目的物が入れ替わるものをどのように考えるべきかについては,すでに述べた一般先取特権[民法306条]を思い起こすと理解が容易となる。例えば,民法306条2号,308条に規定された雇用関係の先取特権の先取特権を例にとってみよう。

第1に,雇用関係,例えば給料債権の先取特権の被担保債権は,給料債権であり,通常は,支払期ごとに発生し,消滅していく。しかし,給料債権という性質による枠に該当する債権が存在する限り,先取特権の効力は継続する点で,被担保債権は流動的でもある。例えば,債務者(使用者)が給料の支払いを遅延している場合には,使用人(被用者)の使用者に対する給料債権はその分だけ増えていく。なぜなら,それらは,すべて,給料債権という性質の枠に当てはまるからである。つまり,給料債権の一般先取特権は,被担保債権が流動的であるという点で,根担保であるということができる。

第2に,給料債権の先取特権の目的物は,使用者の総財産に及ぶ[民法306条]。総財産は,その性質上,常に変化し流動しているのであるから,その点で,一般先取特権は,集合物(集合債権)担保ということもできる。

このように,一般先取特権との対比で考えると,一般先取特権の機能のうち,目的物を特定する一方で,被担保債権の流動化を認めるのが「根」担保であり,被担保債権特定する一方で,目的物の流動化を認めるのが「集合物(集合債権)」担保であるということが理解できる。

一般先取特権については,その性質は,物権ではなく,債権であるというのが最近の有力説の見解であるから,根担保や集合物担保は,他の物的担保に比べて,よりいっそう債権的な性質を有していると考えるべきである。通説は,根抵当権の場合には,後に述べるように,根抵当権が確定するまでは,根抵当には,付従性,随伴性がなく,担保権としての独立性が強く,より物権的であると考えている。しかし,流動性は,物権の固有の性質である「特定性」からは,むしろ乖離する。このことは,目的物の流動性を極端にまで推し進めた「企業担保」が,物権として規定されている[企業担保法1条2項]にもかかわらず,物権の性質が希薄となっていること,すなわち,企業担保は,一般先取特権にも劣後し[企業担保法7条],会社財産に対する一般債権者による強制執行,担保権者による担保権の実行において優先弁済権を有しない[企業担保法2条2項]ことを見てもよくわかる。一定の性質の債権の中で,債権の流動化を認め,担保権の実行の際に初めて債権が特定する根抵当の場合も,被担保債権の流動化を許している時点では特定性を欠いており,物権というよりは,債権的性質の強い,一般先取特権に近い存在であることに留意すべきである。

ところで,根抵当が立法化されたのは,民法制定後70年を経過した1971(昭和46)年のことであり,流動する債権に対しても抵当権を設定したいという社会的要請に答えるためであった。もっとも,民法制定当時から,根抵当権の有効性については争いがあり,現行民法制定から3年後の時点で,明治34年大審院判決〈大判明34・10・25民録7輯9巻137頁〉は,以下のように,根抵当権が有効であることを宣言していた。

大判明34・10・25民録7輯9巻137頁

銀行並に商人間に於て信用を開く為め,従来汎く行はるる所の根抵当と称するもの,即ち抵当が負担す可き最高の金額を定め,債権債務の確定を後日に留保し,交互取引の金円に利息を付け其勘定尻金額を以て実際抵当の負担額と為す可きことを結約したるものの如きは,之れ即ち,将来効力を生ず可き債権債務の為め,予め抵当を設定せるものにして,上文掲ぐる所の抵当と其理由同一に帰着するに付き,其有効たる勿論なり。

根抵当権が必要とされるのは,たとえば,継続的に取引をしている当事者間(銀行と商人,メーカーと卸売・小売商など)において,債権・債務が発生・消滅を繰り返し,その額も常に一定ではない場合である。このような債権を普通の抵当権で担保しようとすれば,抵当権の設定・抹消を頻繁に行わなければならないことになる。

また,後順位の抵当権が存在する場合には,いったんその抵当権が消滅すると,順位昇進の原則によって,後順位抵当権者の順位が上昇するため,再度抵当権を設定する場合には,第1順位を確保することができない。そうすると,金融機関がすんなりとは融資をしてくれないということになりかねない。

このような不便を解消するために,将来にわたって継続的に発生するこれらの債権をあらかじめ一括して担保しうる抵当権の設定が必要とされるようになったのである。根抵当権が設定されてきた典型的な取引契約というのは,以下のような契約である。

根抵当権の立法化に際しては,流動債権について抵当権の設定を認めるとともに,被担保債権の無制限な流動化を制限する(「債権者の債務者に対する一切の債権を担保する」という「包括根抵当」を禁止する)という必要性が生じ,1971年に民法に根抵当の節(21カ条)が追加された。すなわち,被担保債権の流動化については,質的な面(債権の性質,すなわち,「一定の範囲に属する債権」)と量的な面(債権枠としての「極度額」)からチェックされているのである。

この点は,例えば,雇用関係の一般先取特権が,債務者に対するすべての債権について先取特権を有するのではなく,雇用関係に基づいて生じた債権(給料債権,退職金債権,損害賠償債権等)という債権の枠に限定されているのと同様である。

つまり,根抵当とは,民法398条ノ2の文言に即していえば,「一定の範囲に属する」(質的チェックが行われ,包括根抵当は否定される)「不特定の債権」を「極度額」(量的チェックが行われる。これは「枠支配」と呼ばれている)の限度において担保するために設定される抵当権であるということができよう。

債権は特定されていない(設定時に特定した債権を担保するのではなく,債権の入替りは可能である)が,被担保債権を発生原因(既存または将来の取引契約)の面から質的に限定し,かつ,極度額を約定して登記することを有効要件とすることによって量的に制限がなされている。

また,債権の範囲と極度額によって表示される債権枠は最初から特定されており,かつ,抵当権の実行時には債権が確定されて,普通抵当に戻るのであり,債権枠を特定債権と同様に考えれば,根抵当と普通抵当との間に本質的な差異があるわけではない。

従来の説では,根抵当権は被担保債権と切り離されているところにその本質があるとされ,付従性は緩和されていると説明されてきた。

確かに,根抵当権の場合には,個々の被担保債権と根抵当権とは分離されているが,個々の被担保債権を束ねている債権枠と根抵当権とは密接に関連しており,債権の確定という作業を通じて,常に個々の被担保債権と結びつく可能性を有している。

抵当権を合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済効であるとする本書の立場によれば,根抵当の場合,対象となる債権が,普通抵当権の場合と異なり,特定の債権ではなく,債権枠の範囲内で流動化する債権を扱う点が異なっている過ぎない。物的担保全体から見れば,この現象は,先に述べたように,債権の性質が特定している中で流動化が認められている先取特権(雇用関係の先取特権,不動産賃貸の先取特権など)にも見られる特色であって,根抵当権に特異な減少ではない。

根抵当権の場合,債権枠の範囲内にある流動する債権を対象としているのであるから,個々の債権が発生・消滅しても,流動債権,すなわち,債権枠が消滅するわけではない。したがって,その時点ではいわゆる付従性は問題とならない。これは,一般先取特権について,個々の債権が流動しても,債権の性質という一定の枠の中で効力が認められているのと同じである。

債権の優先弁済効としての抵当権の効力が問題となる時点というのは,常に,根抵当権の確定を通じて特定された個々の債権についてのみ問題となるからである。債権が確定するまでの問題は,債権枠についての問題であって,債権の優先権の問題ではない。

保証人の求償権を担保するために設定される抵当権のように,普通抵当権の場合でも,抵当権設定時に被担保債権の存在を要するという意味での付従性は緩和されている。根抵当の場合,被担保債権が発生・消滅を繰り返し,額も一定限度で変動することが許されているので,成立に関する付従性は一層緩和されているように見える。

しかし,根抵当権は,そもそも債権枠で限定された流動債権を対象にするものであるから,流動中の個々の債権について付従性を問題にすること自体が無意味である。根抵当権の付従性は,流動中は債権の枠自体について,そして,確定した後は個々の債権について考えれば足る問題なのである。

債権が流動中の根抵当の付従性の問題は,枠自体を問題とすべきである。したがって,例えば,根抵当の基礎となっている特定の継続的取引契約が無効の場合は,根抵当権設定契約も無効となるというのが,まさしく付従性の問題なのである。そして,本書の立場に依れば,根抵当権においても,債権枠自体が無効である場合または確定後の債権が無効である場合に,優先弁済権としての抵当権が効力を有しない(根抵当権においても成立に関する付従性が存在する)のは当然であるということになる。

普通抵当では,被担保債権が消滅すると抵当権は消滅するが,根抵当の場合,確定するまでは,被担保債権が存在しなくなっても根抵当権は消滅しない。

このことを根拠に,根抵当権の付従性は緩和されているというのが従来の説であるが,先に述べたように,根抵当権は,債権枠で限定された流動債権に関する抵当権に過ぎないのであり,債権が流動している間は,そもそも付従性は問題とならないし,優先弁済権すら問題とならない。そして,債権が確定作業によって流動を停止したときにはじめて付従性の問題が生じるのであり,この場合は,普通抵当権と同様,根抵当権においても,担保権の通有性としての付従性は保持されている。

普通抵当の場合,債権が譲渡されれば抵当権も随伴して移転するが,根抵当の場合,被担保債権の枠内の個々の債権が譲渡されても根抵当権は随伴しないため,根抵当の場合には随伴性は否定されるとされてきた。

しかし,根抵当は,もともと,流動債権に対して,債権枠の範囲内で優先弁済権を与える制度であり,流動中は個々の債権を問題にしないものであり,枠内の個々の債権が滅失しようが,譲渡されようが,何の効力も生じないのは当然である。このことは,先に述べたように,根抵当権と,一般先取特権とを対比することによって,より理解が深まると思われる。一般先取特権は,保護されるべき一定の債権という枠を想定し,その枠に入る債権について優先弁済権を与えるものである点で,根抵当権と類似している。そして,給料債権が労働者からそれ以外の人に譲渡された場合に,「雇用関係の先取特権は,まさに使用人の保護を目的としたものであり,随伴性がないというべきではないか」[道垣内・担保物権(2008)77頁]とされているが,まさに正当であろう。そして,このことは,根抵当が,独立性が強く,物権としての性質が強いのではなく,反対に,債権の性質が強く,債権の性質という枠から外れた債権については優先弁済権を与えないという,一般先取特権に近い性質を示すものということができよう。

抵当権といわれる債権の優先弁済効は,確定の後に問題となるのであり,根抵当の場合にも,確定の後は,個々の債権の譲渡の場合に,当然に,随伴性を有する。なぜなら,担保物権を優先弁済効を持つ債権に過ぎないとみる本書の立場によれば,そもそも,担保物権の随伴性とは,優先弁済効のある債権が譲渡された場合に,譲渡された債権の優先弁済効も保持されるかという,非常に単純な問題に過ぎないからである。

被担保債権の発生・消滅の影響を受けない,(極度額を限度とした)価値支配権としての性質を独立性といい,個々の債権の発生・消滅によって影響を受けず,付従性のない根抵当は,個々の債権からは一定の独立性を有している。

しかし,債権の発生・消滅に対して独立性を有しているのは,いわゆる物権としての根抵当権ではなく,根抵当権における債権枠なのである。根抵当権の場合においても,包括根抵当が禁止されるなど,債権枠自体に対しても,厳密な意味では独立性を有していない。

根抵当権は,担保物権の通有性である付従性・随伴性が否定された,債権からの独立性の高い物権であるといわれることがある。しかし,根抵当権を,債権から独立した物権であると考えるのは,「根」担保の性質を無視した議論であって,明らかな誤りである。その理由を以下に述べる。

根抵当権においては,目的物は特定するが,被担保債権については流動性を許し,債権枠の中にある債権のみに,かつ,確定後に優先弁済効を与えるというシステムが採用されている。つまり,根抵当権とは,一定の取引関係にある債権者と債務者との間に発生する債権のうち,優先弁済効を有する債権と優先弁済効を有しない債権とを「債権枠」という概念を使って峻別するシステムなのであり,枠からはずれた債権には優先弁済効が付与されないというシステムに過ぎない。

例えば,物品の供給契約という枠が設定されている根抵当権の場合,物の売買代金債権は枠に入るが,物の修理代金債権はその枠には入らず,修理代金債権は優先弁済効を取得しない。このように,根抵当権においては,債権枠からはずれる債権には,そもそも,優先弁済効が与えられない。

したがって,最初は枠に入っていた債権が,極度額を超えるという理由でその一部が枠からはみ出したり,譲渡等の理由で枠から出た場合に優先弁済効が与えられないのも,むしろ当然のことである。

従来の説は,初めから債権枠からはみ出している場合と途中から債権枠をはみ出した場合とを区別し,途中から枠をはみ出した債権に注目し,流動性を許さない普通抵当権との単純な比較から,根抵当権の場合には,付従性が緩和されており,随伴性が否定されるという結論を導いている。

しかし,このような議論は,根抵当権のシステム全体を理解していれば出てくるはずのない議論であって,ここでも,担保物権を物権として捉えることの弊害が表れているように思われる。担保物権を物権として捉えようとする従来の考え方には,本来の物権は,付従性や随伴性という債権への従属性から解放されるべきであると考え方が背景に潜んでおり,根抵当権こそが,まさに,債権から独立した物権本来の姿であるかのような思い入れがあるように思われる。

しかし,債権枠と極度額からはずれる債権には優先弁済効を与えないというのが,まさに,根抵当権の基本的な考え方であって,それは,一般先取特権の場合と同様の,優先弁済効を与える債権の資格に関する基本的なルールなのである。

この基本ルールは,物権とは関係のない「根保証」を含めた,「根」担保に共通するところの被担保「債権」の峻別に関するルールであって,根抵当だけに特別のルールではない。つまり,このルールは,法定担保権および約定の「根」担保に共通の債権の特定に関するルールであって,担保物権の通有性または債権の独立性とは無関係の問題であることを理解する必要がある。

このような「根」担保に共通のルールを理解した上で,根抵当権に関しても,債権枠に収まっている債権については,確定を通じてすべての担保に共通の付従性・随伴性が確保されていることを認識すべきであろう。

根抵当権は,一定の範囲に属する不特定の債権(流動債権)を極度額の限度で担保するために設定するものであり,根抵当権者と根抵当権設定者との根抵当権設定契約によって成立する[民法398条の2第1項]。

根抵当権設定契約においては,債権の範囲,債務者,極度額=「債権の枠」を特定しなければならない。これらの項目は,根抵当権の設定において合意しなければならない必須の項目である。これに反して,確定期日の定めは,任意的である。確定の時期は,設定契約で定めなくても,民法398条の19による確定請求または民法398条の20の確定事由が生じることによっておのずと決まる問題だからである。

根抵当権の設定登記は対抗要件であるが,被担保債権の範囲,債務者の変更,確定期日の変更,相続による根抵当関係の存続,共同根抵当の設定・変更は効力発生要件と解されている。

いわゆる包括的根抵当を排除するため,債権の種類が民法398条ノ2第2項および第3項によって以下のように法定されている。

根抵当権者は,確定した元本並びに利息,その他の定期金および債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,根抵当権を行使することができる[民法398条の3第1項]。つまり,極度額とは,元本・利息・遅延利息を含めた最高限度額のことである。極度額を超えた分については,全く担保されない。

根抵当権は,個々の債権が発生・消滅を繰り返しても,極度額という債権枠に収まる債権についての担保は存続する。したがって,根抵当は,長期間にわたって継続することが予想される。その間に,根抵当に関する要素(債権者,債務者,被担保債権の範囲,極度額等)に変更が生じる可能性があり,根抵当の制度は,そのような変更にも対応できるものであることが要求されている。そこで,根抵当の規定は,このような変更に対して,どのような対応をしているのか,以下で詳しく検討する。

元本が確定する前であれば,根抵当権の担保すべき債権(被担保債権)の範囲を変更することができる[民法398条の4第1項2文]。この変更に関しては,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得る必要はないが[民法398条の4第2項],変更の登記は,効力要件として必要である[民法398条の4第3項]。

元本が確定する前であれば,根抵当権の債務者を変更することができる[民法398条の4第1項第2文]。この変更に関しても,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得る必要はないが[民法398条の4第2項],変更の登記は,効力要件として必要である[民法398条の4第3項]。

なお,債務者の変更とは異なり,債権者の変更は,根抵当権の処分[民法398条の11~15]として構成されている。

根抵当権の極度額を変更するには,利害関係を有する者の承諾を要する[民法398条の5]。

元本が確定する前は,債権が譲渡されて債権者が交代しても,債務引受けによって債務者が交代しても,根抵当権はそれに随伴しない。いわゆる随伴性の否定である。

しかし,根抵当権は,個々の債権ではなく,債権の枠に対して優先弁済権を創設するものである。つまり,「入るものは拒まず,去るものは追わず」という精神のもとに債権の流動性を確保しておき,元本確定の時の債権に従って目的物から優先弁済を受ける権利である。したがって,元本の確定前においては,枠内の個々の債権が滅失しようが譲渡されようが,債権枠の優先弁済権に何の効力も生じないのは,むしろ,当然である。

根抵当の本質が債権枠に対する担保権であることを考えると,債権枠がを移転した場合,すなわち,後に述べる根抵当権の譲渡(債権枠を含めた債権の譲渡)における随伴性を考えるのが,本来の随伴性の意味であると考えるべきであろう。また,根抵当における優先弁済権は,確定の後に問題となるのであり,根抵当の場合にも,確定の後は,当然に個々の債権の移転によって随伴性が問題となり,元本確定後は,当然に,随伴性を有する。

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権につき,根抵当権を行使することができない[民法398条の7第1項1文]。元本の確定前に債務者のために,または,債務者に代って弁済をした者は,弁済による代位により債権が弁済者に移転するが,この場合も,その債権につき,根抵当権を行使することができない[民法398条の7第1項2文]。

元本の確定前に債務引受がなされた場合も,根抵当権者は,引受人の債務につき,その根抵当権を行使することができない[民法398条の7第2項]。債務引受けは,債権が,債務者の責任財産から流出する場合の一つであり,元本確定前の個々の債務の流出に関しては,根抵当権は効力を及ぼさない。

元本の確定前に債権者または債務者の交替による更改があるときは,その当事者は,民法518条の規定(担保の移転)にもかかわらず,根抵当権を新債務に移すことができない[民法398条の7第3項]。

これも,一般には,随伴性の否定と解されている。しかし,繰り返し述べてきたように,根抵当権は,個々の債権ではなく,債権の枠に対して優先弁済権を創設するものである。したがって,元本の確定前においては,枠内の個々の債権が滅失しようが譲渡されようが更改されようが,債権枠の優先弁済権に何の効力も生じないのは,むしろ当然である。

根抵当における優先弁済権は,確定の後に問題となるのであり,根抵当の場合にも,確定の後に,個々の債権者または債務者の交替による更改があるときは,随伴性が問題となり,元本確定後は,更改によって抵当権を移転することができる[民法518条]。

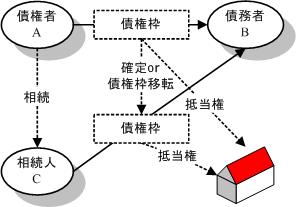

根抵当権の元本が確定する前に根抵当権者が死亡した場合または根抵当権設定者が死亡した場合には,本来ならば,債権枠内の債権または債務は,すべて,相続人へと移転し,債権枠はゼロとなる。しかも,その債権枠の下で,新たに元本が生じることはないので,根抵当権は確定するはずである。

それでは根抵当権を設定した意味がなくなるので,一つの可能性としては,相続の時点で元本を確定させ,その上で,確定した通常の債権および抵当権が相続人へと移転すると構成することが考えられる。もう一つの可能性としては,相続の一般承継性を考慮して,債権枠を含めて,すべての債権および抵当権を相続人へと移転すると構成することもできる。

民法は,原則と例外という形で,以上の二つの可能性を生かすことにしている。まず,民法は,根抵当権の元本確定前に相続が開始した場合には,原則として根抵当権は確定することとした。

民法は,根抵当権の当事者が死亡した場合,例外的に,根抵当権の当事者の一方と他方当事者の相続人との間の合意により,債権枠をも移転し,相続によってすでに相続人へと移転している債権または債務および相続開始後の債権または債務につき根抵当権の効力を及ぼすことができることにしている。

この債権枠の移転に関しては,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得る必要はない[民法398条の8第3項による民法398条の4第2項の準用]が,相続の開始後6ヵ月内に登記をしなければ,債権枠の移転の効果は生じない。すなわち,6ヵ月以内に登記をしない場合は,根抵当権によって担保されるべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされる[民法398条の8第4項]。したがって,この場合には,相続の瞬間に根抵当権は通常の抵当権とみなされ,抵当権つきの債権または債務が相続人へと移転する。

元本の確定前に根抵当権者につき相続が開始したときは,原則として,根抵当権は確定し,通常の抵当権つきの債権が相続人へと移転するに過ぎない。

しかし,根抵当権者の相続人と根抵当権設定者との合意によって,根抵当権は,相続開始の時に存在する債権のほか,相続人と根抵当権設定者との合意によって定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保させることができる[民法398条の8第1項]。この場合は,債権とともに債権枠も相続人へと移転すると考えると理解が容易である。

相続の場合に相続人に対して,根抵当権を確定させ,優先権のついた債権の移転を受けるか,それとも,債権枠を含めて債権の移転を受けるかの選択を認めた理由は,相続に単純承認と限定承認の選択を認めたのと同じ考慮によるものと思われる。

|

| *図118 根抵当権者の相続と元本確定・債権枠移転の選択 |

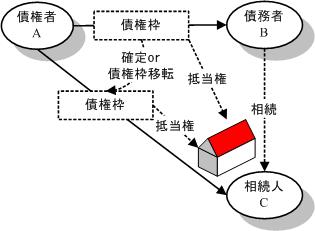

元本の確定前に根抵当権設定者につき相続が開始したときは,原則として,根抵当権は確定し,通常の抵当権つきの債務が相続人へと移転するに過ぎない。

しかし,根抵当権者と根抵当権設定者の相続人との合意によって,根抵当権は,相続開始の時に存在する債務のほか,抵当権者と根抵当権設定者の相続人との合意によって定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保させることができる[民法398条の10第2項]。この場合は,債務とともに債権枠も相続人へと移転すると考えると理解が容易である。

相続の場合に相続人に対して,根抵当権を確定させ,優先権のついた債務の移転を受けるか,それとも,債権枠を含めて債務の移転を受けるかの選択を認めた理由は,相続に単純承認と限定承認の選択を認めたのと同じ考慮によるものと思われる。

|

| *図119 根抵当権設定者の相続と元本確定・債権枠移転の選択 |

元本の確定前に,根抵当権者である会社が合併したり,根抵当権設定者である会社が合併した場合,一般承継が発生する点では,相続が開始した場合と同様である。

しかし,自然人に一般承継が生じる相続と,法人である会社に一般承継が生じる場合とでは,状況が多少異なる。相続の場合は,被相続人と相続人との人格の違いを認める配慮が求められるが,会社の合併の場合には,通常は,新会社は旧会社のすべての権利・義務を連続的に承継すると考えられており,根抵当の場合も,債権枠を含めてすべての個別債権が移転する取り扱いを原則とするのが適切である。そこで,民法は,会社の合併の場合には,根抵当の債権枠を含めてすべての債権・債務が新会社に移転するのを原則としている[民法398条の9第1項,2項]。

根抵当権者である物上根保証人が元本の確定を請求した場合に,例外的に,確定した抵当権つきの債権・債務の移転を認めることとしている[民法398条の9第3項本文]。ただし,債務者が根抵当権設定者である場合は,確定請求は認められない[民法398条の9第3項ただし書き]。

例外的に認められる確定請求は,根抵当権設定者が合併を知った日から2週間または合併の日から1ヵ月を経過したときは,時効によって消滅する[民法398条の9第5項]。

会社の分割には,以下の2つの形態がある。

会社の分割により,A会社からB会社(分割により設立された会社)又はC会社(営業を継承した会社)への一種の包括承継が生じる。そこで,会社の合併の場合に準じたルールが必要となる。

会社の分割によって,従来A会社が有した根抵当権は,分割時にA会社が有した債権を担保するとともに,新設分割の場合には,その後にA会社及びB会社が取得する債権を担保することになるとし,吸収分割の場合には,C会社が取得する債権を担保することになるとする[民法398条の10第1項]。

これに対して,A会社が根抵当権における債務者である場合には,分割時にA会社が負っていた債務を担保するとともに,新設分割の場合には,その後にA会社及びB会社が負う債務を担保することになるとし,吸収分割の場合には,C会社が負う債務を担保することになるとする[民法398条の10第2項]。

以上の民法398条の10第1項及び第2項は,会社の合併に関する民法398条の9と同様,承継性に重点を置いた解決策を規定している。抵当権設定者である物上根保証人がこの承継性を希望しない場合には,やはり,民法398条の9の場合と同様,設定者に確定請求権を認めるのが相当である。そこで,民法398条の10第3項は,前条第3項~第5項を準用している。

元本の確定前においては,根抵当権者は,転抵当を除いて,第376条1項の抵当権の処分,すなわち,抵当権の譲渡,抵当権の放棄,抵当権の順位の譲渡,抵当権の順位の放棄の4つの処分行為をすることを禁じられる[民法398条の11第1項]。その代わりに,根抵当権の譲渡という別の制度が認められている。

元本の確定前においては,根抵当権者は,第376条1項の抵当権の処分をすることができないが,その根抵当権をもって他の債権の担保すること,すなわち,根抵当権を転抵当とすることは,妨げられない[民法398条の11第1項ただし書き]。

元本の確定前において根抵当を転抵当とする場合,民法377条2項〔転抵当と弁済〕の規定は,原根抵当権者に対する弁済については適用されない。すなわち,元本が確定する前は,原根抵当権者は,転抵当を行った後も,債務者からの弁済を受けることができる。この結果は,元本の確定前には,根抵当を転抵当にすることができないというのと,結果においてほとんど変りがない。

普通抵当で認められている4つの抵当権の処分,すなわち,抵当権の譲渡・放棄,抵当権の順位の譲渡・放棄[民法376条1項2文]は,根抵当では認められていない。その代わりに根抵当権の譲渡という以下の制度が認められている。根抵当権の譲渡に際しては,譲渡人Aと譲受人Dとの間の合意のほか,設定者(BまたはC)の承諾が必要である。

根抵当権者A(極度額1,000万円),債務者B,設定者C,受益者Dとして根抵当権の譲渡の類型を見てみよう。

元本の確定前においては,根抵当権者Aは,根抵当権設定者(BまたはC)の承諾を得て,その根抵当権を受益者Dに譲渡することができる[民法398条の12第1項]。この場合,受益者Dが極度額1,000万円の根抵当権の単独権利者となる。

根抵当権者Aは,その根抵当権を2個の根抵当権に分割して,その1つを,根抵当権設定者(BまたはC)の承諾を得て,受益者Dに譲渡することができる。この場合に,例えば,根抵当権者Aが受益者Dに極度額の6割を譲渡すると,受益者Dは極度額600万円の根抵当権を取得し,根抵当権者Aの極度額は400万円となる。すなわち,その根抵当権を目的とするAの権利は,Dに譲渡した根抵当権について消滅する[民法398条の12第2項]。

根抵当権の分割譲渡をするには,その根抵当権を目的とする権利を有する者(AとDとの合意のほか,設定者(BまたはC),さらに,転抵当権者)の承諾を得なければならない[民法398条の12第3項]。

元本の確定前においては,根抵当権者は,根抵当権設定者の承諾を得て,その根抵当権の一部譲渡をし,抵当権の一部を譲受人と共有(準共有)することができる[民法398条の13]。すなわち,根抵当権者Aと受益者Dが,極度額1,000万円の根抵当権を共有(準共有)する。持分は,当事者の合意がなければ,債権額に比例する[民法398条の14]。

根抵当権の共有者は,各々,その債権額の割合に応じて弁済を受けることができる。ただし,元本の確定前に,これと異なる割合を定めたり,または,ある共有者が他の共有者に先んじて弁済を受けることができる旨を定めたときは,その定めに従う[民法398条の14第1項]。

根抵当権の共有者は,他の共有者の同意を得て,第398条ノ12第1項〔根抵当権の譲渡〕の規定により,その権利を譲渡することができる[民法398条の14第2項]。

根抵当権について民法376条の処分をすることは,転抵当を除いて禁止されているが[民法398条の11],根抵当権者が抵当権の順位の譲渡または放棄を受けることはできる。そして,抵当権の順位の譲渡または放棄を受けた根抵当権者が,その根抵当権の譲渡または一部譲渡を行ったときは,譲受人は,その順位の譲渡または放棄の利益を受けることができる[民法398条の15]。

根抵当権については,転抵当以外の根抵当権の譲渡・放棄,根抵当権の順位の譲渡・放棄を行うことができないが[民法398条の11第1項],根抵当権の順位の変更をすることは可能である。

民法392条,393条が規定する共同抵当は,同一の債権(単数でも複数でもよいが,特定しているもの)を担保する数個の抵当権のことであるため,不特定の債権を担保するものであるから,同一の被担保債権の存在というものを想定することが困難である。しかし,例えば,甲不動産にも乙不動産にも1,000万円の根抵当権を設定して,1,000万円の融資を受けるという共同抵当と同じ形態を当事者が望むこともありうる。

このように,民法392条が適用される共同根抵当を当事者が希望する場合には,その設定(追加的に設定する場合を含む)と同時に,同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨を登記することと,担保すべき「債権の範囲」,「債務者」,「極度額」の3要素について,複数の根抵当権が全く同一である(債権枠の同一性が保持されている)ことを必要とした上で,例外的に認められている[民法398条の16]。

共同根抵当の登記のある根抵当権の担保すべき債権の範囲,債務者もしくは極度額の変更またはその譲渡もしくは一部譲渡は,すべての不動産についてその登記をしなければ,その効力を生じない[民法398条の17第1項]。

共同根抵当の登記がある根抵当権の担保すべき元本は,一つの不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても確定する[民法398条の17第2項]。

数個の不動産の上に根抵当権を有する者は,第398条の16の場合を除くほか,各不動産の代価につき,各極度額に至るまで優先権を行うことができる[民法398条の18]。

例えば,甲不動産に3,000万円,乙不動産に2,000万円の根抵当権を設定し,債権の範囲(債権枠)としての取引の種類を同じにしておくと,その取引から生じる債権が合計額である5,000万円まで担保されることになる。

だだし,それでは,債権枠がその額を超える複数の不動産によって担保されるという危険の分散という利点が生じないため,危険の分散を行うのであれば,実際に生じさせる債権の総額を例えば,3,000万円に抑えるということにしなければならないが,担保設定者からは,合計額の5,000万円に近い額までの融資を要望されることになるため,債権者にとって,危険の分散は確保できなくなるおそれがある。その反面,超過担保となる弊害は減少する。

根抵当権が確定すると,根抵当によって実際に担保される債権が完全に特定され,根抵当としての性質を失い(枠支配の終了,付従性・随伴性の復活),普通抵当に近くなる。例外的に,特定された債権を元本債権とする利息債権は,その後発生するものも,極度額の範囲内で担保される([民法398条の3]参照)。

確定事由と確定の時を列挙すると,以下の通りとなる。

根抵当権者と根抵当権設定者との根抵当権設定契約によって根抵当権の確定期日を定めることができるし,その期日前であれば,当事者は,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得ることなしに[民法398条の6第2項による,民法398条の4第2項の準用]確定期日を変更することができる[民法398条の6第1項]。ただし,確定期日の変更には,登記が効力要件として必要である[民法398条の6第4項]。

確定期日は,設定の日または変更の日より,5年以内でなければならない[民法398条の6第3項]。

根抵当権設定者は,根抵当権設定の時から3年を経過したときは,担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし,担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,その期日の到来によって元本が確定する[民法398条の19第1項]。

確定請求がなされたときは,担保すべき元本は,その請求の時から2週間を経過することによって確定する[民法398条の19第2項]。

2003年の民法改正前は,確定事由として,民法398条の20第1項1号において,担保すべき元本の不存在(債権の範囲の変更による特定,取引の終了,その他の事由)が規定されていたが,これが削除された。このため,根抵当権が担保すべき債権が発生する可能性が消滅した場合にも,被担保債権の範囲の変更によってさらにさらに他の取引から生じる債権を担保するものとすることが可能となった。一方で,確定期日の定めのある根抵当権については,5年以内という制限があるものの,客観的に元本発生の可能性がなくなっても元本確定を生じさせることができなくなるという問題が生じている。

根抵当権者が抵当不動産について,競売,担保不動産収益執行,または第372条で準用する第304条の規定による物上代位に基づく差押を申し立てたときには,この競売手続の開始もしくは担保不動産収益執行の開始または差押えが実際になされることを条件に,競売または物上代位の差押えの申立てをしたときに遡って根抵当権が確定する[民法398条の20第1項1号]。

根抵当権者が抵当不動産に対して,滞納処分による差押えをしたときは,その時に根抵当権が確定する[民法398条の20第1項第2号]。

根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあることを知った時から2週間を経過したときに,根抵当権は確定する[民法398条の20第1項第3号]。

この場合において,競売手続の開始または差押えの効力が消滅したときは,担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる。ただし,元本が確定したものとして,その根抵当権またはこれを目的とする権利を取得した者の権利を害することはできない[民法398条の20第2項]。

債務者または根抵当権設定者に破産開始の決定があったときは,その時に根抵当権が確定する[民法398条の20第1項第4号]。

この場合において,破産宣告の効力が消滅したときは,担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる。ただし,元本が確定したものとして,その根抵当権またはこれを目的とする権利を取得した者の権利を害することはできない[民法398条の20第2項]。

元本の確定後においては,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額につき,普通抵当権において被担保債権に制限があるのと同様,現に存する債務の額とそれ以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額へと減じるよう請求することができる[民法398条の21第1項]。

民法398条の16の共同根抵当の登記がなされた根抵当権の極度額の減額請求については,極度額の減額請求は,1つの不動産ついてすればよい[民法398条の21第2項]。

元本の確定後において,現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者(物上保証人)または抵当不動産につき,所有権,地上権,永小作権もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者(第三取得者)は,その極度額に相当する金額を払い渡し,または,これを供託して,その根抵当権の消滅を請求することができる。この場合においては,その払渡し,または,供託は,弁済の効力を有する[民法398条の22第1項]。

民法398条の16の共同根抵当の登記がなされた根抵当権の消滅請求については,1つの不動産についてすればよい[民法398条の22第2項]。また,第380条及び第381条〔抵当権消滅請求権を行使できない者〕の規定は,根抵当消滅請求に準用される[民法398条の22第3項]。

[top]