|

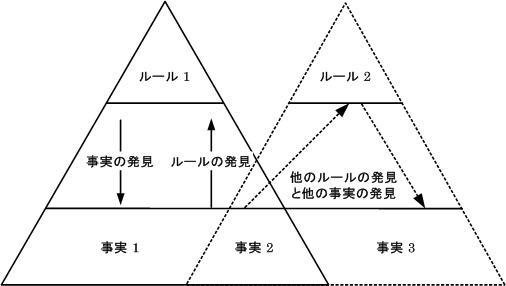

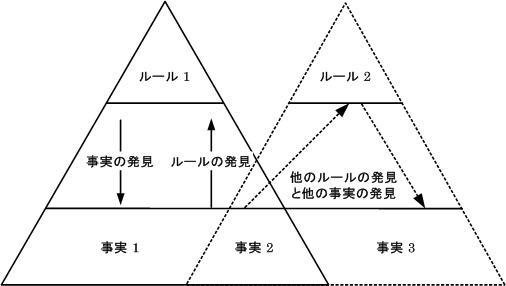

| 図1:ルールによる「事実の発見」と,事実による適切な「ルールの発見」の相互作用 |

法学セミナー2006年5月号=特集・民法学修バイブル

作成:2006年2月14日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

| 【設例】 M証券は2005年12月8日,T証券取引所の新興市場に同日新規上場した総合人材サービス業Jの株式について,誤って大量の売買注文を出した。午前中に「61万円で1株」の売り注文を出そうとして,担当者が「1円で61万株」とコンピューター端末に入力,コンピュータの誤発注の警告も見落として,発注してしまったのである。 同株は67万2,000円の初値をつけた後,誤発注がきっかけで値幅制限いっぱい(ストップ安:初値の10万円安)の57万2,000円に下落。同証券の買い戻しでストップ高(初値の10万円高)の77万2,000円まで値を上げ取引を終えた。M証券の最終的な損失は,最終的には,約400億円にのぼった。 M証券はF社長らが8日深夜に会見。誤発注の経緯について,発注を担当した社員の単純ミスで,1株61万円の売り注文を出すところを,株数と価格を入れ違えて発注したと説明した。直後に誤りに気づき,3回にわたって注文取り消しを試みたが,作動しなかったという(その後の調査で,T証券取引所のシステムには,発注後の取消を想定していないという設計上の欠陥があったことが判明している)。 T証券取引所によると,取り消しができなかった原因は以下の通りである。 M証券の注文は1円での売りだったが,これに買いが殺到し,注文は値幅制限下限の57万2,000円に変換された。M証券は57万2,000円の売り注文を取り消すべきところを,1円の注文を取り消そうとしたため,プログラムは反応しなかった。この間,T証券取引所側は対応をせかしたが,M証券は「今やってます」と返答。T証券取引所は待ち続けた。そのうち,M証券は発注取り消しをあきらめ,9時37分買い戻しに動いた。T証券取引所は誤発注に直接起因する混乱は収束に向かったと判断した。しかし,もしも,T証券取引所のシステムが注文取り消しを受け付けていれば,損失は5億円程度にとどまった可能性があるという。T証券取引所のA常務は,「M証券が1回目の取り消し作業をした後の責任はT証券取引所にある」と認めた。 株の売買にも原則として民法が適用されるが,株は転売されることが多く,今回の誤発注の場合でも契約無効を主張するのは事実上困難とみられている。 もっとも,政財界からの「火事場泥棒だ」,「美しくない」等の批判が強まり,J株誤発注の強制決済で利益を得た欧州系のU証券グループなど大手証券会社6社が,計168億円の利益をM証券に対して全額返還する方向で検討を始めたが,返還はそう簡単でないことが判明した。というのも,株の取引で得た利益は,会社全体の利益に算入して法人税を支払わなければならない。いったん利益が確定した今回のケースでは,その後に利益分を返還しても利益自体がなかったことにはならず,法人税は免除されない。それでも利益を返還すれば,税金の分だけ持ち出しになり,損失が発生する。M証券も利益返還を受ければ,「受贈益」として法人税を払う必要がある。返還に伴う負担を双方が免れるには「誤発注による8日の取引自体を無効にするくらいしかない」(財務省)と言われ,現実味の薄い選択肢になっているという。 上記の誤発注事件で,個人投資家Y1は,誤発注とは知らずに,J株を6,000株取得し,現金決済で20億円の利益を上げた。Y2証券は,M証券の誤発注のニュースを知って,急遽J株を取得し,100億円の利益を得た。Y3証券は,誤発注から30分後の8日10時頃,T証券取引所に「誤発注ではないか」と問い合わせたが,T証券取引所が「通常の取引」と答えたため,J株を取得し,50億円の利益を上げた。 【問題1】上記の事件について,利益返上問題に適用される可能性のある条文として,電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年6月29日)(以下,「電子消費者契約法」と略する),および,民法がある。そのうち,電子消費者契約法は,今回の事件に適用できるかどうか検討しなさい。 【問題2】上記の事件について,以下のようなコメントが掲載された。このコメントについて,まず,賛成の立場からその意味を明らかにしなさい。次に,反対の立場に立ってコメントを批判的に検討しなさい。 「契約を無効にする場合,民法の『錯誤による契約』にあたることを理由にするとみられ,一般的な取引でも,売るつもりのないものを取り違えて売ってしまった場合などに適用される。ただ,無効が成立するためには,売った方に重大な過失がないことが条件になる。専門家は『異常を知らせる警告を無視して発注したM証券に重過失がある可能性が高く,無効が成立するのは難しい』とみている。」 |

法の目的は,紛争の平和的な解決である。その手段として,予め定められ,公開されたルールを使って紛争を解決しようとする。そして,紛争をルールを使って解決するためには,以下のような3つのプロセスを経る必要がある。

|

第1に,事案に適用されるべきルールを見つけなければならない(ルールの発見)。適用されるべきルールの発見は,基本的には,法律の条文の法律効果(結果部分)に注目することによって実現できることが多い。例えば,設問の場合には,利益の返還が問題となっている。利益の返還を法律効果としている条文は,契約の不成立,無効,取消を含めて,不当利得に基づく返還請求権(民法703条以下),所有権・占有権に基づく返還請求権(民法200条)等のごく少数の規定に限定されるので,適用されるべきルールを絞り込むことはそれほど困難ではない。いずれにせよ,法律効果を手がかりに適用されるべきルールを発見するという経験を積むことによって,ルール発見のコツをつかむことができる。

第2に,適用されるべきルールに含まれる法律要件の観点から,問題となっている事実関係を評価し,その事実関係が適用可能なルールの法律要件に該当するかどうかを判断する(事案のルールへの当てはめ)。この事案のルールへの当てはめについても,抽象的なルールの要件について,普段から典型的な具体例を挙げる努力をしていくと,事案をルールの要件へと当てはめる作業をスムーズにこなすことができるようになる。

第3に,その事実が法律要件に該当する場合には,そのルールを適用して,ルールに定められたとおりの解決を行う。もしも,事実関係が適用可能なルールの法律要件に該当しない場合には,別のルールで同じことを繰り返すか,それが尽くされたにもかかわらず,事実関係がルールの法律要件に該当しない場合には,適用されるべきルールの結論とは反対の結論を導いて(反対解釈),紛争の解決を行う(ルールの適用結論の提示)。

以上のプロセスを下の図1を見ながら確認してみよう。まず,法律効果による絞込みを通じて,事実関係に適用可能なルール1が探索されたとしよう(ルールの発見)。そして,ルール1の観点から事実関係を見てみると,事実関係のうち,ルール1の要件に該当する事実1,事実2だけがピックアップされることがわかる(事実の発見)。そして,そのルールにしたがって解決案が提示できる(紛争解決案の提示)。しかし,その解決案が,事案の具体的な妥当性を確保できない場合には,他のルールを探索しなければならない。

|

| 図1:ルールによる「事実の発見」と,事実による適切な「ルールの発見」の相互作用 |

はじめの作業に戻って,次に,事実関係に適用可能なルール2が発見されたとしよう(ルールの発見)。探索されたルール2の観点から事実関係を見てみると,ルール2の要件に該当する事実2,事実3だけがピックアップされることもわかる(事実の発見)。このように,事実関係は,ルールのめがねをかけてみないと,重要な事実とそうでない事実とをピックアップできないことがわかる。反対に,ある事実関係に適用できるルールは,ただ1つとは限らない。複数のルールが適用可能な場合には,その事実関係を解決するのに最も適したルールを選択しなければならない。その際の選択の基準は,多様であり,ただ一つの正しい答えが存在するとは限らない。たとえ,複数の適用可能なルールのうち,最終的にただ1つのルールが適用されることになるとしても,それは,そのルールが当事者双方,または,裁判官を説得できる結論を提示できるルールであったからに過ぎない(多様な紛争解決案の中からの選択)。

本問においては,以下に述べる理由で,電子消費者取引法の適用はなく,誤発注における「重過失による錯誤*」(民法95条但書)が問題となる。その際に,重過失による錯誤との対比で,「悪意*の錯誤」(錯誤は表意者が善意*のときに限定されるので「概念矛盾」だが,ここでは,問題解決の媒介項として利用する)に該当する心裡留保*の規定(民法93条),および,動機の錯誤に関連する民法96条も射程に入れる必要がある。また,本問の場合,最終的には,契約の不成立又は無効に基づく不当利得返還請求*が問題となる。

* 用語解説参照。

|

【問題1】の解答例 |

従来の民法教育では,民法の体系,条文とその解釈については詳しく説明がされてきたが,ある事実について,どのような条文が適用されるべきかという点については,少人数によるゼミナール(演習)を除くと,十分な教育がなされてこなかった。そのため,学生だけでなく,法律専門家であっても,適用すべき条文が見つかると,その条文の適用プロセスの深みにはまり込み,他の可能性への配慮がおろそかになるという傾向があったといえよう。

本問に関する新聞記事において,一般的な見解として,民法95条の錯誤による「無効が成立するためには,売った方に重大な過失がないことが条件になる。専門家は『異常を知らせる警告を無視して発注したM証券に重過失がある可能性が高く,無効が成立するのは難しい』とみている」という報道がなされているのは,そのような事情を示すものといえよう。本問に関しては,M証券の担当者の重過失によって生じた錯誤の問題であることが明らかになったとたんに,民法95条の適用だけが問題とされ,そのほかの条文の適用に思いが至らないというのが,残念ながら,専門家を含めたわが国の法的思考の限界なのである。

そこで,以下において,なぜ,法律家は法解釈の深みにはまり込みやすいのか,そのような深みから脱出するにはどのようにするのがよいのかを考えてみることにしよう。その順序として,要件事実*論に基づく民法の「立体的」理解を体験してみることにする。その後に,通説的な理解の深みから脱出する方法をこころみ,そのような方法をマスターすることこそが,民法をマスターすることにつながることを体得することにしよう。

* 用語解説参照

法科大学院の設立の基本的な精神を明らかにした[改革審・意見書(2001)]においては,以下のように,「要件事実教育」の重要性が認められ,その実施が期待されている。

法科大学院では,法理論教育を中心としつつ,実務教育の導入部分(例えば,要件事実や事実認定に関する基礎的部分)をも併せて実施することとし,実務との架橋を強く意識した教育を行うべきである。

「要件事実論」に基づく「要件事実教育」とは,従来から大学等で行われてきた実体法の解釈学による民法の「平面的な理解」を脱し,実務における民事訴訟の攻撃防御の構造(請求原因,抗弁*,再抗弁*,再々抗弁…)に即して,「民法の理解を立体化」するという試みであるとされている(加藤新太郎,細野敦『要件事実の考え方と実務』民事法研究会(2002)2-5頁)。

* 用語解説参照

しかし,要件事実教育は,司法研修所という狭い世界で行われてきたものであり,要件事実論の学問としての未熟さ,要件事実教育を大学で行うことの弊害が議論されており(遠藤直哉『ロースクール教育論-新しい弁護技術と訴訟運営』信山社(2000)91-93頁,門田隆将『裁判官が日本を滅ぼす』新潮社(2003)264-287頁),少なくとも,司法研修所で行われてきたのと同じ要件事実教育を法科大学院で行うことについては,大いに疑問がある。要件事実論は,後に詳しく論じるように,実体法の全体を見渡すよりも,深みにはまっていくことを助長する傾向を伴うものであり,現状においては,数多くの問題点を抱えている。したがって,法科大学院では,このような要件事実論の問題点を克服することのできるような新しい教育方法論を確立することが今後の課題である。

先に述べたように,要件事実論によると,従来の民法教育が「平面的」であったというのであるが,それは,どのような意味なのであろうか。また,要件事実教育が民事法を「立体的」に理解するというのはどのような意味なのであろうか。そのことを知るためには,原点に立ち返って考察することが必要である。実体法が平面的であるとの記述がなされるのは,おそらく,兼子一『実体法と訴訟法-民事訴訟の基礎理論-』有斐閣(1957)53頁が最初であろう。そこでは,平面的であるとの意味が,以下のように,記述されている。

要件事実論の精神が上に述べられたようなものであり,要件事実論に基づく要件事実教育とは,真偽不明になった場合の裁判の不能を回避するという理由で,親切さを犠牲にし,かつ,論理の正確さを省みずに,法の論理を一方的な命題で表現するというものであるとするならば,この目標は,司法を国民にわかりやすくするという目標とは,全く正反対の教育を行おうとするものであろう。そうだとすると,法科大学院の教育においては,要件事実教育を無批判に取り込むのではなく,民法の特色である特別法と一般法の絶妙な組み合わせを上手に使いこなし,一般法を常に意識して,深みに入り込まずに,柔軟な多様性を追求する新しい教育方法を確立することが重要であるということになろう。

上記のような批判的な考察を頭の隅に置いた上で,法科大学院において,理論と実務とを架橋するものとして注目されている要件事実論を採用した場合,設問はどのように分析されるのであろうか。要件事実論に基づいて,ここでの設問を再構成し,解決案を求めると,妥当な結果が得られるのであろうか。本問を例にとって,要件事実論を実際に試してみることにしよう。

1)請求原因(民法703条,民法95条)

| 【問題2の暫定的解答例a】 M証券は,Jの株式について,「61万円で1株」の売り注文を出そうとして,担当者が「1円で61万株」とコンピュータ端末に入力した。売買契約において,目的物の数量および代金額は,契約の要素である(民法555条参照)。したがって,上記の売り注文の意思表示には,法律行為(売買契約)の要素に錯誤があることになり,通常ならば,その意思表示,または,売買契約の無効を主張することができるはずである(民法95条本文)。 要件事実論にしたがうと,原告であるM証券が主張・立証すべき要件事実は,民法703条の「M証券の損失」,「Yらの利得」,「M証券の損失とYらの利得との因果関係」,そして,「法律上の原因がないこと」であり,最後の要件の具体的内容としての民法95条本文の「意思表示に錯誤があること」,「その錯誤が法律行為の要素に関するものであること」ということになる(加藤(新),細野・要件事実の考え方(2002)247頁,岡口基一『要件事実マニュアル(下)』ぎょうせい(2005)129頁)。 |

2)抗弁(民法95条ただし書き)

|

【問題2の暫定的解答例b】 |

3)結論(意思表示の無効を主張できない→民法703条の不適用)

|

【問題2の暫定的解答例c】 |

以上の暫定的解答(a),(b),(c)が,現在の通説に従った標準的な答えであろう。もっとも,要件事実論も,一枚岩ではなく,さまざま考え方がある。例えば,民法95条のただし書きによる「重過失」の「抗弁」に関して,契約締結の経緯から,重過失の主張をすることが信義則に反するという再抗弁(「信義則」の「再抗弁」)を持ち出すことを認める見解もある(伊藤滋夫『要件事実の基礎』有斐閣(2000)154頁参照)。しかし,外観の信頼と迅速性が尊重されるべき証券取引に関して,信義則を持ち出して,錯誤による無効を主張できるかどうかは疑問であり,要件事実論の通説的な考えによれば,否定的に解される蓋然性が高い。

さらには,「重過失」の「抗弁」に対して,表意者の錯誤を相手方が知ってこれを利用した場合,表意者に重過失があっても意思表示は無効であるとする裁判例(大阪高判平12・10・3判タ1069号153頁)を根拠に,「表意者の錯誤を相手方が知って利用した」ことを「再抗弁」とする見解もありうる(岡口基一『要件事実マニュアル(上)』ぎょうせい(2005)96頁参照]。しかし,この見解に対しては,要件事実論の通説的立場からは,条文上にない「表意者の錯誤を相手方が知って利用した」ということが,なぜ再抗弁として持ち出せるのか,また,その根拠は何かとの疑問が生じることが必至であり,以下に述べるような理論的説明がなされない限り,否定的に解される蓋然性が高い。

上記で示したような深みにはまり込む弊害を是正するには,いつでも,その深みから抜け出せる方法を身につけておくことが必要である。その方法は,適用すべきと思われる条文の上位法(一般法),または,上位概念に立ち返って考察をやり直すことである。

そのための有効な手段としては,第1に,上位法(一般法)を直接に援用する方法がある。この方法は,比較的簡単な上に,具体的な妥当性を確保するために非常に有用な方法である。しかし,法律専門家は,変なプライドから,一般法に頼ることを潔しとしない傾向があるので,そのような専門家を説得する必要がある場合には,第2に,それよりも高度な方法を採用するのがよい。それは,以下に示すように,上位法を実現するのに適した類似の条文の類推を考える方法である。

錯誤の問題について,その深みに入り込むのではなく,重過失のある錯誤≒心裡留保という中間項(幾何学における補助線のようなもの)を介するならば,民法95条の条文では考慮されていないが,相手方の態様に応じて,無効を主張できるかどうかの結論を変えることができるという柔軟な解決を見出すことができる。

確かに,表意者に重大な過失がある場合には,無効を主張できないという民法95条ただし書きは,それなりの説得力を持っている。しかし,瞬時の判断が要求される証券会社の担当者にとって,コンピュータの警告表示を無視することは,日常茶飯事となっていたといわれている。しかも,本件のように,意思表示の相手方が,やはり同業の証券会社であり,株価の異常な値動きから,M証券の誤発注であることを知りうる場合であったにもかかわらず,M証券の誤発注に関して無効を主張できないというのは,具体的な妥当性の観点から問題があるように思われる。

わざとで誤発注をした場合でも,相手方がそのことを知っていた,又は,知ることができた場合には,民法93条ただし書きによって誤発注が無効となるにもかかわらず,重過失とはいえ,錯誤(善意)で誤発注をした場合には,たとえ相手方がそのことを知っていたか,又は,知ることができた場合であっても無効を主張できないというのでは,明らかに均衡を失している。

もう少し広い視野から民法を眺めてみると,民法は,重過失と悪意とを同等に扱うことが多い(民法470条,698条),このことを考慮するならば,重大な過失による錯誤とは,悪意の錯誤と同じように扱うことができる(厳密には,表意者に重過失があるとはいえ,表意者が善意で行った錯誤による意思表示は,表意者が悪意である心裡留保よりも保護されるべきである)。

| 善意 | 悪意 | ||

| 無過失 | (軽)過失 | 重過失 (悪意と同視されている: 民法470条,697条参照) |

|

| 善意・無過失の当事者は, 保護されることが多い。 |

善意・有過失の当事者は 保護されないことが多い。 |

善意・重過失または悪意の当事者は, ほとんどの場合に保護されない。 |

|

また,民法においては,意思の不存在は,表意者が悪意の場合には心裡留保(民法93条)と通謀虚偽表示(民法94条)とに,そして,表意者が善意の場合には,錯誤に分類されている。したがって,錯誤は,表意者の善意が前提になっている。もしも,重過失のある錯誤を悪意のある錯誤と同じように扱うということにした場合,悪意の錯誤というのは概念矛盾であり,通謀のない本件の場合には,重過失のある錯誤は,心裡留保と同様に考えて処理すべきことになる。そして,民法93条によれば,心裡留保の場合には,相手方が悪意又は有過失の場合か,善意かつ無過失の場合かによって,表意者が無効を主張できるかどうかが決まるのであり,表意者が悪意であっても,相手方が悪意又は有過失の場合には,表意者は無効を主張できるのである(なお,以上の推論について,さらに詳しい説明を望むのであれば,加賀山茂「錯誤における民法93条但書,民法96条2項の類推解釈-重過失による錯誤,動機の錯誤における相手方悪意の場合の表意者の保護の法理-」阪大法学39巻3・4合併号(1990年)707頁以下を参照するとよい)。

このように考えると,悪意で真意と異なる意思表示をしても,相手方がそのことを知っているか,知ることができる場合には,表意者は無効を主張できるのであるから,悪意よりも帰責性が弱い,重過失による錯誤の場合にも,同様に扱い,表意者は無効を主張できると解すべきことになる。つまり,表意者に重過失がある場合にも,重過失≒悪意という考え方を媒介項として,民法93条ただし書きを類推し,相手方が表意者が錯誤に陥っていることを知っているか,知るべきだったときは,表意者は,民法95条ただし書きの規定にもかかわらず,民法93条ただし書きの類推により,なお,無効を主張できると考えるべきであろう。

有力な学説(四宮和夫『民法総則』〔第4版〕(1986)178頁 )も,「相手方が悪意である場合には,95条但書は適用すべきでない(学説判例)」としている。判決例としては,古いところでは,東京控訴院大7・3・13新聞1403号3頁,東京控訴院大8・6・16新聞1597号17頁が,表意者に重過失がある場合でも,相手方が悪意の場合には,表意者が錯誤による無効を主張することを認めている。さらに,最近においても,預金契約において銀行の錯誤を顧客が知ってこれを利用した場合には,その錯誤が動機の錯誤であり,銀行に重大な過失があったとしても,預金契約は無効であるとした判決例(大阪高判平12・10・3判タ1069号153頁(山之内紀之「判批」判タ1096号24頁))がある。

民法95条ただし書きの場合に,民法93条ただし書きを類推できるという理論は,「重過失≒悪意」という図式化を中間項に挟むことで実現した。このことを通じて,民法93条,94条等を指導する原理としての「権利外観法理」は,民法93条,94条には妥当するが,民法95条には妥当しないという漠然として考え方に風穴が開けられたことになる。

権利外観法理

真実に反する外観を作出した者は,その外観を信頼してある行為をなした者に対し外観に基づく責任を負うべきであるという法理。意思表示の表示主義に関する規定(典型例としては,民法93条,94条2項,96条3項),表見代理の規定(民法109条,110条,112条),善意取得(民法192条)などがある)。そして,その要件としては,外観作出者にはそれについての帰責事由があり,外観を信頼した者は善意かつ無過失であることが要求される(金子宏,新堂幸司,平井宜雄編『法律学小辞典』〔第4版〕有斐閣(2004)参照)。

この考え方をさらに徹底すると,権利外観法理は,意思の不存在(民法93条~95条)の場合だけでなく,瑕疵ある意思表示(民法96条)の詐欺の場合を含めて,意思表示一般に適用できる法理であることを論証することができると思われる。

このことを本問との関係で表にまとめたのが以下の表である。

| 条文 | 本人 | 相手方・第三者 | 効果 | 摘要・問題点 | ||

| 意思の不存在 (原則無効) |

民法93条 (心裡留保) |

本文 | 悪意 | 善意∧無過失 | 無効を主張できない | 権利外観法理の適用 |

| ただし書き | 悪意∨有過失 | 無効を主張できる | 冗談の場合でさえ無効を主張できる | |||

| 民法94条 (虚偽表示) |

1項 | 悪意 | 悪意 | 無効を主張できる | ||

| 2項 | 善意 | 無効を主張できない | 権利外観法理の適用 | |||

| 民法95条 (要素の錯誤) |

本文 | 善意 | ?(法の欠缺) | 無効を主張できる | ||

| ただし書き | 善意・重過失 | ?(法の欠缺) | 無効を主張できない | 善意なのに無効を主張できない | ||

| (条文に追加すべき) 表意者が重過失 の場合 → 民法93条の類推 |

重過失≒悪意 悪意の錯誤→ (概念矛盾)→ 民法93条の類推 |

善意∧無過失 | 無効を主張できない | 権利外観法理の適用 | ||

| 悪意∨有過失 | 無効を主張できる | 悪意でさえ無効を主張できる→ 重過失の場合なら無効を主張できる |

||||

表2の見方(表を見ながら発見を繰り返していくプロセスの説明)

- 民法93条と94条とに基づく「意思の不存在」の場合の原則と例外の発見

- 意思の不存在の場合,民法の立法者は,意思表示は原則として無効となると考えていた(広中俊雄編著『民法修正案(前三編)の理由書』有斐閣(1987)81-82頁)。民法93条ただし書き,民法94条1項は,そのことを明らかにしている。この原則の例外は,取引の安全の考慮(権利外観法理)である。民法93条本文,民法94条2項がそのことを明らかにしている。

- 「意思の不存在」の場合の効果(無効を主張できるかどうか)を変化させている要因の発見

- 民法93条と94条との共通点は,相手方(第三者)が善意か悪意か(善意・無過失か悪意又は有過失か)で無効を主張できるかどうかが変化するという点である。

- これに反して,民法95条の場合には,相手方の態様(善意か悪意か等)が全く無視されている。

- 重過失による錯誤の場合の整合的な処理の発見

- 民法95条のただし書きの場合,重過失≒悪意という媒介項を介することによって,錯誤の場合にも,民法93条ただし書きが類推でき,相手方の態様によってその効果が変化するという「意思の不存在」の場合の効果に関する統一性がもたらされる。

- 相手方の態様を考慮していない民法95条の欠陥を補正できる(類推を用いた高度な解釈論の完成)

先に述べたように,要件事実論は,様々な問題を抱えてはいる。しかし,実体法の議論が原告・被告に中立的に構成されているのに対して,それを民事訴訟法の攻撃防御の構造に即して再構成しようとしている点に,要件事実論の効用があることは明らかである。

要件事実論のよいところを吸収しようとするならば,事案の整理を原告に有利な事実と不利な事実,有利な理論,不利な理論に分解し,原告の立場に立って,徹底した有利な理論を展開する。その後,立場を被告に変え,徹底的に被告に有利な理論を展開することを試みるべきである。そして,最後に,両者の立論を比較検討し,議論を通じて,妥当な結論を導くべきである。その方法の概略を,設例に即して概観しておくことにしよう。

1) 錯誤による意思表示→通常なら無効である。

2) 確かに,表意者に重過失がある。しかし,表意者は,意思表示の取消を試みたがT証券取引所のシステムの欠陥によって取り消し不能になったのであり,取消が可能な時点から,重過失は治癒されている。

3) 相手方は,悪意または有過失であり,取引保護に値しない。

1) 表意者に錯誤があるが,それは,表意者の重過失に基づくものであり,保護に値しない。

2) 相手方は,証券取引にとって非常に重要な外観信頼と迅速性の原理に基づいて行動しており,取引安全の観点から保護されるべきである。

以上の検討を踏まえて,本問に関する法的な結論を以下のように述べることができよう。それは,権利外観法理に基づく結論と同じであり,解釈論としては,重過失による錯誤の場合に,民法93条ただし書きの類推を通じて,その結論を実現するものである。

M証券の誤発注の意思表示は,重過失に基づく要素の錯誤である。そして,「重過失」による錯誤が,「悪意」による錯誤,すなわち,心裡留保に類似したものであることから,それが無効となるかどうかは,民法93条ただし書きを類推し,相手方がM証券の錯誤につき善意・無過失であったかどうか,反対から言えば,相手方がM証券の錯誤につき悪意又は有過失であったかどうかによって決まることになる。すなわち,相手方が善意・無過失であれば,M証券は意思表示の無効を主張できず,反対に,相手方が悪意又は有過失の場合には,M証券は,意思表示の無効を主張できる。

この考え方に基づいて,問題2の別解を展開することができる。

|

【問題2】の解答例(別解) |

このように考えると,設問で提起した以下の問題(特に,税法上の問題)もすべて解決できることになる。

株の取引で得た利益は,会社全体の利益に算入して法人税を支払わなければならない。いったん利益が確定した今回のケースでは,その後に利益分を返還しても利益自体がなかったことにはならず,法人税は免除されない。それでも利益を返還すれば,税金の分だけ持ち出しになり,損失が発生する。M証券も利益返還を受ければ,「受贈益」として法人税を払う必要がある。返還に伴う負担を双方が免れるには「誤発注による8日の取引自体を無効にするくらいしかない」(財務省)と言われ,現実味の薄い選択肢になっているという。

最後に考えなければならない問題は,結果の妥当性である。今回の問題は,その裏に,T証券取引所のシステムの欠陥が潜んでいた。その問題を解決することが根本的な問題解決につながるといえよう。そうだとすると,一方当事者のみが勝つという解決は,必ずしも,問題の最適解とは限らないということになる。紛争当事者双方が満足できる解決(交渉による解決)としては,例えば,錯誤無効の法理を用いて,不当利得の返還を受けた後,今回の事件の遠因となった東証のシステムの改善のための資金として,その金額の一部を寄付するという方法が考えられる。そのような解決を相手方が同意しない場合にも実現する切り札として,M証券が錯誤無効を主張できるという解決策の有用性が位置づけられるべきであろう。

上記の事案の解決案を作成するプロセスを通じて,錯誤に関しても,心裡留保の場合と同様,権利外観法理の適用を考慮することが必要であることが明らかとなった。そのようなプロセスから得た成果を,今度は,条文の形で表現することによって,民法のルールをより深く理解することができる。さらには,事案の解決を通じて得られた成果を条文の形にまとめる際に,要件事実論の考え方を取り入れて考えると,要件事実論の意味と問題点も一目瞭然となる。

事案の解決を通じて,民法95条においては,相手方の態様が無視されていることが明らかとなり,民法95条においても,民法93条ただし書きのように,相手方の態様によって結論が左右されるべきであるという,権利外観法理の考え方が補充されることになる。その結果は,以下のような条文の形で表現し直すことができる。

第95条の改正案(錯誤において相手方の態様を考慮した補充案)

①意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。

②前項の場合において,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 ただし,相手方が表意者が錯誤に陥っていたことを知り,または,知ることができた場合はこの限りでない(民法93条ただし書きの類推)。

1.民法の体系は,一般法と特別法との絶妙な組み合わせとして表現されている。その有機的な関連を理解すれば,民法のすべてを短時間で理解することができる。

民法の体系は,一般法と特別法の組み合わせとして表現されている。個々の条文(特別法)は,すべて,上位の一般法を具体化したものである。逆に,上位の一般法は,下位の特別法を抽象化した共通ルールである。したがって,一般法に対して,ある観点をプラスすることによって,その特別法である条文自体を作り上げることができる。また,逆に,それらの個々の条文の共通項をくくりだすことを通じて抽象化すれば,上位の一般法を作り出すことができる。

2.民法の体系を理解するには,一般法から具体的な条文を自分の力で導きなおしてみるとよい。反対に,一般法の具体化例を列挙できるとよい。

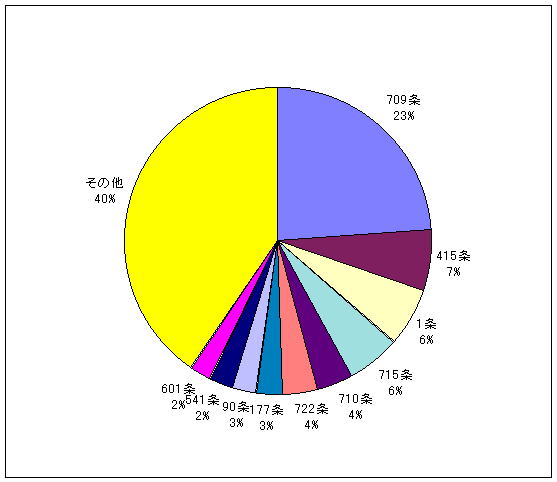

圧倒的に数の少ない一般法(一般原則)を理解し,具体的な状況に必要な情報を付け加えるだけで,特別法を自分自身で作り上げることができる。したがって,この訓練をつめば,適用頻度ランキング20位以内に位置する一般法を使って,民法の個別条文すべてを,自分自身の力で作り直すことができる。つまり,わずか20の条文の考え方をしっかり理解すれば,1098条に及ぶ民法の条文をすべて覚える必要はなくなる。このことを通じて,今まで4年を費やしてやっと理解できた民法を1年という短い期間で民法をマスターすることが可能となる。

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図2:民法の条文の適用頻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

個別条文をすべて理解するには至っていない,初期の学習段階においてさえ,もしも,重要な一般法(適用頻度20位以内の一般法)を先に理解しているのであれば,事案を見てから,それに適合した個別条文を,一般法に照らし合わせながら,頭の中で再合成することができる。そのような訓練をしていくと,条文を知らないのに,正しい結論を導くことができる,すなわち,合格答案を作成するという離れ業を演じることも,決して困難ではない。

3.判例を読むときは,時系列に即して,原告,被告の主張,裁判所の判断,争点をまとめた表を作成する。それが完成したら,登場人物に着目して,登場人物間の法律関係を図示する。この作業を通じて,判決の事実を的確に要約することができる。

事実関係が明らかになったら,判決の法理を事実関係と照らし合わせながら,理解する。理解ができたら,判決の法理を,条文の形で表現しなおしてみる。そして,それが,民法の条文のどこを追加,変更,消滅させているのかを確定する。

このようにして,抽象的な一般法から個別法を導くコツを掴み,反対に,具体的な判例の検討を通じて,事案への個別法,一般法の適用のメカニズムを理解する。さらには,個別的な事案に適用された法理を具体的な条文の形に抽象化するというコツを掴むことができたならば,民法を完全にマスターするための王道が開かれたと実感することができよう。

ある事情を「知らないこと」を「善意」といい,「知っていること」を「悪意」という。道徳的な意味での善悪を意味するのではない。

表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しないことを表意者自身が知らないことを錯誤という。「意思の不存在」(民法101条でこの用語が使われている)の一類型として説明される。「意思の不存在」を表意者自身が「知らない」点が,「意思の不存在」に表意者自身が気づいている「心裡留保」,「虚偽表示」の場合と決定的に異なる。→要件・効果については教科書を参照のこと。

表示上の効果意思に対応した内心的意思が欠けており,かつ,表意者がそのことを知っていること。→要件・効果については教科書を参照のこと。

民法上,相手方と通じて真意でないことを知りながらする意思表示をいう。通謀虚偽表示ともいい,仮装行為の一種である。→要件・効果については教科書を参照のこと。

例えば,売買契約が履行された後になって,錯誤によって無効(民法95条)とされた場合などのように,法律上の原因がないのに,何らかの理由で,他人の財産や労務によって利益を受け,そのため他人に損失を及ぼすこと。このような利得は,衡平の観点から,損失者に返還されなければならない(民法703条,704条)。不当利得は他人の損失において得られた利得を吐き出させることを目的としている点で,違法な行為によって生じた損失をてん補することを目的とする不法行為(民法709~724条)と区別される。

実体法に規定された法律効果の発生要件(構成要件)に該当する具体的事実をいう。要件事実の理解・把握は,主張責任及び証明責任の分配を考える前提として重要であり,司法研修所の司法修習生の教育において重視されている。

民事訴訟において,当事者が,相手方の事実に関する主張を不真実であるとして否定すること。被告のする否認も防御方法の一種であり,抗弁と共通性をもつが,相手方が証明責任を負う事実を否定するにとどまる点で,抗弁と区別される。

民事訴訟において,原告の請求を排斥するため,被告が原告の権利主張・事実主張を単に否定・否認するのではなく,自らが証明責任を負う事実による別個の事項を主張すること。防御方法のひとつ。

民事訴訟上,被告の提出する実体上の抗弁に対して,原告がそれによる法律効果の発生を妨げあるいはその消滅をもたらす事実を主張すること。再抗弁事実の証明責任は原告にある。