名古屋大学法学部教授 加賀山 茂

民法719条1項前段は、「数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス」と規定し、同条同項後段は、「共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ」と規定している。さらに同条2項は、「教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス」としている。

本条が「共同」不法行為者に「連帯」責任を課すことによって被害者の保護をはかる規定であることについては争いがない。しかし、本条の立法の範とされたドイツ民法の規定は、立法手続上の過誤によって「客観的関連共同」に基づく共同不法行為という重要な類型が脱落したものであることが明らかにされ、その類型を解釈上どのように補うべきかについて学説に混迷が生じている。

具体的には、共同不法行為の要件に関して、(1)主観的関連共同が必要とされるのか、それとも客観的関連共同で足るのか、(2)「因果関係」についても、各共同不法行為者と損害との間に因果関係があることが必要なのか、共同行為と損害との間に因果関係があることで足りるのかについて争いがあり、さらに、共同不法行為の効果についても、(3)「連帯」が意味するところのものは、連帯債務なのか、不真正連帯債務なのかが激しく争われている。

この点について、共同不法行為に関して根本的な問題提起をおこなった浜上説は、民法719条1項につき立法上の過誤によって脱落した部分を解釈によって補い、「数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス」「違法且ツ有責ナル行為カ偶然ニ競合シテ同一損害ヲ生シタルトキ及ヒ」「共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ」と解すべきことを提言し、部分的因果関係と相互保証理論に基づいて共同不法行為の要件・効果を整合的に再構成している。本稿は、この浜上説に基づいて、上記の3つの論点についてわかりやすく解説しようとするものである。

共同不法行為が成立するためには、因果関係の要件は別として、加害者各自はそれぞれ独立して不法行為の要件(故意または過失、違法性、責任能力)を備えなければならないとされてきた(この点については争いがない)。そして、因果関係については、従来は、加害者各自の行為と被害者の受けた損害との間に因果関係がなければならないとされてきた。

しかし、共同不法行為が成立するためには、加害者各自について故意または過失、違法性の要件のみならず、各人について損害との因果関係が存在することが必要であるということになると、民法719条を適用するまでもなく、各人は民法709条によって全員が全損害について責任を負うことになり、民法719条の存在価値はなくなってしまう。

そこで、最近の通説は、共同行為と損害発生の間に因果関係が存在すれば、各人と損害発生との間には因果関係が存在することは必要ではないと解するに至っている。

判決例の中には、最近の通説の考えに従って、以下のように、不法行為の要件のうち因果関係については、各人の行為と損害発生の間の因果関係が存在する必要はなく、共同行為と損害発生との間の因果関係があればそれで十分であるとするものが出現している。

「一般に、共同不法行為が成立するためには、各人の行為がそれぞれ独立して不法行為の要件(故意・過失、権利侵害(違法性)、損害の発生、因果関係、責任能力)を備えていること及び行為者の間に客観的な関連共同性が存在することが必要である。しかし、右要件のうち、各人の行為と結果発生との因果関係については、共同行為と結果発生との因果関係の存在をもって足りると考えるべきである。けだし、各人の行為と結果発生との間の個別的因果関係の存在を必要とするときは、その立証がなされた場合は各人は当然に民法709条による責任を負うことになり、行為の関連共同性という要件を附加するところの共同不法行為の規定は無用のものとなるからである。」

これによって、共同不法行為における因果関係の問題は解決され、あとは、共同行為を認定する基準、すなわち、関連共同性の問題のみが残されているかのように見えるかもしれない。

しかし、問題はそれほど単純ではない。後に述べるように関連共同性について、客観説をとるにせよ、主観説をとるにせよ、求償を含めた紛争の一体的な解決を目指すには、各人が損害発生にいかなる寄与をしたかについて考慮することが必要となり、結局は、各人と損害発生との間の部分的な因果関係(寄与割合)について議論せざるを得なくなってしまうからである。なぜなら、各人の行為を離れて「共同行為」という独立の行為が存在するわけではないからである。

さらに厳密にいえば、共同行為と損害との因果関係さえあれば足りるという論理は、実は、各人と損害との間の因果関係が部分的にはある(各人が損害発生に部分的に寄与している)ということをいっているに他ならず、各人と損害発生との因果関係が不要となるわけではない。

このように考えると、共同不法行為に関する因果関係論は、各加害者と損害との間に個別の因果関係を必要とする時代から、各加害者の個人の因果関係は問題とせず各加害者が関連する共同行為と損害との間の因果関係を問題にした時代を経て、求償をにらんで各加害者の部分的因果関係(全体の因果関係に対する寄与割合)を議論する時代に入ったとみることができよう。

最近の西淀川公害訴訟、川崎訴訟、倉敷訴訟等の大気汚染公害訴訟において、それぞれの判決が各加害者の寄与度について言及しているのも、それなくして紛争の最終的な解決はありえないからに他ならない。

部分的因果関係があれば共同不法行為が成立するということになると、「風が吹くと桶屋が儲かる」のような遠因、微少要因でも因果関係があることになって行為者に酷になりはしないかとの危惧が生じるかもしれないが、共同不法行為が成立するためには各行為者に故意または過失が必要なのであり、予見の範囲を超えるような損害については各行為者は責任を負うことはないのであるから、それは杞憂に過ぎないといえよう。

共同不法行為の因果関係は、従来の通説によれば、条件説(「あれなければこれなし(sine qua non)」)によって判断されると解されてきた。

そこで、一応、各行為がなかったとしたら結果が生じたかどうかを基準とする条件説に従って、共同不法行為を類型化すると以下の5類型に整理できる。

各類型の特徴を具体的に明らかにするため、例えば、A、B、Cが、以下の表に示した量の毒物(致死量10㎎)を排出し、ある人がそれを摂取したために死亡し、6,000万円の損害が発生したと仮定することにしよう。A、B、Cが故意に共同して毒物を排出したか、たまたま偶然に毒物を排出したかは問題ではない。

この場合に、加害者各自の固有の責任(求償の結果を含めた最終責任、すなわち、負担部分)は、加害者の毒物の排出量の数値の組み合わせに従って表 1のように異なる。

第1の類型は、各加害者単独では結果が生じないし、一人が抜けても結果が生じないが、全員の行為が結合することによってはじめて結果が発生する場合であり、必要的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第2の類型は、各加害者単独では結果が生じない点は第1類型と同様であるが、一人が抜けても結果が生じる場合であり、集合的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第3の類型は、各加害者のいずれの行為によっても同一の結果が生じる可能性があるが、実際には、全員の行為によって一つの結果のみが生じた場合であり、累積的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第4の類型は、加害者と思われるグループのうちの一人が一人で結果を発生させたことは明らかであるが、誰が加害者であるのか不明の場合であり、択一的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第5の類型は、加害者単独では結果が生じないが、一人が抜けても結果が発生し、その一人の寄与割合が他の加害者に比べて低い場合である。一人が抜けても結果が生じるその者を幇助者、他の加害者を共犯者または教唆者に見立てて、この類型を教唆・幇助的共同不法行為と呼ぶことができる。

表 1 共同不法行為の類型と各行為者の負担部分

|

共同不法行為の類型 |

各人の排出量 (致死量=10㎎) |

排出量の合計 |

全損害を6,000万円としたときの 各人の固有の損害賠償額 (負担部分) |

||||

|

A |

B |

C |

A |

B |

C |

||

| 1.必要的共同 | 4㎎ | 4㎎ | 4㎎ | 12㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 2.集合的共同 | 5㎎ | 5㎎ | 5㎎ | 15㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 3.累積的共同 | 10㎎ | 10㎎ | 10㎎ | 30㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

|

10㎎ | 0㎎? | 0㎎? | 10㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 0㎎? | 10㎎ | 0㎎? | |||||

| 0㎎? | 0㎎? | 10㎎ | |||||

| 5.教唆・幇助的共同 | 5㎎ | 5㎎ | 2㎎ | 12㎎ | 2,500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 |

第1類型としての必要的共同不法行為の場合、事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)によると、加害者の一人でも抜けると結果が発生しないため、各加害者は結果に対して因果関係を有することになって問題はないように思われる。しかし、条件説の場合、因果関係はあるかないかであり、一人の加害者が結果のすべてについて因果関係を有するということになると民法709条の単独不法行為が成立することになってしまう。

しかし、このような結果は、一人では結果が生じないというこの第1類型の出発点と矛盾する。結局、この類型においては、条件説は正しく機能していないことになる。

第2類型としての集合的因果関係の場合には、一人が抜けても結果が生じるため、事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)によると、一人一人は結果に対して因果関係を持たないことになってしまう。しかし、このことは二人の行為が合わさると結果が生じるというこの第2類型の出発点と矛盾する。結局、この類型においても、条件説は正しく機能していないことになる。

第3類型としての累積的因果関係の場合には、一人が抜けても結果が生じるため、事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)によると、一人一人は結果に対して因果関係を持たないことになってしまう。しかし、このことは、一人でも結果を生じさせることができるというこの第3類型の出発点と明らかに矛盾する。この類型の場合に条件説が機能しないことは、ほとんどすべての学説が認めている。

この場合も、現実には、各人が排出した30㎎の毒物のうち、被害者の摂取した毒物が致死量が10㎎に達したときに結果が発生しているのであり、その10㎎は各人の排出した10㎎が混合していると考えるべきである(残りの20㎎は、被害者がすでに最初の10㎎ですでに死亡しているのであるから被害者の死亡に対して因果関係を有しない)。したがって、この類型もこれまでの類型と同様、各人の行為から一つの結果が生じた場合なのであり、各行為者は結果に対して部分的にしか寄与しておらず、その範囲でしか因果関係を有していない(部分的な因果関係のみを有する)。

第4類型としての択一的共同不法行為の場合には、結果に関与した各人のうち、ただ一人の者が結果と因果関係を有していることは明らかであるが、そのうちの誰が加害者であるのか不明の場合である。

この類型においては、真の加害者は一人しかいないのであるから、因果関係を有するのは三人のうち一人だけである。事実が不明のため、事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)はそもそも利用できないと思われるが、無理に利用してみると、一人が抜けると損害は発生しない可能性が大きいため、一人一人が損害に対して因果関係を有することになってしまい、真の加害者はただ一人という出発点に矛盾する。したがって、この類型においても条件説は全く機能しない。

この類型の場合、真の加害者は一人だけなのであるから、本来は共同不法行為ではなく、民法709条によって真実の加害者のみが責任を負うべきである。しかし、それでは、被害者保護が実現できないところから、民法719条1項後段が、特に、関与者全員につき累積的共同不法行為者であるとの法律上の推定を行ったものと解すべきである。

この類型の特殊性は、本来、共同不法行為ではなく単独不法行為について、被害者救済のために、複数関与者のうち真の加害者が誰であるか不明の場合に、累積的共同不法行為であるとの法律上の推定を行っているに過ぎないことから、関与者は真の加害者を証明することによって完全に免責されるという点にある。

他の類型の場合には、各加害者は部分的に結果に関与しており、免責されることはあり得ないが、この類型の場合は、真の加害者が証明されることによって適用条文が民法719条1項後段から民法709条へと切り替わるため、他の関与者は免責されるのである。

第5類型としての教唆・幇助的共同不法行為は、ある者(幇助者に相当)の結果に対する寄与割合が他の関与者に比較して低く、この者が抜けても結果は発生するが(幇助者は結果に対して因果関係を有しないと解されている)、他の者(正犯または教唆犯に相当)が一人でも抜けると結果は発生しない(正犯または教唆犯に該当する者のみが結果に対して因果関係を有する)というものである。幇助者に結果との間の因果関係を全く認めない点で、この類型においても条件説は正しく機能していない。

本来の教唆者、幇助者は、行為に加担するだけで実行行為は行わないが、実行行為を行う場合であっても、上記のように、ある者の実行行為が他の行為者と比較して寄与割合が低く、その者が抜けても結果が発生し、他の者が抜けると結果が生じない場合には、その者を幇助者と同等に扱うことができる。また、教唆者の場合には、その者が抜けると結果が生じないのであるから、厳密には事故との間に必要的因果関係が発生している。

この類型において、幇助者、教唆者が実行行為に加わらない場合には、その寄与割合の認定は困難であるが、実行行為に与えた影響力の強さを考慮して判断するほかないと思われる。上記の表では、一例として、教唆者(B)は正犯(A)と同一の寄与割合、幇助者(C)は正犯・教唆者の10分の4の寄与割合として計算している。

最初の3つ、および、最後の類型(必要的共同不法行為、集合的共同不法行為、累積的共同不法行為、教唆・幇助的共同不法行為)においては、いずれの場合にも、現実には各行為者は結果に対して部分的にしか寄与しておらず、その範囲でしか因果関係を有していない(部分的な因果関係のみを有する)。

これに対して、択一的共同不法行為の場合には、関与者の中の一人だけが結果に対して因果関係を有しており、他の者は結果に対して全く因果関係を有していない。しかし、被害者を救済するため、この場合には、すべての者が結果に対して因果関係を有していること、すなわち、関与者全員による累積的共同不法行為であることが法律上推定されているのである。

最後の類型の場合には、現実には各行為者は結果に対して部分的にしか寄与しておらず、その範囲でしか因果関係を有していない(部分的な因果関係のみを有する)点で、最初の3つの類型と同様である。ただし、共同正犯に当たる者、教唆者、幇助者はそれぞれ結果に対する因果関係の割合が異なりうる点に特色がある。

共同不法行為の場合には、共同不法行為者は原則として一つの結果について部分的な因果関係を持っており、例外的である択一的共同不法行為に関しては、部分的な因果関係が法律上推定されることはすでに述べた。

つまり、民法719条の共同不法行為においては、各行為者は発生した一つの結果について常に部分的な因果関係を有している。そして、この部分的な因果関係に基づいて固有の損害賠償責任(負担部分)を負うと同時に、被害者保護のために、他の行為者が負う固有の損害賠償責任を担保する責任(相互保証責任)を負わざるをえないのである。

各行為者が一つの結果に対して部分的因果関係を有していること、各行為者は自らの部分的因果関係について固有の債務を負うと同時に他の行為者の債務を相互に保証する責任を負わされていることが、民法719条の共同不法行為の本質である。

この部分的因果関係の理論によれば、民法719条の共同不法行為の要件は、各行為者が故意・過失、違法性、責任能力のほか、一つの結果につき部分的因果関係を有していることをもって足りることになる。つまり、それ以外に、関連共同という要件について検討することを要しない。

なぜなら、民法719条にいう「共同ノ不法行為」とは、各人の不法行為を離れて独立に存在するものではなく、各人の不法行為が一つの結果を生み出したこと、すなわち、各人の部分的因果関係が競合して一つの結果が生み出されたことを述べているに過ぎないからである。それ以外に特別の要件として「関連共同性」なる概念を持ち出す必要はない。

もちろん、関連共同性という中間概念を利用することは可能ではあるが、その場合においても、求償の関係では、各行為者の関連共同の中に占める割合を考慮することが必要であり、そうだとすると、結局、一つの結果について直接に部分的因果関係を考慮するのと同じことになり、屋上屋を架する意味があるとは考えられない。

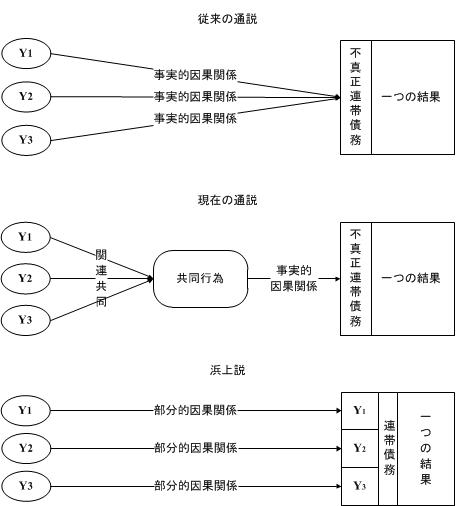

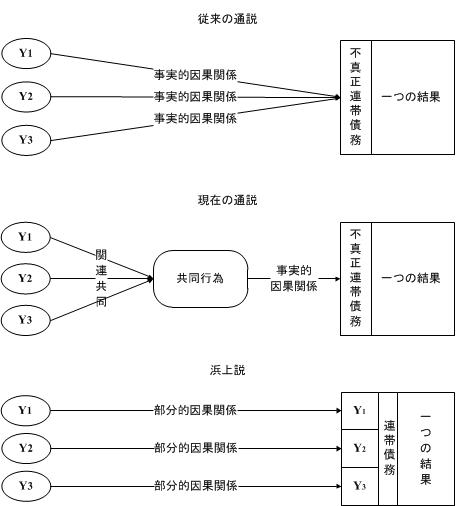

現在の通説は、因果関係における「あれなければこれなし」という条件説の亡霊にとらわれて、共同不法行為の場合、共同行為と結果との間には事実的な因果関係があるが、各人の行為と結果との間には因果関係が存在する必要はないと考え、また、各人と結果との間には因果関係がない場合もあり得ると考えている(図 1参照)。

そして、因果関係がないにもかかわらず、各人が全損害の賠償をしなければならない理由は、各人が「共同の不法行為」に関連共同したからであると考え、「関連共同性」こそが自己の行為と因果関係にない結果について賠償責任を認める理由であり、民法709条と民法719条とを隔てる根本的な問題であると考えている。

特に、関連共同性に必ずしも行為者の主観的な意思を必要としないとする客観関連共同説においては、関連共同とは「連帯して賠償義務を負わせるのが妥当だと思われる程度の社会的に見て一体性を有する行為」であるとしている。そして、連帯責任を負わせるという効果を先に決めないと各行為者間に関連共同があるかどうかという要件が決まらないという結果に陥っている。

法律効果から反対に法律要件を導くという手法は最近ではよく用いられており、それ自体が誤りとはいえない。しかし、法律効果を決めてから法律要件を決めるというのは、結果の妥当性をチェックするには有効な手法であるとしても、要件を定義する場合には決して褒められた手法ではない。筆者の乏しい経験によれば、このような手法が定義に用いられたときは、ほとんどの場合が要件構成がうまくいかないのをごまかすために用いられることが多いように思われる。

また、関連共同性を行為者の「意思」に求め、各自が他人の行為を利用し、他方、自己の行為が他人に利用されるのを認容する意思を持つ場合に限定されるとする説は、多数の関与者の違法行為が偶然に競合する場合でも、関与者全体に連帯責任を負わせている最近の判例を含めて判例の一貫した傾向にも反するものであり、公害等の現代型の共同不法行為の解決に適さない点で賛成することができない。

民法719条1項前段の共同不法行為の要件は、各行為者が故意・過失、違法性、責任能力のほか、一つの結果につき部分的因果関係を有していることをもって足りる。それ以外に、関連共同という要件について検討することを要しないと解すべきである。

民法719条1項後段の共同不法行為の典型例は、Y1とY2とが偶然に過失でXに発砲して失明させた。Y1かY2かいずれかの一発の銃弾のみがXに命中しているが、Y1とY2が使用した銃弾が同種類のためY1とY2のいずれの銃弾が命中したのか不明という場合である。

このような民法719条1項後段の共同不法行為の場合は、関与者のうち誰が真の加害者かわからない場合であるため、関与者の関連共同が問題となる。むしろ、関連共同性を明らかにすることによってはじめて関与者の範囲を確定することができると考えられるかもしれない。

しかし、実際には真の加害者は一人だけであるので、真の意味での関連共同性は存在しない。真の加害者が不明であるため、「真の加害者である可能性のある違法行為者」を共同不法行為者として訴えることが許されているに過ぎない。ここでは、どのような要件を備えた者を関与者として訴えることができるかという問題、すなわち、あるグループの者の中の一人が一つの結果を起こしていることが確実であるが、その中の誰が結果を引き起こしたが不明であるという択一的な因果関係の証明が問題となっているのであって、決して共同不法行為者の関連共同性の問題ではないことに留意しなければならない。

民法719条1項の前段の共同不法行為と後段の共同不法行為とは、その効果において異なることはすでに述べた。すなわち、民法719条1項前段の共同不法行為においては、共同不法行為者は結果について部分的な因果関係を有しており、加害者の免責はあり得ない。これに対して、同条同項後段の共同不法行為の場合には、関与者のうちの一人だけが加害行為を行っており、他の関与者は結果に対して因果関係を持たない。

民法719条1項後段は、本来なら真の加害者のみが単独の不法行為責任を負うべきところを、誰が真の加害者かが不明であるため、被害者を保護する要請に従って、関与者全員に連帯責任を認めたものである。したがって、民法719条1項後段の場合には、真の加害者が判明した場合には、その者だけが加害者であり、他の関与者は全員が免責される。その理由は、この場合の適用条文は、民法719条ではなく、民法709条だからである。

このように、効果が異なるものに関して分類を行う場合には、その効果に即して分類することが望ましい。民法719条1項前段は免責を認めない類型であり、後段は免責を認める類型であるとするならば、必要的競合共同不法行為、集合的競合共同不法行為、累積的競合共同不法行為は、前段に該当する不法行為として分類すべきであろう。

民法719条の共同不法行為の効果に関しては、連帯責任が連帯債務なのか、不真正連帯債務なのかをめぐって論争が続いている。

民法の条文が連帯責任としているにもかかわらず、多数の学説がこれを不真正連帯債務としてきたのは、ドイツの連帯債務が更改や免除等の一債務者に生じた事由が債務全体に影響を及ぼさないのに対して、わが国の連帯債務は、更改、免除について絶対的な効力が及ぶことが規定されており、被害者保護にとって有効でないという理由に基づいている。

しかし、最近の研究によると、ドイツにおいても、連帯債務に関して判例学説は、更改と免除について絶対的効力を認めるようになってきており、一債務者に生じた事由が絶対的効力を及ぼすかどうかについては、ドイツ法と日本法でほとんど差異が認められなくなっている。そして、民法719条に関して連帯債務の規定を適用しても何ら不都合が生じないことが明らかにされてきている。つまり、わが国の連帯債務はドイツの連帯債務と異なり、絶対的効力の及ぶ範囲が広すぎて被害者保護にとって有効ではないという理由は、もはや成り立たないのである。

従来、不真正連帯債務説をとっていた学者の中にも、共同不法行為の効果を不真正連帯債務として一律に扱うことには反対するものもあり、そもそも、不真正連帯債務という内容のない概念にとらわれて、後に詳しく述べる連帯債務の本質(本来の債務と他人の債務の保証の結合)を見失うべきではないであろう。

連帯債務を固有の債務と相互保証の組み合わせと見る相互保証理論は、部分的因果関係の理論と相まって、共同不法行為の本質に適した効果を与えているものとして再評価すべきである。

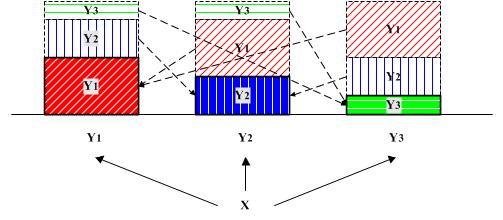

図 2 相互保証理論に基づく連帯債務の構造

連帯債務は、債権者が各債務者に対して給付の全部を請求する権利を有するが、1人の債務者が弁済をするとその範囲において全債務者の債務を消滅させる多数債務者の関係であり、契約によると法律の規定によるとを問わない。

例えば、Y1、Y2、Y3がそれぞれ300万円、200万円、100万円をXから借りて、合計600万円についてXに対して連帯して債務を負担すると合意したとしよう。この場合、Xは、Y1、Y2、Y3それぞれに対して600万円の弁済を請求できる。

相互保証理論によれば、Y1がXの請求に応じて600万円を支払う場合、その600万円には、自分の固有の債務(負担部分)としての300万円、Y2の債務の代位弁済としての200万円、Y3の債務の代位弁済としての100万円が含まれている。したがって、Y1がXに対して600万円全額を支払うと、Y2、Y3は全額について債務を免れるが、Y1は、Y2に対して200万円、Y3に対して100万円を求償することができる。Y1がY2、Y3に対して求償できるのは、本来自分の債務でないものを支払ったからである。

相互保証理論は、このように、連帯債務の性質を分割債務(負担部分)と保証部分(連帯保証部分)との組み合わせとして理解し、連帯債務の対外的関係と内部関係という連帯債務に関するすべての事象を、分割債務の性質(負担部分平等の原則)と保証債務の性質(付従性、随伴性)によって矛盾なく説明することのできる理論である。

これに対して、従来の連帯債務の理論によると、そもそも、債務が複数あるにもかかわらず、債務者の一人が全額を弁済すると、なぜ他の債務者がすべての債務を免れるのか十分な説明をすることができないが、相互保証理論によれば、負担部分と保証部分の弁済として、求償関係を含めてすべてを理路整然と説明することができる。

また、連帯債務の絶対効、例えば、免除の絶対効は、従来の説によれば、必然的なものではなく、本来は、1人の債務者に対して免除をしても他の債務者には影響がないのだが、債権者が他の債務者から全額の弁済を受けると、他の債務者が免除された債務者に求償を行い、結局、免除されたことにならないため、その額を債権者から取り返す必要が生じる(回り求償)。そこで、このような回り求償を未然に回避するために、法律が特別に規定したのが免除の絶対効の規定であると理解している。

しかし、相互保証理論によると、免除の絶対効は、法律の規定を待たずに必然的なものとして説明することができる。なぜなら、債権者が債務者の1人に対して全額免除を行った場合、その免除は負担部分と連帯部分の免除が含まれる。そして、負担部分の免除による固有の債務の消滅は、保証の付従性の原理に従い、それを保証していた他の債務者の保証部分の消滅をもたらす。これが免除の絶対効の理由であり、法律の規定によってはじめて生じるものではなく、連帯債務の本質から生じる当然の結果なのである。

このように考えると、連帯債務における免除の絶対効は、法律の規定によって生じる連帯債務である、いわゆる不真正連帯債務にも当然に妥当することになる。

共同不法行為の場合、従来の学説は、共同行為者が負担するのは損害賠償額の全額であり、負担部分はないと考えていたようである。しかし、共同不法行為の場合にも共同不法行為者間の求償が認められるようになると、共同不法行為においても各自は負担部分を有していることが理解されるようになり、負担部分を超える部分は保証部分であるとの理解が進み始めている。

部分的因果関係の理論においては、各共同行為者は共同不法行為の結果である一つの損害について部分的な因果関係を有しており、その部分的因果関係の割合に応じて、被害者に対して負担部分を負うと解する理論である。この理論によって、連帯債務の相互保証理論を通常の連帯債務ばかりでなく、共同不法行為における連帯債務にも応用できる基盤が築かれたのである。

部分的因果関係と相互保証理論とが結合することによって、共同不法行為における連帯債務は、以下のように統一的に説明されることになった。すなわち、各共同行為者は、被害者に対して自らの部分的因果関係に対応する負担部分を負うと同時に、それを超える部分については、被害者を救済するために、民法719条の規定によって他の共同行為者の負担部分を保証することを義務づけられているということになるのである。

不法行為法の混迷は、新しい学説の台頭によってではなく、従来の学説の消滅によって終止符が打たれるであろうとは、沢井教授の名言である。

筆者は、1993年の浜上説の完成により共同不法行為の基礎理論の混迷に終止符が打たれると期待していたのであるが、その後も、浜上説は、難解の故か、「孤立した考え方である」として「視野の外においておく」というような不当な扱いを受けている。

このような現状を目の当たりにして、(1)共同不法行為の類型論の完成、(2)共同不法行為における部分的因果関係論の完成、(3)相互保証理論による連帯債務論の完成という3本柱によって共同不法行為理論の体系化を完成させた浜上説をわかりやすく伝えることが必要であるとの思いから執筆したのが本稿である。その際、新しい説を主張して、結果的に、共同不法行為理論の混迷に拍車をかけることは賢明ではないとの判断に基づいて、筆者自身の見解を主張することは極力控えることにした。

浜上説は、共同不法行為のメカニズムを部分的因果関係と相互保証理論とによって整合的に説明する画期的な理論であり、部分的因果関係に基づく債務(負担部分)と他の加害者の債務を担保する部分(保証部分)との結合によって、各行為者の行為が連帯責任へと結びつけられていく過程を見事に説明している。

共同不法行為理論の混迷はまだまだ続くと思われるが、1972年にフランスの部分的因果関係の理論を発展させ、1993年にドイツの相互保証理論との結合によって共同不法行為理論を完成させた浜上説を無視して共同不法行為を論じることはできないと思われるのであり、たとえ、「孤立した考え方である」からといって「視野の外においておく」といった取り扱いは許されないと思われる。

平井宜雄「共同不法行為に関する一考察-因果関係概念を手ががりとして-」『民法学の現代的課題』岩波書店(1972年)

國井和郎「自動車交通事故における共同不法行為に関する一考察(一)~(五・完)-道路管理者と運転手の場合-」民商法雑誌71巻1号、71巻2号、71巻3号、71巻6号、72巻1号(1974~1975年)

淡路剛久「共同不法行為に関する諸問題」ジュリスト431号(1969年)

川井健『現代不法行為法研究』日本評論社(1978年)

沢井裕「不法行為法学の混迷と展望-違法性と過失-」法学セミナー296号(1979年)

前田達明『民法VI2(不法行為法)』青林書院(1980年)176頁以下。

前田達明『不法行為法理論の展開』成文堂(1984年)197頁以下。

淡路剛久「共同不法行為(連載・日本不法行為リステイトメント⑬)」ジュリスト898号(1987年)86頁以下

四宮和夫『不法行為(事務管理・不法利得・不法行為 中巻・下巻)』青林書院(1988年)

森島昭夫『不法講義法講義』有斐閣(1988年)

淡路剛久「共同不法行為-因果関係と関連共同性を中心に」石田喜久夫・西原道雄・高木多喜男先生還暦記念論文集『損害賠償法の課題と展望』[中巻]日本評論社(1990年)335頁以下。

渡邉知行「『加害者不明の共同不法行為』について(1)~(5・完)」名古屋大学法政論集140号144号145号148号151号(1992~1993年)

大塚直「共同不法行為論」法律時報66巻10号(1994年)

淡路剛久「共同不法行為における関連共同性について」法学教室183号(1995年)4頁