|

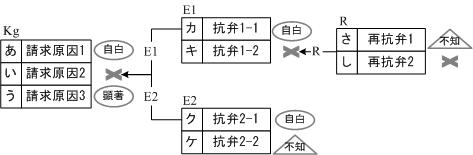

| Kg: Klagegrund�i���������j�CE: Einwendung�i�R�فj�CR: Replik�i�čR�فj D: Duplik�i�āX�R�فjT: Triplik�i�āX�X�R�فj�C�c ���F�����C�܂��́C�����Ȏ����C���F�s�m�C�~�F�۔F |

| ���}1�@���u���b�N�E�_�C�A�O�����̃��f�� |

�����w�@��w�@�ȑ�w�@���[�E���r���[��13���i2010�N12���j23�|49��

�|�v�������_�Ƃ������������@�w�Ƃ̐킢�|

�쐬�J�n�F2010�N4��29��

�����w�@��w�@�ȑ�w�@�����@����R�@��

�@�ȑ�w�@�ł́C�����Ԃ̑��𗬂�����ɍs���Ă���B���́C�{���Z�Ŗ��@��S�����Ă��邪�C���u�t����ƎQ�ςő���w�ɏo������ƁC�����炪����w�̋����ł��邽�߂̋C�������炩�C����w�̊w�������Ƃ̋C�����Ȍ𗬂��n�܂�B�����ł̃R�~���j�P�[�V�����ŋC�ɂȂ�̂́C�w�������������Ƌ����ɂ悭������Ƃ����b������ɂ��邱�Ƃł���B

�w����������悭�����̂́C�u�����̎�|�ɁC�퍐�͌����ɑ��C�w�������2�C000���~���x�����x�Ə�������C�w��������x�͗]�v���Ƃ����āC�����Ƌ������炱���҂ǂ������܂����v�Ƃ����b��ł���B�킪���̑i�����͋��i�ו����_���̂��Ă���̂�����C�����̎�|�Ɂu��������v�Ə������Ƃ��Ă��C���_�I�ɂ͐������͂��ł���B�������C�����Ƌ����́C���R��������Ă���Ȃ��Ƃ����B�@�ȑ�w�@�̗v�������_�̋��ȏ��Ƃ��Ďg���Ă���[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j2��] �����Ă��C�u�퍐�́C�����ɑ��C�������2000���~���x�����Ƃ͂��܂���v�Ə�����Ă��邾���ł���B���̋��ނ̎��̕łɂ́C�ȉ��̂悤�ȋL�q[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j3��] ������̂�����C��͐[�܂����ł���Ƃ����B

�i�ו��̗����ɂ��ẮC������V�i�ו����_�Ƌ��i�ו����_�Ƃ̑Η�������܂����C�����͋��i�ו����_�ɂ���Ă��܂��B���������āC�i��̐����́C���̖@��̌ʓI�E��̓I�Ȑ������̎咣�ł���Ɖ�����C���̓���C���ʂ��C���̖@��̌X�̐���������Ƃ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̋L�q�ɏ]���C���̖@�̌ʓI�E��̓I�Ȑ������̎咣��\���u�������2,000���~���x�����v�̕����C���i�ו����_�ɒ����ł͂Ȃ��̂��C�Ƃ����̂��w�������̋^��ł���B

�w���������玟�ɂ悭�����̂́C�u�۔F�v�Ɓu�R�فv�Ƃ̈Ⴂ���ԈႦ�Ď���ꂽ�Ƃ����b��ł���B���@�ł́C���떳���́C�ӎv�\���i���Ƃ��ΐ\���݂̈ӎv�\���j���Ƃ�����̂ł���i���@95���j�C�_��͖����ł͂Ȃ��C�s�����i���@521���Q�Ɓj�ƂȂ�ƍl���邱�Ƃ��������i���Ȃ��Ƃ��C���@�̋N���҂́C���̂悤�ɍl���ė��@���Ă����j�B���������āC�w���������v�������_�����߂Ċw�ԍۂɁC�i�@���C���̋��ނ��C������ɂƂ��āu���������Ɨ�������̂��R�قł��v[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j23�|24��] �Ƃ��邱�ƂɈ�a�����o����Ƃ����̂������Ƃ��ł���B

�i�@���C���̗v�������_�ɂ��ƁC����́C�u��Q�̍R�فv[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j26��] ���Ƃ���Ă���̂ŁC����̎咣�́C�����̔���������������u�������Ă��Ȃ��v�Ƃ����咣�ł��邱�Ƃɋ^���͂Ȃ��B����ɑ��Č����̐��������́C��������x�����������u�������Ă���v�Ƃ̎咣�ł���B��������ƁC���҂̎咣�́C��������x�����������u��������v�Ƃ����咣�Ɓu�������Ȃ��v�Ƃ����咣�̑Η��ƂȂ�̂ŁC���҂���������Ƃ����̂́C�펯�I�ɂ͖������Ă��邱�ƂɂȂ�B���̓_�ɂ��āC�u���������i�����j�Ə�Q�R�فi�s�����j�Ƃ���������ƍl����̂͂Ȃ��ł����v�Ƃ������������ƁC�����Ƌ�������C���s�����Ȃ�����Ƃ����B�i�@���C���̋��ނɁC�ȉ��̂悤�ȁu�e�ȁv���[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��] �����邩��C������܂��ǂނׂ����Ƃ����̂��C�����̓����ł���B

���������Ŕ����_��̐������咣�����̂ɑ��C�퍐������ɂ��_�����ł���Ǝ咣����ꍇ�C�����_��͖����ƂȂ邩��C����͍R�قɓ�����Ȃ��ƍl����̂́C�@�I���ʂ̃��x���Ō������ƂɂȂ�܂��B����́C������l�����ł��B���̓_�͏��w�҂��ԈႢ�₷�������ł��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�w���ɂ��ƁC�m���ɁC�u���������i���������j���C���ł����i���ł̍R�فj�v�Ƃ������肪��������Ƃ������Ƃ͗����ł���B�������C�u���������i���������j���C�������Ȃ��i��Q�̍R�فj�v�Ƃ����̂́C�ǂ����Ă��������ł��Ȃ��Ƃ����B�������C���̓_�ɂ��Ď�������Ă��C�����Ƌ�������͋��₳��C������̂��������Ƃ����B

����ɁC�۔F�ƍR�قƂ̊W�ɂ��ẮC�w�������ɂ́C�傫�ȔY�݂̎킪����Ƃ����B���������ƍR�قƂ��������邱�Ƃ͉��Ƃ������������C�۔F�ƍR�قƂ��������邱�Ƃ͗������ł��Ȃ��Ƃ����B���Ƃ��C�������u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ����咣�́C�i�@���C���̗v�������_�ł́C�ȉ��̂悤�ɁC���������ɐ��藧�Ƃ���Ă���[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��] �B

�v�������Ƃ��ĕ��ނ���C�u��Ă��Ȃ��v�Ƃ����咣�́C�����̏���ݎ،_��̎咣�ɑ���۔F�ł���C�u�Ԃ����v�Ƃ����咣�ٍ͕ς̍R�قƂ��Ĉʒu�t�����܂�����C�_���I�ɂ́C���̂悤�Ȏ咣�����藧�����ƂɂȂ�܂��B

�w�������ɂƂ��āC�u��Ă��Ȃ����C�܂��́C�肽����ǕԂ����v�Ƃ�������Ȃ�C�����\�ł���B�������C�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ����咣���_���I�ɐ��藧�Ƃ�����ƁC���čs���Ȃ��Ƃ����B���̓_�ɂ��āC�w�������������Ƌ����Ɏ��₷��ƁC�u���������ƍR�ق͗�������̂�����C���������̔ے�ƍR�قƂ���������̂��v�Ɛ��������Ƃ����B�������C�u�肽����Ԃ��v�̂ł����āC�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ������Ƃ́C�����͈̔͂��Ă���Ƃ����̂��w�������̔Y�݂̎�ƂȂ��Ă���悤�ł���B

�����́C�@�ȑ�w�@�ŗv�������_���w�Ԋw�����������f����ŏ����T���ɉ߂��Ȃ��B�v�������_���w�ׂΊw�ԂقǁC�i�@���C���́u�v�������_�́C�����ł͗����ł��Ȃ��v�B�����Ɏ��₵�Ă��C�u���s���Ǝ�����v�B�d�����Ȃ��̂ŁC�u������Ƃ��Ċo����ق��͂Ȃ��v�Ƃ����C���������߂̃��[�h���w���̊ԂɕY���Ă���Ƃ����B

�w���������C���_�𗝉������Ƃ���ɋL�q����ƁC�����ƈႤ�Ǝ�����i�����̎�|�Ɋւ���i�ו����_�Ȃǁj�B�w���������C�����������Ď��₷��ƁC���������������Ȃ��Ǝ�����i�۔F�ƍR�قƁi�ڍׂ�[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j116�|117��] �j�̋�ʂȂǁj�B������̉ʂẮC�����Ɂu�����ɍ��i�������̂Ȃ�C���R��F������O�ɁC�o���Ȃ����v�Ǝ�����i���Ƃ��C�u�b��^���iIntermswahrheit�j�v�Ɓu�@����̐���v�̋�ʂȂǁj�B���ꂪ�@�ȑ�w�@�ɂ�����v����������̎��Ԃ̈ꕔ�ł���Ƃ���C����́C��w����̗��z���炩������Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B

�v�������_���w��ł��āC�w���������[���ł��Ȃ��Ƃ����ɂ߂��́C�s���Y���n�����Ɋւ���i�@���C���̗��ꂾ�Ƃ����B�i�@���C���̗v�������_[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j79-80��]�ɂ��ƁCA����s���Y�i�b�y�n�j��Y������17�N2��2���ɔ������i��1�����j��ɁCX������17�N4��4����A����b�y�n���d�ɔ������i��2�����j�Ƃ����s���Y�̓�d���n�̎��Ăɂ��āCX����Y�ɑ��鏊�L���Ɋ�Â��y�n���n�����i�ԊҐ����j���Ȃ����ƁC�o�L����L���Ȃ���2����X����̍b�y�n�̕ԊҐ����ɂ��āC��1����ōb�s���Y���L���Ă���Y�����̐�L�����ɂ��čR�قƂ��Ď咣�E���ؐӔC���Ƃ���Ă���B

�������C�w�������́C��펯���̏�Ȃ���2����X�̐���������e�F���C��1�����Y�ɗ��ؐӔC�킹��i�@���C���̗v�������_�̐����ɔ[���ł��Ȃ��Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�C���@188���́C��L�҂Ɍ����K�@�̐����F�߂Ă���̂�����i���@188���j�C�o�L����L���L���Ȃ�X����y�n�̖��n�������߂��Ă��C���n�������̔��������Ƃ�����2�����ł́CX�����L���͏����ł��Ȃ����Ƃ͓��R�ł���CY�Ƃ��ẮCX�̐���������۔F�i���R�t���۔F�j����ςޘb�̂͂�������ł���B�Ƃ��낪�C�����Ƌ����́C���@188���́C�ō��ُ��a35�N�����i�ŎO����35�E3�E1���W14��3��327�Łi��L�������y�n�̎g�p�ݎɂ���Đ��������ǂ��������ƂȂ������āj�j�ɂ���ēK�p�ł��Ȃ��̂��Ɛ����������ł���Ƃ����B�������C�ō��ُ��a35�N�����́C�{��̂悤�ȓ�d���n�̎��ĂƂ͑S���قȂ鎖�Ăɂ��Ă̔��f�ł���i���̓_�܂��āC���@188��s�v�_��ᔻ����w���Ƃ��āC[�D�z�E���̖@�Əؖ��ӔC�i1996�j290��]������j�C����ɂ���āC�{��̂悤�ȏꍇ�ɂ��C���@188�����K�p�ł��Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��͂����Ƃ����̂��w�������̋^��ł���B

�m���ɁC�h�C�c�̊w���ɑ傫�ȉe�����Đ��������i�@���C���̗v�������_���͂Ƃ���h�C�c���@�ł́C�s���Y�̏��L���҂��ړI���̕Ԋ҂𐿋�����ꍇ�C��L�҂̕��ŁC��L�������R�قƂ��Ď咣�E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���i�h�C�c���@986���j�B�������C���̋K��i��L�҂̍R�فj�������������O��Ƃ��āC�h�C�c���@�ł́C�킪���̖��@�Ƃ͈قȂ�C�s���Y�̏��L���́C�o�L�Ȃ��ɂ͎擾�ł����i�h�C�c���@925���j�C���L���̎咣�ɂ͓o�L���K�v�ł���C�������C�o�L�ɂ́C�����K�@�̐��肪�F�߂��Ă���i�h�C�c���@891���j�B���������āC�h�C�c�ɂ����ẮC�o�L��L����i�����K�@�̐������j���L���҂���̕ԊҐ����ɑ��ẮC��L�҂���L�������R�قƂ��Ď咣�E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����āC���̂悤�ȋK��́C���̂悤�ȑO���邩�炱���C�܂��ɍ����I�Ȃ̂ł���B

�������C�킪���ɂ����ẮC�s���Y�̓o�L�ɂ́C�����擾�@�\���C�����K�@�̐���@�\���^�����Ă��Ȃ��i�ŎO����38�E10�E15���W17��11��1497�Łj�B�ނ���C���Y�E�s���Y��ʂ��āC��L�ɂ����C�����擾�@�\�i���@162���j�C����сC�����K�@�̐���́i���@188���j���^�����Ă���B���������āC�킪�������āC��L�҂ɐ�L�����ɂ��āC�R�قƂ��Ď咣�E���ؐӔC������Ƃ����l�����ɂ́C���������Ȃ��i�i�@���C���̗v�������_�́C�b��I�^���iIntermswahrheit�j�Ɋւ���c�_�Ɠ��l�C�h�C�c�̖@���x�̔w�i���ᖡ�����ɁC���_�����ᔻ�Ɏ�����Ă���ӏ��������j�B

�s���Y�̓�d���n�̖��Ɋւ��āC�ǂ���̔�����o�L�Ă��Ȃ��ꍇ��X��Y�Ƃ̗��v���l�����Ă݂�C�o�L����L���L���Ȃ���2����X�ƁC��L�܂ŗL�����1����Y�Ƃ̊W�ł́C���炩�ɐ�L��L�����1����Y�ɕی�̕K�v������B���L���̎擾��������s�\����X�̎咣�ɑ��āCY����L�������咣�E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����@�I�����́C�S�����݂��Ȃ��Ƃ����Ă悢�B

���������āC�i�@���C���̗v�������_���C��L�҂ɐ�L�����̎咣�E���ؐӔC���ۂ��Ă��邩��Ƃ����āC�w�������̒ʂ�ɓ��Ă��쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��Ă�CX�̐����ɑ��āCY�́C�R�قƂ��Đ�L�������咣�E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C�u�o�L����L���L���Ȃ���2����X�̎咣�́C���������Ƃ��Ă������ł���v�Ƃ���w���̓��Ă�s���i���ĂƂ��邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

�m���ɁC�@�ȑ�w�@�ɂ́C�i�@���C���̋���̈ꕔ�������肷��������^�����Ă���B�������C���̋���ɂ����Ă��C��w����Ƃ��Ă̗��O�ƖڕW���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�u�i�@���C���̌����ɔ����邩��C�ԈႢ�v���Ƃ��C�u�����ł��Ȃ��Ȃ�o���Ȃ����v�Ƃ����̂ł́C��w�ɂ����鋳��Ƃ͂����Ȃ����낤�B

�����ŁC�{�e�ł́C�@�ȑ�w�@�ŗv�������_���w�юn�߂��w�������̍��f�ƔߖƂɎ����X���邱�Ƃ�ʂ��āC��L�̖��ɂ��ẮC���_�I�Ɍ���Ă���̂͊w���̕��ł͂Ȃ��C�ނ���C�i�@���C���̗v�������_�̕��ł��邱�Ƃ��C���̏����Ŗ��炩�ɂ���B

��1�ɁC�i�@���C���̗v�������_�́C����ɏ]���Ĕ������������Ƃ���ƁC�u�����ȒP�Ȏ����ł��C���������C����ɑ��铚�فC�R�فC����ɑ���F�ہC�čR�فC����ɑ���F�ہC�āX�R�فC�Ƃ����ӂ��ȑg���Ă����Ȃ���Δ����������Ȃ��v�Ƃ����悤�ɁC���������̑j�Q�v���ƂȂ��Ă���B����ɁC����ɏ]���ď����������́C�����҂̌����������f����Ă��Ȃ����߂ɁC�u����؉E�q�唻���v�Ƃ����锻���ƂȂ��Ďg�����ɂȂ�Ȃ�[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j6�Łi�Z������n�ٔ����j]�B���̂��߁C�i�@���C���̗v�������_�́C���݂̎����̎嗬�ƂȂ��Ă��锻���̐V�l���ɂ��Ή��ł����C����̍ٔ��������������ꂽ���_�ɉ߂��Ȃ����ƁC���������āC�i�@���C���̗v�������_�́C���_�Ǝ����Ƃ��ˋ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����@�ȑ�w�@�̋���Ƃ��ēK�łȂ����Ƃ𖾂炩�ɂ���B

��2�ɁC�i�@���C���̗v�������_�́C����C�h�C�c�ł��ʐ��̒n�ʂ������Ă��郍�[�[���x���N�̍l�����i[���[�[���x���N�E�ؖ��ӔC�_�i1972�j]�C�h�C�c�ɂ�����ʒu�Â��Ɋւ��ẮC[���E�h�C�c���i�̌����i1972�j123�ňȉ�]�Q�Ɓj����{�ɍ\�z���ꂽ�u���q���_�v[���q�E���ؐӔC�i1954�j119�|148��]�Ɉˋ����Ă���C���̒��j���_�i�ڍׂ́C[�����E�����i�ז@��i2005�j478�|485��]�Q�Ɓj�C���Ȃ킿�C�@�^�U�s���̏ꍇ�̖@�K�s�K�p���_�C�A���ؐӔC�Ǝ咣�ӔC�̎�̂̓��ꐫ�����C�B�čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فc�̋�ʓ��̒��j���_�́C���̂��ׂĂ��j�]�������_�ł���C��w�ŋ�����ɒl���Ȃ����_�ł��邱�Ƃ�_����B

��3�ɁC�������C�v�������_���w�ŋ��炷�����ł���C�����҂̌������𐳊m�ɔ��f�ł��C�����̐V�l���ɑΉ��ł���悤�ȁC�V�����v�������_���\�z���C����Ɋ�Â��ċ�����s���ׂ��ł��邱�ƁC���̂悤�ȐV�����v�������_�̗��_�ƕ��@�͂����ɂ���ׂ����𖾂炩�ɂ���B

�{�e�ɂ���āC�i�@���C���̗v�������_�������ł����ɗ��Ɋׂ��Ă���w���ɂƂ��Ă̋~���ƂȂ�C�V�������_����v�������_���w�Ԃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ邱�ƁC����ɂ́C�����̐V�l���ɑΉ�����V�����v�������_�̍\�z��ڎw���Ă���l�X�ɂƂ��āC���̏o���_���m�F���邱�Ƃ��ł���K���ł���B

�i�@���C���ɂ���Ď��{����Ă����v����������̍����ƂȂ��]���̗v�������_�i[�i�@���C���E�v�������k��1���C��2���l�i1985�j]�C[�i�@���C���E�ތ^�ʗv�������i1999�j]�C[�i�@���C���E��茤��15��i2003�j]�ȂǎQ�Ɓj�́C�������̖@�Ƒi�ז@�Ƃ��ˋ����邽�߂̗��_�Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B

�]���̗v�������_�̌��т́C�������̖@�̃��[�������ۂ̑i�ׂŎg����悤�ɁC�@���v���v�f�������̎咣�Ɣ퍐�̎咣�Ƃɕ������C���ꂼ��̓����҂̗���ɗ����đg�ݗ��Ă���@�𖾂炩�ɂ����_�i�v�������ɂ�閯�����̖@�̍č\���j�ɂ���B

�@�ȑ�w�@�̋���ڕW���C�u�����ɑ����ċ�̓I�Ȗ@�I�����������Ă������ߕK�v�Ȗ@�I���͔\�͂�@�I�c�_�̔\�͓����琬�����v���Ƃɂ���m���v�R�E�ӌ����i2001�j�n�C�����̗���ɗ����Ă��C�܂��C�퍐�̗���ɗ����Ă��C�˗��҂������邱�Ƃ̂ł�������Ă�ł���\�͂�{�����Ƃɂ���Ƃ���C�]���̗v�������_���C�@�����ʂ��@���v���v�f�������̎咣�E���ؐӔC�C�퍐�̎咣�E���ؐӔC�Ƃ����悤�ɁC���҂̌������ɑ����čč\��������@�𖾂炩�ɂ������Ƃ͍����]�������ׂ��ł���B

���Ƃ��C����܂ł̎��̎��@�̋���ɂ����ẮC�����_��̖`���i���@555���j�Ɋւ��āC�u����́C�_���i�������s�̍R�ٌ����j���K�p�����T�^�I�ȑo���_��Ɋւ���ł���C���C�����_��͗L���_��̓T�^�ł��邽�߁C���̑��̗L���_��ɔ����̋K�肪���p�����i���@559���j�v���X�̒��ۓI�Ȑ������s���ɂƂǂ܂�C�����̏��i�ׂłǂ̂悤�Ȏg����������̂��ɂ��ẮC�]��S���Ă��Ȃ������Ƃ��Ƃ����Ă悢�B

�������C�v�������_�ł́C�i�ׂɂ����āC���̏������퍐�ɂ���āC�ǂ̂悤�Ɏg���邩���C�ȉ��̂悤�ɁC���炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���B

| �@ | ���̖@�̐��E | �i�ז@�̐��E | |||

|---|---|---|---|---|---|

| �����_��Ɋ�Â��������̔����Ə��� | �i�ו��i�����咣�j | �����̎咣 | �퍐�̎咣 | ||

| �����̎�| | �v������ | �۔F | �R�� | ||

| ���� | ��������̎x������ | ���2,000���~���x�����i���i�ו����_�ɂ��j | �퍐�ɍb�����i�����_��̐����j | �������甃���Ă��Ȃ��i�{���_��̕s���݁j | �����ɑ��2,000���~���x�������B������10�N�Ԍ������s�g���Ă��Ȃ� |

| ���� | �ړI���̏��L���ړ]�����C�ړI���b�̈��n���� | �b�̏��L���ړ]�葱������C�b�������n�� | �퍐����b�����i�����_��̐����j | �����ɂ͔����Ă��Ȃ��i�{���_��̕s���݁j | �����ɍb�������n�����B�܂��́C�i�OA�ɔ���C�o�L��A�Ɉړ]�����B |

���̂悤�ɁC���̖@�̐��E�Ƒi�ז@�Ƃ̐��E�Ƃ��ˋ����C���̖@�ŏK�����m�������p���āC�i�ׂŕK�v�ƂȂ�U���E�h����@�̊�{���w�ׂ鏊�܂Ŋw�������Ƃ��ł���Ƃ����̂��C�]���̗v�������_�̌��тł���B

�������C�]���̗v�������_�̌��т́C���̖@�Ƒi�ז@�Ƃ̉ˋ��������E�퍐�̍U���E�h����@�Ƃ��č\������Ƃ������_�𖾂炩�ɂ����_�܂łł���B���̎��H�ɍۂ��āC�i��Ɠ��ُ���������œ����҂̌������f������ۂɂ��C�٘_�葱�C�؋���o�葱�ɂ����ĕ٘_�̓��e�ƂȂ���̖@�𗝉������ł��C�܂��C���ۂ̑i�葱�𗝉������ł��C����ɁC�V�����l���Ŕ�������������ł��C�]���̗v�������_�́C�ȉ��ɏڂ����q�ׂ�悤�ɁC��Q�ƂȂ邱�Ƃ͂����Ă��C���ɗ����Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B

�i�@���C���̎i�@�C�K���ɑ���v����������́C�����C�������쐬�̋Z�p�P���Ƃ��Ďn�܂���[����E�����ٔ��i2010�j67��]�B�������C�v�������_�ɏ]���Ĕ����������ƁC�ȉ��Ɉ��p����悤�ɁC�u����؉E�q�唻���v�Ƃ��C�u�[���̗��x�蔻���v���Ƃ�������悤�Ȕ����ɂȂ��Ă��܂������łȂ��C�u�����ȒP�Ȏ����ł��C���������C����ɑ��铚�فC�R�فC����ɑ���F�ہC�čR�فC����ɑ���F�ہC�āX�R�فC�Ƃ����ӂ��ȑg���Ă����Ȃ���Δ����������Ȃ��v�Ƃ����悤�ɁC���������̑j�Q�v���ƂȂ��Ă���[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j6�Łi�Z������n�ٔ����j]�B

�]���^�̔����́C�O�ꂷ��C�i�@���C���ɂ�����v����������Ɋ�b��u���C�v�������Y���̎��������������Ĕ��f������Ƃ������ƂɂȂ낤�Ǝv���܂��B���ǂ��́C���̂悤�ȋ�����i�@���C���ŎĂ���܂��B�������������������܂��ƁC���Ɣ炾���̔����C���Ȃ킿�����鍜��؉E�q�唻�����Ƃ��C�[���̗��x�蔻�����Ƃ������悤�ɍ��]�����悤�Ȕ����ɂȂ��Ă��܂��킯�ł����C����ꂪ�i�@���C���ŏC�K���Ă���܂����Ƃ��ɁC��������i�@���C���ɂ���Ԃ����́C�����������Ɣ炾���̔��������������Ƃ����ӂ��ɂ���ꂽ�o�����������܂��B���́C15���̎i�@�C�K���ł������܂��āC�i�@���C���ł��Ȃ�O�ꂵ���v����������������߂��Ǝv���܂����C�ٔ����ɂȂ��Ă�����C�v�������ɂ����āC���������������ŋ����Ȏv���ɂƂ���邱�Ƃ��C��������܂����B�������C��������������؉E�q��̔����́C���ۂ̍ٔ������ł́C�Ȃ��Ȃ��g���܂����B

�ٔ����ɂȂ��Ĉȍ~�C��y����C�����ɂ����Ă͍���؉E�q�唻���ɂ��ꑊ���̓��t����C�������邱�Ƃ��K�v�ł���Ƌ������܂����B���ہC�����Ŏg���Ă��锻���́C�����ǂ���̍���؉E�q�唻���ȂǂƂ����̂͂܂��Ȃ��C����ɍٔ������X�ɁC���낢��ȓ��t�����������C�܂��C���Ƃ����咣�ӔC�̕��z�@�����ɂ��Ă����낢��ȏC�����������肵�Ȃ����C�����_�����Ȃ����Ƃ�����ɂ��Ă��C�Ȃ�Ƃ��ǂ݂₷���������������ƐS�|���Ă���Ǝv���܂��B�v���������ɒ[�Ȃ܂łɂ��܂����[�������Ȃ���C�咣�ӔC��I�m�ɕ��z���Ĕ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ƁC�����ȒP�Ȏ����ł��C���������C����ɑ��铚�فC�R�فC����ɑ���F�ہC�čR�فC����ɑ���F�ہC�āX�R�فC�Ƃ����ӂ��ȑg���Ă����Ȃ���C�����������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��ł��傤���C�����ɂ́C���̂悤�ȊK�i��ɑg�ݗ��ĂĂ��������́C�ٔ����͂܂������Ȃ��ł��낤�Ǝv���܂��B�v����ɁC����܂ł��C�Ȃɂ������̍H�v���C�����͂��Ă����킯�ł������܂��B

���̂��߁C�������̗l�������P����邱�ƂɂȂ�C���݂̔������̐V�����l���ɂ����ẮC�v�������_�ɂ��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���[�����E�����i�ז@��i2005�j476��]�B�܂��C�������̏������̐V�l�������ٔ��������ɂ���Ă��C�������쐬�ɓ������ẮC�ȉ��̂悤�ɁC�i�@���C���̗v�������_��r������Ƃ������Ƃ��m�F����Ă���[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j7�C8�Łi�Z������n�ٔ����j]�B

�咣�ӔC�̕��z�@���ɏ]�����v�������ɂ�鐮���͔����̒��ł��邱�Ƃ͂�����߂悤�Ƃ����_�����́C�ψ��̈ӌ��͈�v���Ă���܂��B

���̂悤�ɁC�������������ɍۂ��āC�]���̗v�������_�́C�R�فC�čR�فC�āX�R�فc�Ƃ���������ނɊׂ�Ƃ����_�ŏ�Q�ƂȂ邱�Ƃ͂����Ă��C�w�j�Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��B���������̊ϓ_����́C�]���̗v�������_�́C������j�I�������I���Ă���C�����ɂ��g���Ȃ����_�ł����āC�����ɂ́C���_�Ǝ����Ƃ��ˋ�����Ƃ����@�ȑ�w�@�̋���ڕW�ɂ��K���Ȃ����_�ƂȂ��Ă���B�]���̗v�������_�̃f�����b�g�́C����ɂƂǂ܂�Ȃ��B�]���̗v�������_�ł́C���ɏq�ׂ�悤�ɁC�����҂̌�������i��ɐ��m�ɔ��f�����邱�Ƃ���ł��Ȃ�����ł���B

���s�̔������i�V�l���j�ɂ����āC�i�@���C���̗v�������_���̗p����Ȃ������̂͂Ȃ����낤���B���̗��R��1�́C�]���̗v�������_�́C�����҂́u�������v�𐳊m�ɔ��f���邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁C���_�m�ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����v���I�Ȍ��ׂ�L���Ă�������ł���i�]���̗v�������_�̑�1�̕��Q�j�B

���̂��Ƃ��C�i�@���C���̗v�������_�̑�\�I�ȋ��ނƂ��đS���̖@�ȑ�w�@�ŗ��p����Ă���[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j]�ɂ���āC��̓I�ɖ��炩�ɂ��Ă݂悤�B���̋��ނ̕���́C�u�����������ɂ��ݗ�15��v�ƂȂ��Ă��邪�C�i�@���C���̗v�������_�ɏ]���ƁC�ݗ�ōŏ��Ɍf�ڂ����ȉ��̓����҂́u�������v���C�d�v�ȕ������܂߂āC�قƂ�ǖ�������Ă��܂��B���̓_�ɂ����C�i�@���C���̗v�������_�ɏ]���ƁC�u����؉E�q�唻���v�Ƃ��C�u�[���̗��x�蔻���v���Ƃ�������悤�Ȕ��������������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ������{�I�Ȍ���������B

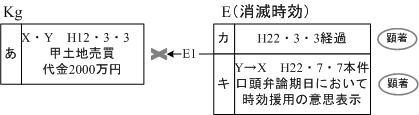

���̂��Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߁C�����ł́C���̋���[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j]�̑�2�����������B��1�����b�Ƃ��ēW�J����Ă����2����������邾���ŁC�i�@���C���̗v�������_�̒v���I���ׂ����炩�ƂȂ邩��ł���B

�ȉ��́C��2��[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j21��] �Ŏ�����铖���҂̌������ł���B�����Ŏ������d�v�Ș_�_���C�i�@���C���̗v�������_�ł́C���ׂĖ�������Ă��܂��_���d�v�ł���B

|

X�̎咣 ���́C����8�N�i1996�N�j3��3���ɁC��c��X�p���Ŏ������L���Ă����b�y�n���C����~�����ƌ����Ă���Y�ɔ���܂����B���̓��̒��߂�����ɁC���2000���~�Ŕ����_������C���̓��̂����ɍb�y�n�������n���܂����B �Ƃ��낪�CY�͂��낢��ƕ���������Ă��̑�����x�����Ă���܂����B�����ŁC���2000���~�̎x�������߂܂��B Y�̎咣 ���̓y�n�́C�����~�����ƌ������킯�ł͂Ȃ��CX�������ł̎x�����ɍ����Ĕ��p���邱�ƂɂȂ������̂ł��B���Ƃ��ẮC�l�����̋C�����Ŕ����Ă����悤���Ƃ��v�����̂ł����C���ǁC�����_������ɂ͎���܂���ł����B���ɁC�����_���������Ă����Ƃ��Ă��C���̑��2000���~�̎x�����́C���łɎ����ɂ����������ł��Ă��܂��B |

�i�@���C���̗v�������_�ɂ��CX��Y�ɔ����ړI���́u�b�y�n�������n�����v���Ƃ́C�u�v�������ł͂Ȃ��v�̂ŁC�咣���̕K�v�͂Ȃ��Ƃ��āC��̂Ă���B�܂��CY���u������x����Ȃ��v���Ƃɂ��Ă��C���������B�Ȃ��Ȃ�C�������CY��������x�������̂ł���C����́CY�̍R�قƂ���Y���咣�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����CY���u������x����Ȃ��v���Ƃ́C�u�v�������ł͂Ȃ��v�̂ŁCX��Y���咣�����Ȃ��Ă悢�Ƃ���邩��ł���B���������āC�ȉ��Ɏ����悤�ɁC�i�@���C���̗v�������_�ɏ]���ƁC��2��ɂ�����ł��d�v�ȑ��_�ł����uX���b�y�n�������n�����ɂ�������炸�CY���������2�C000���~���x����Ȃ��v�Ƃ����������C�i��ɂ��C�܂��C���ُ��ɂ�����邱�Ƃ͂Ȃ�[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j31��]�B

[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j17��]�ɂ��ƁC��1��ɂ��āC�����҂̎咣������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�Ƃ����B

|

1 �������� �i1�j�����́C�퍐�ɑ��C����8�N3��3���C�b�y�n����2000���~�Ŕ������B 2 ���������ɑ���F�� ���������i1�j�͔۔F����B 3 �R�� ���Ŏ��� |

�������C����ł́C��2��ő����Ă��鑈�_�������𗝉����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��C�u�������v�Ɍ���Ă���u�����͍b�y�n�������n�����v�Ƃ��������咣�i�������s���咣���ꂽ�ۂ̍čR�فj���咣���Ă͂����Ȃ��̂��C�܂��C�Ȃ��C�����́C���������ł��Ă��Ȃ��i���������āC���������݂����݂��Ă���j���Ƃ������u�퍐���x�������Ȃ��v���Ƃ��咣���Ă͂����Ȃ��̂��B����ɁC�uY�͂��낢��ƕ���������Ă��̑�����x�����Ă���܂����v�Ƃ����C�������퍐�ɑ��čÍ����s�����Ƃ��������s�g�̎咣�i���Ŏ����̍R�قɑ���čR�فj���C�Ȃ��C����グ�Ď咣���Ă͂����Ȃ��̂��낤���B���̂悤�ȁu�������v��i��ⓚ�ُ��ɔ��f�����Ă����C���̎����̂��ׂĂ̑��_�����炩�ƂȂ�C�������V�l���ɓK���������̂ƂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

��L�̑�2��̒��S�I�ȑ��_�́C�v��C�uX�������ړI���ł���b�y�n�������n�����̂ɁCY���������2�C000���~���x����Ȃ��v�Ƃ����_�ɂ���B�i�@���C���̗v�������_�ɂ��C�i��ɂ����ُ��ɂ��C���̂悤�ȍł��d�v�Ȏ����������K�v���Ȃ��Ƃ����B�������C�i�@���C���̗v�������_�ɏ]�����Ƃ��Ă��C�ȏ�̘_�_�ɑS���G��Ȃ��Ă悢�Ƃ����̂́C�s���ł���B�Ȃ��Ȃ�C�������C�퍐���b�y�n�̈��n�����Ă��Ȃ��Ƃ��āC�������s�̍R�ق��咣�����ۂɂ́C�i�@���C���̗v�������_�ɏ]�����Ƃ��Ă��C�����́C�u�b�y�n�������n�����v�Ƃ����čR�ق��咣������Ȃ��B�����ł���C�u����オ��v[�i�@���C���E�v�������k��1���l�i1985�j62�ŎQ��]�̈��Ƃ��āC�u�b�y�n�������n�����v���Ƃ������Ɏ咣������̂��C�ނ���C�������Ƃ����悤�B�܂��C�����̍Í��ɂ�������炸�C�uY�͂��낢��ƕ���������đ�����x����Ȃ��v�Ƃ��������́C�퍐�̏��Ŏ����̍R�قɑ��āC�������f���R�Ƃ��Ă̍čR�قƂ����߂ł���̂ł���C���̂悤�ȏd�v�Ȏ��������āC�퍐�̏��Ŏ����ɑ���F�ۂ��ȗ����邱�Ƃ́C�ނ���C������Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��낤�B

�i�@���C���̗v�������_�Ɋ�Â��č쐬���ꂽ�O�L�i�g�͂݁j�̎����L�ڗ�́C���_�I�ɂ���肪����C�������C���ۂ̑i��������V���������̂ł���i���ۂ̑i��ł́C�퍐�͂��܂��ɔ������2�C000���~���x����Ȃ��Ƃ���������E�����邱�ƂɂȂ��Ă���j�B�@�ȑ�w�@�ɂ����ẮC�w�������́C�i�@���C���̗v�������_�ɏ]���āC���̂悤�Ȍ������ꂵ���i��ⓚ�ُ��̏������w�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B������肩�C�w���������C�uX�������ړI���ł���b�y�n�������n�����̂ɁCY���������2000���~���x����Ȃ��v�Ƃ������_��i��ɐ��荞�����Ƃ���ƁC�i�@���C���̌����ƈقȂ�Ƃ������R�ŁC�s���i���ĂƂ���Ă��܂��B���ꂪ�@�ȑ�w�@�̋���̌���ł��낤�B�������Ƃ���ƁC�@�ȑ�w�@�̋���Ƃ͂��������N�̂��߂ɂ��Ă���̂��C�w���̐l���͎���Ă���̂��C�傢�ɋ^��ƌ��킴��Ȃ��B

�i�@���C���̗v�������_�Ɩ{�e�ŏڂ����_����V�����v�������_��Δ䂵�Ă݂�ƁC����܂ŏq�ׂĂ����i�@���C���̗v�������_�̏d��Ȍ��ׂ���ڗđR�ƂȂ�B�]���̗v�������_�ɂ������̂ł͂Ȃ��C�@�ȑ�w�@�ɂ����ẮC�����҂̌����������f����邱�Ƃ̂Ȃ��]���̗v�������_�ł͂Ȃ��C�{�e�Ŗ��炩�ɂ���V�����v�������_��������������ׂ��ł��낤�B

*�\4�̔�r�\�̑�1���ɂ��铖���҂̌��������c�����ɒǂ��Ă����C���_���m�F���Ă݂悤�B���̌�ŁC��2���ɂ���i�@���C���̗v�������_�ɏ]���������L�ڗ���c�����ɒǂ��Ă݂悤�B�|�̋L���Ŏ�����Ă���悤�ɁC�i�@���C���̗v�������_�ɏ]���ƁC��2��̑�ȑ��_���C�قƂ�ǖ�������Ă��邱�ƁC����сC���ꂾ���̋L�q�ł́C��2��ɂ����ĉ������ƂȂ��Ă���̂�������Ȃ����Ƃ��m�F�ł���B�����āC�Ō�ɁC��3���ɂ���V�����v�������_�ɏ]���������L�ڂ��c�����ɒǂ��Ă݂悤�B�����҂̌������̂����C�d�v�ȑ��_�����ׂĔ��f����Ă��邱�Ƃ��킩��ł��낤�B

| �@ | �����҂̌�����[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j21��] | �i�@���C���̗v�������_ | �V�����v�������_ |

|---|---|---|---|

| �����������f���ꂸ�C���_���s���m�B | �����������f����C���_�����m�B | ||

| ���� | X�́CY�ɍb�y�n��2�C000���~�Ŕ��锄���_�����������B | ��������(1) �����́C�퍐�ɑ��āC����8�N3��3���C�b�y�n��2000���~�Ŕ������B |

��������(1)�@�������� ����8�N3��3���C�b�y�n���������퍐�ɑ��2�C000���~�Ŕ���Ƃ��������_�����������B |

| X�́C�����CY�ɍb�y�n�������n�����B | �|�i���������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��j | ��������(2)�@����オ�� �����́C����8�N3��3���C�퍐�ɍb�y�n�������n�����B |

|

| Y�͂��낢�땶��������āCX��2�C000���~���x����Ȃ��B | �|�i���������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��j | ��������(2)�@������������ �퍐�́C���݂��C���2�C000���~���x����Ȃ��B |

|

| �|�i�čR�ق��������������Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��j | �R�فi���Ŏ����j�ɑ���F���i����オ��̈��j �����́C�퍐�ɑ��āC���т��эÍ��������B |

||

| �퍐 | �����_��͒����Ɏ���Ȃ������B | ��������(1)�͔۔F����B | ��������(1)�͔۔F����B |

| �i�b�y�n�̈��n���͎Ă���j | �|�i���������ł͂Ȃ��̂��F�ۂ͂ł��Ȃ��j | ���������i2�j�͔F�߂�B | |

| �i��������͎x�����Ă��Ȃ��j | �|�i���������ł͂Ȃ��̂��F�ۂ͂ł��Ȃ��j | ���������i3�j�͔F�߂�B�������C�_��������Ă��Ȃ��̂ŁC�x�����`���͂Ȃ��B | |

| ���ɔ����_�������Ă����Ƃ��Ă��C���2�C000���~�̎x�����͎����ɂ���ď��ł��Ă���B | �R�ف@���Ŏ��� (1)����18�N3��3�����o�߂����B (2)�퍐�́C�����ɑ��āC����18�N7��7���̖{�������٘_�����ɂ����āC��L���������p����Ƃ̈ӎv�\���������B |

�R�ف@���Ŏ��� (1)�x���������畽��18�N3��3���܂ł�10�N�ԁC�����͍��̍s�g�����Ă��Ȃ����߁C��L������͎����ɂ���ď��ł����B (2)�퍐�́C�����ɑ��āC����18�N7��7���̖{�������٘_�����ɂ����āC��L���������p����Ƃ̈ӎv�\���������B |

�M�҂���Ă���V�����v�������_�Ɣ�r�����ꍇ�ɁC�i�@���C���̗v�������_���C�i��������V����������̋�_�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����Ǝv����B�i�@���C���̗v�������_�ɏ]�����U���E�h����@����́C��ɏq�ׂ��悤�ɁC�����̌������̂����C�u�ړI�����������n�����̂ɁC���2000���~���x�����Ă���Ȃ��v�Ƃ������������S�ɒE�����Ă���C���̂��Ƃ��������咣�ł����C�퍐���咣�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��ēx�m�F���邱�Ƃ��ł����Ǝv����B

�]���̗v�������_�̕��Q�́C��ɏq�ׂ��悤�ɁC�����҂̌������������m�ɔ��f�ł��Ȃ����߂ɁC��������V�����Ă��邾���ł͂Ȃ��B�������łȂ��C�����Ɣ퍐�Ƃ̑Η��\���������ɂ������C�i�ׂ�x��������Ƃ����f�����b�g�������Ă���B���ꂪ�C�čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فC�c�Ƃ������Ӗ��Ȗ�����ނɊׂ�l�����ł���i�]���̗v�������_�̑�2�̕��Q�j�B

�v�������_�ɂ����ẮC�������咣�E�����ׂ��v����v�������C�퍐���咣�E�����ׂ��v�����R�قƂ��ĕ��ނ���̂ɂƂǂ߂�ׂ��ł������B����ɂ�������炸�C�]���̗v�������_�́C����Ɉ����i�߁C�퍐�̍R�ق̌�Ɏ咣���ׂ����̂Ƃ��āC�������咣���ׂ��čR�فC����ɑ��Ĕ퍐���咣���ׂ��āX�R�فC����Ɍ������咣���ׂ��āX�X�R�فc���X�C��A�̖@���v�����א�ɕ��f���C�����̕��ނ��u�@���v���̗��̉��v�Ƃ������̉��ɕ��G�ȍ\���ւƕω������Ă����B���ꂪ�C�]�����v�������_�̑�2�̕��Q�ł���B���̌��ʁC�{���C�i�׃v���Z�X���킩��₷���C�I�[�v���ɂ��邽�߂̗v�������̍\�����C�o���̌����Ȃ����H�̂悤�ȍ\���i�}�j�A�D�݂̋��u���b�N�E�_�C�A�O�����͂��̗�j�ƂȂ�C��ʎs���ɂ͗���������Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��Ă���B

| �K�ȗ̈� | �s�K�Ȓlj��̈� |

|||

|---|---|---|---|---|

| �i�ו� | �����̎咣 | �퍐�̎咣 | �����̎咣 | �퍐�̎咣 |

| �����̎�|�E���� | �v������ | �۔F���͍R�فi���Ŏ����̍R�فj | �čR�فC�i�āX�X�R�فc�j | �āX�R�فC�c |

| ���100���~���x���� | �퍐�ɖړI�������i�����_��̐����j | �����s�g�ł��鎞����10�N�Ԃ��o�߂����i���Ŏ����̍R�فj | ���̊Ԃɐ����������i���f���R������j | �Í��̌�6�����ȓ��ɍٔ���̐��������Ă��Ȃ� |

| ���́C���̔퍐�̎咣���s���S�ł������ɉ߂��Ȃ��B�������C�퍐���C�u�����́C�����s�g���ł��鎞����10�N�ԁC�K�Ȍ������s�g���Ă��Ȃ��v�Ƃ����悤�ɁC���@�̋K��ɑ����Ď咣���Ă����ςޖ��ł������B | ||||

�����̎咣�Ɣ퍐�̎咣�́C���́C���ꂼ��̎咣�ӔC�C���ؐӔC���l�����āC�@�U�����@�Ƃ��Ă̐����ƁC�A�h����@�Ƃ��Ă̔۔F�ƍR�ق�2�ɕ��ނ���ςޖ��ł���C����ő��_�͐�������C�؋����ׂ̂��������������B����ɂ�������炸�C�۔F�ƍR�ق̑��ɁC�]���̗v�������_���C*�\5�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁC�čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فC�c�Ƃ��������ɑ����葱��lj��������Ƃ́C�葱�̔���������������邾���ł���C���ʂł������B

�i�@���C���̗v�������_�́C�Ȃ��C�R�فC�čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فC�c�Ƃ���������ނɊׂ��Ă��܂����̂ł��낤���B���̖��̉𖾂������C�i�@���C���̗v�������_�̒v���I���ׂ�\�����ʂɂȂ���B�������C����܂ŁC�ٔ����������Y�܂��Ă������̖����𖾂��邱�Ƃ́C�N�ɂ��ł��Ȃ������B�{�e�̓��F�́C���̓_���C�͂��߂Ė��炩�ɂ����_�ɂ���B

�i�@���C�����u�čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فC�c�Ƃ���������ށv�Ɋׂ��������́C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC�R�ق��u�۔F�Ƃ͈قȂ�C���������Ɨ���������́v�Ƃ����悤�ɁC����Ē�`�����_�ɋA������Ƃ����̂��C�{�e�̌��_�ł���B

�����̐�����ے肷��퍐�̖h����@�Ƃ��āu�۔F�v�Ɓu�R�فv�Ƃ����邪�C���҂̍��́C���́C���ؐӔC���Ȃ����́i�۔F�j�ƁC���ؐӔC��������́i�R�فj�Ƃ̍��ɉ߂��Ȃ��B�Ƃ��낪�C�i�@���C���̗v�������_�ł́C�R�ق̒�`�ɁC�u���������Ɨ���������́v�Ƃ����]�v�ȃZ���e���X��t�����Ă��܂����B���ꂪ�C���ׂĂ̊ԈႢ�̏o���_�ƂȂ����B

�����̍U�����@�ł��鐿���i�����̑��݂̎咣�j�ɑ��āC�퍐���h����@�Ƃ��đR������@�́C�����̎咣�ƑΗ�������̂łȂ���ΈӖ����Ȃ��B�����̎咣�Ɨ���������̂��o���Ă��C����Ō����̎咣�����j���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ƃ��낪�C�i�@���C���̗v�������_�́C�����̎咣�Ɨ���������̂ł������̎咣�����j���邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă���B���̗��R�́C�����̈�A�̎咣�f���邱�Ƃɂ���āu�����v�Ɓu�R�فv�Ƃ͗�������Ƃ����v�l�Ɋׂ�������ł���B

�����̎咣�́C�i�ו��i�����̑��݂̎咣�j�Ƃ��Ē�N�����B�������C�@�����ʂƂ��ċK�肳��Ă��錠���́C�@���v���̏[���Ƃ��Ă����ؖ��ł��Ȃ��B�����āC�@���̋K��́C���̂قƂ�ǂ��u�����̔����C�ύX�C���Łv�Ƃ��ċK�肳���B��������ƁC�����̑��ݏؖ��́C�u�������������C���C���ł��Ă��Ȃ����Ɓv�ɂ���ďؖ�����邱�ƂɂȂ�B�����̌����咣�Ƃ́C�u�����̑��݁v�̎咣�ł����āC�����āC�u�����̔����v�����̎咣�ł͂Ȃ��B�����́C�u�����̑��݁v�̎咣�Ƃ��āC�u�������������C���C���ł��Ă��Ȃ����Ɓv���咣���Ă���̂ł���B�i�@���C���̗v�������_�́C���̓_��������C�����̎咣�́C�u�����̔����̎咣�ł���v�ƍl���Ă���B���̂��߁C�퍐�̎咣�ł���u�����̏��Łv�́C�����̎咣�Ɓu��������v�ƍl���邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�������C�����̎咣�Ɨ�������咣�ł����āC�퍐�́C�Ȃ��C�����̎咣�����j�ł���̂��낤���B�����̎咣���{���ɁC�u�����̔����̂݁v�̎咣�ł���Ȃ�C�i�@���C���̗v�������_���w�E����悤�ɁC�����̎咣�ł���u�����̔����v�̎咣���C�܂��C�퍐�́u�����̏��Łv�̎咣���C�Ƃ��Ƃ��ɔF�߂��C���̌��ʁC���҂Ƃ��ɖړI�B���ƂȂ��āC���s�͌��܂�Ȃ��͂��ł���B��������咣�́C�u�����̔����v���C�u�����̏��Łv���C���ׂĂ��[�����Ă��邩��ł���B�Ƃ��낪�C�����ɂ́C���̏ꍇ�ɂ́C�������s�i����B���҂Ƃ��ɗ�������咣�����藧���C���҂Ƃ��ɏؖ��ɐ��������Ƃ����ꍇ�ɁC�Ȃ��C�������s�i�ƂȂ�̂ł��낤���B���̓����́C�����ł���B�����̎咣�́C���́C�u�����̔����v�̎咣�ł͂Ȃ��C�u�����̑��݁v�̎咣����������ł���B���������āC���Ƃ��C�u�����̔����v���ؖ����ꂽ�Ƃ��Ă��C���́u�����̏��Łv���ؖ������ƁC�����́u�s���݁v�ƂȂ�C�����́u�����̑��݁v�̎咣���ے肳��C���̌��ʁC�������s�i����̂ł���B

�i�@���C���̗v�������_���C�퍐�̍R�قł���u���ł̍R�فv�������āC�����̎咣�Ɨ�������ƍl�����̂́C�����̎咣���C�u�����̔����v�݂̂��ƍl���邩��ł���C���̌����́C�i�@���C���̗v�������_�����ؐӔC�̕��z���N�_�Ƃ��āC����ɏ]���Ă��ׂĂ̖���g�ݗ��Ă悤�Ƃ��Ă��邩��ł���B

�m���ɁC���������ؐӔC���̂́C�u�����̔����v�Ɋւ���v���ł����āC�u�����̑��݁v�Ɋւ��闧�ؐӔC���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ނ���C�u�����̔����v�������ꂽ�ꍇ�ɂ́C�u�����̑��݁v��ے肷�邽�߂ɁC�퍐���C�u�����̏��Łv�Ɋւ���v���𗧏��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁC�i�@���C���̗v�������_�́C�����̎咣�ӔC���u�����̔����v�Ɋւ���v���݂̂ł���C�u�����̑��݁v�Ɋւ���v���ł͂Ȃ��C�ނ���C�퍐�̕��ŁC�u�����̏��Łv�Ɋւ���v�����咣���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍ\��������Ȃ������̂ł���B

�������C��������u�����̔����v�Ɓu�����̏��Łv�Ƃ��Ƃ��ɏؖ����ꂽ�ꍇ�ɁC�����̎咣���ے肳���̂́C���������܂܂Ō����̎咣���ے肳��邩��ł͂Ȃ��C�����̐^�̎咣�ł���u�����̑��݁v���C�u�����̏��Łv�ɂ���āu�����̕s���݁v�ƂȂ��Č��j����邩��ł���B���Ȃ킿�C�����̎咣�́C�u�����̔����v�ł͂Ȃ��C�u�����̑��݁v�ł���C����́C�u�������������C���C���������ł��Ă��Ȃ��v�Ƃ����咣�������̂ł���B�����炱���C�퍐�́C�u�������������Ă��Ȃ����C�܂��́C���������ł����v�Ƃ����咣�ɂ���āC�����̎咣�����j�ł���̂ł���B

�i�@���C���̗v�������_���C���ł̍R�ق̉ӏ��Ř_���I�ɔj�]���Ă��邱�Ƃ́C�ȉ��̋L�q[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��]�ɍł����Ăɕ\��Ă���B���̋L�q��ǂ�ŁC��Ȃ��l�́C�_���Ƃ͉�����m��Ȃ��l�Ɍ�����ł��낤�B

�R�ق́C����������۔F�����ꍇ�ł��咣���邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�C�������̎���ɂ����āC���������������Ƃ��āu�퍐�ɑ���100���~��݂����B�v�Ǝ咣�����ꍇ�C����ɑ��C�퍐���u�����͎�Ă��Ȃ�����ǕԂ����B�v�Ǝ咣�����Ƃ��܂��B�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����B�v�ȂǂƂ����咣�́C���퐶���ł͑S�����������������Ȏ咣�ł��B�������C�v�������Ƃ��ĕ��ނ���C�u��Ă��Ȃ��v�Ƃ����咣�́C�����̏���ݎ،_��̎咣�ɑ���۔F�ł���C�u�Ԃ����v�Ƃ����咣�ٍ͕ς̍R�قƂ��Ĉʒu�t�����܂�����C�_���I�ɂ́C���̂悤�Ȏ咣�����藧�����ƂɂȂ�܂��B

�i�@���C���̗v�������_�̔j�]�́C��L�̋L�q�i���т��̂ł���j�ɂ���Ė��炩�ƂȂ��Ă���B�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�C���Ȃ킿�C�u������Ă��Ȃ����C����Ԃ����v�Ƃ����咣�́C�_���I�Ɍ��ł���B�u�肸�ɕԂ��v���Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B

����ł́C�Ȃ��C�i�@���C���̋��������́C����قǂɖ����Ș_���j�]�ɋC�Â��Ȃ��̂ł��낤���B����́C������������`����������R�ق̒�`���������ȂɐM���Ă��邩���ł���B�������C�����̔��������Ɣ퍐�̏��ł̍R�قƂ�����������̂ł���Ƃ���C�u�����̔��������̔ے�Ə��ł̍R�قƂ���������v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��邩��C�����̔��������ł���u����݂����v�Ƃ����咣�̔ے�ł���u������Ă��Ȃ��v�ƁC���Ō����ł���u����Ԃ����v�Ƃ��C��������Ƃ܂��߂ɐM���Ă��邩��ł���B

�������C�u������Ă��Ȃ����C����Ԃ����v�Ƃ����咣�́C�_���I�ɂ͗������Ȃ��B���������̖���ł���C���������ƍR�قƂ���������Ƃ����l�������̂�����Ă��邩��C���̂悤�Ȍ��Ɋׂ�̂ł���B�R�ق́C���������i�����̑��݂Ƃ��Ắu�����̔����ƌ����̕s���Łv�ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�̔ے�ł���C�۔F�Ƃ̋�ʂ́C�R�ق��咣����҂ɗ��ؐӔC���ۂ����Ă��邱�Ƃ����Ȃ̂ł���B

���́C���̓_�ɂ����C�i�@���C���̗v�������_���u���퐶���v�̎�̂ł���s���̖@��������C����䂦�C�s�����o�ɔ�������̂ƂȂ��Ă���C�M�҂��C����������@�w�ƌĂԏo���_�ƂȂ��Ă���̂ł���B�i�@���C���̋����������C�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ����咣���u���퐶���v���炩������Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ���C�Ȃ����C�s������痣��邱�Ƃ��������I�ȁu�_���v�̏؍��ł���Ƃ���������G���[�g�ӎ��ɗ����Ă��邱�ƁC�u��Ă��Ȃ���ΕԂ��Ȃ��v�Ƃ����_�������C�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ����咣���u�_���I�ɂ́C���藧�v�ƒf�肵�Ă͂���Ȃ��ԓx�́C�w��̃C���n���킫�܂��Ȃ��C���Ȃ킿�C�w��I�����������������̂Ƃ��킴������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�C�u��������������C�O����^���v�Ƃ����̂��C�^���T���Ɍg���҂���ɗ��ӂ��ׂ����_�ł���C������������Ƃ���ɁC�q�ϐ��������C���Ƃ̌��Ђ����ɗ���G�Z�w��ւƑ��邱�ƂɂȂ邩��ł���B�M�҂��C�i�@���C���̗v�������_���u�����@�w�v�Ƃ������R�̈�́C�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�́C���������ƍR�قƂ̊W�����痼������W�ɂ���C�_���I�ɖ������Ȃ��ƌ������邩�����ȂȎp���C�����āC�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ�������ɖ���������ł��邱�Ƃ�F�����C���̖���̑O��ƂȂ�������C���Ȃ킿�C�u�R�ق́C���������Ɨ�������v�Ƃ�������̐^�ۂ��Č�������Ƃ����ԓx��������Ă��邱�Ƃ��C�@���w�ɒl���Ȃ����Ў�`�Ɋׂ��Ă���ƍl���邩��ł���B

�����ɂ���Đ^�����ؖ��ł��Ȃ��Љ�Ȋw�ɂ����ẮC�u������������C���̑O����^���B�O����Ă��邩�疵�����������̂ł���v�Ƃ������́u�w���@�v���ł��d�v�ȏؖ����@�ƂȂ邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�@���C���̋��������́C�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ����咣���������Ă���i���Ȃ��Ƃ��C�s�������ł͖������Ă���j���ƂɋC�Â��Ȃ���C�O����^�����Ƃ��炵�Ă��Ȃ��B

�i�@���C���̋����������C�u�肽�v�Ɓu��Ă��Ȃ��v�Ƃ́C���������Ɣ۔F�Ƃł����āC�������C�������Ȃ��ƍl���Ă���B�Ƃ��낪�C�u��Ă��Ȃ��v�Ɓu�Ԃ����v�Ƃ͖������Ȃ��ƍl���Ă���B���̗��R�́C�u�肽�v�Ɓu��Ă��Ȃ��v�Ƃ́C���������̔F�ۂł��邩�疵�����邪�C�u�Ԃ����v�͍R�قł��邩��C���������̔F�ۂł���۔F�u��Ă��Ȃ��v�Ƃ���������ƍl���Ă���̂ł���B

�������C�����ɑ傫�ȗ��Ƃ������������B���������ƍR�قƂ͗������邩��ƌ����āC�۔F�ƍR�قƂ���������Ƃ͌���Ȃ��i�u��Ă��Ȃ��v�i�۔F�j�Ɓu�Ԃ����v�i�R�فj�Ƃ͗������Ȃ��j�̂ł���B�Ȃ��Ȃ�C�۔F�ƍR�قƂ���ʂ����ȏ�C���҂��������邱�Ƃ́C�T�O�̋�ʂ̈Ӗ������킹��B�u��Ă��Ȃ��v�i�۔F�j�ƁC�肽���Ƃ�O��Ƃ���u�Ԃ����v�i�R�فj�Ƃ��������邱�ƂɋC�Â��Ȃ��̂́C�i�@���C���̋����������C�u���������ƍR�قƂ͗�������v�Ƃ�������ɌŎ����Ă��邩��ł���B

�i�@���C���̗v�������_�̌���I�Ȍ��́C�����̔����v���ƌ����̔�����Q�v���i���Ƃ�����j�Ƃ̊W�ɂ����Ă���ɂ͂�����Ƃ���i���҂̋�ʂ̖��Ӗ����Ɋւ��ẮC[�Γc�E�؋��@�̍č\���i1980�j118�ňȉ�]�Q�Ɓj�B

�_��������āC�_��̌��͂Ƃ��đ���x�������������������Ƃ��悤�B���̏ꍇ�ɁC����ɂ���āC�ӎv�\���������ƂȂ�C����x�����������͂��߂��甭�����Ȃ��Ƃ����W�𗼗�����W�Ƃ�����ł��낤���B�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�Ƃ����咣�����C�u���������̔����ɂ���Č����������������C����̍R�قɂ���āC�͂��߂��猠�����������Ă��Ȃ��v�C���Ȃ킿�C�u�����������������Ȃ��v�Ƃ����咣�̕�������Ɋ�قł��낤�B�������̎i�@���C���̋����ł��C�u�����������������Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ܂ł͍l���Ă��Ȃ��ł��낤�Ǝv����B�������C�ȉ��̋L�q[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j8�ŁC26��] ������ƁC�i�@���C���̋��������́C�u�������邪�������Ȃ��v�Ƃ����_�������ł͂Ȃ��Ƃ܂��߂ɍl���Ă���悤�ł���B

�v�����ސ��̍l�������ȒP�ɐ�������C�����̔����i�����_��̐����Ȃǁj�̓_�́C������咣���悤�Ƃ���҂ɗ��ؐӔC������Ƃ��C�����̔�����Q�i�_��̍���E���U�\���ɂ�閳���Ȃǁj�C���Łi�ٍρE�����Ȃǁj���͑j�~�i�������s�̍R�ٌ��Ȃǁj�̓_�ɂ��ẮC�����̑��݂�ے肵���͂��̍s�g��j�~���悤�Ƃ���҂ɗ��ؐӔC������Ƃ�����̂ł�[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j8��] �B

����C���U�\���Ȃǂ�����C�_������̎������������Ƃ��Ă��C���̌_��͖����ł���C�_�O�`�I�ɑ��݂��Ă��C���̌_�牽��̖@�I���ʂ��������Ȃ��Ȃ�܂��B���̂悤�ȍR�ق���Q�̍R���Ƃ����܂�[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j26��] �B

��L�̋L�q����́C�_��̐����ɂ�锄������������̔����ƁC����ɂ�锄��������̔�����Q�i�R�فj�Ƃ���������Ƃ������_��������B���̌��ʁC��������������́C�������C���C�������Ȃ����ƂɂȂ邪�C���ꂪ��������Ƃ������ƂɂȂ�B��ɏq�ׂ��悤�ɁC�i�@���C���̗v�������_�ɂ��C�u�������������ł���v[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j23��] �C�u�������Ȃ������ł���v[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��] ����������_���I�ɐ������Ǝ咣����̂ł��邩��C�_��̐����ɂ�����x���������̔����ɑ��邻�̐������̔�����Q���R�i����j�́C�R�قł���C���������Ɨ�������̂ł��邩��C�u�������邪�������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��_���I�ɐ������Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł���B�����܂ł���ƁC�i�@���C���̗v�������_�̉����̔炪�͂���Ă��܂��B�i�@���C���̗v�������_���C�_���I�ɔj�]���Ă��邱�Ƃ́C�����ł��낤�B

�������C�i�@���C���̋������C����̗��_�̕s�s�����ɋC�Â��Ă���̂ł��낤�B�ȉ��̋L�q�́C�i�@���C�����珉�w�҂ɑ���x���ł��邪�C�۔F�ƍR�قƂ̈Ⴂ�ɂ��āC�i�@���C���̋����������C����������Q�v���i����j�̏ꍇ�̐����ɋ����Ă���l�q�����Ď���[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��] �B

�������邩�ۂ��̔��f�́C��ɗv���������x���ōs��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���ɒ��ӂ��ׂ��ł��i�Ⴆ�C���������ƍR�ق̊e��̓I������Δ䂵�čs���܂��B�j�B�@�I���ʂ̃��x���Ō����̂ł́C�����������甭������@�I���ʂ�ł������̂��R�قł�����C��ɗ������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ⴆ�C���������Ŕ����_��̐������咣�����̂ɑ��C�퍐������ɂ��_�����ł���Ǝ咣����ꍇ�C�����_��͖����ƂȂ邩��C����͍R�قɓ�����Ȃ��ƍl����̂́C�@�I���ʂ̃��x���Ō������ƂɂȂ�܂��B����́C������l�����ł��B���̓_�͏��w�҂��ԈႢ�₷�������ł��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�_��̐����v���ɂ��ẮC�w���̊ԂőΗ������邪�C��R�@�̔���i�唻��19�E6�E28���W23��387�Łj�ɂ��ƁC�u���S�̈ӎv�̍��v�v�ł���Ƃ���Ă���B�ʐ��́C�_��̐����v���́C�u�O�`�I�Ȉӎv�\���̍��v�v���Ƃ��Ă��邪�C�O�`�I�Ȉӎv�\�������v���Ȃ��Ă��C�u���S�̈ӎv�����v���Ă���v�ꍇ�ɂ́C�_�������邱�Ƃ�ے肷��w���͑��݂��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�C�u��\�͊Q�����i�\�������v���Ă��Ȃ��Ă��C�ӎv�����v���Ă���ꍇ�ɂ͌_��̌��͂���������j�v�Ƃ������[�}�@�ȗ��̓`���I�l�����̐������ɂ��ẮC�w���Ɉ٘_���Ȃ�����ł���B�������Ƃ���ƁC�u�O�`�I�Ȉӎv�\���̍��v�v������ƁC�u���S�̈ӎv�̍��v�v���@���㐄�肳��Ă��邾���ł���C�_���̖{���̗v���́C�u���S�̈ӎv�̍��v�v�ł���ƍl���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�����āC���̍l�����ɂ��ƁC�������C�u�O�`�I�Ȉӎv�\���̍��v�v���咣�E������C�퍐�ɂ���āC���듙�́u���S�̈ӎv�̕s���v�v�i�唻��19�E6�E28���W23��387�ł̗p��@�ł���j��������Ȃ�����C�_��͐�������Ƃ������ƂɂȂ�B

���̂悤�ɍl����ƁC����̎咣�́C�u���S�̈ӎv�̕s���v�v�ɊY�����邱�Ƃɋ^���͂Ȃ��̂ł��邩��C�_��̐����v���ł���u���S�̈ӎv�̍��v�v�ƍ���̎咣�ɂ��u���S�̈ӎv�̕s���v�v�Ƃ́C�v���������x���ɂ����Ă��C���������̂ł����āC�v�������̃��x���i���S�̈ӎv�̍��v�E�s���v�j�ł��C�_��̐����̃��x���i�_��̐����E�s�����j�ł��C����ɂ́C�ł��d�v�Ȑ������̔������x���i�������̔����E�s�����j�ł��������Ȃ��C���Ȃ킿�C�����Ȃ郌�x���ł�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B

�Ȃ��C�_���E�s�����̃��x���Ɋւ��ẮC�����̐������K�v�ł��낤�B���@95���ɂ��C����́C�ӎv�\���i�\���݂܂��͏����̈ӎv�\���j���Ƃ���Ƃ��Ă���B�����āC�\���݂܂��͏������ӎv�\���������ƂȂ����ꍇ�̌��ʂ́C���@521���Ŗ��炩�ɂ���Ă���悤�ɁC�_��̕s�����ł����B���̂悤�ɁC����̌��ʂ́C�����ɂ́C�_��̕s�����ł����āC�_��̖����Ƃ͈قȂ��B���������āC�_���E�s�����̃��x���ł��C����̎咣�́C�_��̐����Ɨ������Ȃ��̂ł���B

��L�̍���̎咣�i����x�����������������Ȃ��Ƃ̎咣�j���_���ɂ�锄������x���������̔����Ɨ�������i�������邪�������Ȃ��j�Ƃ���������I�ɏグ�āC�i�@���C���́C���w�҂ɑ��āu���̓_�͏��w�҂��ԈႢ�₷�������ł��̂Œ��ӂ��K�v�ł��v�Ƃ����x�����f���Ă��邪[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��] �C����́C����Ɍ�������ׂ��x���ł���C�ǂ��l�߂�ꂽ�i�@���C���̋��������̍Ō�̒�R�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��悭�킩��B

�i�@���C���̗v�������_�ɏ]�����u���ł̍R�فv�̐����̂����C�u�����_��̒����ɂ���đ���x�����������������邪�C���Ŏ����ɂ���Ă��̐����������ł����v�i�������������ł����j�Ƃ����C�����Ə��łƂ���������Ƃ�������[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j23��] �ɔ[���������w�҂��C�u��Ă��Ȃ�����ǕԂ����v�i�������Ȃ������ł����j�Ƃ�������[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j24��] �ɂ́C�����̈�a�����������͂��ł���B�����āC�Ō�ɁC�u�����_��̒����ɂ���Ĕ���������������������邪�C����i������Q�R�فj�ɂ���Ĕ�������������͔������Ȃ��v�i�������邪�������Ȃ��j�����������ƍR�ق����痼������Ƃ��������ɏo��ƁC�s���������邱�ƂɂȂ�ł��낤�B���ꂪ�܂Ƃ��ȗ��_�Ƃ�����̂ł��낤���B��w�ŋ����鉿�l�̂��闝�_�Ȃ̂ł��낤���B�����́C���炩�ɔۂł��낤�B

�v�������_�̕��Q���ł��傫�������̂́C���Ƃ��C�v�������_���}�X�^�[�����l�����ɂƂ��āC���@93���i�S�����ہj�̗��@��|�𗝉����邱�Ƃ�����������ƂȂ邱�Ƃł���i�]���̗v�������_�̑�3�̕��Q�j�B

���@93���́C�\�ӎ҂��^�ӂłȂ����Ƃ�m��C�^�ӂƈقȂ�ӎv�\���������ꍇ�ɁC���̈ӎv�\���̌��͂��߂�K��ł���B���̎��̖@��̌��ʂ́C�ȉ��̒ʂ�ł���B

�Ƃ��낪�C���@93���́C���̖@���v�����u�{���Ƃ����������v�Ƃ��ċN������Ă��邽�߁C�]���̗v�������_���w�l�X�́C�S�����ۂ̌����́C�ӎv�\�����L���ƂȂ邱�Ƃł���C����������ӂ܂��͗L�ߎ��̏ꍇ�ɂ́C�������ی삷��K�v���Ȃ����߂ɁC��O�I�ɖ����ƂȂ�Ɨ������Ă���B

���������āC�i�@���C���̗v��������������قƂ�ǂ̐l�́C���@93�������������ɂ��āC���@���@�҂��C�ȉ��̂悤�ɁC�u�����������v�́C�ӎv�\���́u�{���ɕ��ւ�ׂ����́v�ł���[���@���R���i1987�j142��]�Əq�ׂĂ��邱�Ƃ𗝉����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����ԂɊׂ��Ă���B

�i���@93���̗��@���R�j

�@�{���́C�ӎv��\������҂���������ɑ��Đ^���̈ӎv���B�邵����ꍇ�̋K��Ȃ�B�Ⴕ���ꍇ�ɉ��ĉE�̌�����K�p���C���ӎv�\���͂�����ӎv�Ȃ����ׂ߂ɁC���R�C�����Ȃ炴��ׂ��炸�B�c��������\�ӎ҂̐^�ӂ�m�肽��ō��ɉ��Ă͑R�炴�邱�Ƃ��鏊�Ȃ��嫂��C��������\�ӎ҂ɋ\���ꂽ��ꍇ�ɉ��Ă͎Ⴕ�V��L���Ƃ�����C����̈��S���ł͏I�ɓ��Ė]�ނׂ��炴��Ɏ����B����{����i�̋K���K�v�Ƃ����鏊�ȂȂ�B�A�����C���ɑ������ی삷��̕K�v�Ȃ��ꍇ�Ȃ���ȂāC�{���ɕ��w��ׂ������Ƃ��C�ȂĖ{���̓K�p�͈̔͂𖾂ɂ�������̂Ȃ�B

�]���̗v�������_���w�l�X���C���@93���̗��@��|�𗝉��ł��Ȃ��Ȃ闝�R�́C�]���̗v�������_�ɂ��C�S�����ۂ̌����͗L���ł���C������̗��s�����ɑ��āC�\�ӎ҂��R�قƂ��āC�u������̈��ӂ܂��͗L�ߎ��v���咣�������ꍇ�ɂ̂݁C��O�I�ɖ����ƂȂ�Ƃ����l���������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邩��ł���B�ӎv�\���͌������L���ł���Ƃ���ƁC�Ȃ��C�����������Ŗ����ƂȂ�̂��́C�ނ���C����������ƂȂ�B�����ŁC�u���ӂ܂��͗L�ߎ��̑�����́v�ی�ɒl���Ȃ��̂ŁC��O�I�ɖ����ƂȂ�Ƃ��������ɂƂǂ܂�҂��قƂ�ǂƂ������ƂɂȂ�B���������āC�i�@���C���̗v��������������l�X�ɂƂ��āC�S�����ۂ́C�u�ӎv�̕s���݁v�i���@101���̗p��@�j�Ȃ̂ł��邩��C�u�����͖����ł���v�Ƃ������@�҂̍l�����́C�����ł��Ȃ��Ƃ������Ԃ������Ă���̂ł���B

�S�����ۂ��C�ӎv�̕s���݂Ƃ��āC�����́C�����ł���B���̐S�����ۂɂ��ӎv�\�����C��O�I�ɖ������咣�ł��Ȃ��Ȃ�̂́C�P�ӁE���ߎ��̑������ی삷�邽�߂̌����O�ϖ@�����K�p����邩��ł���B�Ƃ��낪�C�]���̗v�������_���w�ԂƁC���̂��Ƃ́C�قƂ�Ǘ���s�\�ƂȂ�B�S�����ۂ̍R�ق̗v�������́C�u���ӂ܂��͗L�ߎ��v�ł����āC�����O�ϖ@���ɕs���́u�P�ӁE���ߎ��v�͗v�������łȂ��ƍl���Ă��܂�����ł���B

���̂悤�ɂ��āC�]���̗v�������_�́C���ؐӔC�݂̂ɏœ_�Ă����_�ł��邽�߁C���Ƃ��C�����O�ϖ@������������Ă���̂悤�ɁC�u������̑P�ӁE���ߎ��v�����̖@��͏d�v�ȗv���ł����Ă��C���ؐӔC�̊ϓ_����́C���̗v�����{������E�����C�����������ɁC���̔��Ύ����ł���u���ӂ܂��͗L�ߎ��v���R�قƂ��ċK�肳��邱�ƂɂȂ邽�߁C�u�P�ӁE���ߎ��v�͗v�������ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�C�v���������������̖@����d�v�ȗv���ł���Ƃ����������C���̖@��̗������j�Q�����Ɏ���̂ł���B

���̂悤�ȕ��Q�́C�P�ɏ��w�҂ɑ���e�����āC���̖@�̌����ҁC����сC���@�S���҂ɑ��Ă��y��ł���C�킪���̖������̖@�𐧒肷��ۂɂ��C�J�����ׂ������������Ă���̂ł���i�ڍׂ́C[����R�E���@�w�K�@�i2007�j241�ňȉ�] �j�B

�]���̗v�������_�̑�4�̕��Q�́C���ꂪ�C�̕������߂Ō��肳��C��x���܂������ؐӔC�́C�]������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁC�d���I�ȗ��ؐӔC�_�Ɋ�Â��Ă��邽�߁C��Q�ҋ~�ς�����ɂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�C�]���̗v�������_�́C�h�C�c�̃��[�[���x���N�������@���v�����ސ�[���[�[���x���N�E�ؖ��ӔC�_�i1972�j]�Ƃ����C���̖@�̏\���݂̂Ɋ�Â��d���I�ȗ��ؐӔC�̕��z�@���Ɉˋ����č\�z���ꂽ���߁C�@���v���͂��ׂČ������咣���Ȃ���Ȃ炸�C�ߎ��ɂ���C���ʊW�̏ؖ��ɂ���C���̏ؖ��͍�����ɂ߂邽�߁C��Q�҂̋~�ς�����Ɋׂ�Ă����B

���Ƃ��C��Q�ҋ~�ς̂��߁C���ؐӔC�̌��������߂ɂ���ĕύX�ł���Ƃ������R�����ɑ��āC�]���̗v�������_�Ɋ�Â��āC�����j�������œ�1�E12�E8���W43��11��1259�Łk�߉������i�㍐�R�����l�́C���̓T�^��ł���B�ō��ٔ����́C���~�E�J���e�����s�����퍐�ł͂Ȃ��C���̔�Q�҂ł��錴���Ɉ��ʊW�̗��ؐӔC��S�ʓI�ɕ��킹�Ă��邪�C���̂��Ƃ́u�@�͐����Ȃ��Ƃɖ�������v�iFavor legitimatis�j�Ƃ������Ɋւ���@�i���ɂ������Ă���Ǝv����B

�]���̗v�������_�ɂ��d���I�ȗ��ؐӔC�̕��z�@���̕��Q�́C���̔����ɂ�����ٔ������J�Z�Y�̕⑫�ӌ��ɂ����āC�ȉ��̂悤�ɁC�����ɏW��Ă���B

�{���i�ׂ́C�Ζ������Ǝ҂̉��i����̎��{�ɂ��C�Ζ����i�̍w���҂����Q�������Ƃ��āC���@709���ɂ�鑹�Q�̔��������߂���̂ł��邪�C���̉��i���肪���{����Ȃ������Ƃ���Ό`�����ꂽ�ł��낤�z��w�����i�Ə���҂������ɍw�������ۂ̏������i�Ƃ̍��z�C���i����̎��{�ƌ����w�����i�̌`���Ƃ̊Ԃ��������ʊW�̑��ݓ��ɂ��Ă̎咣���̐ӔC�́C����҂ɂ����ĕ��S������̂ł������ƁC�����ӌ��ɂ����ďڍׂɐ��������Ƃ���ł���k�]���̗v�������_�l�B�����āC�����̏������i�̌`���ɂ́C�o�ϓI�C�Љ�I�Ȋ����̗v��������C����珔�v�������G�ɋ������Č����̏������i���`�������̂ł��邩��C�z��w�����i�̎Z�o�C�������i�Ɖ��i����̎��{�Ƃ̊Ԃ����ʊW�̗L�����ɂ��Ă͊����̓�₪���݂��C����������҂��咣�����邱�Ƃ́C�ɂ߂č���ȉۑ�ł����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C�s�@�s�ז@�̖@�����炷��C�܂��ɉE�����̂Ƃ���ł����āC���܂ɂ킩�ɂ��̌�����ς���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�������C�]���̗v�������_��p���C�{�e�Œ���V�����v�������_�Ɋ�Â��āC���ؐӔC�ɂ��Ă̏_��ȗ��ؐӔC�̌������\�z���邱�Ƃ��ł���C��Q�ҋ~�ς̎������\�ƂȂ�B���Ƃ��C���@186��2���̐�L�p���̖@����̐���K���ސ����āC���ʊW�ɂ��Ă��C��Q�҂̑��Q�̔����Ƃ������ʊW�̏I�_����͂��߂āC���Q�҂̊댯�̈�̒��O�܂ł̈��ʊW�����ł����Ƃ��́C���Q�s�ׂ��瑹�Q�����܂ł̂��ׂĂ̈��ʊW�̘A�������肳���Ɖ��߂��邱�Ƃ��l�����Ă悢�i�V�������i�ב�1�R�����i�V���n����46�E9�E29�����W22��9�E10���ʍ�1�ŁC����642��96�ŁC���^267��99�Łj�Q�Ɓj�B�Ȃ��C���̓_�ɂ��ẮC�V�����v�������_�̒�Ẳӏ��i3.C.(c)�ŏڂ����_����j�B���������āC�i�@���v�̊ϓ_����́C�]���̗v�������_�́C���̍d���I�ȗ��ؐӔC�̕��z�@�����C�i�@���v�̑ΏۂƂ����ׂ��ł����B

�������̍쐬�̋Z�p�P���Ƃ��Ďn�܂����i�@���C���̗v�������_�ł��邪�C�v�������_�ɏ]���Ĕ��������쐬����ƁC������������u�����҂ɂƂ��āC������ɂ����C�m�肽���Ƃ���ɏ\���������Ă��Ȃ��v�i[�����������̐V�l���i1990�j4��]�C[���k��E�������̐V�l���i1990�j16�Łi�O�䓌���n�ٔ��������j]�j�Ƃ̕s�������܂��Ă����B�����āC�������N�i1989�N�j�ɁC�������������ɂƂ��Ă킩��₷�����P���邽�߂̔������P�ψ�������Ƒ��̊e�n���ٔ����E�����ٔ����ɐݒu����C�����ł̌������ʂ��u�����������̐V�����l���ɂ��āv[�����������̐V�l���i1990�j4��]�Ƃ��Č��\�����B���̌��ʁC�����������̐V�����l���ł́C�u�V�l���ɂ�锻�����́C�ؖ��ӔC�E�咣�ӔC�̕��z�����ɏ]���������̐��������Ȃ��v[�����E�����i�ז@�i2000�j456��]�C���Ȃ킿�C�i�@���C���́u�咣�ӔC�̕��z�@���ɏ]�����v�������ɂ�鐮���͔����̒��ł��邱�Ƃ͂�����߁v�邱�Ƃň�v���݂邱�ƂɂȂ���[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j7�C8�Łi�Z������n�ٔ����j]�B

�ٔ����̂��߂����ɍ\�����ꂽ�����@�w�Ƃ��Ă̎i�@���C���̗v�������_���C��������铖���҂̑����炾���łȂ��C�����Ƃ��Ă̍ٔ�����������P�����߂�ꂽ�Ƃ����̂́C���j�̔���ł��낤�B�i�@���C���̗v�������_���ٔ�������łȂ��C�i�ד����҂������������Ɏ��錴���́C�ȉ���2�ɗv��ł���B

��1�ɁC�ٔ����̂��߂ɍ\�z���ꂽ���_���C�ٔ����ɂƂ��Ă��d�ׂƂȂ������Ƃł���B�u�����ȒP�Ȏ����ł��C���������C����ɑ��铚�فC�R�فC����ɑ���F�ہC�čR�فC����ɑ���F�ہC�āX�R�فC�Ƃ����ӂ��ȑg���Ă����Ȃ���Δ����������Ȃ��v[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j6�Łi�Z������n�ٔ����j]�Ƃ����悤�ɍčR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فc�Ƃ������Ӗ��Ȗ�����ނ��C���������̑j�Q�v���ƂȂ��Ă�������ł���B

��2�ɁC���ؐӔC�̕��z�ɌŎ����C���ؐӔC�������������咣����悢�Ƃ���i�@���C���̗v�������_�ł́C�����҂̌��������\���ɔ��f�ł��Ȃ��B���̂��߁C�i�@���C���̗v�������_�]���Ĕ����������Ɓu���Ɣ炾���̔����C���Ȃ킿�����鍜��؉E�q�唻�����Ƃ��C�[���̗��x�蔻�����Ƃ������悤�ɍ��]�����悤�Ȕ����ɂȂ��Ă��܂��v[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j7,8�Łi�Z������n�ٔ����j]����ł���C�������������������Ă��C�i�ד����҂̌����������m�ɔ��f����Ă��Ȃ������W�̉ӏ��́C�����҂ɂ��ǂ܂�Ȃ��Ȃ��Ă���[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j11�Łi���������ٌ�m�j]�C�i�@���C���̗v�������_�ɏ]�����Ƃ̈Ӗ����Ȃ��Ȃ�Ɏ���������ł���B

�����Ƃ��C�������������V�l���ɕύX�����ۂɁC�������P�ψ���́C����ŁC�u�������͓����҂̂��߂ɂ���v���Ƃ����x���L�q���邱�Ƃɂ���āi[�����������̐V�l���i1990�j5��]�C[�~�j�V���|�E�������̐V�l���i1991�j5��]�j�C�]���̔��������ɑ��锽�Ȃ����߂�ƂƂ��ɁC�����ŁC�u�V�l���́C�����ď]���̗v�������̗��_�⋳����y��������C���̖����v�Ȃ��̂ƕ]�������肵�Ă���킯�ł͖ѓ�����܂���v[���k��E�������̐V�l���i1990�j23�Łi���c�X����n�ٔ��������j]�Ƃ��Ă���B�������C���̔�����^�ɎāC�u�]���^�̔��������������Ă���C�V�l���̔����������v[���k��E�������̐V�l���i1990�j36�Łi�������������j]�Ƃ����̂ł́C�ٔ����̕��S���y�����邽�߂̐V�l���̍l�����ɋt�s���邱�ƂɂȂ�B�������P�ψ���̈ψ����C�i�@���C���̏]���^�̋����i�삷��Ɠ����ɁC�ȉ��̂悤�ɁC�V�����v���������炪�]�܂�Ă���Ƃ��āC�v����������̕ύX�̕����������������Ă��邩��ł���u���k��E�������̐V�l���i1990�j34�Łi���c�X����n�ٔ��������j�v�B

�����ٔ��̎������C�V�l���̔����ɕς���Ă����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���C���C���ł��k�]���̗v����������Ƃ͈قȂ�l�V�l���̔����̋����������Ȃ����ƂɂȂ��ė��悤���Ǝv���܂��B

�����������̐V�������������̏������Ƃ��Ē蒅��������ɂ����āC�������̔��������������Ƃ����ł��Ȃ��i�@���C���̗v�������_�����炷�邱�Ƃ́C���Ӗ��ł���B�u�������Ŕ�����������������ŁC�V�����ŏ��������v�Ƃ����̂ł́C�܂�ŁC�u����̂œ��{�����������ɁC����̂ɏ������߂�v�Ƃ����̂Ɠ����ł���C�ٔ����̔��������̕��S���y������Ƃ����������̐V�l���̎�|�ɔ�����B

�i�@���C���̗v�������_�́C�������̋��l�����g���Ȃ��Ȃ������݂ł́C���͂�C�g�����I�������j�I�╨�ɉ߂��Ȃ��B�����Ƃ��C�i�@���C���̗v�������_�́C���Ȃ��C�@���j�����̑ΏۂƂ��Ă͋M�d�ł���B�������C���݂̖@�����琬����Ƃ����@�ȑ�w�@�̎�������ȖڂƂ��ẮC���̖����͏I�������̂ł���C�u���v�v�ɓ������B��Ȃ��Ƃ́C�ٔ����̂��߂̔���������C�����҂̂��߂̔��������߂����Ē�Ă��ꂽ�V�l���̔������������߂̎w�j�ƂȂ�C�u�V�����v�������_�v���\�z���邱�Ƃł��낤�B

�V�����v�������_�́C�]���̗v�������_�̃����b�g���������C�]���̗v�������_�̃f�����b�g�����ׂč���������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���������āC�V�����v�������_�́C�]���̗v�������_���������̐V�l���ɑΉ��ł��Ȃ��̂ɑ��āC�����҂̌������C���Ȃ킿�C���_��v�����m���ɑi��C���ُ��C�����āC�������̐V�l���ɔ��f�ł��闝�_�����Ƃ����ړI�ɂ��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��K�v�ł���B

�V�����v�������_�̏o���_�́C�i�ו��������̌����咣�ƍl���C�����̌����咣�Ƃ́C�u�������������C���C���ł��Ă��Ȃ��v�Ƃ����U�����@�Ƃ��ċ�̉������ƍl����B����ɑ���퍐�̖h����@�́C�u�������������Ă��Ȃ����C���������ł����v�Ƃ����h����@��ʂ��āC�����̑��݂�ے肷��咣�Ƃ��ċ�̉�����B

�����̔����Ə��łɊւ���咣�́C���ׂāC�@���̏���{�Ƃ��邪�C�w���E����̉��߂�ʂ��Ċm�肳���@���v���v�f�ɂ���č\�������B���̍ہC�@���v���v�f�Ɋւ��闧�ؐӔC�́C�������C�d�v�Ȗ��ł��邪�C�����́C���ؐӔC���@���v���v�f�i���������j�������咣����悢�Ƃ��C�퍐�́C���ؐӔC���@���v���v�f�i������Q�����C���Ō����j�������咣����悢�Ƃ����]���̗v�������_�ɂ́C�^���Ȃ��B

�����́C���ؐӔC��������Ȃ����ɂ�����炸�C�����̔����v���Ə��Ō����̂Ȃ����Ƃ��咣���ׂ��ł���C����ɑ��āC�퍐�́C�����̔����v���̕s���݁C�܂��́C�����̏��ŗv���̑��݂��咣���ׂ��ł���B

�������҂̎咣�Ƃ͈قȂ�C���Ɋւ��ẮC�@���v���v�f�ɊY�����鎖�����^�U�s���ƂȂ����ꍇ�ɁC���ꂪ���݂��Ȃ����̂悤�ɔ��f���ׂ����i�����j�C���ɁC���ꂪ���݂������̂悤�ɔ��f���ׂ����i��O�j�́C�u�@����̐���K��v�����݂��邩�ǂ������l�����āC�ٔ��������f����B

�]���̗v�������_�́C������قځC�u�{���Ƃ����������v�Ƃ����̋K��̍\���ɂ���Ă̂ݔ��f���悤�Ƃ������C����ł́C�s�\���ł���B�L���Ӗ��ł́u�@����̐���v�������C���ؐӔC�̕��z�����肷��ƍl����ׂ��ł���[�l��E�������ӔC�̏ؖ����i1975�j2�ňȉ��Q��] �B

���̂悤�ɁC���ؐӔC�̕��z�́C���ɓI�ɂ́C�u�@����̐��肪���邩�ǂ����v�Ō��肳���B�����Ƃ��C�u�@����̐���v�́C�����ŋK�肳��Ă���ꍇ�́C����قǑ����͂Ȃ��B���Ƃ��C���@�ɂ����ẮC�@����̐��肪�����Œ�߂��Ă���̂́C�킸��25�ӏ��ɉ߂��Ȃ��B�������C�@����̐���́C�ȉ��ɏq�ׂ�悤�ɁC�@�����Œ�߂��Ă���ȊO�ɂ��C�A��ʌ����Ƃ��ĔF�߂��Ă���ꍇ�C�B���C�{���Ƃ����������ŏ����������Ă���ꍇ�C����ɂ́C�C���߂ɂ���đ��݂���ꍇ������C�����ɂ���āC���ؐӔC�̕��z�����肷�邱�Ƃ��\�ł���B

���ؐӔC�̕��z�́C��1���C�u�@����̐���v�K�肪���邩�ǂ����Ŕ��f�����B���̗��R�́C�@����̐���̏ꍇ�ɂ́C�u�^�U�s���̏ꍇ�ɂǂ̂悤�ɔ��f���ׂ����v�ɂ��āC���̖@�̗��@�҂����m�Ɉӎ�������ŁC�̋N�����s���Ă��邩��ł���B���@�҂��������u���炩�łȂ��Ƃ��v�i���@30���C32����2�C762���j�ȂǂƂ��āC���ؐӔC�̕��z�m�Ɉӎ����āC���N�����Ă���Ƃ��́C����ɏ]���ׂ��ł���i���@�҈ӎv�j�B

���Ƃ��C���@32����2�́u�@����̐���v�́C���@������ɁC�q��@���̓��ɂ���āC�Ƒ�����x�Ɏ��S�����ꍇ�̑����W�̕��G����������邽�߂ɁC���S�̏������s���̏ꍇ��z�肵�āC�u�������S�v�Ƃ����u�@����̐���v���s�������̂ł���B���̏ꍇ�ɂ́C�̖����ɂ���ʂ�C�u1�l�����̎҂̎��S��ɂȂ��������Ă������Ƃ����炩�łȂ��Ƃ��v�ɂ́C�ٔ����́C���ׂĂ̎҂��u�����Ɏ��S�������́v�ł��邩�̂悤�Ɉ����C���̊Ԃ̑����W��ے肷�锻���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����̐���́C��2���C�����̋K�肪�������łȂ��C�u�o�������l�́C���S���m�F���ꂽ��C���H�鍐���Ȃ���Ȃ�����C�����Ă���Ɛ��肳���v�Ƃ��C�u���������������̂́C���ł��ؖ�����Ȃ�����C���݂���Ɛ��肳���v�Ƃ��Ƃ�����ʂɏ��F���ꂽ���茴���́C���ݏؖ��̐��茴���Ƃ��āC��ʂɏ��F����Ă���m�����������ł���C��̍������Ȃ��Ă��C���p���邱�Ƃ��ł���i�o�����j�B

���Ƃ��C��ɏq�ׂ��悤�ɁC�����̎咣�́C�����̑��݂̎咣�ł��邪�C�����́u���݁v�́C�u�������������C���C���������ł��Ă��Ȃ����Ɓv�ɂ���ďؖ������B���̂����C���������ؐӔC���̂́C�������������邱�Ƃ������Â���@���v���v�f�ɂ��Ă݂̂ł���B���������ł��Ă��Ȃ����Ƃ������Â���@���v���v�f�ɂ��ẮC�����͗��ؐӔC��Ȃ��B���̗��R�́C������������������ƁC���Ύ����̏ؖ����Ȃ�����C���������݂��Ă���Ƃ����u�@����̐���v����������ł���B���́u�@����̐���v�́C�������@���ɂ�閾���̋K��͂Ȃ����C���߂ɂ���āC�����邱�ƂȂ���ʂɔF�߂��Ă��錴���ł���B[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j8��] ���C�ȉ��̂悤�ɂ��āC���ʂƂ��āC���̌������L�p�ł��邱�Ƃ�F�߂Ă���B

���錠���̔��������������ꂽ�Ƃ��́C���œ��̓_�ɂ��ė����Ȃ�����C���̌����͑������Ă�����̂ƈ����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@����̐���́C��3���C���̖@�̏��C�u�{���v�Ɓu�����������v�Ƃɏ����������Ă���ꍇ�ɂ��C�u�����������v�̖@���v���v�f�̔��Ύ������@���㐄�肳��Ă����Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���i�\���j�B

���Ƃ��C�����������ŁC�u�������C���ӂ̏ꍇ�ɂ͂��̌���łȂ��v�Ə�����Ă�����C���̔��Ύ����ł���u�P�Ӂv���u�{���v�̖@���v���v�f�Ƃ��āC�u�@���㐄��v����Ă���Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ��C�{���Ƃ����������́C���@�҂��C���̖@��̌����Ɨ�O�Ƃ����������Ă��邾���ŁC���ؐӔC�̂��Ƃ��l�����Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́C�@����̐���Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��i[�V���E�����i�ז@�i1985�j355��] �C[�����E�����i�ז@��i2005�j482��] �j�B

�@����̐���́C��4���C�@���̉��߁C���ɁC�@����̐���̗ސ������Ƃ��Ă��F�߂���B���Ƃ��C�@����̐���K��̓T�^��ł��閯�@186��2���̗ސ��Ƃ��āC���ʊW�̖@����̐��肪�l������i�ސ����߁j�B

�@���v���v�f�̂����C�����������邱�Ƃ��ɂ߂č���ł���ꍇ�ɂ́C���̈ꕔ�������ꂽ�ꍇ�i���Ƃ��C���ʊW�̘A�����C��������퍐�̊댯�̈�Ɏ���܂ŗ����ꂽ�Ƃ����ꍇ�j�ɂ́C�c��̕����̈��ʊW�i�퍐�̊댯�̈�Ɋւ�����ʊW�j�ɂ��āC�@����̐��肪����Ɖ��߂��邱�Ƃ��\�ƂȂ�i���ʊW�̏ؖ��ɂ�����댯�̈�����Q�Ɓj�B

��̓I�ɂ́C�V�������a�i�ה����i�V���n����46�E9�E29�����W22��9�E10���ʍ�1�Łj�́u����v�̈Ӗ����߂����đ����Ă���B���̏ꍇ���C���ʊW�̏ؖ��ɂ����āC������������Q�҂ɓ��B����o�H�i�����o�H�j�̗�����Ƃ̖�O�ɂ܂œ��B�����ꍇ�ɂ́C��Ƒ��ɂ����āC���Ȃ̍H�ꂪ�������ɂȂ蓾�Ȃ����Ȃ��ؖ����Ȃ�����C���ʊW�S�̂̑��݂��@���㐄�肳���C���Ȃ킿�C���ؐӔC���]�������ƍl����ׂ��ł��낤�B���ʊW�̈ꕔ�i������̊댯�̈���c���������j�̗��ɂ���āC���ʊW�̑S�̂��@���㐄�肳���Ƃ������J�j�Y���́C���@186��2�����C��L�̎n�_�ƏI�_�Ƃ��������ƁC��L�̌p�����@���㐄�肳���Ƃ������J�j�Y���Ɠ����ł���B

���̂悤�Ȗ@����̐���́C�{���Ƃ����������ɂ����@�i�b��^���j�ł́C�\���ł��Ȃ����̂ł���C�u�{���Ƃ����������ɂ��\�����@�v�Ɣ�r�����ۂ́C�u�@����̐���v�ɂ��\�����@�̗D�z�����ۗ���ƂȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�C���ؐӔC���i�ׂ̓r���œ]������Ƃ������ۂ́C���@186��2���̂悤�ɁC�@����̐���K��Ƃ��Ă����C�\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B

���̂悤�ɂ��āC�@���v���v�f���^�U�s���ƂȂ����ꍇ�ɁC�ٔ��������̖@���v���v�f�̕s���݂�O��ɍٔ������ׂ����i�����j�C���ɁC�ٔ��������̖@���v���v�f�̑��݂�O��ɍٔ������ׂ����i��O�j�́C���̖@���v���v�f���C�@���㐄�肳��Ă��邩�ǂ����̉��ߖ��ɋA���邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�̔��f�́C�˂��l�߂Ă����ƁC���̖@���v���v�f�̏ؖ��̓�Ղ��l�����āC�����Ɣ퍐�Ƃǂ���ɗ��ؐӔC�킹��̂��C�������Ƃ������ߖ��ւƎ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B���̓_�ŁC�ؖ����R����ٔ������~�ς��邽�߂̐��x�Ƃ��Ă̗��ؐӔC�̖�肪�C�ĂсC�����҂̗��؊����ƃ����N���邱�ƂɂȂ�B

�]���̗v�������_�̒v���I���ׂ́C���ؐӔC�̕��z�ɂ���Ď咣�ӔC�̕��z�������肵�悤�Ƃ������߂ɁC�����҂̌������̂����d�v�ȑ��_�i���Ƃ��C��������x�����������ł́C�����L�ڂɁu�����́C�퍐�ɍb�y�n�������n�����v�Ƃ����������C����ɁC�j�S�����Ƃ������ׂ��C�u�������������Ă��C�퍐�́C���낢�댾���āC���2�C000���~���x����Ȃ��v�Ƃ��������������f���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃł�����[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j31��]�j�B

�V�����v�������_�ł́C�����̎咣�Ɣ퍐�̎咣�Ƃ́C���m�ɑΗ����C���ׂĂ̌����������m�ɔ��f����邱�ƂɂȂ�B���̌����́C�V�����v�������_�́C���ؐӔC�Ǝ咣�ӔC�Ƃ�藣���C�����̎咣�́C�u�������������C���ł��Ă��Ȃ��v���Ƃł���C����ɑ��āC�퍐�̎咣�́C�u�������������Ă��Ȃ����C�܂��́C���������ł��Ă���v���Ƃł��邱�Ƃm�ɂ��Ă��邽�߁C�����́C�u�b�y�n��퍐�ɔ������v���Ƃ����łȂ��C�����̔����̑j�~�̍R�ق�r�����邽�߂ɁC�u�����́C�퍐�ɑ��čb�y�n�������n�����v���Ƃ��咣���ׂ��ł���C�܂��C�퍐�̏��Ŏ����̍R�ق�j�~���邽�߂ɁC�u�����́C�퍐�ɐ��������v���Ƃ��咣�ł��邵�C�퍐�ٍ̕ς̍R�ق�j�~���邽�߂ɁC�u�퍐�͂��낢�댾���đ��2�C000���~���x����Ȃ��v���Ƃ��咣���邱�Ƃ��ł���B�퍐�́C�����̌����̎咣�ɑ��āC�F�ۂ����邱�Ƃɂ���āC���ׂĂ̑��_�����₩�ɖ��炩�ƂȂ�B

�V�����v�������_�̓��F�́C�������咣���ׂ����Ƃ��u�������������C���C���ł��Ă��Ȃ��v���Ƃł���Ƃ��C�퍐���咣���ׂ����Ƃ��u�������������Ă��Ȃ����C�܂��́C���������ł��Ă���v���Ƃł���Ƃ��Ă��邽�߁C�����Ɣ퍐�̎咣�́C�^��������Η�����\���ƂȂ��Ă���C��������咣�́C�܂܂�Ă��Ȃ��B��O�I�ɗ�������ꍇ�Ƃ����̂́C�������s�̍R�ٌ��ɑ�\����邢����u�j�~�̍R�فv�ł���C���̏ꍇ�́C���҂̎咣���Ƃ��ɔF�߂��āC�������t�������������B���������āC�V�����v�������_�ł́C�i�ו��Ɋւ��āC����������A����i�ו��ł����āC�j�~�̍R�ق��咣���邱�Ƃ�z�肵�C���Ɏ����C�V�����u���b�N�E�_�C�A�O�����Ɍ�����悤�ɁC���ݓI�ȑi�ו������l���ɓ��ꂽ�咣�̂��Ƃ���s����悤�ɂ��Ă���B

���̂悤�ɂ��āC�V�����v�������_�ł́C�����̎咣�Ɣ퍐�̎咣�Ƃ́C��ɂ��ݍ������ƂɂȂ邽�߁C�������鎖���͑S�����݂��Ȃ����ƂɂȂ�B����܂ŁC�čR�قƂ���Ă��������́C�����̎咣�ɊҌ�����邵�C�āX�R�قƂ����Ă��������́C�퍐�̎咣�̒��ɂ��炩���ߎ�荞�܂�邱�ƂɂȂ�B���������āC�V�����v�������_�ɂ����ẮC�ٔ��������Y�܂������Ă����čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فC�c�Ƃ������Ӗ��Ȗ�����ނ͉��������B

�ȏ�̂��Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁC�V�����v�������_���̗p����C�����炵���u���b�N�E�_�C�A�O�������Љ�邱�Ƃɂ���B

�ȉ��̃��f�����C�V�����u���b�N�E�_�C���O�����̃��f���ł���B���ׂĂ̑i�����́C���̃u���b�N�E�_�C�A�O�����̒��ɂ����āC�����̎咣�Ɣ퍐�̎咣�Ƃ��āC���[���邱�Ƃ��ł���B�ǂ�ȕ��G�Ȏ������C���̗�����͂ݏo�����Ƃ͂Ȃ����C�����Ɣ퍐�̂��ׂĂ̏d�v�Ȍ��������C���ׂĂ���4�~6�̃}�g���b�N�X�̒��Ɏ��܂�悤�ɐv����Ă���B

���\6�@�V�u���b�N�E�_�C�A�O�����̃��f�� �@ �����̎咣 �퍐�̎咣 �i�ו�

�i�����̎�|�j�{�i���� �����̎�| �����̎�|�ɑ��铚�� ����I�Ȕ��i����

�i�������t�j���A����퍐�̌����咣�ɑ��铚�� �퍐�̌��A���錠���咣 �v������

�i���������j�������R�C

������Q���R��������(1) ��������(1)�ɑ���F�� �j�~���R

�i�����I�R�فj��������(2) ��������(2)�ɑ���F�� ���Ŏ��R�C

���ŏ�Q���R��������(3) ��������(3)�ɑ���F��

�]���̃u���b�N�E�_�C�A�O�������C�čR�فC�āX�R�فC�āX�X�R�فC�c�Ƃ����悤�ɁC�E�։E�ւƂ���Ă����C�����Ɣ퍐�Ƃ̉��V���e�j�X�̃����[�̂悤�ɂ͓W�J�ł����C�����[�̏ꏊ���C�R�[�g�̏�O�ւƖ����ɍL�����Ă����C�Ȃ��Ȃ����̏ꏊ�ɖ߂��Ă���Ȃ��Ƃ������_��L���Ă����B

|

| Kg: Klagegrund�i���������j�CE: Einwendung�i�R�فj�CR: Replik�i�čR�فj D: Duplik�i�āX�R�فjT: Triplik�i�āX�X�R�فj�C�c ���F�����C�܂��́C�����Ȏ����C���F�s�m�C�~�F�۔F |

| ���}1�@���u���b�N�E�_�C�A�O�����̃��f�� |

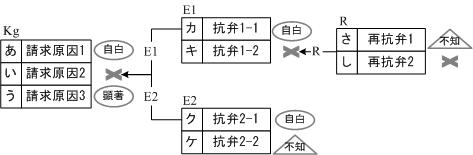

���̐V�����u���b�N�E�_�C�A�O�����̓��F�́C4�~6�̃u���b�N���ό`����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����C�P�ɁC���̒��g�������čs���ɉ߂��Ȃ��B�����Ǝ咣�̑Η��́C�e�j�X�̃����[�̉��V�̂悤�ɁC�R�[�g�̒��Ő��m�ɍČ������B���̂��Ƃ��C[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j21��]�ȉ��̑�2��̏ꍇ���ɂƂ��āC���炩�ɂ��邱�Ƃɂ��悤�B

���\7�@��2��Ɋւ���V�u���b�N�E�_�C�A�O���� �@ �����̎咣 �퍐�̎咣 �i�ו�

�i�����̎�|�j�{�i���� �i�����̎�|�j

Y�́CX�ɑ��C�b�y�n�̔������2000���~���x�����B�i�����̎�|�ɑ��铚���j

X�̐��������p����B����I�Ȕ��i����

�i�������t�j�i���A����퍐�̌����咣�ɑ��铚���j

Y�̔��i���������p����B�i�퍐�̌��A���錠���咣�j

X�́CY�ɑ��C�b�y�n�������n���B�v������

�i���������j�������R�C

������Q���R��������(1)

����8�N3��3���C�����Ɣ퍐�̊ԂŁC�������b�s���Y��퍐��2,000���~�Ŕ���Ƃ̔����_�����������B��������(1)�͔۔F����B �i�����I�R�فj

����I�ȑj�~���R��������(2)

X�́C��L�����_��Ɋ�Â��CY�ɍb�y�n�������n�����B��������(2)�͔F�߂�B ���Ŏ��R�C

���ŏ�Q���R��������(3)

X�́CY�ɑ��āC����8�N3��3������C�i����N�Ɏ���܂ŁC���x��2�C000���~�̎x���̍Í����������C�퍐�́C�������E���āC�������2,000���~���x����Ȃ��B

��������(3)�͔F�߂邪�C����̐܂荇�������Ă��Ȃ�����C�x�����K�v���Ȃ��B

�i���Ŏ����̍R���j

���Ƃ��C�����_�������Ă����Ƃ��Ă��C���������i1�j�Ɋ�Â�X�̍��́C����18�N3��3���܂ł�10�N�ԁCX�������s�g�����Ă��Ȃ��̂ŁC�����ɂ���ď��ł��Ă���B

��L�̐V�����u���b�N�E�_�C�A�O�����Ə]���̃u���b�N�E�_�C�A�O����[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j19��] �Ƃ��r���Ă݂悤�B��2��̏ꍇ�C�i�@���C���̗v�������_�Ɋ�Â����u���b�N�E�_�C�A�O�����ł́CKg�̊O�ɁCE���lj����ꂽ���Ƃɂ���āC�\�����̂��ω����Ă���B

|

| ���}2 ��2��Ɋւ��鋌�u���b�N�E�_�C�A�O���� |

���̂悤�ɁC���u���b�N�E�_�C�A�O�����ɂ����ẮC�����Ɣ퍐�̎咣�ɂ���āC�u���b�N�E�_�C�A�O�����̍\�������X�ƕω����C��܂�Ƃ��낪�Ȃ��B�������C���̋��u���b�N�E�_�C�A�O���������Ă��C�����́u�������v�C�퍐�́u�������v���C�ǂ̂悤�ɂ��ݍ����Ă���̂��قƂ�Ǖs���ł���B�Ȃ��Ȃ�C�ő�̑��_�Ƃ��Ắu�퍐��������x�����Ă��Ȃ��v�Ƃ����������C���u���b�N�E�_�C�A�O�����ɂ͏������ނ��Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B

���̂悤�Ɍ��Ă���ƁC�V���u���b�N�E�_�C�A�O�����̎��̈Ⴂ�͗�R�Ƃ��Ă���Ǝv����B���������āC�i�ׂ̍\���𗝉����邽�߂ɋ��u���b�N�E�_�C�A�O�����������K�v�͂Ȃ��B���Ƃ��C��Ƃ��āC���u���b�N�E�_�C�A�O�����������Z�p��g�ɂ��邱�Ƃ��K�v���Ƃ��Ă��C��ɁC�V�u���b�N�E�_�C�A�O���������������Ă����C���u���b�N�E�_�C�A�O�����ɕϊ����邱�Ƃ́C���Ƃ��ȒP�ł���C��ɁC���u���b�N�E�_�C�A�O�����������K�v�͂Ȃ��C�����������Ԃ̖��ʂł��낤�B

����܂ł̋c�_��ʂ��āC�i�@���C���̗v�������_�̓��F�́C�ȉ���7�_�܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B

�ȏ�ŁC�i�@���C���̗v�������_�̖��_�̎w�E�ƁC�V�����v�������_�̊T�v�ɂ��Ă̘_���I���B����̉ۑ�Ƃ��ẮC[�i�@���C���E������茤��15��i2006�j] �̉���̂��ׂĂ�����ǂ��Ď��グ�C���̗��_�I�Ȕj�]�𒀈�w�E����ƂƂ��ɁC�V�����v�������_�̊e�_�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��c����Ă���B���Ȃ킿�C�i�@���C���̗v���������炪��w����̖ړI�ƑΗ�������̂ł��邱�ƁC��w����ɓK�������V�����v�������_�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����C��̗��ʂ��Ė��炩�ɂ���Ƃ����ۑ�ł���B