|

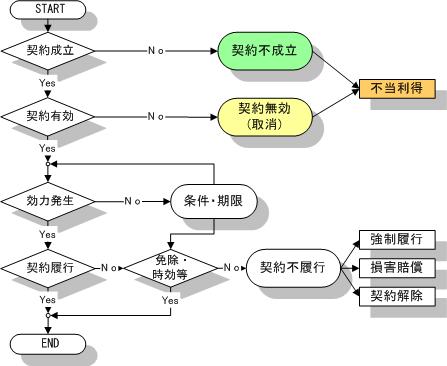

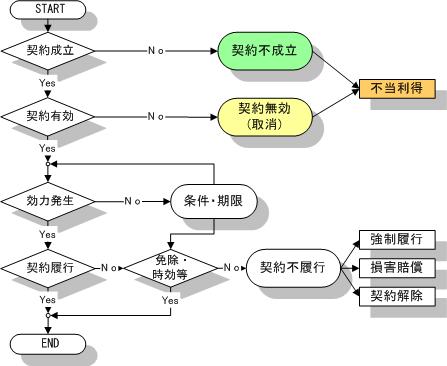

| 図12-1 契約の流れにおける契約の不成立・無効の位置づけ |

[契約法講義の目次]へ

作成:2006年9月14日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

書記:竹内 貴康,藤本 望 編集:深川 裕佳

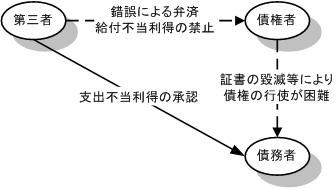

前回で契約の成立と契約の有効・無効の講義が終わりましたので,今回は,契約の不成立と契約の無効の効果としての不当利得(債権の発生原因の諸類型になり損ねた場合の最終的な受け皿)について講義をします。

|

| 図12-1 契約の流れにおける契約の不成立・無効の位置づけ |

今回の講義で学ぶべき項目は以下の通りです。

不当利得とは,法律上の原因なしに,ある人の損失によって,他の人が利益を受けた場合に,その人(利得者)は他の人(損失者)にその利益(利得)を返還しなければならないというものです(民法703条以下)。そこでいう「法律上の原因なしに」とは,「債権の発生原因なしに」ということであり,したがって,不当利得は,債権の発生原因のうちの1つになり損ねた場合(契約になり損ねた場合,事務管理になり損ねた場合,不法行為になり損ねた場合)の最終的な受け皿としての機能を果たしています。

不当利得には,以下に述べるように,給付不当利得,侵害不当利得,支出不当利得という3つの類型があります。ここで注意が必要なことは,類型を取ると必ず,法の空白(規定漏れ)が出て,破綻してしまうことです。そこで,不当利得の場合にも,全ての類型を包み込む,一般法,すなわち,一般不当利得というものを作って,その破綻を防ぐことが必要となっています(類型でない第4類型(一般不当利得)に着目しよう[ドイツ債務法改正鑑定意見(1988)395頁参照])。

民法は,総論と各論とを組み合わせた構造をもっています。例えば,債権総論と各論,債権各論の中に,さらに契約総論と契約各論とがあります。さらに,売買契約は,単に典型契約の一類型という地位にとどまらず,有償契約の総論の地位にある(559条)というように,総論と各論とが複雑に入り組んだ構造をしています。

| 民法総則 | 債権総論 | 債権各論 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 私権の 一般原則 |

基本原則 | 憲法29条 | 債権の目的 | 特定債権 | 契約 | 契約 総則 |

契約の成立 | 申込と承諾による成立 | |

| 信義則 | 種類債権 | 懸賞広告 | |||||||

| 権利濫用の禁止 | 金銭債権 | 契約の効力 | 同時履行の抗弁権 | ||||||

| 解釈基準 | 選択債権 | 危険負担 | |||||||

| 私権の主体 | 自然人 | 債権の効力 (掴取力) |

対内的効力 (履行強制, 損害賠償) |

第三者のためにする契約 (生命保険,責任保険契約等) |

|||||

| 法人 | 対外的効力 (債権者代位権, 債権者取消権) |

契約の解除 | 要件 | 履行遅滞 (定期行為を含む) |

|||||

| 私権の客体 | 物(有体物,無体物) | 多数当事者の 債権及び債務 |

総則 | 履行不能 | |||||

| 私権の変動 (発生・ 停止・ 失効・ 消滅) |

法律行為 (典型例は, 契約) |

総則 | 不可分債権 | 効果 | |||||

| 意思表示 | 連帯債務 | 契約 各論 |

財産権の移転 | 贈与,売買,交換 | |||||

| 代理 | 保証債務 (保証契約) |

物の利用 | 消費貸借,使用貸借,賃貸借 | ||||||

| 無効・取消 | 債権の譲渡(譲渡契約) | 労務の利用 | 雇傭,請負,委任,寄託 | ||||||

| 条件・期限 | 債権の消滅 | 弁済(契約の履行) | 物と労務の結合 | 組合,終身定期金 | |||||

| 期間 | 相殺 | 紛争の解決 | 和解 | ||||||

| 時効 | 総則 | 更改(更改契約) | 事務管理 | ||||||

| 取得時効 | 免除 | 不当利得 | |||||||

| 消滅時効 | 混同 | 不法行為 | |||||||

総論と各論の組み合わせという構造は,各規定の共通部分を総論として規定できるため,条文の繰り返しを省略して,コンパクトな法律にまとめることができます。したがって,立法技術としては,これが一番便利です。しかし,法律を利用する立場からは,不便が生じます。例えば,契約事件に適用されるべき条文を探索する場合,まず,契約各論(13の典型契約に関する条文)から適切な条文を探しますが,それがなければ,契約総論に戻って条文を探さなければなりません。そこにもなければ,債権総論,さらに,民法総則へと遡っていき,最後は契約を支配する一般法理としての信義則にまで行き着くという作業を繰り返さなければならないというわけです。

さらに視野を広げてみましょう。民法は民事事件を解決するための一般法です。特別法で解決できなかった事件が民法に持ち込まれるのです。そういう意味で,民法は,法規の中で民事救済の最後の砦なのです。法律の体系上は,「特別法は一般法を破る」,「特別法は一般法に優先する」といわれています。しかし,特別法は穴だらけで,全ての問題を解決できるわけではありません。特別法で解決できない問題は,一般法である民法に戻って解決されるのです。つまり,「特別法は,一般法によって補完される」のです。

このように考えると,民法に戻った場合にも,同じことが生じることがよく理解できると思います。民法に戻って,その中をよく見てみると,民法の中にも,特別規定と一般規定が構造的に配置されています。そして,最も困難な問題は,具体的で明確な特別規定ではなく,結局は,抽象的ではあるが隙間のない一般法理である不当利得,信義則などによって解決されることになるのです。

このことは,民法の教育目標と関連します。民法をマスターするということは,ある事例が与えられたら,適用条文を見つけるという能力を養うことが第一歩になります。その際,契約の問題であれば,まずは契約各論の条文を探しますが,そこに見つからなければ,契約総論の条文を探すことになります。それでもなければ,さらに債権総論や民法総則に遡っていくというプロセスをスムーズに実行できるようになることが必要です。簡単なようですが,このようなプロセスを日常的に繰り返して練習しておかないと民法をマスターできません。私が講義で皆さんに質問するのも,主として,このような観点から,皆さんの日常の練習の成果を試していることが多いので,頑張りましょう。

法律の歴史の問題になりますが,民法の条文は,さかのぼっていくとローマ法に辿りつくといわれています。ローマ法は,2000年も前の法に関する叡智です。通常の知識は,例えば,医学の知識は,去年履修したことが,今年役に立たないといわれています。ところが,法律,特に,民法の場合には,100年前の知識とそう違わないのです。極端なことをいえば,2000年前のローマの学者といまの裁判官に,問題解決の方法を聞くと,同じ答えが返ってくるのではないかと思えるほどです。

ところで,もともとのローマ法は,個別・類型的なルールの集合体であり,一般法を持っていませんでした。そのため,例えば,新しいタイプの不法行為が出現すると,その問題に即座に対応することができませんでした。なぜなら,不法行為類型から外れるものは,救済されなかったからです[原田・民法典の史的素描(1954)338頁]。

|

この点,フランス民法に由来する一般不法行為は,類型を持たない(逆からいえば,全ての類型を潜在的に包含している)ため,新しいタイプの問題にもすべて対応することができます。わが国で発生した新しいタイプの民事紛争,すなわち,公害,製造物責任,悪徳商法による消費者被害等は,すべて,まず,一般不法行為法(民法709条)によって救済が与えられ,判例の蓄積とともに,個別類型に特化された特別法(公害健康被害の補償等に関する法律,製造物責任法,消費者契約法等)の制定によって,さらに救済が進んだという歴史があります。

このように,類型化をすると具体的でわかりやすくなるのですが,類型化は必然的に類型漏れと類型の重複を生じさせます。類型論は,それとともにそれを補う一般論がなければ,必ず破綻するということに注意しなければなりません。というのは,類型化は必ず隙間が生じます。したがって,類型化だけでは,救済されない谷間の部分が生じてしまうのです。立法技術としては,類型化は,必ず「後追い行政」になってしまいます。問題が起こるたびに,法律を作り直す必要があるからです。

人権保護の観点から罪刑法定主義を採用する刑事法,事業者規制を合わせて行ってきた従来の消費者保護立法等は,この典型例であり,「後追い」を繰り返さざるをえないのです。これに比べると,一般法を持つ民法の場合,予期せぬ問題(公害,製造物責任,悪徳商法等)に対しても,一般法があるため,漏れなく,かつ,即座に対応しつつ,判例の集積を待って,より救済に厚い特別法を立法化していくことがで,余裕を持って対応できます。つまり,一般法は,類型化から生じる救済の隙間をきちんと受け止めることができるというメリットがあるのです。

|

| 図12-3 類型化された特別法と一般法の結合によって,迅速かつ確実な救済が実現できる |

不法利得ではなく不法行為の話にそれてしまいましたが,以上の説明で,不当利得に関しても,その類型化のメリットとデメリット,および,デメリットを克服するためには,一般不当利得が必要であることが理解できたことと思います。それでは,これから,実際の不当利得の類型とそれを補う一般不当利得について,詳しく見ていくことにしましょう。

まず,給付不当利得(契約になり損ねた不当利得)について説明しましょう。給付不当利得の条文として,民法703条と704条とをあげておきましたが,民法703条と704条というのは,給付不当利得の類型としての役割を持つだけでなく,一般不当利得としての機能,すなわち,全ての不当利得類型の受け皿ともなっています。

一般不当利得(民法703条,704条)は,一般法の典型とされている一般不法行為(709条)よりも,さらに一般的な規定です。類型に当てはまらなかった全てのものの受け皿なのです。問題解決の順序としては,契約がなければ,不法行為に行くのですが,それもだめなら,不当利得に行くしかない。不当利得は信義則の一歩前の一般法なのです。その精神は,「他人の犠牲の上に利得をするなかれ,利得は損失者に返還すべし」というものです。つまり,公平なのですね。

一般不当利得は,民法703条に規定されているように,「法律上の原因がない」ことが必要です。「法律上の原因」とは,大雑把にいえば,「債権の発生原因」のことです。例えば,債権の発生原因の1つである契約があれば,法律上の原因があるので,不当利得は成立しない。しかし,反対に,債務の発生原因がないのに,ある人に損失によって他の人に利得が生じている場合には,受け皿として不当利得が機能し,受益者は,損失者に利得を返還することによって公平を実現するというわけです。

給付不当利得に関していえば,契約になり損ねたもの,すなわち,契約が不成立となったり,契約が無効となったりした場合の受け皿として,不当利得(給付不当利得)があるということになります。

契約になり損ねた不当利得である給付不当利得に戻って説明を続けます。契約から生じる債務を履行するために目的物を給付した者は,債務が不成立・無効の場合には,その目的物の返還を請求できます。原則は,民法703条です。次の条文の704条では,悪意の場合には利息も付す,損害も賠償しなければならないと規定されています。

第703条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。

第704条(悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。

給付不当利得の原則には,いくつかの例外があります。第1は,債務がないことを知って弁済したときは返還できません(民法705条)。そのほか,第2に,債務があるが,弁済期よりも前であることを知って支払った場合や(民法706条),第3に,不法の原因に基づいて給付した場合(民法708条)には,原則として返還請求ができません。

第705条(債務の不存在を知ってした弁済)

債務の弁済として給付をした者は,その時において債務の存在しないことを知っていたときは,その給付したものの返還を請求することができない。

債務がないのに債務があると思って弁済をした場合には,錯誤による弁済なので,不当利得に基づく返還請求ができます(民法703条)。しかし,債務がないことを知った上で,給付をした場合には,不当利得の返還請求ができません(民法705条)。

その理由については,さまざまな見解があります。しかし,一般的には,そのような場合には,贈与があったものと見ることができるからだとされています。書面によらない贈与でも,給付をしてしまうと撤回ができないので(民法550条),民法705条の規定は,債務がないことを知りつつ,債務の弁済だとして任意に給付をした場合には,贈与を擬制したものと考えることができるというわけです。

第706条(期限前の弁済)

債務者は,弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは,その給付したものの返還を請求することができない。ただし,債務者が錯誤によってその給付をしたときは,債権者は,これによって得た利益を返還しなければならない。

弁済期が来る前の弁済については,債務があるが期限が到来していないので,弁済する必要はない状態にあると考えられます。したがって,弁済期が到来していないのに,弁済期が到来していると考えて弁済をした場合には,債務の弁済としては有効ですが,債権者は,期限到来前に支払いを受けることによって利得(将来価値-現在価値)をしますので,その分の利得を返還する必要があります(民法706条ただし書き)。

しかし,債務者が弁済期にないことを知っていて,わざわざ,債務の弁済として給付をしたときは,不当利得の返還請求が否定されます(民法706条本文)。その理由は,以下の2つが考えられます。1つは,期限前の弁済は,期限の利益を放棄したもの(民法136条)と考える考え方です。この場合には,債権者がこれを受領すれば,有効な弁済となりますので,不当利得返還請求が否定されるのは当然となります。

もう1つの考え方は,弁済期前の債務は,「自然債務」であると考える考え方です。「自然債務」とは,履行を強制できないが,任意に履行すれば,不当利得が発生しない債務であると定義されているため,期限前弁済の場合は,この定義にぴったりと当てはまることになります。

なお,自然債務の考え方を使うと,先ほど説明した民法705条(非債弁済)の場合について,返還請求ができなくなる理由を別の観点から示すことができます。つまり,民法705条の場合に,不当利得に基づく返還請求が否定される理由として,債務はないが贈与が擬制されるからであるという理由とは別に,債務がないのを知って弁済した場合には,自然債務の弁済となるからだという理由です。

以上の問題は,いずれも,不当利得に基づく返還請求ができなくなることをどのように説明するかという問題なので,結果的には,「法律上の原因がある」といえば済む問題です。「法律上の原因」として,あるときは,「贈与」を犠牲し(民法705条),あるときは,「期限の利益の放棄」を擬制する(民法706条)というように,個別的に対応する方法と,いずれの場合にも,「自然債務」という一般的な理由を考える方法とがあると,割り切って考えるとよいでしょう。

第708条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。ただし,不法な原因が受益者についてのみ存したときは,この限りでない。

民法708条は極度に倫理的な規定であり,民法の起草者の1人である梅は,この規定は不要だと考えていました。確かに,民法705条があれば,それで十分であり,民法708条は不要であるという議論は,傾聴に値します。筆者も,公序良俗の規定で,すでに倫理的な判断を下したものについて,さらに,民法708条をもってきて,倫理的なものかどうかで効果に区別を行うという必要はないと考えています。

道徳的・倫理的な規定が危険な側面を有することを示す興味ある事例として,東京ゼミナール事件というのがあります(東京地判昭56・12・10判時1028号67頁)。この事件の事実は,概略,以下の通りです。

医者Xが息子を私立大学の医学部に入学させたいと思い,医学部に顔の効くYに3,000万渡して裏口入学を依頼したところ,Yは,お金だけ受け取って何もしてくれなかった。それで,その息子は入学試験に落ちてしまった。そこで,XがYに対して不当利得に基づく返還請求をしたという事件である。この事件について,裁判所は,民法708条に基づいて返還請求を棄却した。

皆さんは,道徳的な観点に立って,医者は人の命を預かる職業だ。試験の成績が悪い息子を医学部に入学させるのはとんでもない。裏金を返してもらえないのは,当然だ。Xの自業自得だと思われるかもしれません。そうだとすると,民法708条はやはり必要だということになりそうですね。しかし,筆者は,そうではないと考えています。

ここで,民法708条の立法趣旨を見てみましょう。民法708条の立法趣旨は,第1に,裏口入学など,不当なことを依頼していったんお金をわたしておきながら,うまく行かなかったからといって,そのお金を後になって返せというのは面の皮が厚いということ。第2に,裁判所は悪いことに手に貸さない,つまり,国家権力は当事者の利害から中立であるということだとされています。

民法708条の起草に際して,民法の起草委員である穂積,梅,富井の間で,この規定が必要かどうかをめぐって議論が紛糾しました。先にも述べたように,梅はこの規定に反対の立場に立っていました。結果的には,2対1で梅の見解は敗れるのですが,この規定があることは,「がまんならない」と民法要義という教科書に書いています[梅・民法要義(3)(1887)881頁]。その理由ですが,以下のように,なかなか説得的です。

第1点の「あつかましすぎる」という点については,いったん給付しておきながら返せというのがあつかましいというのであれば,お金をもらった以上返さないという方もそれ以上にあつかましいのではないかということです。東京ゼミナール判決では,裁判所は,民法708条によって不法な給付をした者は,その給付を取り返せないので,犯罪や違法行為の防止のつながるといっています。しかし,判決の内容は,悪いことをしても,もらってしまえば返さなくていいというのですから,本当に悪い奴にとっては,むしろ,おいしい話であって,犯罪の抑止にはならないと思います。

第2の裁判所は当事者の利害から中立だという点についても,梅は,裁判所が中立ということはありえない,どっちかを勝たせているのであって,中立というのはごまかしだいっています。東京ゼミナール事件でいえば,お金を先に払わなければ裏口入学の工作をしてくれないという比較的弱い立場にある依頼者に対して「3,000万円を返さなくてもいい」ということは,決して中立な態度ではない。裏口入学のあっせん者であるゼミナールの経営者を保護しているということになっている。つまり,既得権をもっている人を保護しているだけでしょう。

第3の駄目押しの理由として,梅は,どんなに悪い人でも,悪い人なりに公平な扱いをすべきであると述べています。このことの例として,梅は,故意の共同不法行為の例をあげています。共同不法行為者の一人が,被害者に損害賠償額の全額を払ったとしましょう。悪い奴なのだから,他の共同不法行為者に対して求償できない,裁判所は,悪い奴には加担しないとしたら,どういうことになるでしょうか。損害賠償をせずに,逃げ回って,損害賠償をしない方が得をするということになり,かえって不道徳な結果になってしまうでしょう。つまり,不法行為者間でも求償できるというのが公平なのですね。梅は,共同不法行為者間でも求償できること(現在では,通説・判例の見解となっている)を例にとって,不法原因給付について返還請求を否定することが無意味であることを説いていたわけです。

ところで,不法原因給付の規定を削除するとしたら,一体どういうことになるのか,不道徳がまかり通ることになるのではないかと思われるかも知れません。しかし,そうではありません。不法原因給付の場合も,原則は,民法703条で返還請求を認める。ただし,自発的に任意に支払った場合は,民法705条で返還請求を否定すればよいということになるだけです。

皆さんは,それだったら,結果は同じようなものだと思われるかもしれません。しかし,民法708条が,倫理的な判断によって不当利得の原則を変更するものであるのに対して,民法705条は,給付者の意思(任意性)に基づいて不当利得の原則を変更するものである点が根本的に異なります。民法708条の場合は,倫理に反している場合には,給付者の意思とは無関係に給付の返還を求めることができなくなります。しかし,民法705条の場合は,給付者が,債務がないことを知っていて,かつ,強制されたのではなく,任意で支払うという意思がある場合に限って,給付の返還を求めることができないということになるのです。

東京ゼミナール事件の解決策としては,私は,どちらかが一方的に悪いわけではなく,むしろ,裏口入学を頼む方が弱い立場にあるのではないかと考えます。どちらも悪いときは,民法703条で,返還請求を認める方が,裏口入学をあっせんしている悪徳業者を割に合わないとさせる意味で相当だと思っています。ただし,世間の人はそうは思わないようで,私は,民法708条不適用説(梅説をさらに進めた説)を唱えて,1人でがんばっているという状態です。

いずれにせよ,民法708条の解釈論としては,民法708条をなるべく民法703条に近づけて返還請求ができるようにすることが必要だと考えます。少なくとも,705条の要件が満たされていない以上,返還請求を認める方向で工夫することが必要でしょう。例えば,民法708条のただし書きである,「ただし,不法な原因が受益者について『のみ』存したときは,この限りでない(返還を請求できる)」という要件を緩和し,不法な原因が受益者について「も」存する場合には,この限りでないというように,なるべく,不当利得の返還請求を認める方向で解釈するのが適切だと思われます。

判例・通説も,給付者と受益者の不法性の程度を比較し,受益者の側の不法性が大きいときは,給付者の側に多少の不法の要素があっても,民法708条ただし書きを適用して不当利得返還請求を認めています(最三判昭29・8・31民集8巻8号1557頁,最二判昭44・9・26民集23巻9号1727頁)。

最三判昭29・8・31民集8巻8号1557頁(苛性ソーダ密輸資金詐取事件)(民法判例百選Ⅱ〔第5版〕(2005)第73事件)

消費貸借成立のいきさつにおいて,貸主の側に多少の不法の点があつたとしても,借主の側にも不法の点があり,前者の不法性が後者のそれに比しきわめて微弱なものに過ぎない場合には,民法90条および708条は適用がなく,貸主は貸金の返還を請求することができるものと解するのを相当とする。

侵害不当利得,つまり不法行為になり損ねた不当利得については,民法189条,190条,191条,248条に規定があります。特許法102条や旧商法41条も侵害不当利得の典型例です。

侵害不当利得の例として,最初に,民法191条を取り上げます。この規定は,法律によってわざと不法行為になり損ねさせているという変わった条文です。

第191条(占有者による損害賠償)

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し,又は損傷したときは,その回復者に対し,悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い,善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし,所有の意思のない占有者は,善意であるときであっても,全部の賠償をしなければならない。

この条文のどこが変わっている(面白い)のかというと,条文に「占有者が占有者の責に帰すべき」,とあるのだから,この場合,占有者に故意または過失があることになります。したがって,この場合には,不法行為に基づく損害賠償請求権の発生要件を満たしています。ところが,民法191条は,善意の占有者には,損害賠償責任を認めていません。その代わりに,現に利益を受けている限度での不当利得の返還請求を認めているに過ぎないのです。

もう少し具体的な例を挙げて説明しましょう。XがYに土地建物を売り,Yはお金も払ってこの家を占有していたが,実は,この売買契約は,不成立であったとか,錯誤等の理由で無効であったとしましょう。そして,この建物を占有していたYが過失でその建物を燃やしてしまったとします。通常なら,Yに過失があってXの建物を燃やしたのですから,Yは,建物の焼失について,全額賠償をしなければならないはずです。ところが,民法191条は,Yが善意の場合は,現に得ている利益を返還すればよいとして,善意のYを厚く保護しています。つまり,善意者を保護するために,不法行為の成立にストップをかけている。そういう意味で不法行為になり損ねた不当利得(侵害不当利得)といえます。

しかし,民法191条の場合,不法行為の要件が満たされており,不法行為になり損ねているわけではない(法律上の原因はある)。それなのに,民法は,善意の占有者を保護するために,民法191条という法律がわざと不法行為になり損ねさせておいて,あたかも,法律上の原因がないかのように,不当利得の問題として解決しようとしています。この点が,面白いところなのです。

これと同じような例は,民法248条にも見られます。一方で,民法は242条~247条までの添付(付合,混和,加工に基づく所有権の取得)の規定によって,利得者に所有権の取得(法律上の原因のある取得)を認めています。他方で,添付によって所有権を失う損失者を保護するために,所有権を取得する者に法律上の原因がないかのように,損失者に不当利得に基づく返還請求を認めています。

第248条(付合,混和又は加工に伴う償金の請求)

第242条から前条まで〔添付〕の規定の適用によって損失を受けた者は,第703条及び第704条〔一般不当利得〕の規定に従い,その償金を請求することができる。

不当利得が公平を実現する制度であると考える場合には,上記の191条や248条の場合にも,不当利得によって公平が実現されていることをもって満足することができます。しかし,不当利得には,あくまで,「法律上の原因なしに」という要件が必要だと考える場合には,民法191条の場合には,不法行為の要件が満たされているために法律上の原因が存在し,また,民法248条の場合には,民法242条~247条までの添付の規定によって法律上の原因が存在しており,不当利得に基づく返還請求を認めることはできないはずです。

いずれの場合にも,法律上の原因を欠いているというためには,不法行為になり損ねていると構成するしか方法はありません。第1に,民法191条の場合には,この侵害不当利得の規定を不法行為の規定に優先する特別法であるとみることで,善意占有者に対する不法行為法の適用を排除し,不法行為になり損ねさせていると考えます。そして,侵害不当利得の考え方を用いて,善意の占有者に対しては,損害賠償に代わる現存利益の返還を求めることにしたと考えることができます。第2に,民法248条の場合にも,合意も補償もなしに所有権を喪失させることは,適切ではない。しかし,受益者には,故意又は過失がないために,民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負わせるという構成をとることはできない。つまり,不法行為になり損ねている。そこで,侵害不当利得の考え方を用いて,損害賠償に代わる利得の返還(償金)を求めることにしたと考えることができると思われます。この場合にも,民法242条~247条の添付の規定は,所有権の帰属のみの規定であって,所有権の帰属の変更に伴う補償(憲法29条参照)の問題に関しては,法律上の原因を欠いているということが民法248条の規定によって明らかにされていると考えるほかないでしょう。

この類型は,無効な処分がなされたときは,権利者は侵害者から,追認と引き換えで価値賠償を請求できるというものです。代表例としては,旧商法41条(競業避止義務に違反した支配人に対する営業主の介入権)がありました。現行法では削除されていますが,考え方自体は重要なのでここで取り上げることにします。また,追認と不当利得の関係は,新司法試験のプレテストにも出ています。かなり難しい問題なので,原理に戻ってよく勉強する必要があります。

旧商法41条については,後に説明します。その前に,追認と不当利得の関係で,いちばんわかりやすい特許法102条を先に取り上げます。著作権もこの規定にならった条文を用意しています(著作権法114条)。

特許法102条(損害の額の推定等)

①特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

②特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

③特許権者又は専用実施権者は,故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

④前項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。

この条文は,いかにも,不法行為的な構成をとっていますが,不法行為ならば,その効果は,あくまで損害賠償か原状回復どまりですよね。ところが特許権の場合は,損害賠償や原状回復を超えて,特許権を侵害した加害者が特許で儲けた利得を返すという方法までが認められています(特許法102条1項)。しかし,損害賠償では,相手の利益を吐き出させることは困難です。その加害者は才能があって特許を活用したのかもしれない。本当の特許権者は特許を持っているだけで利益を生み出せていたかどうかどうかわからです。そんなときも,侵害不当利得の返還請求だと構成すると,適切な解決をうまく導くことができるのです(特許法102条3項も同じ)。

それから,特許法102条2項には,損害賠償額の推定という規定があって,利益の額は損害の額と推定するとしています。しかし,利益の額が損害額となぜ推定できるのでしょうか。この場合も,侵害不当利得だと考えると理解が容易となる。不当利得の法理により,利益を不正な利益とみなして,その利得を吐き出させている。ここで何が焦点となっているかというと,特許料を払わずに特許権を利用している者は,たとえ,それで儲けたとしても,それは,特許権者のために儲けてあげたのだとみなす,すなわち,次に述べる「介入権の行使」だとすれば,話がつきます。

先に触れた,旧商法41条の規定で,その理由付けを考えてみましょう。

旧商法 第41条〔競業避止義務に違反した支配人に対する営業主の介入権〕

①支配人ハ営業主ノ許諾アルニ非ザレバ営業ヲ為シ,自己若ハ第三者ノ為ニ営業主ノ営業ノ部類ニ属スル取引ヲ為シ又ハ会社ノ無限責任社員,取締役,執行役若ハ他ノ商人ノ使用人ト為ルコトヲ得ズ

②支配人ガ前項ノ規定ニ違反シテ自己ノ為ニ取引ヲ為シタルトキハ営業主ハ之ヲ以テ自己ノ為ニ為シタルモノト看做スコトヲ得

③前項ニ定ムル権利ハ営業主ガ其ノ取引ヲ知リタル時ヨリ二週間之ヲ行使セザルトキハ消滅ス取引ノ時ヨリ一年ヲ経過シタルトキ亦同ジ

支配人が競業避止義務に違反した場合,営業主はこれをもって自己のためになしたものとみなすことができました。これを介入権といいます。「支配人さん,代理商さん,私の許可なしに勝手に営業したけど,それは私のために儲けてくれたのね。ありがとう。」といって利益を回収できるということです。そういう形で利得を返してもらう。これらの問題を侵害不当利得として考えると,わかりやすいと思います。この考え方を使うと,特許法102条のいわゆる損害賠償に利益の吐き出し機能や,得た利益を損害賠償額と推定するという損害賠償のの算定根拠も理解できると思います。

現行商法では,介入権の規定はなくなってしまいましたが,新しく制定された信託法においては,その32条1項で受託者の競業禁止を定め,それに違反した場合について,第4項で,介入権を定めています。

信託法 第32条4項

第1項及び第2項の規定に反して受託者が第1項に規定する行為〔競業行為〕をした場合には,受益者は,当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができる。ただし,第三者の権利を害することはできない。

それから,債権の発生原因としてもう1つ,事務管理がありますね。この事務管理になり損ねた場合の受け皿として,支出不当利得があります。

わが国の民法では,民法707条がそれに該当します。不当利得の規定としては,その前に民法706条があり,これも興味深い条文なのですが,この条文については,給付不当利得のところで,期限の利益の喪失の問題として一応の説明をしましたので,民法707条の説明に入ります。

普通の教科書には,民法707条の大切な意味がぜんぜん書かれていないので,皆さんも,民法707条を不当利得の中でどのように位置づけたらよいのか困っていることと思います。

第707条(他人の債務の弁済)

①債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において,債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し,担保を放棄し,又は時効によってその債権を失ったときは,その弁済をした者は,返還の請求をすることができない。

②前項の規定は,弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

民法707条の意味を明らかにすることを意図して作成した図7-3を見てください。

|

債務者ではない人が,債務者もしくは保証人だと勘違いして,債権者に弁済したとします。債務者に頼まれたのなら委任の規定が適用されます。また,自分から進んで債務者のために弁済したのなら事務管理になります。でも勘違い(錯誤)で,自分が債務者とか保証人だと思って弁済したのだから,契約にも,そして,事務管理にもなり損ねています。

このように考えると,民法707条は,事務管理になり損ねた「支出不当利得」の問題であることがわかります。ところが,日本の教科書では,このことが説明されていません。というのも,この規定はフランス法に起源があるのです。わが国の民法学者の多数を占めるドイツ法が専門の先生方は,民法のところどころに出てくるフランスの制度に遭遇すると,とたんに寡黙になってしまう。

ところで,民法707条1項を見ると,不当利得の返還請求はできないと書いてある。そうだとすると,なぜ,これが不当利得の規定といえるのでしょうか。皆さんわかりますか。

第三者が,自分が債務者,または,保証人と誤解して,債権者に債務を弁済したら,お金を返してもらった債権者としては,普通は安心して証書を破って捨てしまうだろうし,不要になった担保も破棄するでしょう。再度債務者への請求をせずに,時効が完成してしまうかもしれません。もしも,錯誤で弁済をした第三者の立場に立って,錯誤で払ったのだから,不当利得の返還請求ができると仮定すると,債権者としては,泣きっ面に蜂となります。というのは,第三者から債権を回収できたと思った債権者は,証拠となる証書は破棄しているか,そうでなくても,時の経過によって,時効が完成しているかで,もはや,債権者は債務者に弁済を請求できなくなってしまいます。しかも,回収したはずのお金を錯誤で弁済した第三者に返還しなければならないとしたら,債権者は,踏んだり蹴ったりということになってしまうでしょう。

よく考えてみたら,勘違いして弁済した第三者が余計なことをしたからそのような事態に陥ったのですから,債権者との関係では,勘違いした第三者に我慢してもらうほかない。すなわち,給付不当利得の成立を否定するというのが,民法707条1項の意味です。

つまり,本来であれば,錯誤に陥った第三者は債権者に対して,給付不当利得が請求できるはずです。しかし,債権者が有効な弁済と信頼して,証書を破棄したり,担保を毀滅したり,時効を完成させてしまった場合には,債権者を保護するため,707条1項で給付不当利得の禁止をしたというわけです。

以上の説明で,民法707条が,返還請求を否定しているのに,この規定がなぜ不当利得の規定なのかとという第1の問題が解決されたことになります。つまり,民法707条1項は,債権者を保護するための給付不当利得の否定の規定なのです。

次に,707条の2項を見てみましょう。今度は,第三者と債務者との関係に焦点が移ります。707条1項で,給付不当利得が禁止されると,錯誤で弁済した第三者は損失を蒙り,その代わりに,第三者の弁済が有効となって債務が消滅するため,債務者は思わぬ得をすることになります。そこで,錯誤で弁済した第三者は債務者に対して,不当利得に基づく返還請求できることにする。これが707条2項の意味です。しかし,条文の文言を見ると,不当利得の「返還」ではなく,「求償」という言葉が出ています。

707条2項は,不当利得の「返還」ではなく,なぜ「求償」となっているのでしょうか。この理由については,支出不当利得は,事務管理になり損ねた不当利得であると考えると,理解が早まると思います。

講師:皆さん,わかりますか。

学生A:これは錯誤だから,本当は事務管理でないけれど,債務者のために払ったというのが結果的に同じことをしたということで,702条の考えを持ってきて,費用償還請求できるとしました。

第702条(管理者による費用の償還請求等)

①管理者は,本人のために有益な費用を支出したときは,本人に対し,その償還を請求することができる。

②第650条第2項〔受任者による費用等の償還請求〕の規定は,管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

③管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは,本人が現に利益を受けている限度においてのみ,前2項の規定を適用する。

講師:その通りです。民法の立法者は,事務管理になり損ねた支出不当利得に対して,不当利得の返還請求を認めることを通じて,あたかも,事務管理が成立した場合の効果と同じ効果を実現しているのです。

つまり,民法707条の場合,錯誤弁済だから,事務管理にはならないけど,事務管理になり損ねた不当利得として,不当利得を認めることを通じて,事務管理と同じような効果を与えることができたわけです。もしも,事務管理が成立していたら,第三者が債務者に求償できることは,当然のことだからです。

民法707条の意義をまとめると,第1に,第三者と債権者との関係では,給付不当利得を禁止する(1項)。第2に,第三者と債務者との関係では,支出不当利得を認めて,第三者が支出した金員の返還を認めている(2項)。これが,民法707条の意義なのです。

さて,支出不当利得には2つあって,第1は,これまで説明した錯誤弁済の場合であり,第2は,錯誤によって価値を増やしたという場合(費用償還請求権)です。

第196条(占有者による費用の償還請求)

①占有者が占有物を返還する場合には,その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし,占有者が果実を取得したときは,通常の必要費は,占有者の負担に帰する。

②占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については,その価格の増加が現存する場合に限り,回復者の選択に従い,その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし,悪意の占有者に対しては,裁判所は,回復者の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。

第2の場合の典型例は,民法196条ですね。民法191条の場合と同じような例で考えます。XがYに土地建物を売った。Yはお金も払ってこの家を占有していたが,実は,この売買契約は,不成立であったとか,錯誤等の理由で無効であったとしましょう。ここまでは,民法191条の場合と同じです。その後,占有者は土地建物が自分のものだと思い込んで,土地建物に費用を支出します。自分のためにやったのだけれども,売買契約は不成立又は無効なので,結果的には他人のために費用を支出したという例です。この例は事務管理の費用償還請求と似ています。

しかし,他人のためと思わず,自分のものと思って支出しているところが,事務管理と異なります。つまり,事務管理になり損ねた支出不当利得ということになります。

最後の類型は,不当利得の3類型のうちのいずれの類型にも該当しない場合の受け皿です。給付不当利得の箇所で説明した703条と704条が,一般不当利得としての機能を果たし,類型から零れ落ちた不当利得は,この2つの条文(民法703条,704条)によって解決がなされます。

各論の要件が満たされなくても,不当利得の受け皿機能によってきちんと救済できます。皆さん方は,この点に注目していただきたい。

民法707条の場合も,事務管理と同じ解決を,不当利得を持ってきて,解決しています。これが不当利得のすごいところですね。707条の場合,錯誤弁済の場合,委任の要件も,事務管理の要件も満たされていないのですから,本来なら,費用償還請求権は認められないはずですよね。ところが,委任や事務管理の要件は満たしていないけれど,民法707条のような場合だったら,不当利得を使うことによって,あたかも,事務管理が成立したかのように見事な解決が可能となっている。これが,一般法(この場合は不当利得法)の強いところです。

なお,不当利得のように見えて,実は,不当利得の問題ではないと考えられる問題として,以下の2つの問題があります。

これらの問題は,それぞれ,詐害行為取消権(第26回),および,債権者代位権の進化系としての直接訴権(第27回)の問題として解決することができますので,ここではそれらの解説を省略することにします。

類型論

不当利得

次の文章を読み,間違いがあれば指摘し,正しい文章に訂正しなさい。(2005年度新司法試験プレテスト短答式問題〔民事系科目〕第30問参照)

解答のヒント

解答例

4. 混和によって混和物全体の所有権を得た者は,所有権を失った原所有者に対して,不当利得返還責任を負う。

[契約法講義の目次]へ