|

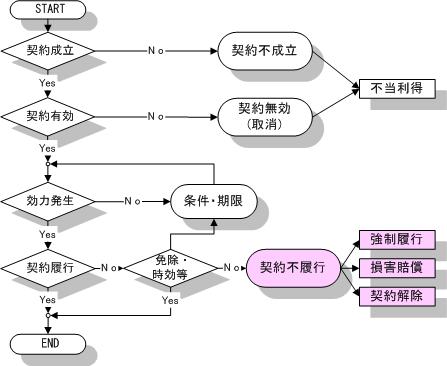

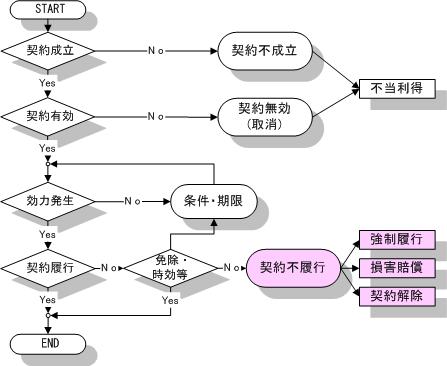

| 契約の流れにおける契約不履行の位置 |

[契約法講義の目次]へ

作成:2006年9月18日

講師:明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

書記:竹内 貴康,藤本 望 編集:深川 裕佳

前回は,解除の要件について学んだ。今回の講義では,第1に,解除の要件等が問題となる瑕疵担保責任は契約責任か法定責任かで長年争われてきた問題について,契約責任説の立場で解説を行い,解除の要件についての理解を深めることにする。そして,第2に,契約解除の効果である原状回復義務とは何かを学ぶことにする。

|

| 契約の流れにおける契約不履行の位置 |

民法570条の瑕疵担保責任が契約責任なのか,契約責任とは別の法定責任なのかについては,長年にわたった争われてきた問題である。売買契約の目的物に瑕疵(通常の用法に適合しないか,契約で定められた用法に適合しないこと)があり,そのような瑕疵のある目的物が引き渡された場合には債務の本旨に従った履行があるとはいえないのであるから,契約不履行になるというのは,少なくとも買主の立場に立てば,ごく自然な考え方である。そして,契約不履行の救済手段として,第1に,瑕疵のないものを引き渡すことを求める履行請求の一環として,代物請求又は修補請求が,第2に,契約目的を達成できない場合の契約の解除請求が,第3に,損害賠償請求が認められるべきことも当然のように思われる。

しかし,瑕疵担保責任が契約責任であると考えることについては,根強い反対がある。その理由は,以下の通りである。

この考え方については,以下のように反論することができる。

瑕疵担保責任を契約責任ではなく,法定責任であり,特定物(非代替物)の場合にのみ適用されるとする学説は今でも有力であるが,判例は,種類物に関しても,瑕疵担保責任の適用を認めている(最二判昭36・12・15民集15巻11号2852頁)。

最二判昭36・12・15民集15巻11号2852頁(約束手形金請求事件)

不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があつた場合には,債権者が一旦これを受領したからといつて,それ以後債権者が右の瑕疵を発見し,既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別,然らざる限り,債権者は受領後もなお,取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し,従ってまた,その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは,債務不履行の一場合として,損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。

上記の昭和36年判例においては,種類物に関して瑕疵担保責任の適用を認めてはいるものの,その条件として「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存す」る場合としており,その他の場合には,「債権者は受領後もなお,取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し,従ってまた,その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは,債務〔契約〕不履行の一場合として,損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである」としている。この点において,種類物に対する瑕疵担保責任の適用の可否に関する判例の立場は,あいまいさが残されている。

本件は,昭和27年3月,放送機械(街頭宣伝のための有線放送用スピーカー(24万7,980円))が不特定物として売買せられ,買主であるY会社は昭和27年4月頃から試験的に使用し,その結果が一応良好に見えたので,同年5月3日にXから現品の引渡を受けた。ところが,本件機械には,ソケットの接触不良やリード線のゴム劣化によるシールド線の断線,バイアス用抵抗値不適当等のために,聴く者に不快な感じを与える雑音や音質不良が生じ,付近の者より苦情が出るほどであった。Yの求めに応じてXの技師Aが数回にわたって簡単な修理をし,どうやら放送事業を続けたが,すぐ同じような雑音や音質不良を繰り返す始末で,Aも結局その故障の原因をつかみえず,完全に修理することができなかった。そこで,Y会社は昭和27年6月初めX会社に対し機械を持ち帰って完全な修理をなすことを求めたがX会社はこれを放置し修理しなかったので,Y会社は街頭放送のため別の機械を第三者から借り受け使用せざるをえなくなった。そして,Y会社は昭和27年10月23日本件売買契約解除の意思表示をしたという事案である。

原審は,本件機械の瑕疵はYが契約した目的を達する目的を達することができないほどのものとはいえないとして瑕疵担保責任の主張を認めなかったが,不完全な履行であるとして債務不履行による解除を認めた。このため,Yが本件機械を受領したことが明らかであるにもかかわらず,原審が債務〔契約〕不履行に基づく解除を認めたのは法令違背であると主張して,Xが上告した。これに対して,最高裁は,上記の理由で原審を支持したものである。

しかし,本件においては,Xは,昭和27年5月3日に売買目的物の引渡しを受けた後,本件スピーカーに瑕疵があることに気づき,Yに修理を依頼したが完全に修理をすることができず,瑕疵を知ってから1年以内に解除の意思表示を行っていること,また,瑕疵の程度は,雑音や音質不良のため,スピーカーの用法である街頭宣伝に適せず,修理しても改善が見られなかったというのであるから,契約目的を達することができないは明らかであり,民法570条の瑕疵担保責任に基づいて契約解除が認められるべき事件であった。

もっとも,本件の場合には,商人間の売買であり,瑕疵担保責任について,遅滞のない検査義務の実施,短期の消滅時効等,買主に厳格過ぎる要件を課している商法526条の適用を除外するために,原審は,瑕疵担保責任ではなく,民法上の契約責任の問題として処理したものと思われる。しかし,本件の場合には,売主Xは,Yの求めに応じて何度も修理を試みた上で,故障の原因をつかめずに修理を断念しているのであるから,商法526条が適用されるとしても,信義則を使って,売主の担保責任を認めることができた事例であると思われる。

なお,最高裁(最三判平13・11・27民集55巻6号1311頁)は,瑕疵担保による損害賠償請求権には10年間の消滅時効の規定(民法167条1項)の適用があるとしており,上記のように,種類物にも瑕疵担保責任が適用されること,通常の契約責任の場合と同様,10年の時効にも服することとを考慮すると,瑕疵担保責任を契約責任とは異なる法定責任であると構成するメリットはなくなりつつある。

民法570条によって準用される民法566条に規定されている通り,売買契約の目的物に瑕疵がある場合に,買主が,契約解除権,損害賠償請求権を有していることは明らかである。瑕疵担保責任を契約責任と考える場合に,買主は,これらの権利のほかに,売主に対して,履行請求の一環として,瑕疵の修補請求権や瑕疵のない代替品の交付請求権,さらには,代金減額請求権を有するかどうかが問題となる。

このうち,代金減額請求権については,わが国の民法は,権利に瑕疵がある場合(民法563条)と数量不足・一部滅失の場合(民法565条)に限ってこれを認めている。しかし,物に瑕疵がある場合にも,解釈上,代金減額請求を認めることも許されるばかりでなく,瑕疵担保責任として,買主に認められている損害賠償請求権(民法570条,566条)を使って,実質的な代金減額請求権を実現することができる。したがって,ここでは,瑕疵の修補請求権と代替品の交付請求権が認められるかどうかについて考察する。

売買契約における売主の債務は,民法555条で規定されているように,財産権を移転する義務である。したがって,移転すべき財産権に瑕疵がある場合(権利に瑕疵がある場合),すなわち,権利が他人のものであったり(民法561条),権利の一部が他人に属する場合であったり(民法562条)した場合に,契約不履行責任を負うことは当然である。

しかし,売主には,売買目的物の財産権を移転する債務ばかりでなく,売買目的物が瑕疵のないものであることを担保すること,すなわち,品質保証をすることまで義務づけられているかどうかは議論の余地がある。実際の実務でも,品質保証書は,売主ではなく,メーカーが行っている。たとえば,本書の奥付に書かれているように,本書に落丁や乱丁という瑕疵があった場合に,代替品を交付する責任を負っているのは,売主ではなく,メーカーである日本評論社である。

このことは,仕事の完成を約束する請負契約における担保責任と財産権を移転する契約である売買契約の担保責任とを比較してみるとよく理解できる。請負契約における請負人は,売買契約における売主とは異なり,注文主に対して,仕事の完成をする債務を負っている(民法632条)。このため,請負人は,仕事の目的物に瑕疵がある場合には,瑕疵を修補する債務を負っている(民法634条)。民法の立法者が,請負人の担保責任の場合は修補責任について明確に規定しているにもかかわらず,売主の担保責任の場合には,修補責任について規定しなかったのは,売買の場合と請負の場合とでは,以上のように,契約の内容に違いがあるからである。現実問題としても,仕事を完成させる債務を有している請負人には修理の能力が要求されているのに対して,財産権を移転する債務しか負っていない売主には修理の能力は要求されていない。そこで,発想を転換して,売主に修補の義務を課すのではなく,買主の解除権に対抗する「売主の権利」として,売主の方に修補権,または,代替品交付権という選択権を与えるという方法が考えられる。

国連国際動産売買条約(CISG)48条は,以下のように,これを売主の治癒権(追完権)として構成している。

CISG 第48条【売主による不履行の治癒】

①第49条(買主の契約解除権)に服することを条件として,売主は,引渡期日後であっても,不合理な遅滞を招くことなく,かつ,買主に不合理な不便又は買主の前払い出費につき売主から償還を受けるについて買主に不安を生ぜしめずになし得る場合には,自己の費用によりその義務のあらゆる不履行を治癒することができる。ただし,この場合でも,買主はこの条約に定められた損害賠償を請求する権利は失わない。

②売主が買主に対して履行を受け入れるか否かにつき問合わせをした場合において,買主が合理的な期間内にそれに応答しないときは,売主は,その問合わせの中で示した期間内に履行することができる。この期間中,買主は,売主による履行と両立し得ない救済を求めることができない。

③一定の期間内に履行を行う旨の売主の通知は,買主にその選択を知らせるようにとの前項の下での問合わせを含むものと推定する。

④(2)項又は(3)項の下での売主の問合わせ又は通知は,買主が受け取らない限りその効果を生じない。

わが国の解釈としても,売主の担保責任に関して明文の規定がない買主の修補請求権や代替品交付請求権を正面から認めるのではなく,買主の解除権に対抗する売主の権利として治癒権(追完権)を認めることは,解釈上も可能であると思われる。売主の治癒権を認めることは,以下に示すように,買主の解除権が,「契約目的を達成することができない場合」に限定されていることと整合的である。

売買目的物に瑕疵がある場合には,買主は,民法570条に基づいて,契約の解除を請求できる。これに対して,売主は,選択権としての治癒権を行使して瑕疵の修補を行うか,買主に代替品を交付することができる。この選択権を行使して,瑕疵を修補したり,瑕疵のない代替品を交付したりすると,買主は契約目的を達成することができることになり買主は契約の解除権を行うことができなくなる。

このようにして,買主の解除権とそれに対抗する売主の治癒権とのバランスをとることによって,実質的には,買主の売主に対する瑕疵の修補請求権と瑕疵のない代替品の交付請求権を実現することができることになる。

上記のように,売主の治癒権とのバランスによって,買主に瑕疵修補請求権と瑕疵のない代替品交付請求権を実現する方法とは異なり,買主に対して,瑕疵修補請求権と瑕疵のない代替品交付請求権を与えるという方法もありうる(CISGは,上記のように売主に治癒権を与えるだけでなく,買主に対しても,代替品交付請求権,修補請求権を認めている(CISG46条))。

このための解釈論は前回の講義でも説明した。しかし,この解釈論は,かなり高度なテクニックを要するので,解釈論と並行して,改正されたドイツ民法433条を参考にして,民法555条を以下のように改正するという立法提案を行うのが適切であろう。

民法555条の改正案(加賀山私案)

①売買は,当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し,相手方(買主)がこれ(売主)に対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。この場合において,売主は,買主に対して,物及び権利の瑕疵のない物を移転する義務を負う。

②買主は,売主に合意された売買代金を支払い,売却された物を引き取らなければならない。

このようにして,解釈を通じて,または,立法上の措置を講じることを通じて,売主に対して,財産権を移転する債務だけでなく,瑕疵のない目的物の移転する債務(商品が契約目的に適合であることを保障する債務=品質保証債務=瑕疵担保責任)を負わせることを明らかにすることによって,買主の売主に対する瑕疵修補請求権と瑕疵のない代替品交付請求権を導くことができる。

資源の有効利用と環境保護を考慮するならば,立法政策上,売主に瑕疵修補の債務を負わせることは,重要な意味を持っている。ただし,請負人の瑕疵修補の場合であっても,瑕疵修補は,「瑕疵が重要でない場合において,その修補に過分の費用を要するときは,この限りでない」(民法634条1項ただし書き)という制限に服していることに留意する必要がある。さらに,瑕疵の修補は,実際に売主が行う必要はなく,流通の流れを逆流させ,売買目的物を最初の売主でもあるメーカーに送付し,最初の売主であるメーカーの下で修補を実現することも許される。その費用負担は,通常の流通の場合と同様,売主とメーカーとの間で負担することになるが,最終的には,商品代金への上乗せを通じて,買主もその費用の一部を負担することが予想される。

瑕疵担保責任に関する規定は任意規定であるため,瑕疵担保責任を負わない特約は,民法572条に反しない限りで有効であると解されてきた。しかし,消費者契約法の制定によって,消費者契約に該当する場合には,瑕疵担保を免責する特約が無効となる範囲は広げられている(消費者契約法8条1項5号,2項参照)。

契約が解除された場合には,各当事者はその相手方に原状に復させる義務を負う(民法545条本文)。原状に復させるとは,契約の締結した時点で存在していた財産状態に復帰させることを意味する。

解除の効果については,以下のように説が対立している。最終的には,巻き戻し理論に基づいて,解除の効果をもって,契約関係を契約締結時と同じ状態に清算するために,契約の進展を逆方向に巻き戻す関係へと変動させるものであると考えるのが適切であると考える。その前に,以下では,現在の理論状況を俯瞰することにする。

| 概説 | 未履行債務 | 既履行債務 | |

|---|---|---|---|

| 直接効果説 | 解除によって,契約に基づく債権債務関係はすべて遡及的に消滅するとする説。 | 当然に消滅する。 | 法律上の原因を失い,不当利得の返還請求が発生する。 |

| 間接効果説 | 解除は債権債務関係そのものを消滅させるものではなく(従来の債権債務関係は 依然として存在する),ただ,その作用を阻止するに留まるとする説。 | 消滅せず。→履行拒絶の抗弁権が発生する | 新たな返還請求権が発生する。 |

| 折衷説 | 解除は一般に将来に向かって効力を生じるとする説。 | 消滅する(直接効果説と同じ)。 | 新たな返還請求権が発生する(間接効果説と同じ)。 |

| 巻き戻し説 | 契約解除により,従来の債権債務関係が遡及的に消滅するのではなく,契約解除により,従来の債務関係が同一性を保って,「巻き戻し関係(清算関係)」に変更されるとする説

(Umkehrungstheorie) Ernst Wolf, AcP 153, 97。 |

直ちに清算関係が終了するため,そのまま消滅する。 | 契約関係とは逆向きの清算関係に変更されて存続する。 既履行債務と性質を同じくするので,不当利得の規定は適用されず,同時履行の抗弁の規定が適用されることになる。 また,保証人の債務は,付従性によって消滅することなく,清算関係についても存続する (大判大6・10・27民録23輯1867頁(保証人の責任否定)→最大判昭40・6・30民集19巻4号1143頁(保証人の責任肯定)参照)。 |

直接効果説とは,解除の効果により,双務契約上の対立する2つの債務を,直接にかつ遡及的に消滅させるという説である。通説・判例(大判大8・9・15民録25輯1633頁)は,この説を採用していると考えられている。

具体的な効果としては,債務がまだ履行されていない場合と,すでに履行されている場合とで,違いが生じる。未履行債務は,解除の効果により,遡及的に消滅する,他方,既履行債務については,遡及的に消滅した債務を弁済したことになり,非債弁済として不当利得が成立する(大判大6・10・27民録23輯1867頁)。この説によると,解除の効果(民法545条)と取消の効果(民法121条)とは同じになる。

たとえば,売主が売買目的物の一部を履行したが,買主が代金を支払わないために契約を解除したという場合には,第1に,未履行部分について,売主は残部を給付する義務を免れ,買主は代金を支払う義務を免れる。第2に,既履行部分については,買主は,履行を受けた一部の物を不当利得として売主に返還する義務を負う。

契約解除に遡及効があるとすることは,継続的契約関係における解除(解約)の場合には,「将来に向かってのみその効力を生じる」(民法620条,630条)とされていることの対比でわかりやすい反面,契約の取消しとの差異がなくなる点で問題を抱えている。また,民法545条の条文全体を統一的に解釈するという観点から見ても,遡及効を認めることは,以下のように,必ずしも整合的な解釈に寄与するわけでもない。

第1に,民法545条1項ただし書き(第三者の権利を害することはできない)は,遡及効があることによって生じる不都合を解消するためであると解釈すると確かにわかりやすい。しかし,遡及効はないと考える説によっても,ただし書きは,遡及効が否定される以上,第三者を害することはないのであるから,民法545条1項ただし書きを通じて,民法が解除の遡及効を否定したことを確認する規定であるとすれば,説明が可能である。

第2に,民法545条2項が,金銭を返還するときは,その「受領の時から」利息を付さなければならないと規定していることについては,「解除の時から」としていない点を考慮すると,確かに,遡及効を認めたものと解するのがわかりやすい。しかし,解除の効果として遡及効を否定する説によっても,この点の説明は十分に可能である。なぜならば,解除は,契約締結時の原状に向けて,契約関係の性質を保持しつつ,新たな清算関係(逆向きの契約関係)を生じさせるものであるとする説(後述の巻き戻し理論)によっても,契約関係を清算する過程において,現在の時点から逆向きに受領の日までの間の利息を返還することは当然のことだからである。約定の利息の定めがある場合には,契約を遡及的に消滅させるという考え方よりも,契約関係を保持したまま,約定利息を付して返還を認める方が,むしろ,合理的であろう。

第3に,民法545条3項が,「解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない」としている点は,解除によって契約が遡及的に消滅するという直接効果説にとっては,説明困難な問題を抱えることになる。なぜならば,直接効果説によって,解除の効果を契約上の債務の遡及的消滅と考えるのであれば,契約不履行によって生じる損害賠償債務も消滅し,不当利得に基づく返還請求権しか生じないはずだからである。現に,2002年の債務法改正前のドイツ民法325条は,直接効果説を貫徹して,解除をする場合には損害賠償の請求はできないと規定していた。民法が,フランス民法にならって,解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げないとしているのは,契約解除によっても,契約から生じる債務の性質には影響を与えないという意味とも考えられるのであり,このことが直接効果説の弱点となっている。

判例が直接効果説を採用していることはすでに述べた。判例が直接効果説によって問題の具体的な妥当性を図っていると考えられる例をいくつか取り上げて,果たして,直接効果説によらなければ妥当な解決を図ることができないのかどうかを検討してみよう。

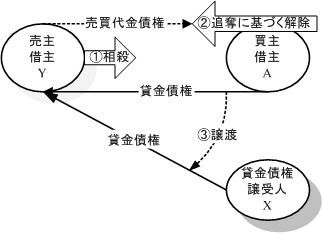

第1の問題は,解除の遡及効によってそれ以前になされた相殺の効力が否定されるかというものである。たとえば,判例によると,相殺に供した代金債権の発生原因である売買契約が解除されたときは,その債権は初めから生じなかったことになるので,相殺は効力を生じないとされている(大判大9・4・7民録26輯458頁)。

大判大9・4・7民録26輯458頁

債権が契約解除によつて遡及的に消滅したときは,それ以前にその債権を自働債権としてされた相殺は,効力を生じない。

しかし,解除の効果によってそれ以前になされた相殺の効果を否定するという判例の見解は,一般論としては,行き過ぎであると思われる。解除の効力は,第三者の権利を害することはできないとされているからといって,当事者間においては,別の事由で生じる相手方の権利(相殺権)であっても,すべて害してよいということにはならない(反対解釈は制限的に行うべきである)。一般論としては,当事者間であっても,解除の遡及効を理由として,すでになされた相殺の効力を否定することはできないと解すべきであろう。

上記の判例の具体的な事実関係を見てみると,そこでは,売主が有する売買契約に基づく代金債権を自動債権とし,買主が売主に対して有している他の債権を受働債権として相殺しようとしたことが問題となっていることがわかる。そして,この事案では,売買目的物である不動産には抵当権が設定されており,買主が購入した後に抵当権が実行されて買主が所有権を失ったため,買主が契約を解除したことも明らかとなる。

|

| 抗弁権が付着した債権を自働債権とする相殺と解除との関係 |

ところで,民法578条1項によると,「買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる」とされており,自働債権に履行拒絶の抗弁権が付着していることがわかる。このように,自働債権に同時履行の抗弁権等,履行拒絶の抗弁権が付着している場合には,相殺はできないというのが,通説・判例(大判昭13・3・1民集17巻318頁)の考え方である。

そうだとすると,本件の場合には,そもそも相殺の抗弁権が成り立たない事例であるから,解除の遡及効によって相殺ができなくなるという論理を使う必要はなかったことがわかる。

契約解除の遡及効を否定して,契約の性質を保持したまま原状回復という新しい清算関係が生じるという説によれば,売買代金債権に支払い拒絶の抗弁権が付着していたことを考慮して,清算を行うことができるため,直接効果説に基づく遡及効によって,すべての相殺の効力を全面的に否定するという方法よりも,契約当事者の公平をよりよく実現できることになる。

第2の問題は,解除の効果の問題としては,第1の問題と関連するが,遡及効とは関連しない問題である。この問題は,解除の効果は,相殺の遡及効によって影響を受けるかどうかというものである。判例は,契約不履行を理由に契約が解除された後に契約不履行とされた債務が相殺によって消滅した場合でも,解除の効力に影響を及ぼさないとしている(最二判昭32・3・8民集11巻3号513頁)。

最二判昭32・3・8民集11巻3号513頁(家屋明渡請求事件)

賃貸借契約が,賃料不払のため適法に解除された以上,たとえその後,賃借人の相殺の意思表示により右賃料債務が遡つて消滅しても,解除の効力に影響はなく,このことは,解除の当時,賃借人において自己が反対債権を有する事実を知らなかつたため,相殺の時期を失した場合であつても,異なるところとはない。

ここでの問題は,継続的な契約関係における解除の問題であるから,民法620条によって,解除の効果は将来に向かってのみ効力を生じるとされており,遡及効は問題とならない。この問題を検討してみると,解除の効果と解除の要件とが複雑に絡んだ問題でもあることがわかる。というのは,相殺の遡及効によって賃料債務が解除の時点以前に遡って消滅すると,賃料不払いを理由とする契約解除はその要件に関する根拠を失い,契約解除はなされなかったことになるはずだからである。

この問題を,解除の効果が相殺の遡及効を制限していると見ることも不可能ではない。しかし,通常の解除の要件について,「契約目的を達成できない場合」であるとし,継続的な契約関係の解除の要件を,「信頼関係が破壊された場合」というように,統一的な要件で説明しようとする本書の立場からは,本件のように,賃料不払いの問題で紛争が生じ,当事者間の信頼関係が破壊されるに至ったために,賃貸借契約が解除された場合には,たとえ,賃料不払いの事態が相殺の遡及効によって消滅したとしても,解除原因である「信頼関係の破壊」が生じている以上は,解除の要件に影響を与えないと考えることができる。そして,解除の効果は,この場合には,将来に向かってのみ効力を生じるのであるから,賃貸人の賃料請求や損害賠償請求に対して,賃借人は,相殺の抗弁や敷金への充当を抗弁として主張することができるのであって,ここにおいても,相殺の抗弁が全面的に否定されるわけではないことを理解することができると思われる。

上記の判決において,最高裁も,相殺の「遡及効は相殺の債権債務それ自体に対してであつて,相殺の意思表示以前既に有効になされた契約解除の効力には何らの影響を与えるものではない」と述べており,解除がなされたからといって,相殺の債権債務に対する効力までを否定しているわけではないことに留意すべきである。

これまで検討したことから,解除の効果として遡及効を認めることには,論理的な必然性も存在しないし,具体的な問題の解決における具体的妥当性を確保するものでもないことが明らかとなった。そればかりでなく,解除の効果について,契約上の債務を初めに遡って消滅させるという直接効果説の考え方は,取消しの効果と解除の効果を同じにしてしまうことに理論的な問題がある。確かに,取消は,契約成立時に問題があるので,遡って消滅することに異論はない。しかし,解除は,契約は有効に成立した後に,履行段階で生じる問題があるから,契約の効力を初めに遡って消滅させる場面とは問題が異なる。むしろ,契約から生じた問題は,組合や会社の解散の場合と同じく,清算の問題と考えるべきではないかという批判が生じるのは,当然のことといえよう。

間接効果説とは,直接効果説とは異なり,解除によっては,双務契約の対立する債務を直接に消滅させることはできないと考える考え方である。そして,解除の効果は,債務を残したままで,当事者に対して清算に必要な権利,すなわち,解除の抗弁権(履行拒絶の抗弁権)と返還請求権を与えるだけに過ぎないと考える。

具体的な効果としては,未履行債務は消滅しないで残るが,その債務に対して解除の抗弁権,すなわち,履行拒絶の抗弁権が与えられる。すなわち,解除後も債権債務関係は残るが,その債務を弁済せよといわれても弁済しなくても良いというということになる。これに対して,既に履行してしまった分に関しては,清算のために新たな返還請求権が生じると考える。

直接効果説の場合と異なり,間接効果説の場合には,取消の効果と解除の効果とがはっきりと区別されるし,解除の効果は遡らないで,解除以降が清算関係となるという着眼点は非常に良い。しかし,この説には問題点がある。それは,未履行債務について債務が消滅せずに,支払い拒絶の抗弁権が生じるだけであるという点である。解除をしたのだから,未履行債務は支払わなくてもよい。しかし,その債務を自発的に払ってしまったときは,債務が残っているため,有効な弁済となってしまう。これでは,解除の効果として不十分であろう。

そこで,直接効果説と間接効果説のよい点を採用する説が出てくる。それが,折衷説である。

折衷説の考え方は,次の通りである。第1に,間接効果説の着目点はよいが,未履行債務について,抗弁権を生じさせるというのは中途半端である。この点は,債務の消滅を認める直接効果説が正しい。第2に,直接効果説は,既履行債務については,初めに遡って効力を失うとし,不当利得返還請求が生じるとする。しかし,これでは,解除の効果と取消しとが同じになってしまう点で問題があり,新しい清算関係に基づく返還請求権が生じるとする間接効果説が正しい。すなわち,折衷説とは,未履行債務については直接効果説を採用し,既履行債務については間接効果説を採用するというように,直接効果説と,間接効果説いいとこ取りをする説である。

折衷説は,結論はよいのだが,それでは,なぜそのようになるのかというポリシーを示すことができない。所詮は,他人の説を使っているだけだからである。

折衷説の結論を是認しつつ,その意味を清算関係として理論づけるものとして,巻き戻し理論がある。ドイツのウォルフが提唱した以下のような理論である(Ernst Wolf, AcP 153, 97)。

契約解除により,従来の債権債務関係が遡及的に消滅するのではなく,契約解除により,従来の債務関係が同一性を保って,「巻き戻し関係(清算関係)」に変更される。

この理論は,わが国でもかなり広く支持されている([好美・現代契約の法理(1983)175頁以下])。具体的には,①未履行債務は直ちに巻き戻し関係(清算関係)が消滅するから,そのまま消滅する。結論は,直接効果説と同じだが,理論が異なる。すなわち,未履行債務の場合にも,債務は直ちに消滅するのではなく,巻き戻し関係(清算関係)に入る。しかし,未履行債務は,その直後に,清算関係が終了するので,そのまま消滅することになる。②既履行債務の場合にも,債務関係は,巻き戻し関係(清算関係)に入る。そして,その関係は,既履行債務と性質を同じくするため,同時履行の抗弁権なども,以前と同じように保持されたまま,巻き戻し関係(清算関係)が展開していく。保証人の債務も附従性によって消滅することなく,巻き戻し関係(清算関係)についても存続する。直接効果説では,この点を説明できないが,この巻き戻し理論では,この点をうまく説明できる。

直接効果説によれば,債務は遡及的に消滅するのであるから,保証人の責任は附従性により消滅しなければならないはずである。実際に,大審院の判例は,解除による原状回復義務は不当利得返還義務に他ならないから,保証人は特約がない限り,契約解除による原状回復義務につき,その責任を負わないとしていた(大判大6・10・27民録23輯1867頁)。しかし,最高裁は,その後,大法廷判決で,契約解除による原状回復義務について,保証人は責任を負うとして,その見解を改めた(その後の判例としては,最二判昭43・11・15民集19巻4号1143頁,最判昭和47・3・23民集26巻2号274頁があり,いずれも,保証人の責任を認めている)。

最大判昭40・6・30民集19巻4号1143頁

特定物の売買契約における売主のための保証人は,特に反対の意思表示のないかぎり,売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても,保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

しかし,最高裁が直接効果説を採用しながら,契約解除による原状回復請求権について保証人が責任を負うとするのは,論理的に矛盾している。確かに,折衷説は,最高裁の結論を矛盾なく説明できるが,未履行の場合と既履行の場合とで統一的な理論に欠ける。この点,巻き戻し理論は,巻き戻し関係(清算関係)というワンクッションを置いて,契約上の債務の性質を保持しつつ,すべての事態を統一的に説明することに成功している。

民法545条は,解除の効果は「第三者の権利を害することはできない」としているが,解除の効果が遡らず,契約関係が逆向きに巻き戻される関係,すなわち,清算関係であるとすると,第三者の権利を害することもないことが説明できる。

さらに,すでに述べたことであるが,巻き戻し理論による解除の効果は,遡及効を有さず,将来に向かってのみその効力を生じるとする継続的契約関係における解除の効果(民法620条,630条)とも連続性を有することになる。

最後に,契約解除の効果として学説が対立している使用利益の返還義務について,巻き戻し理論がどのように適用されるのかをみてみることにしよう。問題の契機となったのは,所有権留保つきの中古自動車を買主Xが売主Yから買い受けたが,売主Yの前主が賦払い金の支払いを怠ったため,所有者によって取り上げられたため,買主XがYに対して売買代金57万5千円及びこれに対する利息の返還を請求した事件であり,この場合に,売主Yは,自動車の引渡し以後,解除までの使用量相当額(自動車の売買代金(57万5千円)-解除時の自動車の価格(27万1千円)=30万4千円)の返還を請求できるかということが問題となった。

最高裁は,以下のように,契約解除の効果として,Xには原状回復義務の一環として,使用利益の返還義務があることを認めている。

最二判昭51・2・13民集30巻1号1頁(損害賠償請求事件)(民法判例百選Ⅱ〔第5版〕第49事件〕)

売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は,民法561条により右契約を解除した場合でも,原状回復義務の内容として,解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

しかし,直接効果説によると,売買契約が解除された場合,契約上の債務ははじめに遡って消滅し,不当利得に基づく原状回復義務が生じるはずである。ところが,本件の場合,買主は善意の占有者であるから,不当利得の特則としての民法189条が適用される。そうすると,買主は,果実を取得できるのであり,使用利益の返還義務を負わないはずである。

本件の場合にも,直接効果説に基づく不当利得の法理ではなく,契約の清算理論としての巻き戻し理論に基づいて,契約の実態を考慮した清算が行われるべきである。そして,契約の清算方法としては,売主には,民法545条2項に基づいて,代金と利息相当額の返還義務が認められるとともに,買主には,民法545条2項を類推して,使用利益の返還が認められるべきである。最高裁の昭和51年判決は,直接効果説とは矛盾するが,買主に使用利益の返還義務を認める限度で適切であると思われる。もっとも,使用利益の算定に関しては,自動車の売買代金と耐用年数を考慮したリース料の算定方式が用いられるべきであり,最高裁の認めた使用利益はあまりにも高額すぎる(上記判例百選Ⅱ参照)点に問題が残されているといえよう。

[契約法講義の目次]へ