|

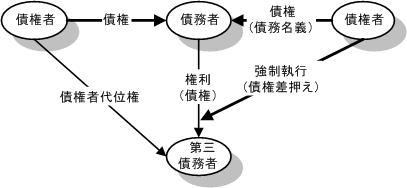

| �}25-1�@���ґ�ʌ��̍\���Ƌ������s�Ƃ̈Ⴂ |

[�_��@�u�`�̖ڎ�]��

�쐬�F2005�N11��21��

�u�t�F�����w�@��w�@�ȑ�w�@�����@����R�@��

���L�F�|���@�M�N�C���{�@�]�@�ҏW�F�[��@�T��

���̕ۑS��ړI�Ƃ��鐧�x�Ƃ��āC�ŏ��ɁC���ґ�ʌ����T�ς���B���ґ�ʌ��iaction oblique�j�́C�����s�̐��x���s���ȃt�����X�̋������s�@��⊮������̖@�̐��x�Ƃ��Ĕ��W���Ă����B�����s�����������h�C�c�̖����i�ז@���x�������킪���ɂ����ẮC���ґ�ʌ��̐��x�͕s�v�ł���Ƃ̔ᔻ���킪���̑i�ז@�w�҂���Ȃ���Ă������C����́C�����s�̕s���Ƃ͊W�Ȃ��C���̐��x���L�����p���Ă����B�����āC���̓K�p�́C�����s�͈̔͂��āC�L���`�����̑�ʂɂ��y��ł���B

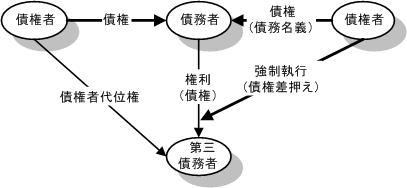

�t�����X�ɂ����ẮC���ґ�ʌ��ƂƂ��ɁC���̐i���n�Ƃ��Ă̒��ڑi���iaction directe�j�����x�ɔ��B���C���̐��x�́C�킪���̕ی��_��@�C���ɁC�ӔC�ی��̕���C���Ƃ��C�����@16���̐����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă����B�܂��C�]�ݎ،_��ɂ�����C���@613���̌����ݐl�̓]�ؐl�ɑ��钼�ڐ������̐��x���C�t�����X�̒��ڑi�����p�����̂ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���B���̒��ڑi���ƍ��ґ�ʌ��Ƃ̑Δ���s�����Ƃɂ���āC�����I�ɁC�킪���̔��Ⴊ�����i�߂Ă������ґ�ʌ��̓]�p�i����ɏڂ�����������j�Ƃ����錻�ۂ����悭�����ł���Ǝv����B

���ґ�ʌ��́C���҂��C���Ȃ̍���ۑS���邽�߂ɁC���҂ɑ����錠�������҂ɑ����čs�g���邱�Ƃ̂ł��鐧�x�ł���i���@423��1���{���j�B

�{���C���҂����Ȃ̍��Y���ǂ̂悤�ɊǗ����邩�͍��҂̎��R�ł��邪�C���͂������������҂͉��X�ɂ��č�����ɕs�M�S�E�͓I�ƂȂ�B�����ŁC���҂̖����͂�v���Ƃ��č��҂����҂̌������ʍs�g���邱�Ƃ��F�߂�Ă���̂ł���B�������C��ɏq�ׂ�悤�ɁC���҂̈�g�ꑮ���̑�ʍs�g�͔F�߂��Ȃ��i���@423��1���A���j�B

|

| �}25-1�@���ґ�ʌ��̍\���Ƌ������s�Ƃ̈Ⴂ |

���ґ�ʌ��̓��F�́C�}25-1�Ɏ������悤�ɁC�������s�葱���Ƃ͈قȂ�C���҂ɑ�������`�i�������s�@22���j�Ȃ��ɑ�O���҂ɑ��āC�ٔ��O�̐����C�܂��́C�i�����N�ł���_�ɂ���B

���ґ�ʌ��̍s�g�v���͈ȉ��̒ʂ�ł���i���@423���j�B

��1�̗v���ł�����҂̍��Ɋւ��ẮC���ٍ̕ϊ����������Ȃ��Ԃ́C���҂̑�O���҂ɑ��錠���ɂ��āC���҂͕ۑ��s�ׂ����邱�Ƃ���������Ă��Ȃ��B�������C�ٔ���̐���������ꍇ�ɂ́C���҂̍����ٍ̕ϊ����������Ă��Ȃ��ꍇ�ł��C���ґ�ʌ����s�g���邱�Ƃ��ł���i���@423��2���j�B�ٍϊ��ȑO�ł����Ă��C���̕ۑS���K�v�ȏꍇ�����肤�邩��ł���B

��4�̗v���ł���u��g�ꑮ���v�Ɋւ��ẮC�ō��ق̔���i�ňꔻ��13�E11�E22���W55��6��1033�Łj������B���̎��ẮC�푊���lA�̈⌾�ɂ����X���������ׂ����̂Ƃ��ꂽ�s���Y�ɂ��C���Y�⌾�ő������̂Ȃ����̂Ƃ��ꂽ�����lB�ɑ��đ�����L����㍐�lY���C���Y�����l�ɑ�ʂ��Ė@�葊�����ɏ]�������������o�L���o�R������C���Y�����lB�̎����ɑ��鋭��������\�����āC����ɑ��鍷���������ꂽ�Ƃ������̂ł������B�ō��ق́C�ȉ��̂悤�ɏq�ׂāC�◯�����E�������ɂ��Ĉ�g�ꑮ����F�߁C���ґ�ʌ��̍s�g��ے肵�Ă���B

�ňꔻ��13�E11�E22���W55��6��1033��

�@�◯�����E�������́C�◯�������҂��C������O�҂ɏ��n����ȂǁC�����s�g�̊m��I�ӎv��L���邱�Ƃ��O���ɕ\�������ƔF�߂�����i�̎������ꍇ�������C���ґ�ʂ̖ړI�Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�Ȃ��C��g�ꑮ���Ɋւ��ẮC��g�ꑮ����������ꍇ�ɂ��Ĕ��������ō��ق̔����i�ňꔻ��58�E10�E6���W37��8��1041�Łj������̂ŁC�����ĎQ�Ƃ���̂��悢�B

�ňꔻ��58�E10�E6���W37��8��1041��

�@���_�N�Q�𗝗R�Ƃ�����S���������́C���Q�҂���Q�҂ɑ����z�̈��S�����x�������Ƃ���e�Ƃ��鍇�ӎႵ���͂�����x���𖽂�������`�����������Ȃǂ��̋�̓I�ȋ��z�������ҊԂɂ����ċq�ϓI�Ɋm�肵���Ƃ����͔�Q�҂����S�����Ƃ��́C�s�g��̈�g�ꑮ���������B

���ґ�ʌ��Ƃ́C���҂����̍��Y�����s�g���Ȃ��ꍇ�ɁC���҂����̍���ۑS���邽�߂ɍ��҂ɑ����Ă��̌������s�g���āC���҂̐ӔC���Y�̈ێ��E�[����}�鐧�x�ł���(���@423���j�B���̐��x�̋N���́C�t�����X�̊Ԑڑi���iactionoblique�j�ɋ��߂���B�Ԑڑi���iaction oblique�j�́C�������s�C���ɁC�����������x���s���ł������t�����X�ɂ����āC�����₤���߂ɔ��B�������x�ł���B

���ґ�ʌ��̓��F�́C�ȉ��̂Ƃ���ł���B�ȉ��̐����ɂ����ẮC���҂�A�C���҂�B�C��O���҂�C�ƌĂԂ��Ƃɂ���B

A�́CB��C�ɑ�����K����B�ɑ����čs�g������̂ł���C���̂悤�Ȃ��Ƃ��\�ł���̂́CB�������͂̎��Ɍ���i�唻��39�E11�E21���^12��1537�ŁC�ŎO����40�E10�E12���W19��7��1777�Łj�B�������C��ɏq�ׂ���ґ�ʌ��̓]�p�̏ꍇ�́C�����͗v���͕s�v�Ƃ����i�ňꔻ��50�E3�E6���W29��3��203�Łi���@����S�I�U�k��5�Łl�i2005�j��10�����j�j�B

A�́CB��C�ɑ����������������ꍇ�Ƃ͈قȂ�CB�ɑ���m�蔻����v�����C�����Ȃ�CC��i���邱�Ƃ��ł���B

A��B�ɑ�����͈̔́C����сCB��C�ɑ�����͈̗̔͂��҂ɂ���ē�d�ɐ����B

�Ⴆ�CA��B�ɑ������5���~�CB��C�ɑ������10���~�ł���ꍇ�CA��C�ɑ���5���~���������ł��Ȃ��BA��B�ɑ������10���~�CB��C�ɑ������5���~�ł���ꍇ���C5���~���������ł��Ȃ��B�܂��CB��C�ɑ�����ٍ̕ϊ����������Ă��邱�Ƃ͂��Ƃ��CA��B�ɑ���ٍϊ����C�ٔ���̑�ʁC�ۑ��s�ׂ̏ꍇ�������āC�������Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���i���@423��2���j�B

�Ƃ���ŁC�t�����X�ɂ����ẮC�Ԑڑi���̊O�ɁC���ڑi���iaction directe�j�Ƃ������x������B���́C���̐��x���C���@613���C�����@16���ɂ����āC���łɁC�킪���ɂ���������Ă���B

���̒��ڑi���iaction directe�j�́C�Ԑڑi���iaction oblique�j�Ƃ��Ă̍��ґ�ʌ��Ƃ́C�قȂ�CA��B��C�ɑ����������̖��ŁC���C����̂��߂ɍs�g���邱�Ƃ�F�߂���̂ł���CC����A�ւ̒��ڂ̈��n���\�ł������łȂ��C���K���Ƃ���������Ȃ��C�����͗v�����s�v�ł���B�������C�s�g�ł��錠���͈̔͂́C���ґ�ʌ��̏ꍇ�Ɠ��l�C��d�̐������ق��CA��B�ɑ������B��C�ɑ�����Ƃ�����̂��̂ł��邱�ƁC���Ȃ��Ƃ��C���ڕs���̊W�ɂ��邱�Ƃ����߂���B

�킪���ɂ����āC���ґ�ʌ��̓]�p�Ƃ����ꂢ�錻�ۂ́C�܂��ɁC�t�����X�̒��ڑi���iaction directe�j�̓����ɑ��Ȃ�Ȃ��B�t�����X�̒��ڑi���Ƃ́C�ȉ��̂悤�ȓ��F�������̂Ƃ���Ă���B

�t�����X���@�ɂ���č̗p����C���̌�C���ɁC���Q�ی��̕���Ŕ��W�𐋂��āC���E�I�ɕ]������Ă��钼�ڑi���̐��x�́C�ȉ���2�̃^�C�v�ɕ��ނ���Ă���B

|

| �}25-2�@�����@16���̒��ڐ������̍\�� |

|

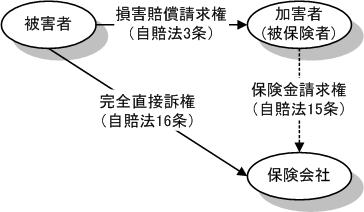

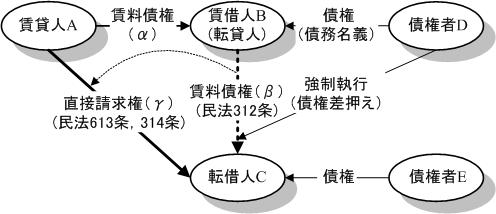

| �}25-3�@���@613���̒��ڐ������̍\�� |

���@613���ɂ����钼�ڑi���́C���ݐl�iA�j�̓]�ؐl�iC�j�ɑ��钼�ڂ̌�����F�߁C���ݐl�iA�j��ی삷����̂ł���B�������C���̗��@�ߒ����ڂ������ׂĂ݂�ƁC�ӊO�Ȃ��ƂɁC���Ƃ��Ƃ́C���@314���ɂ����ĔF�߂��Ă�����ݐl�iA�j�̓]�ؐl�iC�j�ɑ��铮�Y�������ɂ��āC�]�ؐl�iC�j��ی삷�邽�߂ɁC���ݐl�iA�j�̓]�ؐl�iC�j�ɑ��錠���s�g�𐧌�����ꍇ�����邱�Ƃ��w�E����C���̖����������邽�߂ɗ��@���Ȃ����Ɏ������Ƃ����o�܂�����[����R�E���@613���̒��ڑi���i1977�j87�ňȉ�]�B

�]�ؐl��ی삷�ׂ��ꍇ�Ƃ����̂́C�]�ؐl�iC�j������ɓ]�ؗ�����ؐl�iB�j�Ɏx�����Ă���̂ɁC���ؐl�iB�j�����ݐl�ɑ��Ē������x����Ȃ������Ƃ����ꍇ�ł���B���̂悤�ȏꍇ�ɁC���ݐl�iA�j�����ؐl�iC�j�̓��Y�ɑ��Đ��������s�g����͍̂s���߂��ł���C�]�ؐl��ی삷�ׂ��ł͂Ȃ��̂��Ƃ����̂��C���@613���̗��@�̂��������ƂȂ����B�����āC���@613�������@����邱�Ƃɂ���āC���@314���̓��Y�������́C���̔�S�ۍ��ł��閯�@613���̒��ڑi���͈̔́C���Ȃ킿�C���ݐl�̒��ؐl�ɑ�����͈̔͂ƁC���ؐl�i�]�ݐl�j�̓]�ؐl�ɑ�����͈̔͂ɂ���āC��d�ɐ�������邱�ƂƂȂ�C���ݐl�Ɠ]�ؐl�̗��Q�����܂���������邱�ƂɂȂ����̂ł���B

���@613���̒��ڑi���Ɩ��@314���̐������̊W�ɂ��ĕ⑫�����Ă������B��1�ɁC���@312���ɂ���āC���ݐl�iA�j�͒��ؐl�iB�j�ɑ�����������ē��Y��������L���Ă���B��2�ɁC���ؐl�iB�j���]�ݐl�Ƃ��āC�]�ؐl�iC�j�ɑ��āC���@314���ł͂Ȃ��C���@312���ɂ��������Đ�������L���Ă���B��3�ɁC���ؐl�iB�j���������x����Ȃ��ꍇ�ɂ́C���ݐl�iA�j�́C���@613���ɂ���āC�������Ɠ]�ؗ����Ƃ����݂������ŁC���C���҂̍��͈͓̔��ŁC�]�ؐl�iC�j�ɑ��āC���ڐ����ł��錠����L���Ă���B���������āC�]�ؐl�iC�j�����łɓK���ɓ]�ؗ�����ؐl�iB�j�Ɏx�����Ă���ꍇ�ɂ́C���@613���̒��ڑi���͂��̗v���������Ă��邽�ߍs�g�ł��Ȃ��B��O�́C���Q�I�ȑO�����̏ꍇ�ł���C���̏ꍇ�ɂ́C���ݐl�ɑR�ł��Ȃ����߁C���ڑi���̍s�g�O�ɒ����͎x�����Ȃ��������̂悤�ɁC���ڑi���̗v������������邽�߁C���ڑi�����s�g���邱�Ƃ��ł���B��4�ɁC���ڑi�����s�g����ƁC�]�ؐl�iB�j�̓]�ؐl�iC�j�ɑ�����́C���ݐl�iC�j�̒��ؐl�iB�j�ɑ�����͈̔͂ŁC���ݐl�Ɉړ]����ƍl������B��������ƁC�S�ە����̐������ɂ���āC���@312���ɂ���Ē��ؐl�iB�j���]�ؐl�iC�j�ɑ��ėL���Ă������������C���ݐl�iA�j�Ɉړ]���邱�ƂɂȂ�B���@314���ɋK�肳��Ă�����ݐl�iA�j�̓]�ؐl�iC�j�ɑ���������́C���̂悤�ɂ��āC���@312���Ɩ��@613���ɂ���āC�K�R�I�ɐ�������̂Ȃ̂ł���B���������āC���@314���́C���@312���Ɩ��@613���ɂ���ĕK�R�I�ɐ�������������m�F�I�ɋK�肵�����̂ł���Ƃ������ƂɂȂ�B

�ȏ�̂��Ƃ܂��āC���@613���̌��ʁi���J�j�Y��)���܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

�ʐ����C�]�ؐl�̑O�����͒��ݐl�ɑR�ł��Ȃ��̂ɑ��āC�]�ؐl�u�㕥���v�́C���ݐl�����ڑi�����s�g������ł����Ă��C��ɒ��ݐl�ɑR�ł���ƌ�����Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂��낤���B���̓_�̉𖾂��K�v�ƂȂ�B

�v����ɁC�ʐ��̌��́C�O�����i���ڑi���s�g�O�̊����O�ٍρj�̔��ΊT�O���㕥���i���ڑi���s�g�O�̊�����ٍρj�ł��邱�Ƃ�F�������C�i���s�g��ٍ̕ςɂ܂Ŋg�����Ă���_�ɂ���B

| �]�ؐl�̒��ؐl�ւٍ̕ς̎��� | �ʐ��i��������Ή��߁j | ���������Ή��� | ����R�� | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �P ���ڑi�����s�g�O | 1-1 �����O�ٍ̕ρi�O�����j | 1-1-1�@���K�ɏ]�����O���� | �~���ݐl�ɑR�ł��Ȃ� | ���@613��1���㕶 | �~���ݐl�ɑR�ł��Ȃ� | ���@613��1���㕶���������� | �����ݐl�ɑR�ł��� | ���@613��1���㕶�̗ᕶ�����i���Ή��߂ƌ��ʂ͓����j |

| 1-1-2 ���Q�I�O���� | �~���ݐl�ɑR�ł��Ȃ� | ���@613��1���㕶���ړI�I�����i�������߂ƌ��ʂ͓����j | ||||||

| 1-2 ������ٍ̕ρi�㕥���j | �����ݐl�ɑR�ł��� | ���@613��1���㕶�̔��Ή��߁i����j | �����ݐl�ɑR�ł��� | ���@613��1���㕶�̔��Ή����i�������j | �����ݐl�ɑR�ł��� | ���@613��1���㕶�̔��Ή��� | ||

| 2 ���ڑi�����s�g�� | 2-1 ������ٍ̕ρi�s�g��ٍ��j | �~���ݐl�ɑR�ł��Ȃ� | ���@613��1���O������������ | �~���ݐl�ɑR�ł��Ȃ� | ���@613��1���O���̕������� | |||

�ʐ��̔��Ή��߂̌��́C�ȏ�̂悤�ɁC���������Ή��߂ƑΔ䂷�邱�Ƃɂ���Ė��炩�ɂȂ�Ǝv����B

�Ȃ��C�����́C���������ߐ�������ɐ����i�߁C���@613��1���㕶�́u�O�����v�Ƃ́C���́C�u���Q�I�O�����v�̂��Ƃ������̂ł���C�ɏ�����Ă���u�O�����v���Ȃ킿�C�u�����O�ٍρv�́C�u���Q�I�O�����v�Ɛ��肳��Ă���ɉ߂��Ȃ��Ɖ��߂�����̂ł���i���̗ᕶ���߁F���@612��2���ɂ��āC����́C���l�̉��߂��s���Ă���B�Ȃ��Ȃ�C���@612��2���́C���f���n�E�]�݂����������ƂȂ�ƋK�肵�Ă�ɂ�������炸�C����́C�w�M�I�s�ׂ݂̂����������ł���C���f���n�E�]�݂́C�P�ɁC�u�w�M�I�s�ׁv�𐄒肷��ɉ߂��Ȃ��Ƃ��Ă��邩��ł���j�B

�����ɂ��C�u�����O�ٍρv�́C�ʏ�́C�u���Q�I�O�����v�Ɛ��肳��邪�C�Ⴆ�C���K�ɏ]�����K���ȑO�����ł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�ꍇ�ɂ́C�u���Q�I�ȑO�����v�ł���Ƃ̐���͔j���C���̂̂悤�ȓK���ȑO�����́C���ݐl�ɑR�ł���ƍl������̂ł���B

A�͂��̏��L����Ɖ��Ɠy�n�����z10���~��B�ɒ��݂����B���ؐlB�����̓y�n�Ɖ��������C�ɓ]�݂������Ƃ̊�]���q�ׂ��̂ŁCA��C�̎��͂����C���͂��\���ł��邱�Ƃ��m�F������C�����z��10���~�Ƃ��C�]�ݗ��̎x�������������̎x�������Ɠ������ɂ��邱�Ƃ�B�̓]�݂ɓ��ӂ����BB�������̎x����ӂ������߁CA�́C�]�ؐlC�ɑ��āC������10���~�𐿋������Ƃ���CC�͂�������₵�C�]�ݐl�ł���B�ɓ]�ݗ�10���~���x�����Ă��܂����BB�͂��̂������؋��̕ԍςɓ��ĂĂ��܂��CA�ɂ͒������x�����Ă��Ȃ��BA�͍ēxC�ɑ���10���~�̎x���𐿋��ł��邩�B

��1�@�ʐ��́C���@613���������ɁCA����̐����ɂ�������炸�CC��B�Ɏx�������Ƃ��ł���Ɖ����Ă���B���̂悤�ȉ��߂������߂ƌĂԂ��B

�q���g1�F�������߁C�g����߁C�k�����߁C�ސ����߁C�ᕶ���߂Ƃ������ߕ��@���1��̍u�`�Ő������Ă���̂ŁC�悭���K���Ă������ƁB

��2�@���̂悤�ȉ��߂�������������͂Ȃɂ��B�{���̏ꍇ�C���̂悤�ȉ��߂���������݂͂�����Ă��邩�B

�q���g2�F���ڑi���̐����v���́C�������i�����j�Ɠ]�ؗ����i�����j�Ƃ��Ƃ��ɑ��݂��Ă��邱�Ƃł���B���@613��1��2���́u�ؒ��̑O���v�Ƃ́C���̂����̂ǂ̗v���ɊW���Ă���C�u�ؒ��̑O���v�́C�{���Ȃ�C�ǂ̂悤�Ȍ��͂�����̂����悭�l���邱�ƁB��������ƁC�u�O���������Ē��ݐl�ɑR�ł��Ȃ��v�Ƃ������@613��1��2���ɂ�����R�s�\�̈Ӗ��i���ڑi���̐����v������������Ă��Ȃ����Ɓi�����̕s���݁j����ݐl�Ɏ咣�ł��Ȃ��Ȃ�j�������ł���ł��낤�B

��3�@���@613��1����i�̉��߂�ʂ��āCA�̐������F�߂��邩�ǂ����_���Ȃ����B���̍ہCB��C���x�������₵���ꍇ��A���Ƃ蓾���i�ɂ��Ă����y���Ȃ����B

�q���g3�F�������C���ڑi���̐����v������������C���ݐl���]�ؐl�ɑ��Ē��ڑi�����s�g������́C���@613��1���ɂ��ƁC�u�]�ؐl�́C���ݐl�ɑ��Ē��ڂɋ`�����v�Ƃ����B�������C�]������ɂ�������炸�C���ؐl�i�]�ݐl�j�ɑ��ĕٍς����邱�Ƃ��ł���Ƃ���ƁC����́C�]�ؐl�͋`�����̂ł͂Ȃ��C���ݐl�Ɏx�������Ƃ��C���ؐl�Ɏx�������Ƃ��ł���Ƃ����u�I�����v��L���邱�ƂɂȂ�̂ł����āC�u���ݐl�ɑ��Ē��ڂɋ`�����v���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂łȂ����낤���B���̓_���悭�l���āC���ߘ_��W�J���邱�ƁB

[�_��@�u�`�̖ڎ�]��