| 図26-1 債権者代位権の転用例 | |

|

|

| 登記請求権 (大判明43・7・6民録16巻537頁) |

賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求権 (最判昭29・9・24民集8巻9号1658頁) |

[契約法講義の目次]へ

作成:2006年9月19日

講師:明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

書記:竹内 貴康,藤本 望 編集:深川 裕佳

前回は,債権者代位権の特色を理解するために,債権者代位権(間接訴権)と直接訴権との対比を行った。

直接訴権と債権者代位権との対比を行うことには,もう1つの利点がある。それは,わが国の判例が推し進めてきた,債権者代位権の転用といわれる現象を直接訴権への接近として捉えると,よりよく理解できるからである。

さらに,債権者代位権の転用を直接訴権の観点から考察できるようになると,従来から,不当利得の問題として扱われてきたために難解とされてきた「転用物訴権」について,その要件と効果とが明確となり,他の債権者との関連も明らかにすることができる。

以上の知識を踏まえた上で,以下において,債権者代位権の典型例,転用例,直接訴権を対比することによって,債権者代位権の全体像を位置付けてみることにする。

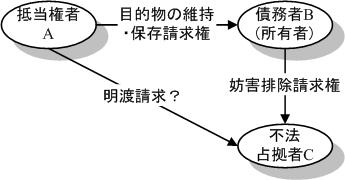

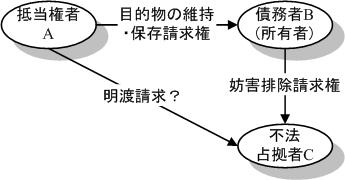

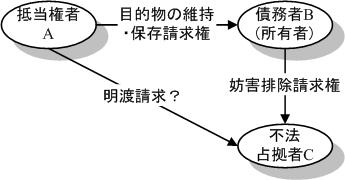

債権者代位権の転用例としてよく挙げられるのは,以下の図26-1のように,登記請求権の直接請求,賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求の問題がある。

| 図26-1 債権者代位権の転用例 | |

|

|

| 登記請求権 (大判明43・7・6民録16巻537頁) |

賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求権 (最判昭29・9・24民集8巻9号1658頁) |

| 債権者代位権 (action oblique) |

債権者代位権の転用 | 直接訴権 (action directe) |

|

|---|---|---|---|

| 被保全債権 | 原則として,金銭債権に限る | 登記請求権(大判明43・7・6民録16巻537頁) 賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求権(大判昭4・12・16民集8巻944頁,最判昭29・9・24民集8巻9号1658頁) |

賃貸人の転借人に対する賃料の直接請求権(民法613条), 賃貸人の転借人に対する明渡請求権(民法613条の解釈), 保険金請求権(自賠法16条) |

| 無資力要件 | 必要 | 不要 | 不要 |

| 2つの債権の等質性 | 不要(行使される債権は,金銭債権に限られない) | 等質か密接不可分であることを要する | 等質か密接不可分であることを要する |

| 代位権行使の範囲 | AがBに対する金銭債権に基づいてCに対する金銭債権を代位行使する場合には,Aは,自己の債権の範囲においてのみBの権利を代位行使できる(最三判昭44・6・24民集23巻7号1076頁) | 債権者の債務者に対する債権と,債務者の第三債務者に対する債権の範囲によって,二重に制限される。 | 債権者の債務者に対する債権と,債務者の第三債務者に対する債権の範囲によって,二重に制限される。 |

| 債権者の直接の引渡請求 | 不可 | 可 建物の賃借人が,賃貸人たる建物所有者代位して,不法占拠者に対し建物の明渡しをする場合には,自己に直接その明渡しをなすべき旨を請求できる(最判昭29・9・24民集8巻9号1658頁)。 |

可 |

| 第三債務者が債権者に対して対抗できる抗弁 | 第三債務者は,債務者に対して主張しうる事由を債権者に対抗することができる(最一判昭33・6・14民集12巻9号1449頁) 第三債務者が主張した事由に対して,債権者が反論することのできる事由は,債務者自身が主張し得るものに限られ,債権者独自の事情を主張することはできない(最二判昭54・3・16民集33巻2号270頁)。 |

? | 直接請求後に生じた事由は債権者に対抗できない。 直接請求前に生じた事由は原則として対抗できる。ただし,詐害行為は債権者に対抗できない(民法613条但書参照)。 |

| 他の債権者との競合・優先弁済権 | 他の債権者との競合にさらされ,債権者の優先権は認められない。 | ? | 自賠法15条(債務者の第三債務者に対する請求運請求の禁止) 民法314条(賃貸人の転借人に対する先取特権) |

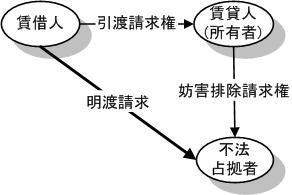

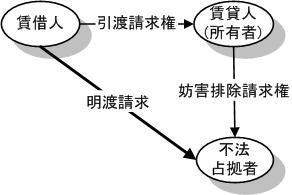

債権者代位権の転用に関しては,抵当権者の第三者に対する明渡請求の代位構成を是認した最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁(抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができるとした事例)が注目を集めている。

|

| 図26-2 最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁の法律関係 |

しかし,債権者代位権の転用については,以下の2つの点が問題となる。

第1点に関しては,最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁(抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができるとした事例)の判断はこの点を逸脱しており,到底是認できない。

本件の場合,最高裁は,「抵当権者は,抵当不動産の所有者に対し,その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有する」と述べているが,果たして,占有権限を有しない抵当権者が,所有者に対して,抵当不動産の引渡を請求できると考えているのであろうか。本判決において,最高裁は,「抵当権者は,原則として,抵当不動産の所有者が行う抵当不動産の使用又は収益について干渉することはできない」と判示していることから考えると,占有権限を有しない抵当権者が,所有者に対して,抵当不動産の引渡を請求できると考えているとは考えられない。もし,最高裁が,占有権限を有しない抵当権者は,抵当権の設定者である所有者に対して抵当不動産の引渡を求めることまではできないと考えているのであれば,そもそも,債権者代位権であれ,その転用であれ,抵当権者は第三者に対して抵当不動産の引渡を求めることはできないはずである。

つまり,最高裁が,平成11年判決(最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁)において,抵当権者が,債務者に対して,抵当目的物を適切に維持又は保存するように求める請求権を有するとしたことは,正当であり,評価されるべきである。しかし,そうであれば,抵当権者の第三者に対する妨害排除は,債務者が抵当目的物を適切に維持・保存するという範囲でのみ認められるべきであって,債権者が債務者にも有してさえいない,抵当目的物の返還請求を認めるということは許されないというべきである。

債権者代位権の転用によって,債権者に対して直接の明渡を認めたリーディングケースである最高裁判決(最判昭29・9・24民集8巻9号1658頁)の場合においても,その事案は,建物の賃借人が,賃貸人たる建物所有者代位して,不法占拠者に対し建物の明渡を求めたものであり,債権者は,もともと,債務者に対して建物の引渡権限を有していた事例であった。したがって,債権者代位権の転用だから,債権者が目的物の引渡を求めることができると考えるのは,早計のそしりを免れない。

第2点に関しては,最高裁の判断は,Cが賃借権限を有しない不法占拠者の場合にのみ適用可能であり,CがBに対して適法な短期賃借権や,長期賃借権を有する場合には,CはBに対してその事由をもってAに対抗できるはずであり,債権者代位権構成の採用は,不法占拠者に対してしか意味を有さない。

平成11年の最高裁判決によって,抵当権者は,不法占拠者ばかりでなく,解除された短期賃貸借の賃借人,適法な短期賃貸借の場合の賃借人,さらには,抵当権の設定後に適法に締結された長期賃貸借の場合の賃借人に対しても,明渡請求が認められたと理解する見解が主張されている。このような誤解を与える点でも,今回の最高裁判決は重大な疑義を有しているといえよう。

なお,最高裁は,その後,債権者代位権による請求ではなく,抵当権者は物権的請求権(妨害排除請求権)に基づき,物件の引渡請求ができるとの判決を下すにいたっている(最一判平17・3・10民集第59巻2号356頁)。

最一判平17・3・10民集第59巻2号356頁

1 抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても,その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができるものというべきである。なぜなら,抵当不動産の所有者は,抵当不動産を使用又は収益するに当たり,抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており,抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。

2 抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。

3 抵当権者は,抵当不動産に対する第三者の占有により賃料額相当の損害を被るものではないというべきである。なぜなら,抵当権者は,抵当不動産を自ら使用することはできず,民事執行法上の手続等によらずにその使用による利益を取得することもできないし,また,抵当権者が抵当権に基づく妨害排除請求により取得する占有は,抵当不動産の所有者に代わり抵当不動産を維持管理することを目的とするものであって,抵当不動産の使用及びその使用による利益の取得を目的とするものではないからである。

執行法の権利を実体法上の権利として構成したものであり,これも,抵当権者を過度に保護しようとするものであり,行き過ぎた解釈と思われる。

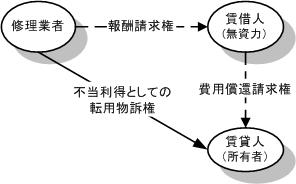

法律学上の難問として,転用物訴権をどのように位置づけるかという問題がある。この問題は,通常は,不当利得の特殊類型として扱われているが,債権者代位権と直接訴権をマスターした後であれば,直接訴権の一類型として考えることができる。このように考えると,転用物訴権をめぐる法律関係は,利害関係者の利益調整を含めて最適解を導くことができる。

「転用物訴権(actio de in rem verso)」とは,ある者Aのした契約上の給付が,契約の相手方Bのみならず,第三者Cの利益となった場合に,給付者Aが利得者Cに対して不当利得に基づいて行う利得の返還請求権のことをいう。なお,"actio de in rem verso"は,転入財産取戻訴権とも呼ばれている。

|

| 図26-3 転用物訴権(actio de in rem verso) |

そもそも,acitioとは,実体法上の請求権と,訴訟上の請求とが未分化の時代において,一定の訴訟形式によって救済が認められた権利のことを意味していた。そして,actioは,大きく分けて,actio in rem(対物訴権)と,actio in personam(対人訴権)とに分けられていた。対人訴権は,一定の人にだけ向けられた訴権であり,その人以外を訴えることは許されなかった。しかし,対物訴権であれば,物に関係している人なら誰でも訴えることができた。

内容が債権でも,第三者に対して訴えを提起しなければならないことは多い。そういう場合には,内容は債権(actio in personam)でも,訴えの性質が対物訴権(actio in rem)だということになれば,第三者を訴えることができたのである。債権者代位権(action oblique),詐害行為取消権(actio Pauliana, action paulienne)は,すべて,内容が債権であっても,第三者に対して訴えることができる対物訴権(actio in rem)である。

転用物訴権(actio in rem verso)の場合も,本来ならば,損失者Aと利得者Cとの間に中間者Bが入り込んでいるため,AはCを訴えることができないところを,利得がAから物と一緒にBを経てCに転入していると考え,その物の所有者Cに対して,転入した利得の取戻しを求める対物訴権であるということができる。

最高裁(最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁)は,BがCから借りているブルドーザーをBの依頼でAが修理したが,Bの倒産のために修理代の支払をAがBから受けられない場合につき,修理に要したAの修理代相当の損失とそれに相当するC(ブルドーザー所有者)の利得の間には直接の因果関係があるとして,AからCに対しなされた修理代金相当額の不当利得返還請求を認容するに至っている。これは,転用物訴権を認めた判決であると理解されている。なお,最判平成7・9・19民集49巻8号2805頁は,学説の批判を受け入れ,建物賃貸借の同種の事案について,不当利得の成立を否定している。

判例の趣旨

XがY所有のブルドーザーをその賃借人Mの依頼により修理した場合において,その後Mが無資力となったため,同人に対するXの修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは,その限度において,XはYに対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。

| 図26-4 最一判昭和45・7・16民集24巻7号909頁の法律関係 |

事実関係

上告人(X)は,昭和38年12月3日,訴外有限会社立花重機(M)よりブルドーザーの修理の依頼を受け,その主クラツチ,オーバーホールほか合計51万4,000円相当の修理をして,同月10日これを訴外会社に引き渡したが,右ブルドーザーは被上告人(Y)の所有であり,Xの修理により右代金相当の価値の増大をきたしたものであるから,YはXの財産および労務により右相当の利益を受け,Xは右相当の損失を受けたものである。もっとも,XはMに対し修理代金債権を有したが,Mは修理後2カ月余にして倒産し,現在無資産であるから,回収の見込みは皆無である。右ブルドーザーは,同年11月20日頃MにおいてYより賃借したものであるが,昭和39年2月中旬より下旬にかけてYがこれをMより引き揚げたうえ,同年5月,代金170万円(金利を含み190万円)で他に売却したもので,Xの修理によりYの受けた利得は,売却代金の一部としてなお現存している。よって,上XはYに対し,51万4,000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求める。

| 年月日 | 認定事実 | 論点 |

|---|---|---|

| 昭和38年11月20日頃 | Mは,Yから本件ブルドーザーを賃借。 | |

| 昭和38年12月3日 | Xは,Mからブルドーザーの修理の依頼をMから受け,その主クラツチ,オーバーホールほか合計51万4,000円相当の修理をした。 | 本件修理は,ブルドーザーの自然消耗によるものであったことが認定されている。 |

| 昭和38年12月10日 | Xは,修理したブルドーザーをMに引き渡した。 | 留置権の消滅 |

| 昭和39年1月頃 | XがMから修理代金を回収する前に,Mが倒産。 | Mは無資力 |

| 昭和39年2月中旬 | Yは,ブルドーザーをMから引き揚げる。 | Yは,Xの損失において利得をしているか?因果関係の直接性が問題となる。 |

| 昭和39年5月 | Yは,ブルドーザーを代金170万円で他に売却。 | |

| 昭和39年 | Xは,Yに対して,51万4,000円と遅延損害金の支払いを求めて訴えを提起。 |

判決要旨

Xのした修理は本件ブルドーザーの自然損耗に対するもので,Yはその所有者として右修理により利得を受けており,また,右修理は訴外Mの依頼によるもので,XはMに対し51万4,000円の修理代金債権を取得したが,Mは修理後間もなく倒産して,右債権の回収はきわめて困難な状態となったというのである。

これによると,本件ブルドーザーの修理は,一面において,Xにこれに要した財産および労務の提供に相当する損失を生ぜしめ,他面において,Yに右に相当する利得を生ぜしめたもので,Xの損失とYの利得との間に直接の因果関係ありとすることができるのであって,本件において,Xのした給付(修理)を受領した者がYでなくMであることは,右の損失および利得の間に直接の因果関係を認めることの妨げとなるものではない。

ただ,右の修理はMの依頼によるものであり,したがって,XはMに対して修理代金債権を取得するから,右修理によりYの受ける利得はいちおうMの財産に由来することとなり,XはYに対し右利得の返還請求権を有しないのを原則とする(自然損耗に対する修理の場合を含めて,その代金をMにおいて負担する旨の特約があるときは,MもYに対して不当利得返還請求権を有しない)が,Mの無資力のため,右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは,その限度において,Yの受けた利得はXの財産および労務に由来したものということができ,Xは,右修理(損失)によりYの受けた利得を,Mに対する代金債権が無価値である限度において,不当利得として,Yに返還を請求することができるものと解するのが相当である(修理費用を訴外会社において負担する旨の特約がMとYとの間に存したとしても,XからYに対する不当利得返還請求の妨げとなるものではない)。

学説の対応

学説は,おおむね,本判決に批判的である。特に,本判決が「修理費用を訴外会社(賃借人M)において負担する旨の特約が同会社(賃借人M)と被上告人(賃貸人Y)との間に存したとしても,上告人(修理業者X)から被上告人(賃貸人Y)に対する不当利得返還請求の妨げとなるものではない」とした点に集中している。

このことを是認してしまうと,賃借人Mの負担で修理させる見返りとして賃料が安くなっているという場合には,賃貸人Yは,実質,二重払いを強いられることになってしまうというのが,その理由である。

しかし,この点は,判決の読み方として,問題がありそうである。判決文のうち,問題とされている部分を丹念に読んでみよう。

右の修理は訴外会社の依頼によるものであり,したがって,上告人は訴外会社に対して修理代金債権を取得するから,右修理により被上告人の受ける利得はいちおう訴外会社の財産に由来することとなり,上告人は被上告人に対し右利得の返還請求権を有しないのを原則とする(自然損耗に対する修理の場合を含めて,その代金を訴外会社において負担する旨の特約があるときは,同会社も被上告人に対して不当利得返還請求権を有しない)が,

訴外会社の無資力のため,右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは,その限度において,被上告人の受けた利得は上告人の財産および労務に由来したものということができ,上告人は,右修理(損失)により被上告人の受けた利得を,訴外会社に対する代金債権が無価値である限度において,不当利得として,被上告人に返還を請求することができるものと解するのが相当である(修理費用を訴外会社において負担する旨の特約が同会社と被上告人との間に存したとしても,上告人から被上告人に対する不当利得返還請求の妨げとなるものではない)。

上記の後段では,確かに,学説が批判している通りに読める表現が用いられている。しかし,前段を読むと,「自然損耗に対する修理の場合を含めて,その代金を訴外会社(賃借人M)において負担する旨の特約があるときは,同会社(賃借人M)も被上告人(Y)に対して不当利得返還請求権を有しない」ことが明らかにされている。

したがって,本判決の読み方としては,従来の学説とは異なる,全く別の解釈が成り立ちうると思われる。筆者は,上記の判例を,「債権者代位権」の要件と重ね合わせて読むことによって,上記の判例の趣旨を矛盾なく,しかも,合理的に読み解くことができると考えている。

判例趣旨

建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合

事実関係

原審の適法に確定した事実関係及び記録によって明らかな本件訴訟の経緯等は,次のとおりである。

1 上告人(X)は,本件建物の賃借人であったMとの間で,昭和57年11月4日,本件建物の改修,改装工事を代金合計5,180万円で施工する旨の請負契約を締結し,大部分の工事を下請業者を使用して施工し,同年12月初旬,右工事を完成してMに引き渡した。

2 Yは,本件建物の所有者であるが,Mに対し,昭和57年2月1日,賃料月額50万円,期間3年の約で本件建物を賃貸した。Mは,改修,改装工事を施して本件建物をレストラン,ブティック等の営業施設を有するビルにすることを計画しており,YとMは,本件賃貸借契約において,Mが権利金を支払わないことの代償として,本件建物に対してする修繕,造作の新設・変更等の工事はすべてMの負担とし,Mは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約を結んだ。

3 MがYの承諾を受けずに本件建物中の店舗を転貸したため,被上告人は,Mに対し,昭和57年12月24日,本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした上,本件建物の明渡し及び同月25日から本件建物の明渡し済みまで月額50万円の賃料相当損害金の支払を求める訴訟を提起し,昭和59年5月28日,勝訴判決を得,右判決はそのころ確定した。

4 Mは,Xに対し,本件工事代金中2,430万円を支払ったが,残代金2,750万円を支払っていないところ,昭和58年3月ころ以来所在不明であり,Mの財産も判明せず,右残代金は回収不能の状態にある。また,Xは,昭和57年12月末ころ,事実上倒産した。

5 そこで,本件工事はXにこれに要した財産及び労務の提供に相当する損失を生ぜしめ,他方,Yに右に相当する利益を生ぜしめたとして,Xは,Yに対し,昭和59年3月,不当利得返還請求権に基づき,右残代金相当額と遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。

| 年月日 | 認定事実 | 論点 | |

|---|---|---|---|

| 昭和57年2月1日 | Yは,本件建物をMに賃料月額50万円,期間3年の約束で賃貸した。 | 修繕等はYではなく,Mが負担する特約が存在 この特約は有効か?Xに対抗できるか? |

|

| 本件賃貸借契約には,Mが権利金を支払わないことの代償として,本件建物に対してする修繕,造作の新設・変更等の工事はすべてMの負担とし,Mは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約が存在していた。 | MがYから本件建物を賃借した当時,本件建物は,地下一階が遊技場,地上一階と二階がホテル,三階がアパートという構造にはなってはいたものの,いずれも使用されておらず,建物全体が廃墟同然の状態であった。 | ||

| 昭和57年11月4日 | Xは,Mとの間で,本件建物の改修,改装工事を代金合計5,180万円で施工する旨の請負契約を締結。 | ||

| 昭和57年12月初旬 | Xは,大部分の工事を下請業者を使用して施工し,右工事を完成してMに引き渡した。 | Xの留置権の消滅 | |

| Yは,Mの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除(その後,Yは,商業ビルとしてよみがえった本件建物に数件のテナントを入れて多大の賃料収入を得ている)。 | Yの利得 | ||

| 昭和57年12月末ころ | XがMから工事代金を全額回収する前に,Mが倒産。残代金2,750万円は回収不能。 | Mは無資力 | |

| 昭和59年3月 | Xは,Yに対して,不当利得返還請求権に基づき,右残代金相当額と遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。 | Yは,Xの損失において利得をしているか?因果関係の直接性が問題となる。 | |

判決要旨

Xが建物賃借人Mとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ,その後Mが無資力になったため,XのMに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において,右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは,YとMとの間の賃貸借契約を全体としてみて,Yが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし,YがMとの間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは,Yの受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり,XがYに対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは,Yに二重の負担を強いる結果となるからである。

本件建物の所有者であるYがXのした本件工事により受けた利益は,本件建物を営業用建物として賃貸するに際し通常であれば賃借人であるMから得ることができた権利金の支払を免除したという負担に相応するものというべきであって,法律上の原因なくして受けたものということはできず,これは,本件賃貸借契約がMの債務不履行を理由に解除されたことによっても異なるものではない。

そうすると,Xに損失が発生したことを認めるに足りないとした原審の判断は相当ではないが,Xの不当利得返還請求を棄却すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。

学説の対応

本判決に対する学説は,おおむね肯定的である。特に制限説の立場に立つ学説は,その学説が受け入れられたと考えており,この判決によって,最高裁の45年判決(最一判昭和45・7・16民集24巻7号909頁)は,この平成7年判決(最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁)によって,実質的に変更されたとみている(沢井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為』〔第2版〕有斐閣(1996)78頁は,「小法廷判決であるが,実質的変更といえる」と述べている)。

加藤説と私見との対比

| 分類 | 加藤雅信説 | 私見 | ||

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | MがYの利得保有に対応する反対債権をもっている場合 | 転用物訴権を認めると,一般債権者を害するおそれがある。 | この場合というのは,転用物訴権の問題ではなく,債権者代位権の問題である。したがって,その要件(XがMに対して請求権を持ち,かつ,MがYに対して費用償還請求権を持つ場合であって,Mが無資力の場合)を満たす場合には,請求を認めてよい。 | |

| Ⅱ | Mがこのような反対債権をもたない場合 | この場合というのは,MがYに対して債権を全く持たない場合(債権者代位権が成立しない場合)と,本来,MがYに対して有する債権が,Xを害するM-Y間の詐害的な特約によって放棄させられている場合(債権者代位権の成立を詐害的な第三者に対抗できる場合)とに分けて考えるべきである。 | ||

| Ⅱ-1 | Yの利得保有がM-Y間の関係全体からみて有償と認められる場合 | 転用物訴権を認めると,Yは修繕費に関し,二重の経済的負担を被ることになって不当である。 | MがYに対して通常有する費用償還請求権を,正当な理由によって,失っている場合,例えば,賃料が安く設定されている代わりに,賃借人に修繕義務があるために費用償還請求権が発生しない場合には,債権者代位権も認められない。 | |

| Ⅱ-2 | Yの利得保有がM-Y間の関係全体からみて無償と認められる場合 | 転用物訴権を認めるとすれば,この場合に限るべきである。 | MがYに対して有している費用償還請求権が,Xに対する詐害的な合意によって消滅している場合には,その消滅は,Xには対抗できない。この場合には,債権者代位権は成立するので,XはYに対して請求権を有する。この点については,民法613条1項ただし書きが参考になる。 | |

以上のように,転用物訴権の要件を,債権者代位権の要件として解釈すると,転用物訴権を認めたとされる最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁と,転用物訴権を否定したとされる最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁とを,同一線上において,統一的に解釈することが可能である。

なぜなら,最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁の場合は,債権者代位権が認められる事例であり,他方,最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁の事例は,債権者代位権が認められない事例だからである。債権者代位権の観点からは,両者は矛盾する判決ではなく,両立する判決と解することができる。

もっとも,後者である最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁の事案が,債権者代位権の認められない事案であるかどうかについては,以下のような疑問がある。事案の解決としては,最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁を踏まえてなされた第一審判決のように,Xの請求が認められるべきであったのかもしれない。

本件の場合,確かに,Mが権利金を支払わないことの代償として,本件建物に対してする修繕,造作の新設・変更等の工事はすべてMの負担とし,Mは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約が存在していた。しかし,平田健治「判批」(民商115巻6号128頁,特に133頁)も指摘しているように,本件の場合,MがYから本件建物を賃借した当時,本件建物は,地下一階が遊技場,地上一階と二階がホテル,三階がアパートという構造にはなってはいたものの,いずれも使用されておらず,建物全体が廃墟同然の状態であったことが認定されている。しかも,Yは,Mの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除し,その後,Yは,商業ビルとしてよみがえった本件建物に数件のテナントを入れて多大の賃料収入を得ているというのであるから,MがYに対して,必要費・有益費の費用償還請求権を有していないといえるかどうかは,大いに疑問である(このような場合については,MY間の特約,および,Yの解除は,Xに対抗できないと考えることも可能であろう)。

因果関係の直接性について

転用物訴権が認められる場合というのは,不当利得の問題だと考えると,まさに,不当利得における因果関係の直接性の問題となる。

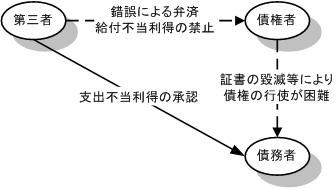

損失と利得との間に第三者が介在する場合,因果関係の直接性が損なわれるとして,不当利得の成立が否定されるのが原則である。第三者が介在するにもかかわらず,不当利得の直接性が認められる例としては,騙取金の例があげられることが多い。しかし,明文で認められているのは,まさに,民法707条(他人の債務の錯誤による弁済)の場合である。

民法707条の場合,債務者以外の第三者Aの錯誤弁済によって債権者Bが債務を弁済してもらったと誤解して,証書を毀滅するなどしてしまった場合,AはBに対する給付不当利得の権利を喪失する。そして,その損失において,債務者Cは,債務を免れるという利得をするに至る。この場合,Aの損失とCの利得との間には,Bの行為(証書の毀滅,担保の放棄,時効期間の徒過)が介在する。しかし,民法707条は,この場合に,因果関係の直接性を認め,AのCに対する不当利得返還請求を,「AはCに対して求償権を行使できる」という言葉によって実現している(支出不当利得)。

|

| 図26-5 民法707条と因果関係の直接性 |

しかし,わが国で転用物訴権が問題とされたこれまでの事例は,いずれも,不当利得の問題ではなく,債権者代位権もしくはその転用が問題となった事例に過ぎない。したがって,これらの事例について,不当利得における因果関係の直接性を議論する必要もないことになる。

[契約法講義の目次]へ