|

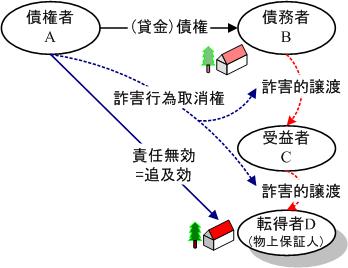

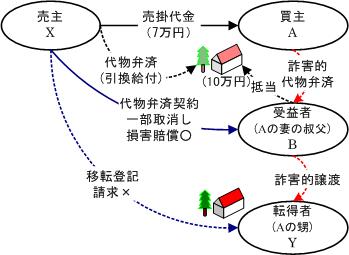

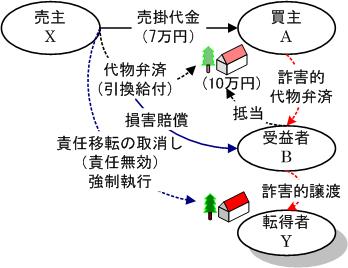

| ���}21�@���Q�s������̖@�I�����i���ɗ^����ꂽ�Njy���j |

[top]

�쐬�F2010�N9��24��

�����w�@��w�@�ȑ�w�@�����@����R�@��

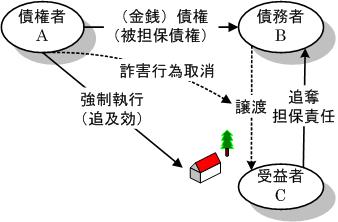

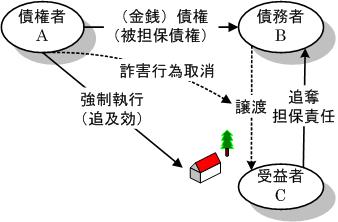

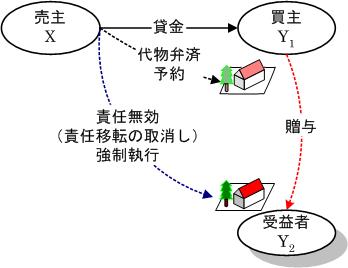

���́C�����ҊԂł݂̂��̌��͂�L����Ƃ����悤�ɑ��ΓI�ł���̂ɑ��āC�����́C�r���I�Ȏx�z���ł���C�N�ɑ��Ă��咣�ł���ΐ����ł���ƍl�����Ă����B���������āC������O�҂ɏ��n���ꂽ�悤�ȏꍇ�ɁC���̕��ɑ��錠�����咣�ł��邱�ƁC���Ȃ킿�C�Njy���́C�����̓����ł���C���ɂ͂Ȃ������ł���Ƃ���Ă����B�Ⴆ�C����҂����҂ɑ�������`�Ȃ��ɁC��O�҂ɏ��n���ꂽ��s���Y�ɑ��ĒNjy�ł���̂́C���������������ł���ƍl�����Ă����B�������C�����Ƃ����������ɂ��ẮC�Njy�����ے肳��Ă���m���@333���n�B���u���⓮�Y�������C��L�������ƁC��O�҂ւ̒Njy���ł��Ȃ��Ȃ�i�m���@302���n�C�m���@352���n�j�B���ɁC���،��̂悤�ɁC���ł����Ă��C�o�L������ƁC��O�҂ɑ��ĒNjy����L����ꍇ������m605���n�B

�����ł́C���̑̊O�I���͂Ƃ���Ă��鍼�Q�s��������C��v�ҁE�]���҂̈��ӂ�v���Ƃ��āC���ɒNjy����^���鐧�x�ł��邱�ƁC������o�L�i���ׂĂ̐l�����ӂƂ���d�g�݁j��ʂ��āC�Njy����L���Ă���̂ƘA�����Ă��邱�ƁC��v�ҁE�]���҂́C����̏ꍇ�̑�O�擾�҂Ɨގ��̗���ɗ��Ɏ��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B

���̑��ΐ����т��ƁC���͎̒�͂́C���҂̐ӔC���Y�Ɍ��肳���͂��ł���B�������C���҂����҂��Q���邱�Ƃ�m���āi�Q�Ӂj�C���̐ӔC���Y���편�������ꍇ�ɂ́C���҂́C��v�ҁE�]���҂����ӂł������C���҂��편���������Y�ɑ��āC�ǂ��܂ł��Njy���C���͎̒�͂��y�ڂ����Ƃ��ł���m���@424-426���n�B

���̂��Ƃ́C����҂��C�o�L�����邱�Ƃ������ɁC�ړI�s���Y�̑�O�擾�҂ɑ��āC�ǂ��܂ł��Njy�ł���̂Ɠ��l�ł���B���s���@�ɍ��Q�s������i���Ҏ�����Ƃ������j�m���@424-426���n�����݂��邱�Ƃɂ���āC����܂ŁC�����ɓ��L�̌��ۂƂ��Đ�������Ă����Njy���́C�����āC�����ɓ��L�̌��͂ł͂Ȃ��C���͎̒�͂��C�Njy�������ꍇ�����邱�Ƃ��킩��i���Q�s������m���@424-426���n�����̒Njy���j�B

�����Ƃ��C���͎̒�͂��Njy�������̂́C���҂ɊQ�ӂ�����C���C��v�ҁE�]���҂����ӂ̏ꍇ�Ɍ��肳���B����ɑ��āC�����Ƃ�������̏ꍇ�ɂ́C�o�L��������Α�O�擾�҂̑P�ӥ���ӂƂ͖��W�ɒNjy����������̂ł��邩��C���Q�s������ɂ��Njy���ƒ���̒Njy���Ƃ͎������قȂ�悤�ɂ�������B�������C������o�L����Ă���ꍇ�ɂ́C������o�L����Ă��镨�����擾�����O�ҁi��O�擾�ҁj�́C����̑��݂�m�邱�Ƃ��ł���B��������ƁC����̒Njy�����C���������瓖�R�ɐ�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��C�o�L��ʂ��āC��O�擾�҂̈��ӂ����肳��Ă��邩��ɉ߂��Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��\�ł���B

���̂悤�ɍl����ƁC���Q�s������ɂ����̒Njy�����C���҂̊Q�ӂ�v���Ƃ��C��v�ҁE�擾�҂����ӂł��邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă���̂ƁC�����ł���Ƃ���Ă������̒Njy�����C����̓o�L��v���Ƃ��C��O�擾�҂̈��ӂ̐���ɂ���Đ��藧���Ă���i�o�L�������Ă��C��O�擾�҂���ړI����P�ӂŎ����擾�����ꍇ�ɂ́C�Njy�������ł���m���@397���n�B*��5�͑�5��9C�Q�Ɓj�̂ƁC�卷���Ȃ��Ƃ�������B

���Q�s������̒Njy���ƒ���̒Njy���Ƃ��p�������ɍl���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƁC����̏ꍇ�ɁC�Njy�����O�擾�҂�����ۏؐl�Ɠ�������ɗ��������̂Ɠ��l�C�Njy���鈫�ӂ̎�v�ҁE�]���҂��C���l�ɂ��āC����ۏؐl�Ɠ�������ɗ�������邱�ƂɂȂ邱�Ƃ��킩��B���������āC������̏ꍇ���C�ړI���Y�̎擾�҂́C�O��ɑ��ĒǒD�S�ېӔC�i�m���@568���n�܂��́m���@562���n�j��Njy�ł��邱�Ƃ������ł���i���Q�s������m���@424-426���n�����ƐӔC�Ƃ̕����j�B

���̂悤�ɂ��āC���Q�s������ɂ��Ă̐[��������������ƁC������w�K����ۂɂ��C������ݒ肳�ꂽ�����̑�O�擾�҂̖@�I�n�ʂɂ��Ă̗������e�ՂƂȂ�B�������łȂ��C���Q�s�ׂ̎�����ɂ�����u������v�̈Ӗ����C�j�Y�@��́u�۔F���v�m�j�Y�@160-176���n�ɒʂ��邱�Ƃ������ł������łȂ��C�R���ɂ�����۔F�����ɂ�����u�۔F�v�i�Ⴆ�C�m���@37��5���n�ɂ���u�۔F�v�́C�R�s�\�Ɠ����Ӗ��ł���j�Ɠ����ł��邱�Ƃ������ł���悤�ɂȂ�i���Q�s������m���@424-426���n���ӔC���Y�̈편�̑R�s�\�j�B

���̂悤�ɂ��āC���Q�s��������ނƂ��āC�Njy���̃v���Z�X���@���ƐӔC�̕����C�A���Q�s������i�۔F���j�̍s�g�C�B�ӔC�����̑R�s�\�Ƃ����悤�ɗ�����i�߂Ă����ƁC�s���Y��d���n�̑R���ƁC���Q�s������ɂ�����R�s�\���Ƃ̋��ʐ��������ł��悤�ɂȂ�C�ŏI�I�ɂ́C���@�̒��ŁC�������ł�����Ƃ����Ă���u�R�s�\�̈�ʗ��_�v�i�ڂ����́C[����R�E�R�s�\�̈�ʗ��_�i1986�j6�ňȉ��Q��]�j ���}�X�^�[���邱�Ƃ��\�ƂȂ�̂ł���B

���Q�s������́C���[�}�@�̃p�E���X�̑i���iactio Pauliana�j�̌n���������C�t�����X���@�T1167���iaction paulienne�j���킪���̖��@���p�����̂ł���B�p�E���X�̑i���i�����@�ł́C�����p��i�͂��Ёj�i���Ƃ��Ă����j�Ƃ́C���҂����Ȃ̍���ۑS���邽�߁C���̈�ʓI�S�ۂ��\��������҂̍��Y�ipatrimoine�j��s���Ɍ�����������҂̍��Q�s�ׂ��������ٔ���ł̂ݍs�g�����錠���C���Ȃ킿�C�i���ł���Ƃ���Ă���B

|

| ���}21�@���Q�s������̖@�I�����i���ɗ^����ꂽ�Njy���j |

�킪���̖��@�́C��������Q�s������Ƃ��Ă���m���@424���`426���n�B�������C�����ł����u������v�Ƃ́C�ʏ�́u������v�Ƃ͈ȉ��̓_�ňقȂ��Ă���B

��1�ɁC�����s�ה\�͎ҁi�����N�ҁC���N��㌩�l�C��ۍ��l�C��⏕�l�j�̖@���s�ׂ̎�����i���@5���ȉ��j�C���r����ӎv�\���i���\�E�����ɂ��ӎv�\���j�̎�����i���@96���j�̏ꍇ�ɂ́C��������ł���̂́C�����҂̈���C�܂��́C���̏��p�l�ł����āC�����đ�O�҂ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪�C���Q�s������̏ꍇ�Ɏ�������s���̂́C�����҂̈���ł͂Ȃ��C��O�҂ł�����҂ł���B���������āC���̖��́C�P���Ȏ�����̖��ł͂Ȃ����Ƃ����炩�ł���B�t�����X�ł́C���̌����i�p�E���X�̑i���j�́C��O�҂̌����ł��邽�߁C�����ҊԂ̍��Q�s�ׂ���O�҂ł�����҂ɑR�ł��Ȃ����i�R�s�\�̖��j�ł���Ɖ�����Ă���i*�\14�Q�Ɓj�B

���Ȃ킿�C���҂͍��Q�s�ׂ�������ɂ���Ė����Ƃ���K�v�͂Ȃ��C���Q�s�ׂ̌��ʂ̂����́C���҂��Q���镔���i�ӔC���Y�̈편�j�݂̂�R�ł��Ȃ��Ƃł������ł悢�B�܂�C���҂́C���҂̐ӔC���Y�ɑ��Ē͎�͂�L���Ă���̂ł���C���Ƃ��C���Q�s�ׂɂ���č��҂̐ӔC���Y����v�҂�]���҂ւƈړ]���Ă��C����𖼖ڏ�̂��̂ɉ߂��Ȃ��Ƃ݂Ȃ��C���Q�s�ׂɂ���Ă����҂̍��Y�͈편���Ă��Ȃ��Ƃ��āi�ӔC�ړ]�̑R�s�\�j�C�����̎҂ɑ��Ē��ڂɒ͎�͂��y�ڂ����Ƃ��ł���悢�B���҂�ی삷�邽�߂ɂ́C����ȏ�̕ی�i���Q�s���̂�������ɂ���Ė����Ƃ��邷�邱�Ɓj��K�v�Ƃ��Ȃ��̂ł���B

| �啪�� | ������ | �T�^�� | ��O�ґR�� | ������ |

|---|---|---|---|---|

| �����Ȗ@���s�� | �@���s�ׂ̎���� | �����s�ה\�͎҂̖@���s�� | ��O�҂ɑR�ł��� | ���@5���ȉ� |

| �����ɂ��ӎv�\�� | ���@96��3���̔��Ή��� | |||

| ���\�ɂ��ӎv�\�� | �P�ӂ̑�O�҂ɑR�ł��Ȃ� | ���@96��3�� | ||

| �@���s�ׂ̖��� | �����Ǒ��ᔽ | ��O�҂ɑR�ł��� | ���@90�� | |

| �ʖd���U�\�� | �P�ӂ̑�O�҂ɑR�ł��Ȃ� | ���@94��2�� | ||

| �����㗝 | �P�ӥ���ߎ��̑�O�҂ɑR�ł��Ȃ� ���\���㗝 |

���@109���C110���C112�� | ||

| �L���Ȗ@���s�� | �s���Y�̓�d���n | �s���Y�̔��� | �o�L�����������O�҂ɑR�ł��Ȃ� | ���@177�� |

| �ӔC���Y�̈편 | ���Q�s�� | ���҂ɑR�ł��Ȃ� | ���@424�� |

��2�ɁC���Q�s�ׂ́u������v�ɂ���Ă��C���Q�s���̂������ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��C��ɏq�ׂ��悤�ɁC���Q�s���̂͗L���̂܂܂ł���B���Q�s������Ƃ́C���O�́u������v�ƂȂ��Ă��邪�C�����@�Łu�p��i���v�i�R�s�\�i���j�Ƃ���Ă������̂����s���@�Ɏ������ۂɁC�킩��₷�����t�ɉ��߂悤�Ƃ��āC�������Č���������u������v�Ƃ����p��@��I���������߂ɍ����������Ă���̂ł���i���Q�s������̍ŋ߂̊w���̒��ɂ́C�u�p��i���v�̖��̂�������ׂ����Ƃ�����̂�����قǂł���[�����E���Q�s������i2001�j419��]�j�B

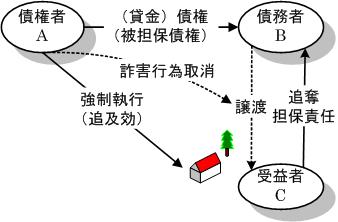

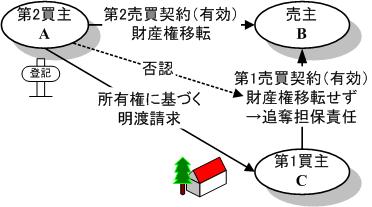

�����ŁC���Q�s������ɂ����u������v���{���̎�����ł͂Ȃ��C���Q�s�ׂ���O�҂ł�����҂ɑR�ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ӗ��𗝉����邽�߂ɁC���Q�s������i���Q�s�בR�s�\�i���j�ƁC�R���̓T�^��ł����d���n�̑R���Ƃ�Δ䂵�Ă݂悤�B

���Q�s������ƕs���Y�̓�d���n�̑R���Ƃ́C����͍��̖��ł���C�����́C�����̖��ł͂��邪�C�R���Ƃ����ϓ_���猩��ƁC���҂͔��ɂ悭���Ă���B�o�L���ɓ�����2��������҂ƍl���C��������҂ƍl���C�o�L��ӂ�����1�������v�҂ƍl����ƁC���̊W�����ĂƂȂ�B�s���Y�̓�d���n�ɂ����āC�o�L���ɓ�����2����́C��1�������L���ł���ɂ�������炸�C��1�����̏��L���̈ړ]�̌��ʂ�۔F���邱�Ƃ��ł��錋�ʁC��1����͑�2����ɑR�ł��Ȃ��Ȃ�i���@177���j�̂Ɠ����ł���B��1����́C�����_�L���ł���ɂ�������炸�C���L���̈ړ]���Ȃ��̂ł��邩��C����ɑ��āC�ǒD�S�ېӔC��Njy�ł���B���Q�s������̏ꍇ�����l�ł���B���Ȃ킿�C���Q�s�ׂ��ꎩ�̂͗L���ł��邪�C��v�ҁE�]���҂́C���҂ɂ���ċ������s���邱�Ƃ���E��������C���ǁC���L���D�����B�����āC�]���҂͎�v�҂ɁC��v�҂͍��҂ɑ��ĒǒD�S�ېӔC��Njy�ł���B

|

|

|

| ���}22�@���Q�s������Ɣ۔F | ���}23�@�s���Y��d���n�ƑR���Ɣ۔F |

���̂悤�ɍl����ƍ��Q�s������̈Ӗ��́C���Q�s�בS�̂����������Ƃł͂Ȃ��C���Q�s���̂͗L���ł��邪�C���҂�ی삷�邽�߂ɁC���Q�s�ׂɂ����Y�̈ړ]�ɂ�������炸�C���҂̐ӔC���Y�͈편���Ă��Ȃ��Ƃ݂Ȃ��C���ڏ�͎�v�ҁC�]���҂̍��Y�ւƈړ]���Ă�����Y�ɑ��āC���҂��ړI���ɑ��ċ������s�������ł���Ƃ������x�ɂق��Ȃ�Ȃ����Ƃ������ł���B�t�����X���@�T�ɂ����āC���Q�s������Ƃ́C�����ҊԂł͗L���ȍ��Q�s�ׂ���O�҂ł�����҂ɑR�ł��Ȃ��Ȃ鐧�x�ł���Ɛ�������Ă���̂́C�ȏ�̂��Ƃ��Ӗ�����B�܂��C���̂��Ƃ́C���Q�s�ׂɂ�閼�ړI�ȍ��Y�ړ]�ɂ��āC���҂�ی삷�邽�߂ɁC�ӔC���Y�̈ړ]���Ƃ���h�C�c�̐ӔC�����̐��x�Ƃ����ʓ_��L����B

���Q�s������̖��O�ɘf�킳��C��������҂����Q�s�ׂ��������Ė����Ƃ��C�ړI�������҂ɕԊ҂�������̂ƍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���҂͑i�ד����҂Ƃ͂Ȃ炸�C���Q�s����i�ׂ̊����͍͂��҂ɂ͋y�Ȃ��̂ł��邩��C���҂͎�v�҂�]���҂Ɉړ]�������Y�̕Ԋ҂𐿋����錠�����L���Ȃ����C�Ԋ҂���`�����Ȃ��B���Q�s�ׂ͗L���ł���C����ɂ�������炸�C���҂̋������s�ɂ���ĖړI���Y��ǒD���ꂽ��v�ҁE�]���҂́C���҂ɑ��Ĕ���̒S�ېӔC��Njy���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

���Q�s������̖@�I���������Q�s�ׂ̍��҂ւ̑R�s�\�̖��ł��邱�ƁC���҂́C��v�ҁE�]���҂ɑ��āC���n���ꂽ�ړI���ɑ��ĒNjy����L���邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B

|

| ���}24�@���Q�s������ɂ������v�ҁE�]���҂̒n�� |

���̂��Ƃ́C����ŁC���͎̒�͂̋������Ӗ����邪�C�����ŁC���Q�s�ׂ̎�v�ҁE�]���҂̒n�ʂ��낤�������邱�Ƃ��Ӗ�����B�Ȃ��Ȃ�C���Q�s�ׂɂ���ĖړI�����擾������v�ҁE�]���҂́C���҂ɂ�鋭�����s����E������Ȃ����ƂɂȂ�C���҂ɑ��Ĕ���Ƃ��Ă̐ӔC��Njy�ł���ɂ��Ă��C�����镨��ۏؐl�̒n�ʂɊÂȂ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ邩��ł���B

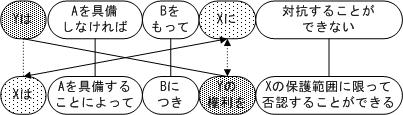

�R�s�\�Ƒ��Ύ�����Ƃ����Ă�����̂Ƃ̔�r�����Ă݂�ƁC�ό`�K���ƂȂ��Ă���C�������Ƃ̌��������ɉ߂��Ȃ����ƂɋC�Â����Ƃ��ł���B�R�s�\�iY�́CA��������Ȃ��ƁCB�������āCX�ɑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��j�́C�ے�`�ł���C���̎Ԃł���B����ɑ��āC���ΓI������Ƃ��C�۔F���iX�́CA���������ƁCB�ɂ��CY�̌�����۔F�ł���j�Ƃ����Ă�����̂́C�m��`�ł���C���̔\���Ԃł���B

|

| ���}25�@�R�s�\�Ɣ۔F�Ƃ̏��������� |

�s���Y�̓�d���n��2�̌`�ŏq�ׂČ��āC������r���Ă݂悤�B

���Q�s������ɂ��Ă��C2�̌`�ŏ������Ƃ��ł���̂ŁC��r���Ă݂悤�B

���̂悤�ɔ�r���Ă݂�ƁC�t�����X�@�N���̍��Q�s��������t�����X�ɂ����āC�R�s�\�i���ł���Ƃ���Ă��邱�Ƃ��悭�����ł���Ǝv����B

���Q�s������Ɋւ���w���́C������̈Ӗ���ʏ�̖@���s�ׂ̎�����Ɠ��l�ɍl����Ƃ����P���ȍl��������n�܂��āC���҂�퍐�Ƃ���K�v���Ȃ����Ƃ���C�편���Y�������邱�Ƃ�����ڕW�Ƃ��鐿���������o�āC���҂̐ӔC���Y����̈편�����҂ɑR�ł��Ȃ��Ƃ��āC���҂ɖړI���Y�̒Njy����F�߂�Ƃ����C�R�s�\�̍l�����ւƐi�����Ă����Ƃ����悤�B���̗����\�ɂ܂Ƃ߂��̂��C�ȉ���*�\15�ł���B

| ����̈Ӗ� | ����� | ����̌��� | �������̊m�� | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ���ҁE���Ҋ� | ���ҁE��v�Ҋ� | ���ҁE��v�Ҋ� | ||||

| �`������ | ���Q�s�ׂ����҂������� | ���҂Ǝ�v�҂̑o�� | ���Q�s�ׂ͖��� | ���Q�s�ׂ͖��� | ���Q�s�ׂ͖��� | ���҂́C�]���҂ɑ��āC���ґ�ʌ��Ɋ�Â��ĖړI���̕Ԋ҂����߂鋋�t�i�ׂ��N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �������� | �편���Y�̎�߂��𐿋��ł��錠�� | ��v�҂̂� | ���Q�s�ׂ͗L�� | ���Q�s�ׂ͗L�� | ���Q�s�ׂ͗L�� | ���҂́C��v�҂�����퍐�Ƃ��đi�����N�ł���B�������C���҂ɂ͉���̉e�����^���Ȃ����ƂɂȂ邽�߁C�o�L���`�����҂ɉ�������C���Y�̐�L�����҂Ɉړ]�������肷�邱�Ƃ������ł��Ȃ��͂��ŁC�u������v�ɂ���āC�����҂̂��߂Ɉ편���Y�����āC�������s���\�ɂ��邱�Ƃ�����ł��Ȃ��B |

| �ܒ��� �i���ΓI����j |

���҂����Q�s�ׂ��������ƂƂ��ɁC���҂��]���҂ɑ��Ĉ편���Y�̎�߂��𐿋��ł��錠�� | ��v�҂̂� | ���Q�s�ׂ͗L���H | ���Q�s�ׂ͗L�� | ���Q�s�ׂ͖��� | |

| �ӔC�� | �ӔC���Y�̈ړ]�̎�������i������(�ӔC���������߂����i�ׁj | ���҂Ǝ�v�� | ���Q�s�ׂ͗L�� | ���Q�s�ׂ͗L���E�ӔC���� | ���Q�s�ׂ͗L���E�ӔC���� | ���҂ɑ�����̖����̂��߂ɁC��v�҂܂��͓]���҂̎蒆�ɂ��鍼�Q�s�ׂ̖ړI���ɑ��ċ������s�����邱�Ƃ��ł���|�̔���(���s�F�e�����j�������`�Ƃ��āC�������s���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �i�����E�R�s�\�� | ���҂̐ӔC���Y����편�����Ƃ������ʂ݂̂����҂ɑR�ł��Ȃ� | ��v�� | ���Q�s�ׂ͗L�������C�ӔC�ړ]�̌��͂��۔F�����i�R�s�\�j | ���Q�s�ׂ͗L�� | ���Q�s�ׂ͗L�������C�ӔC�ړ]�̌��͂��۔F�����i�R�s�\�j | ���҂́C��v�҂܂��͓]���҂ւƈړ]�������Y�ɑ��āC���҂ɑ�������`�ł����āi�i�����j�܂��͍����`���K�v�Ƃ����i���ґ�ʌ��̏ꍇ�Ɠ���������R���j�C���Q�s������̗v�����[������Ă��邱�Ƃ��ؖ����邾���ŁC��v�҂܂��͓]���҂�i���邱�Ƃɂ���āC���̋������s���������邱�Ƃ��ł���B |

���Q�s������̊w���j�́C�킪���ɂ�����w�����h�C�c�@�ƃt�����X�@�ɂǂ̂悤�ɉe������Ă�������m���ŋ����[�������Ă���B�܂��C���߂̂�������C�������߂��琧�x�̎�|���������߂܂ŁC���܂��܂ȉ��߂��o�����Ă���C1�̏̉��߂��ǂ̂悤�ɂ��ׂ������l�����ł��d�v�Ȗ����N���Ă���B���ꂼ��̊w���ɂ��ďڂ��������������̂Ƃ��āC[�����E���Q�s������i2001�j]������B

���Q�s������́C�t�����X���@�N���̐��x�ł���C�����@�ɂ����ẮC������Ƃ͈قȂ邱�Ƃ��C�u�p��i�͂��Ёj�i���v�Ƃ������t�Ŏ�����Ă����B���̂��Ƃ��n�m���Ă������s���@��������̔���q�唻��44�E3�E27���^17�S117�Łr�́C���@424���̍��Q�s������̎�����̈Ӗ����C�ʏ�̖@���s�ׂ̎�����Ƃ͈قȂ邱�Ƃ��C�ȉ��̂悤�ɁC���m�ɔF�����Ă����B

|

1. ���@��424���ɋK�肷�鍼�Q�s�הp��i���́C���҂��Q���邱�Ƃ�m��Ĉׂ��������҂̖@���s�ׂ�������C���҂̍��Y��̒n�ʂ𑴖@���s�ׂ��ׂ�����ȑO�̌���ɕ����C�Ȃč��҂����đ����̐����Ȃ�ٍς��邱�Ƃ����߂đ��S�ۂ��m�ۂ����ړI�Ƃ���́C���i���̐����㖾�m��_�̋^��e�ꂴ�鏊�Ȃ�B 2. ���Q�s�ׂ̔p��͖��@���@���s�ׂ̎���Ȃ�ꎫ��p���ɍS�͂炸�C����@���s�ׂ̎���Ƒ��������قɂ��C�V�����͂͑��ΓI�ɂ������l�ɂ��R���ׂ���ΓI�̂��̂ɔB 3. ���҂����҂̍��Y���������v�Җ��͓]���҂ɑ��đi���N���V�ɑ���W�ɉ��Ė@���s�ׂ����������Ƃ��́C�Y���Y�̉��͔V�ɑ��ׂ������邱�ƂɈ��葴�S�ی����m�ۂ���ɑ�����ȂāC�������҂ɑ��đi���N�����@���s�ׂ̎�������ނ�̗v�Ȃ������Ƃ��B 4. ���҂̍��Y����v�҂̎���o���]���҂̗L�ɋA������ꍇ�����҂���v�҂ɑ����p��i�����s�g���@���s�ׂ�����������������ނ�Ɠ]���҂ɑ�������i�����s�g�����ڂɊY���Y������Ƃ͑S�������R�̌����ɍ݂����̂Ƃ��B |

| ���}26�@�唻��44�E3�E27���^17�S117�� ���@����S�I�U��14���� |

�ȏオ�C�唻��44�E3�E27���^17�S117�łɂ����锻��̍l�����ł���C���ꂪ�C���łȔ��ᗝ�_�Ƃ��Ă킪���̎��������[�h���Ă����B�����Ƃ��C���s���@�́u����v�Ƃ����p��@�Ɉ��������āC���Q�s������̈Ӗ����C���҂̍��Q�s�ׂ̐ӔC�ړ]�̌��͂����҂ɑR�ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃł���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��C�u���ΓI������v�ł���Ƃ̌��_�ɗ��������Ă���_���ɂ��܂��B�Ȃ��Ȃ�C���̍l�����ɂ́C�ȉ���2�̖��_�����邩��ł���B

��1�́C����́C���Q�s������ɂ�����u������v�𑊑ΓI�Ȏ�����Ƃ��邪�C���̈Ӗ��������܂��ł���B������ɂ���č��ҁE��v�ҊԂ̌_��͂ǂ��Ȃ�̂��B��������咣�ł���̂́C�@���s�ׂ̓����҂ł͂Ȃ���O�҂ł�����҂݂̂ł��邪�C���҂̎�����ɂ���Ė@���s�ׂ͂�͂薳���ƂȂ�̂��i���ΓI�����j�C����Ƃ��C������ɂ���Ă��ˑR�Ƃ��ėL���ł���̂��i�L���Ȍ_��̍��҂ɑ���R�s�\�j�C�����ꂩ�����炩�ł͂Ȃ��B

��2�ɁC���Q�s�ׂ̎�����ɂ���č��҂��]���҂ɑ��Đ����ł��邱�Ƃ͉��������炩�ł͂Ȃ��B���ɁC���Q�s������̌��ʂ́C���҂ɋy�Ȃ��Ƃ������ᗝ�_�ɂ��ƁC���Q�s�ׂ̎�����ɂ���Ă��C���҂͖ړI���̎�������₷�邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�C���̂��ƂɁC�ړI���̒��ڂ̖��n����o�L������ے肷�锻�ᗝ�_�i�q�ő唻��53�10�E5���W32��7��1332�Łr�Ȃǁj�����т��ƁC������ɂ���č��҂̍��Y�����҂ɕ��A������Ƃ������ᗝ�_�̒��j�����������s�\�ƂȂ��Ă��܂��B

���̂悤�Ȗ��_��������邽�߂ɂ́C�{���̂悤�ɁC���Q�s������̈Ӗ����C���҂��Q���邱�Ƃ�m���ĂȂ��ꂽ�ӔC���Y�̈ړ]�̌��͂����҂͔۔F���邱�Ƃ��ł���Ɖ�����̂��悢�B���Ȃ킿�C���Q�s�ׂ̐ӔC�ړ]�̌��͍͂��҂ɑR�ł��Ȃ��Ɖ����C���҂́C���ӂ̎�v�ҁC�܂��́C���ӂ̓]���҂̍��Y�ɑ��āC���҂̍��͈͓̔��ŁC�]���҂̖��`�ɂȂ��Ă�����҂̐ӔC���Y�ɑ��ċ������s���ł���Ɖ�����̂��Ó��ł���B

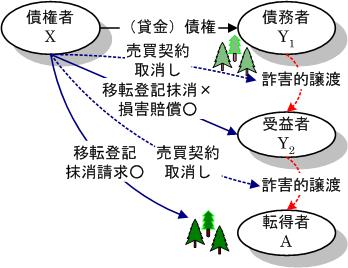

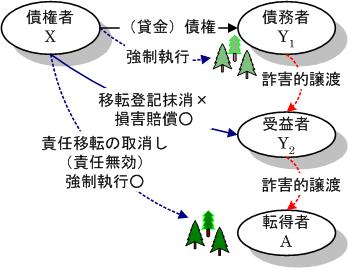

|

���̂悤�ɍl����ƁC�唻��44�E3�E27���^17�S117�ł̎��ĂƁC�������̕����́C�ȉ��̂悤�ɖ��m�ƂȂ�B 1. X�ƍ���Y1�Ƃ̊W�ɂ��āFX��Y1�ɑ��č��s���s�Ɋ�Â��~�ώ�i�i�������s�C���Q�����C�����j���s�g�����邪�CY1�͖����͂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������C�{���̂悤�ɁC�d�v�ȐӔC���Y�ł���R�т�Y2�CA�ւƏ��n���ꂽ�ꍇ�ɂ́C���s���s�ł́C�\���ȋ~�ς����҂ł������ɂȂ��B 2. X��Y2�Ƃ̊W�ɂ��āF�ړI���͂��ł�A�ւƏ��n����Ă���CX��Y2�ɂ́C���͂�Njy�͂�L���Ȃ��B���������āC�s�@�s�ׂɊ�Â��āCY2�ɑ��đ��Q�����𐿋����邱�Ƃ��ł��邾���ł���B 3. X��A�Ƃ̊W�ɂ��āF���Q�s������́C���ɂ�����Njy��������������̂����C����́C������Ɠ��l�C�ړI���̉��l��c������ɉ߂��Ȃ��̂ł���C�ړI���̋����������z�����邱�Ƃ͂ł��邪�C�ړI���̈��n�C�ړ]�o�L�����܂Ő����ł���킯�ł͂Ȃ��B |

|

| ���}27�@�{���ɂ�� �唻��44�E3�E27���^17�S117�ł̉��� |

���蕨���i�㕨�ٍςɂ��s���Y�̈��n���j�Ɋ�Â����Q�s������̍s�g�̉ۂ����ƂȂ�������ɂ��āC�ō��ق́C���҂����̖ړI�����������邱�Ƃɂ���Ė����͂ƂȂ����ꍇ�ɂ́C���Ƃ��C���K���ɓ]�����Ă��Ȃ��Ă��C���蕨���҂͍��҂̏����s�ׂ����Q�s�ׂƂ��Ď��������Ƃ��ł���Ɣ������Ă���q�ő唻��36�7�E19���W15��7��1875�Łr�B

|

1.���蕨���n��������L����҂��C���̖ړI�������҂��������邱�Ƃɂ�薳���͂ƂȂ����ꍇ�ɂ́C�E�����s�ׂ����Q�s�ׂƂ��Ď��������Ƃ��ł�����̂Ɖ����ׂ��ł���B 2. ������ݒ肵�Ă���Ɖ�����ĂȂ��ꂽ�㕨�ٍς����Q�s�ׂƂȂ�ꍇ�ɁC���̎���́C�Ɖ��̉��i�������z���T�������c�z�̕����Ɍ����ċ������Ɖ����ׂ��ł���B 3. �O���i2.�j�̏ꍇ�ɂ����āC����̖ړI�����P���̉Ɖ��̑㕨�ٍςŕs���̂��̂ƔF�߂���Ƃ��́C���҂͈ꕔ����̌��x�ʼn��i�̔����𐿋�����ق��͂Ȃ��i�⑫�ӌ�������j�B |

| ���}28�@�ő唻��36�7�E19���W15��7��1875�� ���@����S�I�U��15���� |

���a36�N�̍ō��ٔ����q�ő唻��36�7�E19���W15��7��1875�Łr�́C���蕨����ۑS���邽�߂ɍ��Q�s��������s�g���邱�Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����R�@�̔���q�唻��7�E10�E26���^24�S2036�ŁC�唻��8�E12�E26���W12��2966�Łr��ύX���C���蕨���̂��߂ɂ����Q�s������̍s�g���F�߂���Ƃ����B�������C���̗��R�ɂ́C���蕨�����C�u���ɂɂ����đ��Q�������ɕς���v�̂ł��邩��C���K���ƈقȂ�Ȃ����Ƃ��t���������Ă���B�����āC���̍ō��ٔ����̕⑫�ӌ��́C���蕨���́C���Q�s���܂łɋ��K���ɕω����Ă���K�v������Ƃ��Ă���B�ʐ��́C������āC������s�g���܂łɋ��K���ɕς��Ă���悢�Ƃ��Ă���[��ȁE�����_�i1954�j180��]���C��ۑS�������K���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͗v���Ƃ���Ă���B

|

���ґ�ʌ������蕨����ۑS���邱�Ƃ��ł���̂Ƃ͑ΏƓI�ɁC���Q�s������́C�����܂ŁC���K����ۑS���邽�߂ɁC�ړI���ɑ��ĒNjy���āC�ړI���ɑ��ċ������s���ł��錠���ł���B���������āC���Q�s������������āC�ړI���̕ԊҐ�����ړ]�o�L���������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����ׂ��ł���q�ő唻��53�10�E5���W32��7��1332�Łr�B �{���̏ꍇ�ɂ́C��v�҂ɑ��āC���i�̔��������߂�ق��͂Ȃ����ƂɂȂ�B�����āC��v�҂ɑ��鉿�i�����́C�s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����ɑ��Ȃ�Ȃ��ƍl����ׂ��ł��낤�B |

|

| ���}29�@�{���ɂ�� �ő唻��36�7�E19���W15��7��1875�ł̉��� |

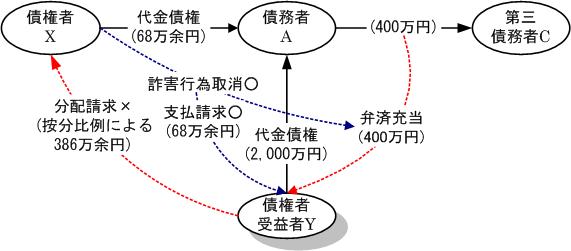

���҂��\���Ȏ��͂�L���Ȃ���ԂŁC��l�̍��ҁkY�l��������v�ȍ��Y����ٍς������߂ɁC���̍��ҁkX�l�������I�ɍ��̗��s�����Ȃ������Ƃ����ꍇ�C�ٍς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������ҁkX�l����v�ҁkY�l�̍s�ׂ����Q�s������ɂ���Ď��������ꍇ�C���Q�s������̌��ʂ́C�u���ׂĂ̍��҂̗��v�̂��߂ɂ��̌��͂���v�m���@425���n�Ƃ���Ă���B���̂��߁C��v�ҁkY�l���C���҂ɑ��鋭�����s�葱���ɂ����āC���z�ɉ������z���v�������āC��v�̈ꕔ��ێ����邱�Ƃ��ł��邩�ǂ��������ƂȂ�B

���̓_�ɂ��āC���a46�N�ō��ٔ����q�œ�46�11�E19���W25��8��1321�Łr�́C���ҁkX�l���C���ҁuA�l�̎�v�ҁkY�l�ɑ���ٍύs�ׂ��������C���C����ɂ��ٍϊz�̎x�������߂鍼�Q�s����i�葱�ɂ����āC��v�ҁkY�l���C�ٍϊz�����ҁkX�l�̍��z�Ǝ��Ȃ̍��z�Ƃň����C��v�ҁkY�l�ɑΉ�������z�ɂ��C�x�������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��āC���҂ł������v�ҁkY�l�ɂ�镪�z�����Ɋ�Â��R�ق�r�˂��Ă���B

�œ�46�11�E19���W25��8��1321�Ł@���@����S�I�U��19����

�@�{���C���Q�s������́C���҂̈�ʍ��Y��ۑS���邽�߁C�Ƃ��Ɏ�����҂ɂ����āC���Ҏ�v�ҊԂ̍��Q�s�ׂ��������������C���҂̈�ʍ��Y�����o�������̂��C�����҂̂��߂ɁC��v�҂܂��͓]���҂�����߂����Ƃ��ł�����̂Ƃ������x�ł���B

�@�����C�{���̂悤�ȕٍύs�ׂɂ��Ă̍��Q�s����i�ׂɂ����āC��v�҂ł���퍐���C���Ȃ̍��҂ɑ�����������āC������z���v�����Ȃ��C����ɂ�����ٍϊz�̂����C�E���ɑ�����z�̎x�������ނ��Ƃ��ł���Ƃ���Ƃ��́C�����͂₭���Ȃ̍��ɂ��ٍς�����v�҂�ی삵�C�����҂̗��v������ɋA����킯�ł��邩��C�E���x�̎�|�ɔ����邱�ƂɂȂ���̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ���ŁC������҂���v�҂܂��͓]���҂ɑ��C����ɂ�����ٍϊz�����ȂɈ����n���ׂ����Ƃ𐿋����邱�Ƃ������̂́C���҂����o�������Y�̎�߂����������炵�߂邽�߂ɂ�ނ����Ȃ����ƂȂ̂ł���B���̏ꍇ�C�ЂƂ��ю�����҂Ɉ����n���ꂽ�������C������҂݂̂Ȃ炸���̍��҂̍��ٍ̕ςɂ��[�Ă��邽�߂̎葱�������ɒ�߂邩���ɂ��āC���@��l���̗]�n�͂���Ƃ��Ă��C���̂��Ƃ��炽�����ɁC������z���v���̈ӎv�\���ɁC���_�̂悤�Ȍ��͂�F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B

|

| ���}30�@�œ�46�11�E19���W25��8��1321�Ł@���@����S�I�U��19���� |

���̔����삯�I�ȉ�����v�낤�Ƃ�����҂����������ꍇ�ɁC�����̊ϓ_������̉������s�����Ƃ��C�@�̍ł��d�v�Ȗ����ł��낤�BY�́C���҂��Q���邱�Ƃ�m��Ȃ���C�����삯�I�ɍ�������v�낤�Ƃ�����v�҂ł���C���@425���̎�|�ɔ�����s�ׂł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�������C���a46�N�̍ō��ٔ����̂悤�ɁC�����������Y��r�����āC���Q�s��������s�g����X�ɁC���̍��S�z�ɂ��Ẳ����F�߂�̂ł́C���ʓI�ɁCY�ɒx��Ă���Ă�������X�ɂ�锲���삯�I�ȍ�������������ƂɂȂ��Ă��܂��B���̌��ʂ��C���@425���̎�|�ɔ������s�����Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B

�����삯����}����Y�̐��قƂ��āCY�̍��҂Ƃ��Ă̎咣��r�˂���ō��ق̋`���͗����ł��邪�C���̌��ʂ́C���ǁC���`�̎����ɂ��C�����̎����ɂ���^���Ă��炸�C�@�̉��߂�����Ă���Ƃ��킴��Ȃ��B�����̊ϓ_����́C���@425���̎�|�ɗ����Ԃ�C�����삯�����悤�Ƃ�������Y�ƁC���@424���𗘗p���Č��R�Ɣ����삯���咣�������X�Ƃ��Ɏ�舵���CY�̍��z�ɉ��������z�ɂ��Ă̎x��������̍R�ق�F�߂�̂��Ó��ł���B

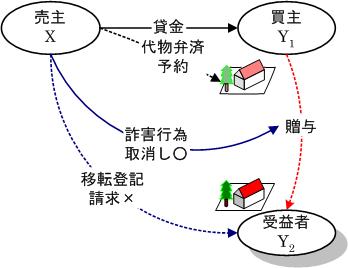

���Q�s������́C���ґ�ʌ��Ƃ͈قȂ�C�ړI���̒��ڂ̖��n����o�L�����ɗ��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ����̂��C���a53�N�ō��ّ�@�씻���q�ő唻��53�10�E5���W32��7��1332�Łr�ł���B

|

1. ���蕨���n�������i���蕨���j�́C���ɂɂ����đ��Q�������ɕς�����̂ł��邩��C���҂̈�ʍ��Y�ɂ��S�ۂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́C���K���Ɠ��l�ł���C���̖ړI�������҂��������邱�Ƃɂ�薳���͂ƂȂ����ꍇ�ɂ́C�Y���蕨���҂͉E�����s�ׂ����Q�s�ׂƂ��Ď��������Ƃ��ł���i�ő唻��36�7�E19���W15��7��1875�Łj�B 2. �������C���@424���̍��Q�s������́C���ɓI�ɂ͍��҂̈�ʍ��Y�ɂ�鉿�l�I�������邽�߁C�����҂̋����S�ۂ̕ۑS��ړI�Ƃ�����̂ł��邩��C���̂悤�Ȑ��x�̎�|�ɏƂ炵�C���蕨���҂͖ړI�����̂����Ȃ̍��ٍ̕ςɏ[�Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��C�ړI�s���Y�ɂ��Ă��ꂽ���҂̏����s�ׂ����Q�s�ׂƂ��Ď������ꍇ�ɁC���蕨�̈��n�������Ɋ�Â��Ē��ڎ��Ȃɏ��L���ړ]�o�L�����߂邱�Ƃ͋�����Ȃ��B |

| ���}31�@�ő唻��53�10�E5���W32��7��1332�� ���@����S�I�U��16���� |

�{���̗���ł́C�ō��ق̌��_���C���P���ɋ^��̗]�n�Ȃ��������邱�Ƃ��ł���B

|

�{���̗���ɂ��C���Q�s������̖{���́C���҂����̐ӔC���Y�ɂ��C���҂��Q����ړI�Ŏ�v�ғ��Ɉړ]�����ꍇ�ɁC���̂悤�ȍ��Q�I�ȐӔC���Y�̈ړ]�����҂ɑR�ł��Ȃ��Ȃ邱�ƁC���Ȃ킿�C���҂́C���ڏ�̈ړ]��۔F���āC��v�ҁE�]���҂Ɉړ]�������҂̍��Y�ɑ��ċ������s�����C���̖����邱�Ƃł���B �����ł������̖����́C���K���̖����Ɍ��肳��邩��C���҂��ړI���̈��n��ړ]�o�L�𐿋����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̈Ӗ��ŁC�ō��ق��C�u�s���Y�̈��n�������҂́C�ړI�s���Y�ɂ��Ă��ꂽ���҂̏����s�ׂ����Q�s�ׂƂ��Ď������ꍇ�ɁC���ڎ��Ȃɑ��鏊�L���ړ]�o�L�葱�𐿋����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ��Ă���̂́C�����ł���B |

|

| ���}32�@�ő唻��53�10�E5���W32��7��1332�� ���@����S�I�U��16�����̖{���ɂ����� |

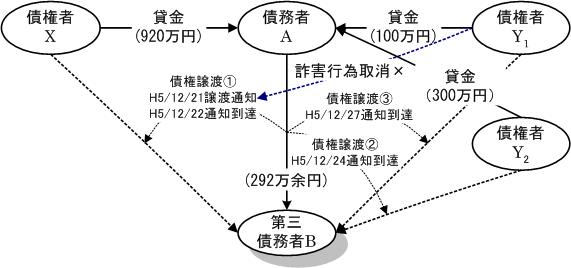

���҂���������ꍇ�̖��Ƃ��āC���҂Ɣ����삯�I�ɍ������������v�҂Ƃ̊Ԃ̋������ɂ��ẮC�O�LC.�Ō��������B�����Ŏ�舵���̂́C���̓�d���n�̏ꍇ�ɂ����鍼�Q�s������̍s�g�̖��ł���B

����A�̍���Y�炪��������C���̍��́CY��̍��̐����ȑO�ɂ��ł�X�ɏ��n����Ă������߂ɁC���Q�s������̑ΏۂƂȂ�Ȃ����Ƃ����炩�ł������B�������CX�ւ̍����n�̑R�v���ł�����n�ʒm�́CY��̍��̐����Ȍ�ɂȂ���Ă������Ƃ����������B�����ŁCY��́C�����n���̂��͎̂�����ł��Ȃ��Ƃ��Ă��C�R�v���ł�������n�ʒm�i���@���s�ׁj�ɑ��ẮC���Q�s��������s�g���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���C���Q�s������̍s�g���s�����B��1�R�C��2�R�́C���̂悤�ȍ��Q�s������̍s�g��F�߂��̂ŁCX���㍐�����B

����10�N�̍ō��ٔ����q�œ�10�6�E12���W52��4��1121�Łr�́C�m����t�̂�������n�̒ʒm�́C�����n�s���̂Ɛ藣���č��Q�s������s�g�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��āC���Q�s������̑ΏۂƂȂ�Ȃ��Ɣ��������B

�œ�10�6�E12���W52��4��1121�Ł@���@����S�I�U��17����

�@���҂����Ȃ̑�O�҂ɑ���������n�����ꍇ�ɂ����āC���҂�����ɂ��Ă����m����t�̂�������n�̒ʒm�́C���Q�s������s�g�̑ΏۂƂȂ�Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B�������C���Q�s������̑ΏۂƂȂ�̂́C���҂̍��Y�̌�����ړI�Ƃ���s�ׂ��̂��̂ł���Ƃ���C���̏��n�s�ׂƂ���ɂ��Ă̏��n�ʒm�Ƃ͂��Ƃ��ʌ̍s�ׂł����āC��҂͒P�ɂ��̎����珉�߂č��̈ړ]�����҂��̑��̑�O�҂ɑR��������ʂ�������ɂ������C���n�ʒm�̎��ɉE���ړ]�s�ׂ����ꂽ���ƂƂȂ�����C���ړ]�̌��ʂ��������肷��킯�ł͂Ȃ��C�����n�s���̂����Q�s�ׂ��\�����Ȃ��ꍇ�ɂ́C����ɂ��Ă��ꂽ���n�ʒm�݂̂�藣���č��Q�s�ׂƂ��Ď�舵���C����ɑ��鍼�Q�s������̍s�g��F�߂邱�Ƃ͑����Ƃ͂��������ł���B

|

| ���}33�@�œ�10�6�E12���W52��4��1121�Ł@���@����S�I�U��17���� |

���@424��2���́C���Q�s������̍s�g�v���Ɋւ��āC�u���Y����ړI�Ƃ��Ȃ��@���s�ׂɂ��ẮC�K�p���Ȃ��v�ƋK�肵�Ă��邽�߁C�����ɔ������Y���^�ɑ��āC���^�҂̍��҂����Q�s��������s�g���邱�Ƃ��ł��邩�ǂ��������ƂȂ�B

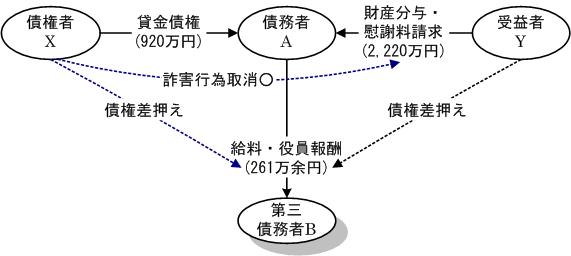

�ō��ُ��a58�N�����́C���̓_�ɂ��āC�u�����ɔ������Y���^�́C���@768��3���̋K��̎�|�ɔ����ĕs�����ɉߑ�ł���C���Y���^�ɉ������ꂽ���Y�����ł���ƔF�߂�ɑ����悤�ȓ��i�̎���̂Ȃ�����C���Q�s�ׂƂ��č��҂ɂ�����̑ΏۂƂȂ肦�Ȃ��v�Ɣ������āC���Ẳ����Ƃ��ẮC���Q�s������̍s�g��ے肵�Ă����B

����ɑ��āC�ō��ٕ���12�N�����q�ňꔻ��12�3�E9���W54��3��1013�Łr�́C�����ɔ������Y���^�E�Ԏӗ��x�����ӂɂ��āC�ō��قƂ��ď��߂č��Q�s������̍s�g���m�肵���B

|

|

1. �����ɔ������Y���^�Ƃ��ċ��K�̋��t������|�̍��ӂ́C���@767��3���̋K���̎�|�ɔ����Ă��̊z���s�����ɉߑ�ł���C���Y���^�ɉ������Ă��ꂽ���Y�����ł���ƔF�߂�ɑ����悤�ȓ��i�̎������Ƃ��́C�s�����ɉߑ�ȕ����ɂ��āC���̌��x�ɂ����č��Q�s�ׂƂ��Ď��������ׂ��ł���B 2. �����ɔ����Ԏӗ��Ƃ��Ĕz��҂̈�������S���ׂ����Q�������̊z�������z���x�����|�̍��ӂ́C�E���Q�������̊z���������ɂ��āC���Q�s������s�g�̑ΏۂƂȂ�B |

| ���}34�@�ňꔻ��12�3�E9���W54��3��1013�Ł@���@����S�I�U��18���� |

���Q�s������̑�1�̍s�g�v���́C���Ҏ��g�̍s�ׂɂ���ĐӔC���Y���������C���҂̍���������̂ɑ���Ȃ��Ȃ邱�Ƃł���B�ꕔ�̍��҂ɕٍς��邱�Ƃ́C���ꂾ���ł͌����Ƃ��č��Q�s�ׂƂȂ�Ȃ��q�唻��5�E11�E22���^22�S2281�Łr�B�������C�ȉ��̏ꍇ�ɂ́C���҂ɑ���ٍςł����Ă��C��O�Ƃ��āC���Q�s�ׂƂȂ�B

���Q�s������̑ΏۂƂȂ�@���s�ׂ́C���Y��̖@���s�ׂłȂ���Ȃ�Ȃ��m���@424��2���n�B��ɏq�ׂ��悤�ɁC�����ɔ����K���ȍ��Y���^�q�œ�58�E12�E19���W37��10��1532�Łr�C�F�m�C�����̕������́C���Ƃ��C���҂̍��Y��Ԃ�������������̂ł����Ă��C���Q�s�ׂƂ͂Ȃ�Ȃ��B�������C�����ɔ������Y���^�Ƃ��ċ��K�����t����|�̍��ӂ��C�s�����ɉߑ�ȏꍇ�ɂ́C���̉ߑ啔���ɂ��Ă̂݁C���Q�s�ׂƂ��Ď��������q�ňꔻ��12�E3�E9���W54��3��1013�Łr�B

���҂���ю�v�ҁE�]���҂����Q�s�ׂ̓����܂��͍��Y�̎擾�̓����C���̍s�ׂɂ���č��҂��Q���邱�Ƃ�m���Ă������Ƃ���2�̗v���ł���B

���Q�s�ׂ̐����ɂ͍��҂����̍��҂��Q���邱�Ƃ�m���čs�ׂ��s�Ȃ������Ƃ�v���邪�C�K���������҂��Q���邱�Ƃ��Ӑ}���C�Ⴕ���͗~���čs�Ȃ������Ƃ�v���Ȃ��q�ŎO����35�E4�E26���W14��6��1046�Łr�B

�ӔC���Y������������s�ׂƖ����͗v���Ƃ́C���ڂɊ֘A���Ă���B�ӔC���Y�����������Ă��C���ٍ̕ς��\�ł���i�����͂ɂȂ�Ȃ��j�Ȃ�C����͍��Q�s�ׂɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̈Ӗ��Ŗ����͍͂��Q�s�ׂ̎��_�ł͕K�v���Ȃ��C���Q�s�ׂ̌��ʂɂ���Ė����͂ɂȂ�C���̗v�������������Ƃ����W�ɂ���B���ɁC���łɖ����͂ł���C�ӔC���Y������������s�ׂ́C��ɍ��Q�s�ׂƂȂ�B

���Q�s������́C�K���ٔ����ɑi�����N���邱�Ƃ�v����m���@424��1���{���n�B����ł́C�ٔ���̐������K�v�Ƃ������Ƃ́C�K�������̌`���ɂ��ׂ��ł����āC�ٔ���ł����Ă��C�R�قƂ��Ď咣���邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��낤���B

�m���ɁC�����ł́C�u�ٔ����ɐ������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����̈Ӗ�����ʓI�ɁC�u�R�ق̕��@�ɂ�邱�Ƃ͋�����Ȃ��v�Ɖ����Ă���悤�ł���B�������C���Q�s������Ɛ�����������C�j�Y�@��́u�۔F���v�̍s�g�Ɋւ��ẮC�j�Y�@173���́C�u�۔F���́C�i���C�۔F�́w�������͍R�قɂ���āx�C�j�Y�Ǎ��l���s�g����v�ƋK�肵�Ă���C�ٔ���̐��������łȂ��C�R�قɂ��s�g��F�߂Ă���B�����āC���@��̍��Q�s������Ɣj�Y�@��̔۔F���Ƃ́C�������قړ����ł��邱�Ƃ��l����ƁC�u�R�قɂ��s�g�v�Ɋւ��Ė����̋K��̂���j�Y�@173���̋K����C�����ɋK��̂Ȃ����@424���̏ꍇ�ɂ����p�܂��͗ސ�����Ƃ����̂��C�����ȍl�����ł���Ƃ����悤�B

���̖��Ɋւ��āC���a39�N�ō��ٔ����q�œ�39�E6�E12���W18��5��764�Łr�́C�ȉ��̂悤�ɏq�ׂāC���̍l�����i���Q�s������̍ٔ���́u�R�فv�ɂ��s�g�j��ے肵�Ă���B

�@��������ׂ��@���s�ׂ̎���ɂ��Ă͖��@123���Ɂu������j�X���ӎv�\���j�˃��e�V���׃X�v�ƋK�肵�C�۔F���̍s�g�ɂ��Ă͔j�Y�@76���k���s�j�Y�@173���l�Ɂu�i���n�R�كj�˃��j�Y�Ǎ��l�V���s�t�v�ƋK�肵�Ă���̂ɔ����C���Q�s�ׂ̎���ɂ��ẮC���@424���Ɂu�ٔ����j�����X���R�g�����v�ƋK�肵�Ă��邩��C�i�̕��@�ɂ��ׂ��C�R�ق̕��@�ɂ�邱�Ƃ͋�����Ȃ����̂Ɖ�����̂𑊓��Ƃ���i�q�唻��30�E10�E15���^3�S9��58�Łr�C�q�唻��5�E11�E24���^22�S2302�Łr�Q�Ɓj�B

�������C�ō��ق̔������R�́C�����������鍼�Q�s������Ɣ۔F���Ƃɂ��āC�Ȃ��戵����ʂɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��C���̎����I�Ȑ����������Ă���C�����͂�L���Ȃ��B���@424���̕������߂��炵�Ă��C�u�ٔ����ɑ��C�����ɂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ə�����Ă���킯�ł͂Ȃ��C�P�Ɂu�ٔ����ɐ������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���Ă��邾���Ȃ̂ł��邩��C������������j�Y�@173���̔۔F���̏ꍇ�Ɠ��l�ɂ��āC�u�������͍R�فv�ɂ���āC�ٔ�����ʂ��čs�g���邱�Ƃ��ł���Ɖ����邱�Ƃ��\�ł��낤�B

���Q�s������̍s�g�ɍۂ��ẮC���҂͔퍐�Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������āC���҂́C��v�҂܂��͓]���҂݂̂�퍐�Ƃ��đi�����N���邱�ƂɂȂ�B���łɏq�ׂ��悤�ɁC���Q�s������́C���҂����v�҂܂��͓]���҂ւƈ편�������Y�ɑ��āC�ӔC�ړ]�̌��͂�۔F���i�ӔC�I�����j�C���҂���v�҂܂��͓]���Җ��`�ƂȂ��Ă���편���Y�ɑ��Ē��ڂɋ������s���s�����Ƃ��������鐧�x�ł���B���������āC���Q�s������̑�����́C���҂ł͂Ȃ��C�편���ꂽ���Y�ɂ��Ď��s���ł����v�҂܂��͓]���҂ɂȂ�̂ł���B

�ȏ�̎�|���炷��ƁC��v�҂̂ق��ɓ]���҂�����ꍇ�ɂ́C�{���I�ɂ́C�]���҂�����ɂ��ׂ��ł��邪�C��v�҂ɑ��Ă��C���i���������邱�Ƃ��F�߂��Ă���B����́C��ɏq�ׂ��悤�ɁC���ӂ̎�v�҂ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����Ƃ��čl���邱�Ƃ��\�ł���B�Ȃ��Ȃ�C���ӂ̎�v�҂́C���Ƃ��C��O�ҁi�]���ҁj�ɍ��Y���ړ]���Ă��C�����s�@�s�҂Ƃ��ĘA�ѐӔC�킳��邩��ł���C���̐ӔC�̂Ƃ���Ƃ��āC���i�����ӔC�킳��邩��ł���B

[top]