|

| *図61 留置権に関する典型例 |

[top]

作成:2010年9月24日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

留置権は,すべての者に対して対抗できることから,従来は,それが物権であると説明されてきた。しかし,「物権だから第三者に対抗できる」という言い方は,正確な表現ではない。なぜなら,債権でも,対抗要件を備えれば第三者に対抗できるし[民法605条],反対に,所有権でさえ,対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない[民法177条,178条]からである。留置権の対抗要件として重要なのは,被担保債権が占有する「その物に関して生じた債権」であること[民法295条],すなわち,債権者の「被担保債権と返還義務(いわゆる物権的返還請求権に対応する義務を含む)との間に牽連性があること」という実質的な要件である。

牽連性の重要性は,すでに,同時履行の抗弁権の箇所(*第3章第3節)で「双務契約における履行上の牽連性」として,対立する債権・債務が引換給付判決を通じて同時に履行されるべきことを学習済みである。また,相殺の箇所(*第3章第4節)でも,相殺の担保的機能の実質的要件は,対立する債権・債務との間の牽連性であり,第三者の介入(差押えまたは譲渡)があったとしても,牽連する債権・債務が同時に消滅することを通じて,債権者に受働債権に対する優先弁済権が実現されていることを学習済みである。さらには,次に論じる先取特権の箇所(*第5章第3節)でも,優先弁済権の根拠は,被担保債権と目的物の価値の維持との間に牽連性が認められるからであることを学習する。このように考えると,法定の物的担保における事実上の優先弁済権,および,法律上の優先弁済権の実質的な根拠は,いずれの場合も,被担保債権と目的物(目的債権)との間に牽連性があることに求められることがわかる(いずれの場合も,必ずしも公示は要件とならない)。このようにして,被担保債権と目的債権との間に牽連性がある場合には,たとえ第三者からの介入(差押えまたは譲渡)があったとしても,両者はあたかも運命共同体のように,同時に履行され(引換給付),同時に消滅するのであり(第三者の介入が排除される),いずれの場合も,牽連性によって被担保債権に事実上または法律上の優先弁済権が成立するのである。

ここでは,留置権の牽連性要件(民法295条にいう「物に関して生じた債権」であること」)に焦点を当て,①留置権が成立するために,なぜ,「被担保債権と返還義務との間に牽連性があること」が必要とされるのか。②留置権における「被担保債権と物の返還義務との間の牽連性」は,具体的には,どのような基準によって判断されるのであろうかという2つの問いに答えることができることを目標に検討を行うことにする。

留置権とは,他人の物について適法に占有を取得した者が,その物に関して生じた債権(被担保債権)の弁済を受けるまで,相手方(所有者等)からの返還債務の履行を拒絶してその物を留置し続けることのできる権利(履行拒絶の抗弁権)であり,この権利を通じて,債権の事実上の優先弁済権を確保するものである[民法295条以下]。

留置権は,物権として要求される換価・処分権(優先権を伴う競売権)を有しておらず,目的物の使用・収益権をも有しない。このため,通説によれば,留置権は,「他の担保物権のように,目的物の価値を物権的に支配する権利ではない」とされている。また,留置権による被担保債権の履行は,質権とは異なり,先履行ではなく,債権法に属する同時履行の抗弁権と同じく,引換給付判決によるものとされる。その結果,留置権の性質は,「著しく同時履行の抗弁権に接近せしめることとなっている」[高木・担保物権(2005)15頁]。さらに,留置権は,「占有を失えば消滅する(追及権もなし)ものである点では極めて弱い物権であるのみならず,その競売権は大いに争われ,…担保物権としてもいわば例外的存在である。…いわば一の変態的性質を有するものである」[我妻・担保物権(1968)23頁]とされている)。すなわち,留置権は,通説によれば,最も物権らしからぬ担保物権であるということになる。

通説が,留置権を積極的な権利としての物権的性格が希薄な権利であるとしている真の理由は,本書の立場によれば,留置権は,同時履行の抗弁権[民法533条],代金支払拒絶の抗弁権[民法576-578条]等と同様に,「引渡拒絶の抗弁権」に他ならず,物権ではないからである。また,他の担保物権の箇所ではあまり論じられることのない「物の返還義務と被担保債権との間の牽連性」が留置権にだけ要求される理由も,それが同時履行の抗弁権と同様の「引渡拒絶の抗弁権」であって,積極的な権利ではないからである。

このように,留置権は,使用・収益権も,換価・処分権を有しておらず,物権の対抗要件(引渡しまたは登記)にも従っていないのであり,いかなる意味でも物権(本権)ではないのであるから,いかなる意味でも物権本権ではない。

しかし,留置権には,事実上のものとはいえ,物的担保の本質的効力としての優先弁済権を備えており,物的担保の通有性としての付従性,不可分性を有している。したがって,留置権は物権ではないにもかかわらず,本書の立場によれば,先取特権,質権,抵当権と同様に,掴取力を質的に強化するもの,すなわち,債権に事実上の優先弁済権,または,法律上の優先弁済権を与えるもの(物的担保)として,同一グループに属するものとして分類することができる。

したがって,上記のように ,留置権を同時履行と同様の「引渡拒絶の抗弁権」として捉えるならば,2つの債権(被担保債権と引渡請求権)との間に牽連性が要求されるのは当然のことであり,しかも,それが3者間にまたがる場合についても,整合的な判断基準(物的牽連性と人的牽連性)を確立することが可能となったであろう。ところが,従来の学説は,留置権を同時履行の抗弁権とは異なる物権であると定義しながらも,同時履行の抗弁権に要求される2つの債権の間の牽連性という要件が留置権にも必要であるとし,しかも,その牽連性の判定基準を確立してこなかった。このため,留置権は,初心者にとっても,また,専門家にとっても,理解が困難となってきたのである。

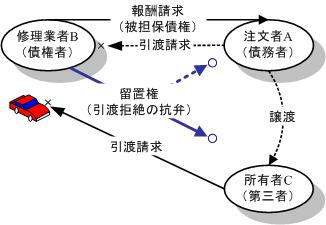

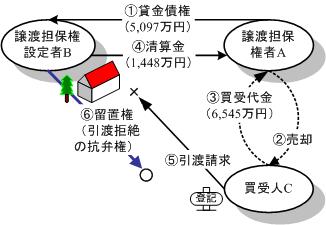

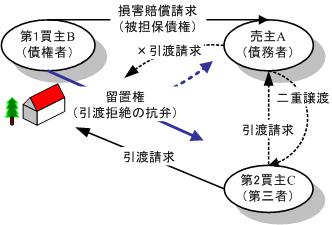

以下のような事例を留置権の典型例として提示しておく。留置権をめぐるすべての問題は,この典型例のバリエーションとして理解できるので,この典型例について,しっかり把握しておくことが大切である。

留置権に関する古典的な問題とは,伝統的には,目的物の修理(従来は時計の例が多かったが,最近では,自動車,電気製品,パソコン等の修理が多い)に関して,注文者(債務者A)に依頼されて目的物を修理した者(債権者B)は,その物に関する請負契約から生じる修理代金債権(報酬債権)[民法632条,民法633条]を保全するために,注文者(債務者A)または債務者から目的物を譲り受けた所有者(第三者C)からの引渡請求に対して,その引渡しを拒絶し,被担保債権(報酬債権)が弁済されるまで,その目的物を留置することができるかどうかを問うものである。そして,それが肯定されたときに,Bは留置権を有するという。

なお,本書では,留置権の記号表記について,Aを債務者,Bを留置権者,Cを第三者とする。留置権者は常にBである。

|

| *図61 留置権に関する典型例 |

修理業者Bの有する報酬請求権(被担保債権)は,第3節で論じる先取特権とも関連する。そこで,両者の違いと関係について付言しておくことにする。

修理業者Bは,留置権のほか,次節で検討する動産保存の先取特権[民法311条4号]を有しており,被担保債権が任意に履行されない場合には,目的物である自動車を競売し,その売却代金から,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有している[民法303条]。

先取特権の特色は,後に述べるように,占有を要件としないことにある。したがって,Bが修理を終えて目的物をAに返還すると,留置権は消滅する[民法302条]が,先取特権は存続する。もっとも,先取特権の場合には,目的物がAに返還された後,さらに,第三者Cに譲渡されてCが引渡しを受けたときは,追及効を失う[民法333条]。この場合には,Bは,AがCに対して有している売買代金債権に対して物上代位権を行使するしかない[民法304条]。

このように,留置権と先取特権とは,要件も効果も異なる別の制度である。しかし,同一の債権について,留置権と先取特権とが並存することがありうる。例えば,修理業者Bが占有を継続し,留置権と動産保存の先取特権という2つの権利を併せ持っている場合には,Aに対しては留置権のほか,動産先取特権者として,法律上の優先弁済権を行使することができる。しかも,たとえ,目的物が第三者Cに譲渡されたとしても,留置権者として第三者からの引渡請求を拒絶することができるため,売主としてのBの先取特権としての順位は,第3順位に過ぎないが[民法330条1項3号],留置権と組み合わさると,実質的には,最高順位の優先弁済権を享受することができることになる。なぜなら,留置権者は,第1順位の先取特権者に対しても,留置的効力を主張することができるからである([民法347条の反対解釈])。

留置権の典型例を説明したので,民法295条の成立要件について検討する。留置権の成立要件は,以下の4つである。

このうち,抽象的過ぎてわかりにくくなっているのが,第3の要件である「被担保債権が,『その物に関して生じた債権』であること」という要件(牽連性の要件)である。そこで,以下では,留置権の成立要件のうち,牽連性の要件について検討する(2,3,4)。

留置権で理解が最も困難であるとされる第3の牽連性の要件について説明した後に,「占有が不法行為によって始まった場合でないこと」,反対からいえば,「債権者の占有取得が正当の原因に基づくものであること」という第2の要件についてついて検討を行うことにする(5)。

民法295条の要件のうち,最も抽象的でわかりにくいのが,被担保債権が「物に関して生じた債権」であることという要件である。この要件はあいまいなため,わが国の通説は,「物に関して生じた債権」という民法295条の要件を以下の*表31のように,①「債権が物自体から生じた場合」,②「債権が物の返還義務と同一の法律関係または事実関係から生じた場合」という2つに分類し,抽象的な要件を具体化しようとしている([我妻・担保物権(1968)28頁以下],[柚木=高木・担保物権(1973)19-20頁],[近江・講義Ⅲ(2005)22-29頁]など)。

その中で,通説の立場を最も鮮明に記述しているのは,[近江・講義Ⅲ(2007)15頁以下]である。そこで,ここでは,その記述にしたがって通説の見解を見ていくことにする。

| 牽連性 | 牽連性の要件の2分類 | 牽連性の要件の具体例 | |

|---|---|---|---|

| 物に関して生じた債権 | ①債権が物自体から生じた場合 | 費用 | 占有物にかけた必要費または有益費の費用償還債権の場合(借家の修理など) |

| 損害 | 自動車が飛び込んできて玄関を壊したり,隣家の犬が入り込んで盆栽を壊したりなど | ||

| ②債権が物の返還義務と同一の法律関係(または事実関係)から生じた場合 | 法律関係 | 売買契約から生じる物の返還義務と代金債権,物の修理委託契約から生じる修理物返還義務と修理代金債権など | |

| 事実関係 | 2人の者が互いに傘を取り違えて持ち帰ったときの,相互の返還義務の場合(ただし,[鈴木・物権法(2007)421-422頁]は,この場合の留置権を否定する) | ||

*表31は,通説の見解を検討する上で,何度も引用するので,具体例を含めて,よく理解しておくことが大切である(特に,*表31の①,②の重要概念については,何も見ずに言えるようになるまで,繰り返し復習する必要がある)。

通説は,民法295条が規定する被担保債権が「物に関して生じた債権」の意味を,先に述べたように,①債権が物自体から生じた場合と,②債権が物の返還義務と同一の法律関係(または事実関係)から生じた場合とに分類している。通説によるこのような要件の2分類がどのようになされるようになったのかは,歴史をさかのぼって検討しなければならない。

以下の*表32を見ると,第1に,旧民法債権担保編92条に明確に規定されていた総論(一元論)と各論(2分類)のうち,現行民法295条の立法過程で総論(「物に関して生じた債権」)だけが生き残り,肝心の各論(2分類)の部分が脱落してしまったことがわかる(詳細については,[加賀山・担保法(2009)202-208頁参照])。

第2に,通説は,現行民法の立法の過程で脱落してしまった各論(2分類)を解釈論として補うに際して,旧民法の規定に立ち返るのではなく,むしろ,ドイツ民法273条(物権ではなく,給付拒絶の抗弁権として規定されている留置権の権の成立要件)の2分類をに注目し,それに基づいて,現在の2分類を形成してきたことがわかる。

| 出典 | 第1類型 | 第2類型 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| ① 2 分 類 の 脱 落 |

旧民法 債権担保編92条 (1890) |

総論 | 其物に関し又は其占有に牽連して生じたるとき | 旧民法は,総論と各論とを有していた。ただし,各論の第1類型と第2類型の順序は条文では逆となっている。 | |

| 各論 | 其物の保存の費用に因り或は其物より生じたる損害賠償に因りて…其物に関し…生じたるとき | 債権が其物の譲渡に因り…其物に関し…生じたるとき | |||

| 現行民法295条 (1989) |

総論 | 債権がその物に関して生じた債権であること | 総論しかなく,一元論(抽象的)でわかりにくい。 | ||

| ② 2 分 類 の 復 活 |

ドイツ民法273条 (1900) |

各論 | 目的物を返還すべき義務を負う者がその目的物に加えた費用または目的物によって生じた損害について,すでに弁済期に達した請求権を有するとき | 債務者が債務を負担したのと同一の法律関係に基づき,債権者に対して弁済期に達した請求権を有する場合 | 総論はないが,各論がある。旧民法と同じく,第1類型と第2類型の順序は逆となっている。 |

| 富井・物権下 (1929)316頁 |

各論 | 物が事実上債権発生の原因と為りたる場合 | 債権と同一の原因より生じたる債権の目的たる場合 | ドイツ民法273条(給付拒絶の抗弁権としての留置権)の影響を強く受けている。 | |

| 三潴・担保物権 (1921)43頁 |

各論 | 物自身が債権発生の直接原因を為したる場合 | 債権と物の占有取得とが同一の取引関係から又は目的に因りて生じたる場合 | ||

| 薬師寺・留置権 (1935)76,271頁 |

各論 | 債権が直接に物自体を原因として発生した場合 | 債権と物の引渡請求権とが同一の生活関係から生じたる場合 | ||

| 我妻・担保物権 (1968)29-32頁 |

各論 | 債権が物自体から生じている場合 ・その物に加えた費用の償還請求権 ・その物によって受ける損害の賠償請求権 | 債権が物の返還請求権と同一の法律関係(または同一の生活関係)から生じた場合 | 現在の通説。ただし生活関係(事実関係)は不要とされつつある。 | |

上の*表32で明らかなように,現行民法295条の「物に関して生じた」という抽象的な牽連性の要件は,学説およびそれに従う判例によって,①「被担保債権が物自体から生じた場合」(より具体的には,「被担保債権が物の費用の償還債権,または,物から生じた損害の賠償債権である場合」),または②「被担保債権が返還義務と同一の法律関係から生じた場合」というように2つに分類されて具体化され,結果的に,旧民法債権担保編92条と同様,総論と各論とが復活したことが重要である。

民法295条の「物に関して生じた債権」であるという要件は,誰もが認めるように,その意味がわかりにくい。したがって,学説・判例がこの抽象的な要件を2つに類型化し,1つは,「債権が物自体から生じている場合」,すなわち,「物に加えた費用の償還請求権,または,その物によって受ける損害の賠償請求権」,もう1つは,「物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合」というように,被担保債権の具体的なイメージを明らかにしたことは,大きな功績である。すなわち,留置権の牽連性要件に関して,抽象的ですべてを包括する総論(被担保債権が物に関して生じたこと)と具体的な各論(類型論)とが組み合わされたことにより,留置権の成立の要件がわかりやすくなったことは高く評価されなければならない。

もっとも,通説の2分類を詳しく検討してみると,実際問題を扱う上で,いろいろな不都合が生じていることがわかる。なぜなら,せっかくの具体化にもかかわらず,初めて学習する者にとっては,通説の2分類自体を理解することが困難となっているからである([山野目・物権(2009)208-210頁]は,「通説の説明は,あまり成功しているようには思えない」として,旧民法による分類に従った説明を行っている)。

通説の分類の不都合さは,突き詰めていくと,以下の3点に集約される。

第1に,第1類型である「債権が物自体から生じた場合」については,そもそもその表現自体が適切ではない。債権は,契約,事務管理,不当利得,不法行為という4つの発生原因から生じるのであって,人と人との関係である債権が物自体から生じることはないからである。

第2に,通説の2分類の不都合さは,通説の見解をまとめた*表31に立ち返り,そこに挙げられている具体例を仔細に検討すると明らかとなる。留置権の典型例である自動車の修理代金の例について通説の分類を当てはめようとした場合に,修理「費用」と考えると,第1類型に該当することになる。ところが,同じ修理費用を,請負契約に基づく「報酬債権」と考えると,第2類型に該当することになる。このように,通説の分類は,留置権の典型例においてさえ,そのあてはめに重複が生じるという致命的な欠陥を有している。具体例のあてはめに重複が生じる原因は,第1に述べたように,「債権が物自体から生じた場合」という概念が的確ではなく,分類の基準自体が明確とはいえないからである。

第3に,通説自身が自覚しているように,第2類型の例として挙げられている「傘の取り違えの場合」については,[鈴木・物権法(2007)421-423頁]が,3人が傘を取り違えた場合を念頭において,「このような場合には,そもそも,留置権を認めるべきでない」としているように,分類の正確性自体に疑義が生じているからである。

そこで,本書では,通説の分類を踏まえた上で,民法295条の牽連性の要件を以下のように再構成することにする。

第1類型の「債権が物から生じた場合」の名称を「物的牽連性」として単純化し,その内容を,「物に対する費用(保存費用だけでなく購入費用を含む)」,および,「物から受けた損害の賠償」として明確化する。ここで,第1類型に該当する被担保債権としての「費用」に,保存費用だけでなく購入費用を含めたのは,そのような被担保債権は,いずれも,先取特権として保護されるほどに,債権と物との間に強い牽連性が認められるからである。

通説の2分類説が難解であるのは,*表31に見られるように,修理費用は第1類型で,修理代金は第2類型としているためである。同1人が同じ行為をして同じ金額の債権が生じているのに,それが,第1類型にも,また,第2類型にも分類可能であるというのでは,何のための分類かわからなくなってしまう。

このように考えると,留置権における2分類は,牽連性の要件が緩やかに認められる第1類型と牽連性の要件が厳しく求められるべき第2類型とをはっきりと区別することが求められており,第1類型と第2類型とは,被担保債権と物との間の牽連性の強弱を基準として,以下のように,(a)物的牽連,(b)人的牽連の2分類として再構成されるべきである。

物の必要費・有益費の償還請求権については,いわゆる物自体から生じた債権として物的牽連性があると考えるべきであり,たとえ,それが,請負契約から生じている場合であっても,第1分類とすべきである。同様にして,損害がその物の瑕疵等から生じている場合には,被担保債権である損害賠償債権はいわゆる物自体から生じた債権であり,たとえ,それが不法行為から生じていても,事務管理から生じていても,さらには,債務不履行から生じていても第1類型に分類すべきである。

これに対して,二重譲渡の場合の損害賠償債権のように,被担保債権がいわゆるその物自体から生じたのではなく,その物に関連する二重譲渡という債務不履行から生じているに過ぎない場合には,第1分類ではなく,第2分類型と考えるべきである。

| 牽連性の 要件 |

2分類 | 具体例 | ||

|---|---|---|---|---|

| 物に関して 生じた債権 |

①物的牽連 被担保債権が物の保存もしくは供給費用・代金または物による損害から生じた場合 |

費用・ 代金 |

保存 | 占有物の保管・修理費用または保管・修理代金債権(必要費または有益費) |

| 供給 | 占有物の購入費用または購入代金債権 | |||

| 損害賠償 | 自動車が暴走して家に突っ込んできた,隣家の犬が盆栽を壊したなどによって生じた損害賠償債権 | |||

| ②人的牽連 債権が物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合 |

その他の 法律関係 |

・処分清算型の譲渡担保において,譲渡担保の実行によって生じる譲渡担保設定者の譲渡担保権者に対する清算金支払債権(判例肯定) ・売主の不動産二重譲渡によって生じる第1買主の売主に対する損害賠償債権(判例否定) |

||

この*表33によって,わが国の通説に依拠しつつ,その改善を示した本書の第1類型と第2類型とが旧民法によっても,また,ドイツ民法によっても支持されうるものことがわかる。第1類権は,牽連性のうち,被担保債権の性質が物との強い牽連性を有するものであり,物的牽連性(被担保債権の性質自体が物の返還義務に対抗できる性質のものであること)を意味しており,第2類型は,人的牽連性(被担保債権と物の返還義務とが同一の法律関係から生じていること)を意味している。両者ともに,被担保債権と物の返還義務が同時に履行されること,すなわち,被担保債権が履行されるまで,返還を拒絶できることを正当化するものとなっている。

このように,物的牽連性と人的牽連性という牽連性の2分類に関しては,以上のような具体的で明確な基準が示されるべきである。これらの2類型に関して,従来の学説および判例がどのように考えているのかを順次見ていくことにしよう。

通説の第1類型にいう「債権が物自体から生じている」という意味は,被担保債権と物との間の関係が,物の保存・供給の費用,物による損害の発生というように,非常に密接であるため,「被担保債権と物の引渡債務との牽連性が同一の法律関係から生じている」という,第2類型で必要とされる牽連性のテストを問題とすることなく,常に,第三者に対抗できるものとすることができる場合である。本書では,このような被担保債権と物との間の強い牽連性のことを物的牽連性と呼ぶことにする。

(i) 物の保存・供給の費用・代金

物的牽連性のうち,物の保存・供給に関する債権については,先取特権によっても,動産,不動産を問わず優先弁済権が認められている(保存につき[民法311条4号,325条1号],売買につき[民法311条5号,325条3号])。

したがって,Aの注文を受けて,自動車を修理した請負人Bの留置権という典型例についても,通説とは異なり,以下のように,請負人Bを確実に保護できる。

通説は,BがCに対して留置権を主張できるのは,先に述べたように,その前提としてA・B間で成立した留置権が成立しているからであり,いったん成立した留置権は,目的物が譲渡されても第三者Cに対抗できるとしている。しかし,そうだとすると,修理が完成する前にAが目的物を譲渡した場合には,BのAに対する修理代金債権は弁済期にない[民法633条]のであるから,A・B間でも留置権は成立しない[民法295条ただし書き]。このため,この時点でAが目的物をCに譲渡すると,Aは占有を失うので,BのAに対する関係では,留置権が成立しないし,対抗力も生じない。したがって,B・C間でも留置権は成立しないことになり,たとえBが修理を完成しても,Cからの所有権に基づく返還請求権を拒絶できなくなる。このことが不当であることは明らかであり,通説の説明は十分でないことがわかる。

これに対して,本書の立場によれば,留置権の典型例である自動車の修理の事例の場合,被担保債権であるBの修理代金債権(報酬請求権)[民法632条,633条]は,目的物が動産の場合[民法311条4号,320条],不動産の場合[民法325条1号,326条]を問わず,先取特権によって保護されている。すなわち,Bの被担保債権は,それ自体について先取特権が認めらる第三者に対抗できる権利であり,目的物に関して物的牽連性を有している。したがって,Bは契約当事者Aからの目的物の引渡請求[民法633条]だけでなく,第三者Cからの所有権に基づく返還請求権に対しても,被担保債権が弁済されるまで引渡を拒絶することによって,事実上の優先弁済権を確保できる。したがって,修理が完成しない前にAがCに目的物を譲渡したとしても,修理が完成した後は,BはCとの関係でも留置権を主張することができることになる。

(ii) 物から生じた損害

これに対して,物から生じた損害については,先取特権による保護はないが,歴史的な経緯に基づいて,世界各国で留置権が認められてきた。通説も,先の*表31で示したように,「自動車が飛び込んできて玄関を壊したり,隣家の犬が入り込んで盆栽を壊したなど」,物から生じた損害に関する損害賠償債権について,留置権の成立とその対抗力を認めている。

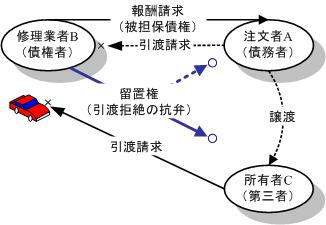

例えば,第1類型とされている暴走トラック突っ込み事件[近江・講義Ⅲ(2007)15頁]を例にとってみよう。この場合,家に突っ込んできた車が盗難車であって,車の返還を求める所有者には責任がない場合のように,加害者(窃盗者)が逃亡してしまって,被害者(債権者)と加害者(窃盗者)という当事者間では留置権が問題とならず,いきなり,被害者と第三者(盗難車の所有者)との間で留置権が成立するかどうかが問題となる場合であっても,留置権の成立要件としての牽連性が認められる。

|

A(加害者)がCから借りた,または,Cから窃取したC所有のトラックを暴走させてBの家に突っ込んできたという不法行為の事例(トラック暴走・突込み事件)の場合に,トラックの所有者Cが被害者Bに対してトラックの返還を求めても,被害者であるBは,壊された家屋を修繕するための損害賠償債権の満足を受けるまで,留置権を根拠にして,第三者であるCに対しても,そのトラックを留置できると解説される(損害賠償債権に関する留置権の肯定)。 |

| *図62 三者型の肯定例 暴走トラック突っ込み事件 [近江・講義Ⅲ(2007)15頁] |

この事件において被担保債権の債務者Aは,被担保債権の発生時点において,すでに無権利者であり,そもそもBに対して返還請求権を有しておらず,二者間では留置権は発生しない。しかし,被担保債権と目的物の返還義務との牽連性は,被担保債権が物自体が原因となって生じた損害に関するものであり(第1類型),物自体に関する保存の費用の場合と同様,物の引渡を求めるすべての人に対して牽連性を主張できる(物的牽連性)。したがって,Bには,留置権が認められることになる[近江・講義Ⅲ(2007)15頁]。

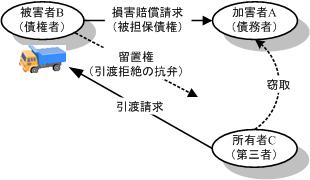

似たような例として,ボールによる窓ガラス破損事件[鈴木・物権法(2007)424頁]がある。

|

Aが打ったボールがそれて,Bの家の窓ガラスを割って,Bの部屋に飛び込んできたとする。Bが外を見ると,Aが全速力で逃げて行くのが見えた。しばらくして,ボールの所有者Cが訪れて,事情を説明してくれた。Cのボールを知人のAが勝手に持ち出してノックの練習をしていて,Bの窓ガラスを割ってしまった。その後,Aは行方をくらましてしまってみつからない。しかし,Cのボールは,有名選手のサインボールなので,Cに返してほしいという。 ボールの所有者Cからその返還を請求されたBは,割られた窓ガラスの損害賠償の支払いがなされるまで,そのボールを留置し,その引渡を拒絶することができる[鈴木・物権法(2007)424頁]。 |

| *図63 三者型の肯定例 ボール窓ガラス破損事件 [鈴木・物権法(2007)424頁] |

トラック暴走・突っ込み事件およびボール窓ガラス破損事件においては,被担保債権が物自体が原因となって生じた損害に関するものであり(第1類型),物自体に関する保存の費用の場合と同様,物の引渡を求めるすべての人に対して牽連性を主張できる(物的牽連性)。

物的牽連性と次に述べる人的牽連性と比較した場合,物的牽連性の場合には,被担保債権と物との関係が密接なため,被担保債権と引渡義務との間が同一の法律関係から生じたものに限定されないという特色がある。たとえば,被担保債権と引渡義務との間に,もう1つの債権が介在した場合,人的牽連性の場合には,被担保債権と引渡義務とが同一の法律関係から生じたとはいえないため,牽連性が否定されるが,被担保債権が物と密接に関連している物的牽連性の場合には,被担保債権である売買債権と,介在したもう1つの債権との間にも,例えば,トラックの窃盗と盗難トラックの暴走の間には密接な関連があるため,被担保債権と引渡義務との間の牽連性が認められるのである。

通説のいう第2類型は,被担保債権と物との牽連性が第1類型ほどには強くないために,原則に戻って,被担保債権と物の返還義務との間の牽連性の厳格なテストが必要とされ,両者が同一の法律関係から生じていることが認められる場合にのみ,留置権の成立と第三者対抗要件が認められるのである。本書では,このような牽連性を人的牽連性と呼ぶことにする。

物的牽連がある場合には,被担保債権が占有物と密接な関係を有するため,被担保債権と返還義務との間の牽連性を証明する必要はなく,その物の返還を求めるすべての人に対して,債権の弁済を受けるまで,その返還を拒絶できる。これに対して,人的牽連にとどまる場合には,その物の返還を求める人に対して,牽連性の存在を同一の法律関係から証明しなければならない。したがって,留置権を第三者に対抗する場合には,従来は,いったん成立した留置権は,物権だから,第三者にも対抗できるという論理が使われてきた。しかし,人的牽連性は,そのような場合に限らず,債権者と第三者の間においても,被担保債権と返還義務との間の牽連性,すなわち,被担保債権と返還義務とが同一の法律関係から生じたことが証明できれば,第三者に対しても留置権を対抗できる。

二者間の牽連性ではなく,第三者との間の牽連性を認めた判例は少ないが,平成15年最高裁判決〈最一判平15・3・27金法1702号72頁〉は,数少ない肯定例の1つである。

最高裁の平成15年判決〈最一判平15・3・27金法1702号72頁〉は,処分清算型の譲渡担保(土地・建物)について,債権者Aの譲渡担保設定者Bに対する清算義務と譲渡担保の実行によって所有権を取得した第三者CのBに対する返還請求権との間に直接の牽連性(同時履行の関係)を認めて留置権を肯定しており,特筆に価する。

|

最一判平15・3・27金法1702号72頁 譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産についての引渡しないし明渡しの請求権とは同時履行の関係に立ち,譲渡担保権者は,譲渡担保権設定者から上記引渡しないし明渡しの債務の履行の提供を受けるまでは,自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わないと解するのが相当である。 |

| *図64 譲渡担保物件処分清算型 (留置権の対抗力を肯定) 〈最一判平15・3・27金法1702号72頁〉 |

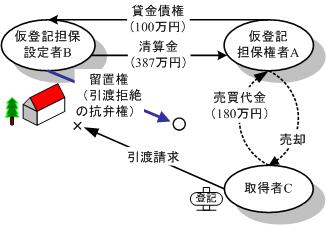

上記の事案とは異なり,仮登記担保の場合のように,帰属清算型の担保の場合には,牽連性が当事者間で発生するので,留置権の成立が認められやすい。なぜなら,Aの清算義務に基づいて,いったんA・B間で留置権が成立した後は,たとえAが清算金を支払わないままに目的物をCへ譲渡した場合にも,Bは留置権をもってCに対抗できるからである〈最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁〉。

|

最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁 清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には,債務者は,右第三者からの右不動産の明渡請求に対し,仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。 |

| *図65 仮登記担保の清算金未払状態での 物件譲渡事件 (留置権の対抗力を肯定) 〈最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁〉 |

ところが,本件のように,処分清算型の場合には,AのBに対する清算義務の発生とCのBに対する返還請求権とが同時に生じるため,いきなり,A・B間とB・C間との3者間の牽連性を問題とせざるを得ない。しかし,この類型においても,被担保債権(清算金債権)と返還義務が同一の法律関係(目的物の処分)から生じているのであるから,3者間で留置権の牽連性の要件が充足されているのであり,3者間の牽連性が問題となる事件において,最高裁が留置権の成立を認めたことは高く評価されるべきである。

もっとも,最高裁は,上記以外の3者間の牽連性が問題となる事件については,ことごとく留置権の成立を否定している。人的牽連性の場合に,判例(通説も同じ)がBにCに対する留置権の主張を認めない理由は,被担保債権の債務者Aと物の返還請求権者Cとが,留置権の発生の当初から別人であるという点にある。

しかし,物的牽連性の場合には,被担保債権の性質(被担保債権がいわゆる物自体から生じた場合である)が物との間に強い牽連性を有していることから,3者間での牽連性の要件が緩和されているに過ぎないのであり(牽連性の要件の立証責任の緩和),人的牽連性の場合には,被担保債権と物の返還義務との間の牽連性が,「同一の法律関係から生じている」という厳格な要件の証明によって担保されているのであるから,留置権の成立を認める障害にはならないと解すべきである。

このように考えると,以下に列挙する三者間の人的牽連性が問題となる事例について,留置権を否定した最高裁判決((i)賃借物件の譲渡型,(ii)譲渡担保物件の無断譲渡型,(iii)二重譲渡型,(iv)無効・無断売買型)は,すべて,変更が必要であろう。

(i) 賃借物件の譲渡型〈大判大9・10・16民録26輯11号1530頁〉

この類型は,民法295条の「物から生じた債権」という要件を満たすものとして通説が確立した第2類型(債権が目的物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合)に該当する事案であるにもかかわらず,大正9年大審院判決〈大判大9・10・16民録26輯11号1530頁〉が,このような場合は,「民法第295条に所謂其物に関して生じたる債権に非ず」として,留置権の成立を否定している。これは,2者間の牽連性と3者間の牽連性を不当に区別するものとして合理性を欠いているといわなければならない。

|

大判大9・10・16民録26輯11号1530頁 |

| *図66 賃借物件譲渡型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈大判大9・10・16民録26輯11号1530頁, 大判大11・8・21民集1巻498頁〉 |

通説・判例が,3者間での人的牽連性が問題となっている場合に,留置権の成立および対抗力を否定する背景には,3者間でいきなり留置権を認めると,「売買は賃貸を破る」とか,「二重譲渡の場合,登記を先に得た者が完全な所有権を取得する」という物権法の法理が機能しなくなり,「物権法秩序が破壊される」という危惧があるからであろう(大審院判例の中には,「売買は賃貸借を破る」という原則を背景にして,通説が認めた牽連性の要件(第1類型)が満たされている場合でさえ,留置権の成立を認めないとしているものさえ存在する〈大判大11・8・21民集1巻498頁〉)。

しかし,これらの場合に留置権者が主張しているのは,被担保債権の弁済が確保されることだけであり,決して,第三者Cの所有権の帰属を争っているわけではない。したがって,これらの場合に留置権を認めたからといって,物権秩序が破壊されることはなく,そのような懸念は杞憂に過ぎない。

本類型の場合,賃貸借契約において,賃借人が請求しているのは,債務不履行の基づく損害賠償請求や敷金の返還請求権という金銭債権の確保に限られており,賃貸借契約そのものを第三者に対抗しようとしているわけではない。

賃貸人Aが賃借権の対抗要件(登記等)を具備していない賃借物件をCに譲渡した場合,賃借人は,賃貸借契約をCに対抗できない結果,Cに賃借物件を引渡さなければならない(売買は賃貸借を破る)。そのことを承知で,賃貸人が賃借物件をCに譲渡することは,目的物の使用・収益を約束した契約違反が存在する。すなわち,この類型においては,賃貸人Aによる賃借人Bの同意を得ない賃借物件のCへの譲渡と登記の移転というAの債務不履行という1つの法律関係から,一方で,賃貸人Aの債務不履行に基づくBの損害賠償請求権が発生し,他方で,BのCに対する目的物件の返還義務が同時に発生する。したがって,Bの被担保債権とBの返還義務との間には,通説が民法295条の被担保債権が「その物に関して生じた債権を有する」という要件の解釈として確立している「債権が目的物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合」という牽連性の要件を完全に満たしており,BはCに対して留置権をもって対抗できることが明らかである。

債権が物に関して生じたものであれば,留置権が成立し,占有の継続という対抗要件を通じて,A・B間に生じた被担保債権が支払われるまで,第三者対して物の引渡しを拒絶できるのが留置権の特色であり,そうだからこそ,昭和47年最高裁判決〈最一判昭47・11・16民集26巻9号1619頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第79事件)〉は,3者間にわたる引換給付判決を実現しているのである。

法政策的にも,賃貸物件を譲り受ける第三者は,現況を調査すれば,賃借人が占有していることがわかるのであるから,そこでの損害賠償債権が弁済されるのを見届けてから賃貸物件の譲渡を受けるべきであり,そのような現況調査を怠った譲受人が損害賠償債権の弁済まで,物件の引渡しを受けることができなくなったとしても,やむをえないと思われる。

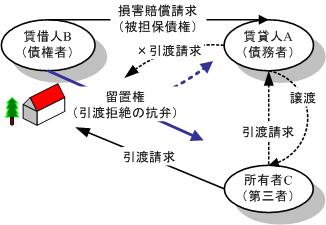

(ii) 譲渡担保の目的物の無断譲渡型〈最一判昭34・9・3民集13巻11号1357頁〉

譲渡担保権者Aが譲渡担保の設定者Bとの担保設定契約に違反して,目的物件を第三者Cに譲渡した場合にも,(i)で論じたのと同じ問題が生じる。なぜなら,BとAとの関係は,名目上は,Bが目的物件の賃借人であり,Aが賃貸人となっており,そのような外観が生じているからである。

|

最一判昭34・9・3民集13巻11号1357頁 不動産を売渡担保に供した者〔B〕は,担保権者〔A〕が約に反して担保不動産を他に譲渡したことにより担保権者に対して取得した担保物返還義務不履行による損害賠償債権をもって,右譲受人からの転々譲渡により右不動産の所有権を取得した者〔C〕の明渡請求に対し,留置権を主張することは許されない。 |

| *図67 譲渡担保物件無断譲渡型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈最一判昭34・9・3民集13巻11号1357頁〉 |

この場合も,目的物件の無断譲渡,すなわち,譲渡担保権者の債務不履行という1つの法律関係によって,一方で,BのAに対する被担保債権が発生すると同時に,他方で,BのCに対する目的物の返還義務が生じており,被担保債権は,民法295条にいう「物に関して生じた債権」といえるのであり,BはAから被担保債権の弁済を受けるまで,Cに対して目的物の引渡しを拒絶できると考えるべきである。

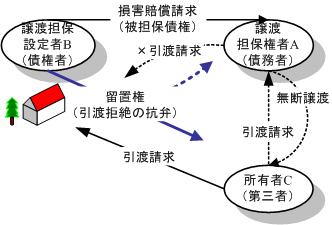

(iii) 二重譲渡型〈最一判昭43・11・21民集22巻12号2765頁〉

二重譲渡事件については,留置権が発生するかどうか,留置権が登記を先に得た第2買主に対抗できるかどうかをめぐって,大いに議論がされている。本書の立場は,通説によって確立された,「債権と物の返還義務とが同一の法律関係から生じている」という牽連性の要件を忠実に適用し,被担保債権と物の返還義務とは,売主の二重譲渡に基づく登記の移転という同一の法律関係(債務不履行)から生じている。したがって,留置権の成立要件も対抗要件も満たされているというものである(その論理的帰結は,通説と反対となる)。

|

最一判昭43・11・21民集22巻12号2765頁 不動産の二重売買において,第2の買主〔C〕のため所有権移転登記がされた場合,第1の買主〔B〕は,第2の買主〔C〕の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し,訴外Aに対する売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもって,留置権を主張することは許されない。 |

| *図68 二重譲渡型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈最一判昭43・11・21民集22巻12号2765頁〉 |

最高裁が留置権の成立を否定した理由は,この場合,当事者間で留置権がすでに発生した後に,目的物が第三者へと譲渡された場合とは異なり,損害賠償債権の債務者Aと物の引渡請求権者Cとが当初より別人であり,債権と牽連関係を有すべき引渡請求権を債務者は有していない([内田・民法Ⅲ(2005)505頁])。しかも,理論的には,第三者Cが有効に引渡請求権を持つことに確定して初めて損害賠償請求権が生ずるのであるから,留置権の発生を認めるべきでないというものである。

この場合に,留置権の成立要件としての牽連関係を認めて,留置権は発生するとする説[道垣内・担保物権(2008)16-17頁]が存在する。しかし,この説も,留置権の人的効力の範囲を限定しており,留置権の成立時点で債務者Aが債権者Bに対してその物の引渡請求権を有しない場合には,債権者Bと債務者Aとの間で留置権の成立が認められても,その効力を目的物所有者に対して主張できないと解すべきであるとして,結果的に,BのCに対する留置権の主張を否定している[道垣内・担保物権(2008)21,29頁]。

[道垣内・担保物権(2008)31頁]は,留置権の人的効力の範囲の問題を牽連関係の問題とすることは,制度や原理間の衝突・調整という実質的判断をわかりにくくするので適切でないと反論している[道垣内・担保物権(2008)31頁]。

しかし,この問題に関する限り,道垣内説は,説得的ではない。なぜなら,第1に,制度や原理間の衝突・調整という「実質的な判断」をするのであれば,自らが述べているように,「少なくとも留置権者はその物を占有しているのであるから,ある程度の公示は図られているし,また,法が特に保護すべき債権者として留置権者を処遇する以上,避けえない結果である」[道垣内・担保物権(2008)31頁]としているのであり,むしろ,留置権の効力の人的範囲の面からも,留置権を肯定すべきである。第2に,留置権の成立の問題は,まさに,引渡請求権と被担保債権との間の牽連性をどのように考えるかが問題なのであって,その判断を避けて,人的範囲の限定の問題であるとすることの方が,問題をわかりにくくすることになり,適切ではない。第3に,留置権は,同時履行の抗弁権とは異なり,占有を伴う引渡拒絶の抗弁権であることから,常に第三者に対抗できる点に意味があるのであって,第三者に対抗できない留置権を成立させても,意味がない。

(iv) 無効・無断売買型〈最一判昭51・6・17民集30巻6号616頁参照〉

最後の類型は,二重譲渡の逆のバージョン,すなわち,第1買主(C)が登記を先に得たが,第2買主(B)が売主A(非権利者)から先に引渡しを受けた場合と考えることができる事例である。しかも,この類型は,盗品の善意取得の不動産バージョン,すなわち,次に述べる,所有者Cが所有物をAに侵奪され,非権利者Aがその物件を善意のBに売却した場合と考えることもできる事例である。

|

最一判昭51・6・17民集30巻6号616頁 自作農創設特別措置法(自創法)に基づきその所有土地であった本件各土地を国に買収された被上告人〔C〕が,右買収処分の前提である買収計画に瑕疵があったため買収計画取消訴訟を提起したところ,被上告人〔C〕が勝訴し,本件各土地がなお被上告人〔C〕の所有であったことが確定したとして,原状回復の請求として,上告人〔B〕らに対し,その占有にかかる各土地の返還及び建物収去並びに所有権移転登記の抹消等を求めた事案において,他人の物の売買における買主〔B〕は,その所有権を移転すべき売主〔A〕の債務の履行不能による損害賠償債権をもって,所有者の目的物返還請求に対し,留置権を主張することは許されないと判示して,上告人〔B〕らの留置権の主張を退けた原判決を支持して,上告を棄却した事例。 |

| *図69 無効・無断処分型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈最一判昭51・6・17民集30巻6号616頁〉 |

この類型においても,被担保債権と物の返還義務とは,非権利者Aによる処分という1つの法律関係から,一方で,BのAに対する被担保債権が発生し,他方で,同時に,Bの真の所有者Cに対する目的不動産の返還義務が生じている。したがって,この場合も,被担保債権と物の返還義務とが同一の法律関係から生じているという留置権の成立要件が充足されており,BのCに対する留置権の主張が認められるべきである。

留置権の対抗要件は,目的物が動産であれ,不動産であれ,占有の継続である[民法295条の解釈]。「引渡拒絶の抗弁権」である留置権の成立要件が,債権者の被担保債権と物の返還義務との間の牽連性に基づくことはすでに述べた。留置権の対抗力は,この牽連性が,留置権の成立・存続要件である「占有の継続」にって,第三者に公示されているからである。すなわち,留置権の対抗力は,債権者の被担保債権と物の返還義務との間に牽連性を前提とし,占有の継続が牽連性についての公示機能を果たしているからである。

「引渡拒絶の抗弁権」と起源を同じくする「同時履行の抗弁権」が一般的には第三者対抗力を有していないのは,留置権に見られる「占有の継続」のような対抗要件を欠いているからに過ぎない。

最初に紹介した留置権の典型例の場合について,Bの留置権がCに対抗できることの理由を通説は以下のように説明してきた。すなわち,A・Bの二者間で成立した留置権を前提として,目的物が第三者であるCに譲渡されても,占有の継続という対抗要件が備えられているから,留置権は第三者Cに対抗できるのである。

確かに,Bの被担保債権とBの物の返還義務とは,民法は633条によって,直接の牽連性があることは明らかであるが,この返還義務は,Aに対する関係で債権的な請求権に対応する義務であり,Cに関する関係では,物権的請求権に対応する義務であって,通説のいうように,その発生根拠が異なる。しかし,そのような考え方とは別に,BのAに対する被担保債権とBのCに対する物の返還義務との間に直接の牽連性を認めて,留置権を認めるということも,また,可能である。

判例の中にも,2者間の留置権の存在を前提にすることなく,3者間での牽連性を判断したものが存在する。

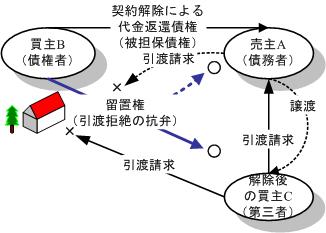

たとえば,昭和38年最高裁判決〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉は,被担保債権と物の返還請求権が相互に対立しないことを理由に留置権を否定した原審判決を破棄し,二者間での留置権の発生を問題にすることなく,BのAに対する被担保債権は,物(本件土地)に関して生じたものであるという理由で,第三者に対する留置権を有するとしている。

|

最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁 Bが本件土地についてAと売買契約を締結したが代金の一部を支払ったのみで残金を支払わなかったため解除され,その後本件土地をCがAから購入した事案につき,BのAに対する代金返還請求権は,Cに対する債権ではないことからBはCに対し留置権の主張をなしえないとして,CからBに対する家屋明渡等の請求を認めた原判決を破棄し,民法295条1項の「他人の物」とは,債権者以外の物の所有する物をいい,債務者以外の者の所有する物も含むと解すべきであり,BはAに対する代金返還請求権を有し,これは本件土地に関し生じたものであるから,本件土地を占有するBは,弁済を受けるまで右土地につき留置権を有し,Cに対しこれを主張することができると判示した事例 |

| *図70 解除物件譲渡型 (判例も留置権の対抗力を肯定) 〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉 |

この事例において,Bの被担保債権(解除に基づく代金返還請求権)とBの物の返還義務との間に牽連性があることは,民法546条が,解除の場合について,同時履行の抗弁権[民法533条]の規定を準用するとしていることから明らかである。したがって,通説の考え方によれば,A・B間で成立した留置権は第三者対抗要件を備えているため,たとえ,目的物が第三者Cに譲渡されても,BはCに対して留置権をもって対抗できるということになるはずである。

しかし,民法295条は,留置権の要件として,被担保債権が,「その物に関して生じた債権」であればよいとしているのであるから,Bの被担保債権が,第三者が引渡を求めているのと同一の「物に関して生じた債権」であれば,留置権は,Aを経由することなく,いきなりB・C間でも成立すると考えることも可能である。昭和38年最高裁判決〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉が,「BはAに対する代金返還請求権を有し,これは本件土地に関し生じたものであるから,本件土地を占有するBは,弁済を受けるまで右土地につき留置権を有し,Cに対しこれを主張することができる」と判示したのは,A・B間で成立した留置権の第三者Cに対する対抗力の問題について,債権が返還義務の目的物に関して生じた債権であることを理由に,いきなり,A・C間3者間で留置権が成立することを認めることも可能である。

昭和38年最高裁判決〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉が,「BはAに対する代金返還請求権を有し,これは本件土地に関し生じたものであるから,本件土地を占有するBは,弁済を受けるまで右土地につき留置権を有し,Cに対しこれを主張することができる」と判示したのは,A・B間で成立した留置権の第三者Cに対する対抗力の問題について,債権が返還義務の目的物に関して生じた債権であることを理由に,いきなり,A・C間3者間で留置権が成立することを認めることも可能であることを示しているといえよう。

民法545条1項を本件に適用すると,BはAに対して支払代金の返還請求権を有し,BはAに対して目的物の返還義務を負う。そして,民法546条により,Bの被担保債権とBの民法545条1項ただし書きの反対解釈により,解除後の第三者(既得権を有していない)は,民法546条の準用による同時履行の抗弁権を対抗できると解することができる。すなわち,解除に基づくBの支払代金の返還請求権と解除後に目的物を譲り受けた第三者Cに対する目的物の返還義務とは,第三者に対抗できる同時履行の抗弁権(物的牽連性)を有しており,そのような場合には,Bは直接Cに対して留置権をもって対抗できると考えることができる。

このようにして,留置権における牽連性の要件は,二者間であれ,3者間であれ,被担保債権と返還義務とが物的牽連性を有している場合には,第三者に対する対抗力が生じており,第三者に対して,直接に留置権の抗弁を対抗できると考えるべきである。

二者間で成立する留置権の場合には,引換給付判決は,2者間でなされる。ところが,二者間で成立した留置権において,目的物が第三者に譲渡された場合には,訴外となったAに対する被担保債権が弁済されることを条件に,CのBに対する引渡を認めるという,B・C間での引換給付判決が下される。

以下の判決は,表向きは,2者間で認められる留置権の抗弁が第三者にも対抗でき例として紹介されているが,その内容を詳しく検討すると,次に論じる3者間での留置権の成立を可能にするものとして位置づけることのできる判例でもあり,注目に値する。

最一判昭47・11・16民集26巻9号1619頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第79事件

訴外Aからの代物弁済により本件建物及びその敷地の所有権を取得した被上告人〔C〕が,本件建物を占有する上告人〔B〕に対し,所有権に基づき,建物を明け渡すよう求めて提訴した事案の上告審において,訴外Aから被上告人〔C〕への代物弁済に先立ち,上告人〔B〕らが訴外Aに対して本件建物及びその敷地を売渡しており,訴外Aと上告人〔B〕との契約により,上告人〔B〕は訴外Aに対し残代金の支払に代わる提供土地建物の引渡し請求権を有しているところ,右請求権は本件土地建物との間に牽連関係がないとした原審を破棄し,残代金の支払に代えて提供土地建物を上告人〔B〕に譲渡する旨の本件契約は,代物弁済の予約がなされたものと解するのが相当であると判示して上告人〔B〕の留置権の主張を認め,上告人〔B〕は訴外Aから残代金の支払を受けるのと引換えに被上告人〔C〕へ本件建物を引渡せとの引換給付判決を言渡した事例。

| 留置権が認められた同一事件について,異なる解釈が可能な事例 〈最一判昭47・11・16民集26巻9号1619頁民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第79事件〉 |

||

|

⇔ |  |

| *図71 三者型の肯定例(通説による解釈) 連鎖売買があったと見るため, 2者間の留置権の抗弁が第三者に対抗できる, すなわち,二当事者の留置権の接続型と考える。 平凡な判決に過ぎない |

*図72 三者型の肯定例(本書の解釈) 売主の先取特権と仮登記担保の競合と見るため, 固有の三者型と考え,不動産売買の先取特権が 留置権によって対抗力を強化された場合と考える。 画期的な判決 |

|

上記の平成47年最高裁判決の事案は,一見,目的不動産がBからAへ,AからCへと転々譲渡された場合に,最初の売主(B)が最初の買主(A)に対する残代金債権を被担保債権として,転得者Cからの目的物の引渡請求に対して,留置権を主張し,それが認められた事件(二当事者型留置権の対抗問題)のように見える。そうであれば,AB間で発生していた留置権について,目的物が第三者Cに譲渡された場合であっても,Bは留置権の抗弁を主張することができるという平凡な事例に過ぎないということになる(藤原正則「留置権の対抗力」[民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)161頁]は,本件を売買が連鎖した事件として構成している)。しかし,別の角度から見ると,実は,目的物の二重譲渡事件と同じように,三当事者型の留置権が認められた事件(三当事者型の留置権)として評価することができる。

その理由は,以下の通りである。BはAに対して,残代金債権を被担保債権として不動産売買の先取特権を有している。これに対して,CもAに対して貸金債権を被担保債権として代物弁済予約に基づく担保権(仮登記担保権)を有している。この場合の三当事者の関係は,転売から生じる2者間の留置権の対抗力という単純な問題ではなく,より高度な三当事者型の留置権の問題として構成されるべきである。なぜなら,代物弁済予約に基づいて建物収去・土地明渡しを請求するCに対して,Bは,Aに対する残代金債権を有しており,それが,「その物に関して生じた債権」であることを主張して,留置権を主張することができるからである。

このように考えると,昭和47年最高裁判決は,A・Bの2者間で成立した留置権が第三者Cに対して対抗力を有するという転売事件に関する平凡な判決ではなく,Aに対する残代金債権に基づいて不動産売買の先取特権を有するBは,たとえ登記を有しない場合でも,その代わりに占有を継続している場合には,留置権によってその優先弁済権が強化され,Aから登記を有する抵当権と同等の効力を有する仮登記担保権を得たCに対しても,実質的な優先弁済権を取得できることを認めた画期的な判決であるということになる。なぜなら,この判決は,不動産売買の先取特権と仮登記担保とが競合した場合について,登記を有しないが占有を有するために留置権を有する不動産売買の先取特権者に,仮登記担保権者に優先する権利を与えたことになるからである。

本判決は,留置権の効果としての引換給付について,新しい判断を行っている。すなわち,2者間で留置権が問題になる場合には,Y・Bは,相互に債権・債務を負担しているから,引換給付判決を下すことには何の問題も生じない。しかし,3者間で留置権が問題になる場合には,第三者Xは,YのBに対する売買代金債権を負担しているわけではないので,Xに対して,引換給付判決を下すことができるかどうかが問題となる。最高裁は,この点について,Xが被担保債権の弁済の義務を負っていない場合でも,Yに留置権を認める場合には,Yと第三者Xとの間で引換給付判決を下すことの妨げにはならないことを宣言している。この点は,引換給付判決に関する新判例として位置づけられている。

留置権の抗弁が理由のあるときは,引渡請求を棄却することなく,その物に関して生じた債権の弁済と引換えに物の引渡を命ずべきであるが(最高裁昭和31年(オ)第966号同33年3月13日第一小法廷判決・民集12巻3号524頁,同昭和30年(オ)第993号同33年6月6日第二小法廷判決・民集12巻9号1384頁),前述のように,XはYに対して残代金債務の弁済義務を負っているわけではないから,Bから残代金の支払を受けるのと引換えに本件建物の明渡を命ずべきものといわなければならない(なお,XがBに代位して残代金を弁済した場合においても,本判決に基づく明渡の執行をなしうる)。

つまり,BがAに請負代金を支払わない以上は,Cは,Bに代位して請負代金を支払わなければ,Bに対して,目的物の返還を実現することはできない。それと同時に,本判決には,留置権の効果としての引換給付が債権者と第三者との間でなされる場合の不都合を以下に解決すべきかについての示唆が示されている。すなわち,引換給付判決を受けたXが所有権に基づいてYに目的物の返還請求を実現するためには,BがYに対して,被担保債権を弁済することが条件となる。しかし,BがYに弁済しない場合にはXは,どうすればよいのかが問題となる。判決は,その場合には,XがBに代わって弁済し,その後,Bに求償すればよいこと(代位弁済)を示唆している。

留置権の成立要件である①占有要件,②権原要件,③牽連性要件,④弁済期要件という4つの要素のうち,最も難解とされる③「牽連性要件」について検討を終えたので,最後に,②「権原要件」(これを裏から表現すると,②’「占有が不法行為によって始まったのでないこと」となる)について検討する。

留置権の成立要件のうち,②権原要件は,一方で,③牽連性の要件が満たされた場合でも留置権の成立を否定することができる点で,牽連性要件とも関連している。すなわち,たとえ被担保債権と引渡義務との間に牽連性が認められる場合でも,債権者による占有の取得が正当な原因に基づかない場合には,その牽連性は不正な牽連性として,留置権の成立が否定されるのである。他方で,②権原要件は,以下に述べるように,いったん成立した留置権が,占有の正権原を喪失すると,それに一定の要件(期限の許与の裁判)が加わることによって,留置権の消滅をもたらす[民法299条2項]という点で,消滅要件にも関連するという特色を有している。

留置権の成立に関する4要件のうち,②権原要件を最後に検討するのは,以上の理由に基づいている。

民法295条2項(占有が不法行為によって始まった場合には〔前項の規定を〕適用しない)の意味は,旧民法債権担保編92条が,留置権の成立要件の1つとして,「債権者の占有が正当の原因に因りて…生じたるとき」としていたのを以下の2つの観点から変更したものである[民法理由書(1987)312頁]。

第1は,正当の原因があればよいということであれば,占有の始めは不正の原因によって始まったときでも,その後に正当の原因を取得した場合には留置権が成立するようにも読める。そこで,現行民法は,そのような解釈上の疑義を避けるために,旧民法を修正することにした。そして,占有が「不法行為によって生じた場合には,留置権は成立しない」というように,占有取得の正権原を「裏側から」規定することによって,占有の最初の段階で成立要件を判断できる仕組みを実現したのである。

第2は,旧民法の規定のように成立要件を裏側から規定すると,留置権を否定する側が成立要件が充足していないことを立証しなければならないことになる。このことによって,旧民法の規定の仕方よりも,現行民法の方が,留置権者を保護することになると考えたからである。

さらに,現行民法の起草に当たって参照されたドイツ民法草案[現行ドイツ民法273条2項]が,立証責任を考慮して,「故意の不法行為によってその目的物を取得した場合はこの限りでない」としていたことが,現行民法の起草委員に大きな影響を与えたからであろう(*表34参照)。

| 旧民法 (留置権) |

ドイツ民法 (留置権:給付拒絶の抗弁権) |

現行民法 (留置権) |

|

|---|---|---|---|

| 占有の態様 | 旧民法債権担保編第92条 留置権は,…債権者が既に正当の原因に由りて其債務者の動産又は不動産を占有し,…其占有に牽連して生じたるときは,其占有したる物に付き債権者に属す。 |

ドイツ民法273条2項 ただし,債務者〔留置権者〕が故意に加えた不法行為によってその目的物を取得したときはこの限りでない。 |

民法295条2項 前項の規定は,占有が不法行為によって始まった場合には,適用しない。 |

| 現行民法の立法理由[民法理由書(1987)312頁] | 既成法典〔旧民法〕は,占有の原因を表面より観察して正当の原因に基くことを要すと規定せり。然れども,単に正当の原因に因りて占有すと云ふときは,其始め不正の原因たるも後に至りて正当と為るときは留置権は存立する如く解せしむるに足るべし。之れ本案の避けんとする疑点にして,占有が詐欺の如き不正の原因に因りて始まりたるときは,其後に至り,正当の名義を得るも法律は之に因りて留置権を生ぜしむべきにあらず。故に本案は此主意を明了ならしむる為め,本条第2項に於て,既成法典の正当の原因なる字句を裏面より解して,占有が不法行爲に因りて始まりたるときは,留置権を生ぜしめざることを明かにせり。又既成法典の規定に依れば,留置権者は正当の原因たることを証明せざるべからずと雖も,本条第2項の如くなれば,証明の責任は留置権を攻撃する者に存し,之に因りて,又,権利保護の趣旨に適せしむることを得べし。 | ||

それでは,占有の始めに正当な原因を有していた(占有が不法行為によって生じたのではない)が,その後に正当な原因を失った場合にはどうなるのであろうか。それは,以下に述べるように,抵当権の成立要件の問題ではなく,実は,留置権の消滅要件の問題である。

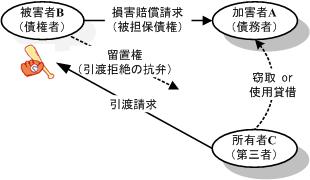

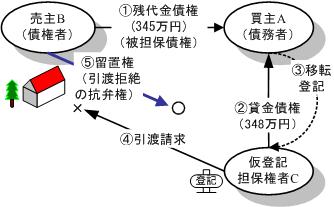

この問題は,留置権の成立要件と消滅要件とが交錯する重要な論点を含んでいる。そこで,この問題に関してよく引用される昭和46年最高裁判決〈最二判昭46・7・16民集25巻5号749頁〉を取り上げることにする。その理由は,この最高裁判決が,第1に,適用条文を誤るという極めて初歩的なミスを犯しているにもかかわらずリーディングケースのような扱いを受け続けていること,第2に,適用すべき条文の解釈に際しても,安易な先例頼みと安易な類推解釈に陥っており,民法を学ぶ者として,他山の石とすべき判例だからである。したがって,最高裁判決が,なぜ,そのような初歩的なミスを犯しているのか,その原因の解明を含めて,詳しく検討しておくことにする。

Xは「常盤堂」の屋号で本件家屋で菓子の販売および喫茶店を営んでいたが,営業不振となったため,昭和26年12月10日にすし屋営業のA(Yらの先代)に対し本件建物を同月15日以降期限の定めなく賃料1ヶ月5万円,毎月28日翌月分持参払いの約定で賃貸した。

その後XはAの懇請により昭和28年5月分から賃料を1ヶ月4万5,000円に減額したが,Aは同年5月28日に支払うべき6月分の賃料および6月28日に支払うべき7月分の賃料を支払わなかった。Xは6月29日付けの書面で7月2日までに延滞賃料を支払うよう催告したがAはこの支払いをしなかったため,右賃貸借契約はAの賃料債務不履行により解除された(①)。

Yらは,その後,本件建物上に造作を加え,修理費等有益費を支出したとして(②),Xの建物明渡請求(③)に対して,留置権の抗弁を主張した(④)。

|

| *図73 最二判昭46・7・16民集25巻5号749頁の図解 (賃貸借契約の解除,占有者悪意の場合) 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第80事件 |

原審は,本件の有益費は,契約解除によってAが不法占有者となり,かつこれを知った以降に行った工事の支出費用であるから,「公平の原則により民法295条2項を解釈すると,元来その占有につき正権原のない目的物につき,あらたに留置権を発生せしめる根拠としては是認し得ない」として留置権を否定した。

建物の賃借人が,債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち,権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても,その者は,民法295条2項の類推適用により,右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。

〔①占有の態様〕Aは,本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有していた。

〔②占有が不法行為によって始まった場合に準じるかどうか〕Aが右のような状況のもとに本件建物につき支出した有益費の償還請求権については,民法295条2項の類推適用により,Yらは本件建物につき,右請求権に基づく留置権を主張することができないと解すべきである(最高裁判所昭和39年(オ)第654号同41年3月3日第一小法廷判決,民集20巻3号386頁参照)。

本件の場合,契約を解除された賃借人Xは,有益費を支出したことを理由に留置権を主張しているのであるが,民法299条2項によれば,裁判所は,所有者(Y)の請求により,その〔有益費の〕償還について相当の期限を許与することができる」と規定している。もしも,裁判所が期限を許与することを認めると,履行拒絶の抗弁権は効力を失い,その物の占有を所有者に返還しなければならなくなるので,留置権は消滅する。つまり,正当の原因によって始まった占有がその正当な原因を失った場合には,たとえ,有益費の支出を根拠に留置権を主張しても,民法299条2項により,裁判所が所有者のために期限の許与を認めれば留置権は消滅するのである。つまり,本件の場合,留置権の消滅の問題なのであるから,留置権の成立に関しては,民法295条2項の文言どおりに,「占有が不法行為によって始まった場合」でなければ,特別の事情がない限り,留置権の成立を認めてよいということになるのである(民法295条2項の反対解釈)。

したがって,反対からいえば,民法295条の条文の趣旨に従った解釈(反対解釈)によれば,「占有が不法行為によって始まった場合」でないことが明白な場合には,たとえ,占有の開始後に占有の正権原を失った場合であっても,上記の手続き(期限の許与の手続き)等,消滅原因に該当する事由がない限り,留置権は消滅しないことになるはずである。

それでは,本件のように,「占有が不法行為によって始まった場合」でないことが明白な場合にもかかわらず,すなわち,民法295条2項が適用できないことが明白な場合にもかかわらず,裁判所はどのような考えに基づき,どのような解釈方法に基づいて,民法295条2項を利用(類推適用)することができると判断したのであろうか。これが,本件における最大の問題である。

民法295条の立法理由によれば,民法295条2項は,留置権の成立要件の1つとしての「占有が正当な理由で取得されたこと」を裏側から規定されたものに過ぎない[民法理由書(1987)312頁]。したがって,占有が正当な理由で取得されている場合,すなわち,占有が不法行為によって始まった場合に当たらない場合には,当然に,留置権は成立することになる。

民法の解釈論でいうと,「占有が不法行為によって始まった場合でない」場合には,民法295条2項は適用されないのであるから,原則に戻って,民法295条1項が適用されることになり,原則どおりに留置権が成立することになる(民法295条の文理解釈)。確かに,民法295条2項だけに注目して解釈するとすれば,民法295条の反対解釈ということになる,しかし,正確には,民法295条2項の要件が満たされないため,原則に戻って民法295条1項が適用されると考えるのが正しく,民法295条2項の反対解釈ではないことに注意を要する。

したがって,民法の解釈論の王道から言えば,本件の場合に,民法295条2項の適用の余地はないことになる。しかし,民法295条の立法理由の解釈を別の観点から見ると,民法295条2項の適用の余地が残されている。それは,立法理由の以下の部分[民法理由書(1987)312頁]を違った方向から解釈することである。

〔旧民法のように,〕単に正当の原因に因りて占有すと云ふときは,其始め不正の原因たるも後に至りて正当と爲るときは留置権は存立する如く解せしむるに足るべし。之れ本案の避けんとする疑点にして,占有が詐欺の如き不正の原因に因りて始まりたるときは,其後に至り,正当の名義を得るも法律は之に因りて留置権を生ぜしむべきにあらず。

旧民法が留置権の成立要件として,単に「正当の原因に由りて…占有を生じたるとき」としていたのを現行民法が,「占有が不法行為によって始まった場合」には,留置権は成立しないというように修正したのは,「始めに占有が不正の原因によって取得されたが,後になって正当の原因が備えられた場合」に留置権の成立を否定するだけでなく,「始めに占有が正当の原因によって取得されたが,後になって正当の原因を失った場合」も同様であると解することも不可能ではない。すなわち,留置権における「占有は,始めから終わりまで正当の原因を有するものでなければならない」と解釈するのである。

もしも,そのような解釈が立法理由として認められるのであれば,民法295条2項の文言とは異なり,たとえ,「占有が不法行為によって始まった場合」でないことが明らかである場合でも,「留置権における占有は,常に正当な原因を有していなければならない」という,こじつけ的ではあるが,「立法趣旨」を考慮して,民法295条2項を「類推適用」することが許されるのである。

「占有が不法行為によって始まった場合」に該当しないにもかかわらず,あえて,民法295条2項を適用することを可能にするもう1つの方法は,占有の正当な原因を失った時点をもって占有取得が始まった場合と解釈するという離れ業を使うことである。

本件における最高裁の判決理由が,占有が始まった時点では正当な原因を有していたことには全く触れず,以下のように,いきなり,契約が解除された時点から説き起こしていることからも,最高裁が,この第2の方法を使っていることが推測される。

Aが,本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有していた旨の原判決の認定・判断は,挙示の証拠関係に徴し首肯することができる。

このように考えると,占有が不法行為によって始まったのではないが,賃貸借契約が解除された後についていえば,占有が不法行為によって始まったのと同様であるとして,民法295条2項を類する適用することが可能となりそうである。

本件における法適用の問題は,占有が不法行為によって始まったのではない以上,民法295条2項を反対解釈する(留置権の成立を認める)べきであるのか,それとも,占有が不法行為によって始まったのではないが契約の解除によって占有の正当な原因を失った後に留置権者が有益費を支出した場合には,民法295条2項を類推解釈(留置権の成立を否定する)べきであるのかが争われているように見える。

しかし,そもそも,民法295条2項は,同条1項の成立要件である「占有が正当な原因によって取得されたこと」を裏から規定したものであり,1項のただし書きに該当することが立法理由書によっても明らかにされている。したがって,民法295条2項を独立した条文として考え,その反対解釈とか類推解釈とかを問題にするのは,そもそも誤りであることに注意しなければならない。

本件のように,「占有が不法行為によって始まった場合」に該当しないことが明らかな場合には,民法295条2項は,1項のただし書きの性質を有する以上,厳格に解釈すべきであり,類推を含めて,全く適用の余地はないと考えるべきである。本件の場合は,民法295条2項の反対解釈ではなく,あくまで,原則に戻って,民法295条1項を適用し,留置権の成立を認めた上で,その後の事情の変化を考慮して,留置権の消滅に関する民法299条2項を問題とすべきなのである。

そして,ただし書きは厳密に解釈されることが要求されるとの原則に則り,民法295条2項の解釈においては,安易な類推解釈は避けなければならない。判例が,民法295条2項について,安易な類推解釈をしていることは,この点からも,厳しく批判されるべきである。

したがって,本件は,最高裁判所でさえ,適用条文を誤るという最も初歩的なミスを犯すことがある(民法299条2項を適用すべき問題を民法295条2項を(類推)適用した)という例として,さらには,誤って適用した条文の解釈論としても,類推適用の濫用に陥っているという例として,他山の石となる判決であるといえよう。

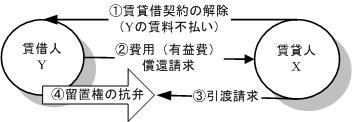

現行民法は,旧民法とは異なり,留置権を民法295条~302条に集中して規定し,その他の箇所には留置権を規定しないという方針を採用している。しかし,現行民法においても,民法295条~302条とは異なる箇所に,留置権と同様の権利が点在している。これを,本書では,「隠れた留置権」として,以下に立法理由とともに列挙しておく。

読者は,以下の「隠れた留置権」の規定を読んで,現行民法295条の抽象的な規定が,具体的な場面で,それらを吸収できるものとなっているかどうかを検討してみるとよい。

|

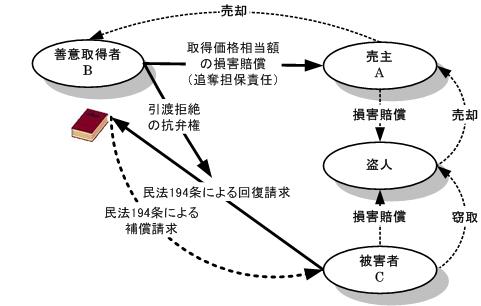

| *図74 民法194条における「隠れた留置権」 |

第194条(理由)本条は既成法典証拠編第146条第1項の字句を修正したるに過ぎず。又同条第2項は損害賠償の一般原則に従ふべきものなれば,之を除せり。

旧民法 証拠編 第146条

①盗取せられ又は遺失したる物を競売又は公の市場に於て又は此類の物の商人若くは古物商人より善意にて買受けたる者あるときは所有者は其買受代価を弁償するに非ざれば回復を為すことを得ず

②此場合に於ては右の代価に付き所有者は売主に対し又売主は譲渡人に対して求償権を有し終に盗取者又は拾得者に遡る

民法194条の規定は,通常は,盗品・遺失物に関する民法192条の善意取得の特則であって,留置権に関する規定であるとは考えられていない。しかも,最高裁の平成12年判決〈最三判平12・6・27民集54巻5号1737頁〉が,盗品・遺失物の善意取得者による原所有者に対する「代価の弁償」に関して,大審院以来の抗弁説〈大判昭4・12・11民集8巻923頁〉を捨てて,請求権説を採用したことから,現在においては,民法194条と留置権との関係は,ますます希薄となっている。

しかし,本書の立場からすると,民法194条は,原所有者(C)から善意取得者(B)に対する盗品・遺失物の返還請求に対して,善意取得者(B)が前主である売主(A)に対する追奪担保に基づく請求権(代価の賠償請求権)を保全するため,善意取得者(B)が代価の弁償を受けるまで,盗品・遺失物の返還を拒絶できる抗弁権(留置権)と解することができる。

確かに,善意取得者(B)は,回復を求める原所有者(C)に対して,民法194条に基づいて,取得価格の補償を直接に請求できると解するのが一般的であろう。しかし,民法194条が善意取得者(B)に取得価格の補償を認めた理由は,上記の理由に基づくと考えた方がわかりやすい。なぜなら,善意取得者に対して補償を行うなら,取得価格ではなく,取得価格を限度とする市場価格(時価)と考える方がより説得的だからである。さらに,民法196条の元となった旧民法証拠編146条2項(上記参照)によれば,上の図のように,売主は盗人へ,所有者も盗人へと求償がさかのぼることが規定されており,その前提として,善意取得者(B)から売主(A)への追奪担保責任の存在が前提とされているからである。

代価の弁償について,善意取得者に代価弁償請求権を与えることと,善意取得者に対して,代価の弁償を受けるまで履行拒絶の抗弁権を与えることは矛盾しない。したがって,最高裁が,代価の弁償について,善意取得者の請求権だから抗弁権ではないと判断したことは一面的に過ぎると思われる。なぜなら,民法194条は,善意取得者を保護するために,善意取得者に,前主である売主に対するだけでなく,目的物の回復を求める所有者に対しても,代価弁償請求権を認めるともに,さらに,その請求権の履行を担保するために,引渡拒絶の抗弁権(留置権)をも与えたと解することが可能だからである(詳細については,[加賀山・担保法(2009)210-212頁参照])。

[top]