|

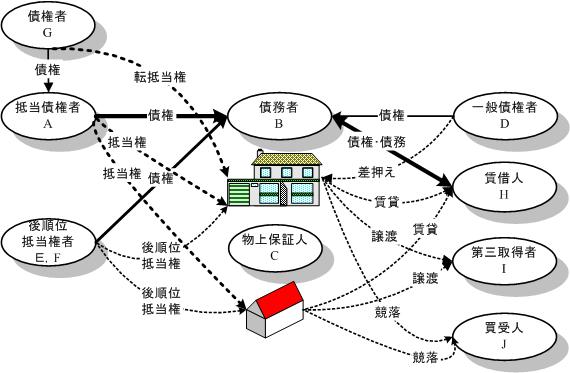

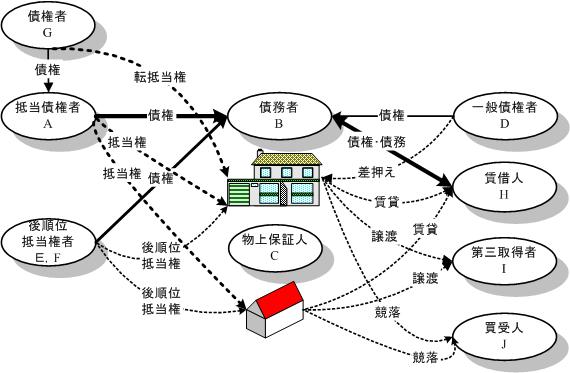

| *図86 抵当権をめぐる法律関係の登場人物 |

[top]

作成:2010年9月24日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

これまで,物的典型担保(民法上の物的担保)について,第1に,履行拒絶の抗弁権として事実上の優先弁済権を有する留置権(*第2節),第2に,法律上の優先弁済権の典型として理論上重要な地位を占める先取特権(*第3節),第3に,留置的効力によって法律上の優先弁済権を強化しようとする質権(*第4節)について学んできた。第4に,物的典型担保の最後を締めくくるものとして,抵当権について学ぶことにする。

抵当権は,債務者に担保目的物の使用・収益を許すと同時に,登記による追及効によって法律上の優先弁済権を強化しており,理想的な約定担保という意味で,「近代物的担保制度の王座を占めて」いる[我妻・担保物権(1968)6頁]とされたり,「担保物権の女王」[田髙・物権法(2008)197頁]と呼ばれたりしている。

この節では,A.抵当権の意義,B.抵当権をめぐる利害関係人(登場人物)について概観した後,C.先順位抵当権者と後順位抵当権者との関係,および,それに関連して,D.いわゆる「近代抵当権の原則」としての「順位確定の原則」について,わが国が採用する「順位昇進の原則」と対比して,批判的に検討する。

抵当権の設定に関連する問題のうち,抵当権の成立・対抗要件は第2節で説明し,抵当権の被担保債権の範囲,並びに,抵当権の目的物に関する民法369条1項,民法369条2項の問題,抵当権の効力の及ぶ範囲に関する民法370条,371条の問題および一般財産への追及の制限[民法394条]は,併せて,第3節の抵当権の効力の箇所で説明する。

抵当権とは,債務者又は第三者(物上保証人)が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に先立って債権の弁済を受ける権利であると定義されている[民法396条1項]。そして,抵当権の性質は,この定義に従って,以下のように分析されている。

第1に,抵当権の目的物は登記ができるもの(不動産および地上権・永小作権)に限定されている。

したがって,動産を担保するには,現状では,質権によるほかない。もっとも,2004(平成16)年の動産・債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)によって,動産登記制度が創設されたため,理論的には,動産に対して抵当権を設定することも可能な状態にある。しかし,特別法(船舶抵当権[商法848条],工場抵当法,農業動産抵当法,自動車抵当法,航空機抵当法,建設機械抵当法など)で認められている以外の一般的な動産抵当は,現行の制度としては認められていない。このため,動産抵当を実現するために譲渡担保(*第20章参照)が発展することになった。

第2に,不動産の占有を設定者から抵当権者に移さないという意味で,「非占有担保」であるとされる。

つまり,抵当権には,留置的効力が伴わないのであり,この点で,留置権,質権とは異なる。もっとも,この点については,注意が必要である。これまで,目的物の占有を債権者に移転しないことが抵当権と質権との相違として強調され,上記のように,抵当権は「非占有担保」といわれてきた。しかし,質権についても,2003(平成15)年民法改正によって,権利質に関しては,証書等の占有の移転は必要とされないことになったため,質権と抵当権との差は,占有の有無ではなく,むしろ,担保設定者の使用・収益権を奪うもの(質権)と使用・収益権を奪わないもの(抵当権)として区別することが必要となっている(*第5章第4節1B(c)(質権と抵当権との対比)参照)。

第3に,占有を移転しないことと関連して,抵当権には収益的効力も伴わない。

このため,抵当権設定者は,債務不履行に陥るまでは,目的物の使用・収益権を継続し,そこから収益を上げて,債権の弁済にあてることができる。この点(設定者の使用・収益権を奪わないこと)こそが,抵当権と質権とを区別する最も重要な点である(なお,権利の上の担保権として,質権があるにもかかわらず,用益物権である地上権・永小作権の担保としては,質権ではなく抵当権が選ばれたこと[民法369条2項]の理由については,*4節1B(質権と抵当権との機能の対比),*第4節7C(a)(地上権・永小作権を担保目的(物)とする場合における権利質と抵当権との競合問題),および,*第5節2B(a)(無体物(地上権・永小作権)を目的とする抵当権))参照)。

第4に,債務者が債務不履行に陥った場合は,抵当権の効力は,目的物の果実にも及び,収益も抵当権の優先弁済権の対象に入る[民法371条]。

したがって,抵当権者は,担保権の実行として,不動産収益執行の申立てを行い,使用・収益から優先弁済を受けることができる[民事執行法180条2号,188条2文]。これは,抵当権の部分的な実行方法である。なお,担保不動産収益執行に適さない場合に,抵当権者が物上代位によって抵当目的物の賃料債権から優先弁済を受けることができるかどうかについては,民法372条によって民法304条が準用されているため,判例〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉は,これを認めている。しかし,学説上は,抵当権の場合に,売買代金債権,賃料債権に民法304条が準用されるかどうかについて,大いに争われている(*第6章第5節5(抵当権の物上代位)参照)。

第5に,抵当権者は,担保不動産競売の競売によって,その売却代金から他の債権者に先立って弁済を受けることができる[民事執行法180条1号,188条前段]。

その結果,たとえ,被担保債権を完全に回収できないとしても(その場合,被担保債権の残額は,一般債権として存続する),抵当権は優先弁済権の満足によって消滅する[民事執行法59条1項]。そして,抵当不動産の使用・収益権と所有権は,ともに買受人に移転する[民事執行法184条]。

抵当権をめぐる法律関係には,多くの利害関係人が登場する。それらの利害関係人の名称をしっかり把握することが抵当権をめぐる法律関係を理解する最初の一歩となる。それは,小説等を読む前にその物語の登場人物の名前を把握しておくのが便利であるのと同様である。

|

| *図86 抵当権をめぐる法律関係の登場人物 |

これらの登場人物を債権者側と債務者側とに分類すると以下の表のようになる。

| 登場人物(利害関係人) | 名称 | 記号 | 主な登場場面 | |

|---|---|---|---|---|

| 債 権 者 側 |

債権者の債権者 | 転抵当権者 | G | 抵当権の処分(転抵当) |

| 優先弁済権を有する債権者 | 抵当権者 | A | 抵当権の設定~抵当権の消滅(あらゆる場面) | |

| 後順位抵当権者 | E,F | 抵当権の処分(順位の譲渡・放棄・変更),共同抵当,抵当権の実行,根抵当 | ||

| 優先権を有しない債権者 | 一般債権者 | D | 優先弁済権との関係[民法394条],抵当権の処分,抵当権の実行 | |

| 競売による目的物の所有権の取得者 | 買受人 | J | 抵当権の実行 | |

| 債 務 者 側 |

抵当権設定者 | 債務者 | B | 抵当権の設定~抵当権の消滅(あらゆる場面) |

| 物上保証人 | C | 抵当権の設定,抵当権の実行 | ||

| 債務者からの目的物の所有権の取得者 | 第三取得者 | I | 抵当権の実行,抵当権の消滅請求 | |

| 債務者からの目的物の賃借権の取得者 | 賃借人 | H | 抵当権の効力の範囲,物上代位,法定地上権,抵当権との利害調整 | |

上記の表にある後順位抵当権者について,ここで説明しておく。後順位抵当権は,先順位抵当権(例えば,第1順位の抵当権)に対立する概念であり,2番抵当権者,3番抵当権者,…というように,先順位抵当権者に優先権の順位が劣後する抵当権者のことである。

抵当権を物権であると考えると,先順位,後順位の抵当権という概念を理解することが困難となる。なぜならば,このような制度は,物権の本質とされる,排他性および一物一権主義の原則に反するものだからである。上記の図表に登場する後順位抵当権者について,ここで説明しておくのは,抵当権を物権と考える人にとっては,理解が困難となるので,あらかじめ注意を喚起しておく必要があるからである。

後順位抵当権者について考える際の例として,例えば,債権者Aが,3,000万円の債権に基づいて,債務者Bから甲建物(6,000万円)に第1順位の抵当権の設定を受け,その後,債権者Eが,2,000万円の債権に基づいて,同じく債務者Bから甲建物に第2順位の抵当権の設定を受け,債権者Fが1,000万円の債権に基づいて同様にして第3順位の抵当権の設定を受けたとしよう。債務者Bが債権の弁済を滞ったため,Aによって抵当権が実行されたが,甲建物が値下がりしていて,5,000万円でしか売却されなかったとする。この場合には,第1抵当権者であるAは,3,000万円,第2順位の抵当権者であるEは,2,000万円の配当を受けることができるが,第3順位の抵当権者Fは,配当を受けることができない。また,このような状況の場合には,配当を受ける可能性のない後順位抵当権者Fは,先順位抵当権者A,Eの債権および手続費用を弁済してもなお剰余が生じる見込みがないときは,F自身がそれらの債権と費用とを弁済できる価格で買い受けるとの保証をしない限り,競売の申立ても認められない[民事執行法188条によって準用される民事執行法63条]。

しかし,後順位抵当権者にも好機がないわけではない。もしも,債務者Bが債権者Aに3,000万円を弁済したとする。付従性によって,第1順位の抵当権は消滅する。すると,Eの第2順位の抵当権が第1順位の抵当権へと,また,Fの第3順位の抵当権が第2順位へと格上げされる。これを順位昇進の原則という(これも,付従性の原則の一形態である)。したがって,その後,債務者Bが債務不履行に陥って,抵当権が実行され,甲建物が競売により4,000万円で売却されたとすると,Eが2,000万円,Fが1,000万円というようにいずれも債権額全額の配当を受けることができ,残りの1,000万円は,一般債権者Dに配当され,なお残額があれば,債務者に返還される。そして,抵当権は消滅するため([民事執行法59条1項]:消除主義),甲建物の買受人は,抵当権の付かない物件を取得することになる。このことは,たとえ,甲建物が2,500万円でしか売却されず,Fが500万しか配当を受けることができなかった場合でも同様である。Fの残債権は,無担保債権として存続することになる。

「順位昇進の原則」に対立するものとして,ドイツで採用されており,わが国では,[我妻・担保物権(1968)214頁以下]によって,極端に理想化され,近代的抵当権の原則(公示の原則,特定の原則,順位確定の原則,独立の原則,流通性確保の原則という5つの原則)の1つとして,通説によって高く評価されている「順位確定の原則」という概念がある。ドイツでは,わが国とは異なり,順位昇進の原則を採用せず,「順位確定の原則」が採用されている。このため,ドイツでは,たとえ先順位の抵当権が消滅しても,後順位の抵当権の順位が昇進することはない。

わが国では,この意味での順位確定の原則は採用していない。もっとも,順位確定の原則の意味については,抵当権の優先権の順位がその登記の先後によって定まり[民法373条],先に登記された抵当権が後に登記された抵当権に順位を奪われることはないという意味で用いられることがある([我妻・担保物権(1968)216頁],[鈴木・物権法(2007)232頁])。確かに,この意味での順位確定の原則は,わが国でも一部採用されている[民法373条]。しかし,これには,[我妻・担保物権(1968)216頁]も認めているように,不動産保存の先取特権は抵当権の登記に遅れて登記されても,抵当権に優先するという重大な例外がある[民法339条]。その上,抵当権の順位が確定されているといっても,その順位を譲渡したり[民法376条],変更したりする[民法374条]ことが明文で認められている。反対に,根抵当を設定すれば,その範囲では,順位を確定しておくことも可能となる。したがって,「原則」という意味を個々の条文の趣旨を統合して統一的な概念を形成したり(例えば,権利外観法理),個々の条文の不備を補充したりするもの(例えば,信義則)と理解するのであれば,「順位確定の原則」は,わが国では採用されていないといってよい。

[我妻・担保物権(1968)214頁以下]によって主張されてきた「近代的抵当権」の5つの原則の有用性については,その後,[鈴木・抵当制度(1968)26頁以下],[星野・民法概論Ⅱ(1976)240-241頁]等によって,例えば,以下のように批判されている。

公示の原則,特定の原則,順位確定の原則,独立の原則,流通性確保の原則の5つを,ドイツの学者にならって近代抵当権の特質などと呼ぶことがある。…しかし,前の2つ〔公示の原則,特定の原則〕は,第三者を害しないためであって当然だが,後の2つ〔独立の原則,流通性の確保の原則〕は,ドイツのかなり特殊な事情から生じたもので,これがないと近代的抵当権でない,とはいえない(不動産登記簿に公信力がないことが,別に近代的でないとはいえないように)。順位確定の原則のうち,第1原則〔先に登記された抵当権が後に登記された抵当権に順位を奪われることはない〕はもっともだが,第2原則〔たとえ先順位の抵当権が消滅しても,後順位の抵当権の順位が昇進することはない〕についても同様である[星野・民法概論Ⅱ(1976)240-241頁]。

近代的抵当権論とその批判について興味がある人は,松井宏興「抵当権(6)基礎理論」[椿・担保物権(1991)167-183頁],および,そこで引用されている文献を参照するとよい。

ドイツの抵当制度を理想化した近代的抵当権という概念を用いて,わが国に存在しない付従性のない「土地債務」,所有者が自らが自己の所有物に抵当権を設定できる「所有者抵当」を前提としなければ成り立たない「順位確定の原則」があることが望ましいとか,順位昇進の原則は,近代的抵当権とはいえないといって非難するのは的外れである。しかし,順位確定の原則が存在する場合を想定し,それとの比較を通じて,わが国の順位昇進の原則に対する問題点を指摘するという方法は有用である。その点で,抵当権による優先権を享受できないかもしれないため,高利で貸付を行う後順位抵当権者が,偶然の事情で先順位抵当権が消滅した場合に,高金利のまま,優先弁済権が確保できる安全圏に入ってくるというのは問題であるとの批判[近江・講義Ⅲ(2005)114頁]は,正当である。後に述べるように(第6節F(物上保証人との関係(異主共同抵当))),後順位抵当権者の民法392条2項に基づく代位は,物上保証人の民法500条に基づく法定代位に劣後するという法理も,このような配慮から生じているからである。したがって,上記の批判を受け入れ,順位の昇進した後順位抵当権者は,先順位抵当権者の承継者として先順位の金利も受け継ぐという解釈または立法の必要が生じているというべきであろう。

抵当権は債権の物的担保の1つであり,物的担保に共通の性質であるいわゆる「担保物権の通有性」を有している。後に述べるように,根抵当の場合には,抵当権が確定するまでは付従性,随伴性が緩和されるが,普通抵当の場合には,(a)優先弁済権,(b)付従性・随伴性,(c)不可分性,(d)物上代位性,(e)追及効のいずれの性質をも具備している。この意味でも,抵当権は,典型的な物的担保ということができる。

民法369条1項において明確に規定されているように,抵当権は,「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」であり,優先弁済権を有する。

優先弁済権が,一般債権者との関係でどのような優先関係に立ち,どのような制限に服するかという具体的な計算例については,第3節D(抵当権者の一般債権者としての権利行使の制限[民法394条]-ノブレス・オブリージュ(Noblesse oblige))で検討する。また,後順位抵当権者との関係については,この節のC(先順位者と後順位者との関係)で概略を説明したが,第4節(抵当権の処分)の箇所で詳しい検討を行うとともに,第6節(共同抵当)の箇所で,後順位抵当権者の代位の問題として,詳しく検討する。

抵当権も,あくまで,債権を担保するものに過ぎないから,債権が存在しなければ抵当権も存在せず,債権が消滅すれば,抵当権も消滅する。この点については条文に明文の規定はないが,通説および判例〈最二判昭41・4・26民集20巻4号849頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第7事件)〉ともに,抵当権の付従性を認めている。

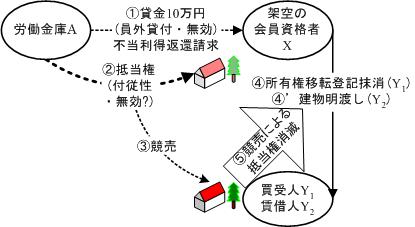

最二判昭41・4・26民集20巻4号849頁

農業協同組合が組合員以外の者に対し,組合の目的事業と全く関係のない土建業の人夫賃の支払のため金員を貸し付けた等の事情のもとにおいては,当該貸付は組合の目的の範囲内に属しないと解すべきであり,無効である。

消費貸借が上記の理由により無効である以上,右保証もまた無効であり,従って右保証債務を担保するためなされた右抵当権設定契約もまた無効である。

ただし,員外貸付けの場合には,有効と判断される場合もあり,たとえ,無効であったとしても,以下の判例〈最二判昭44・7・4民集23巻8号1347頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第83事件)〉のように,不当利得返還請求権が存在することが考慮されて,信義則上,抵当権の無効の主張が許されない場合も生じる。

|

A労働金庫のXへの員外貸付が無効とされる場合においても,Xは,その金員を不当利得としてA労働金庫に返済すべき義務を負っているものというべく,結局債務のあることにおいては変りはない。本件抵当権も,その設定の趣旨からして,経済的には,債権者たるA労働金庫の有する右債権の担保たる意義を有するものとみられるから,Xとしては,右債務を弁済せずして,右貸付の無効を理由に,本件抵当権ないしその実行手続の無効を主張することは,信義則上許されないものというべきである。ことに,本件のように,右抵当権の実行手続が終了し,右担保物件が競落人の所有に帰した場合において,右競落人またはこれから右物件に関して権利を取得した者に対して,競落による所有権またはこれを基礎とした権原の取得を否定しうるとすることは,善意の第三者の権利を自己の非を理由に否定する結果を容認するに等しく,信義則に反するものといわなければならない。 |

| *図87 最二判昭44・7・4民集23巻8号1347頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第83事件 |

民法372条が民法296条を準用することによって,抵当権にも不可分性,すなわち,抵当権者は,債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部について優先弁済権を行使できることが明らかにされている。例えば,債務が一部弁済された場合にも,抵当権は,目的物全体に対して,優先弁済権を保持する。したがって,一部弁済によっては,抵当権の抹消または変更はできない。ただし,抵当権の設定当時に,すでに,被担保債権の一部が弁済されていた場合には,抵当権の優先弁済権は,残存する債権額まで縮減するのであるから,古い判例(〈大判明42・3・12民録15輯263頁〉,〈大判明39・6・29民録12輯1053頁〉)は反対であるが,債権額の変更登記手続きを請求できると解すべきである[清水(元)・担保物権(2008)19-20頁]。

そして,例えば,被担保債権の一部が譲渡された場合でも,抵当権は分割譲渡されず,譲渡当事者は被担保債権の額に応じて抵当権を準共有する(〈大判大10・12・24民録27輯2182頁〉,[清水(元)・担保物権(2008)19頁])。

なお,通説は,共同抵当制度および抵当権消滅請求制度は,抵当権の不可分性の制約であると考えている(共同抵当制度については,[我妻・担保物権(1968)257頁]参照。抵当権消滅請求については,[清水(元)・担保物権(2008)20頁]は,抵当権消滅請求制度によって抵当権の不可分性は著しく減じられているとしている)。

しかし,第1に,共同抵当の場合には,先順位抵当権者は,いずれの担保目的物全体に対しても優先弁済権を行使できるのであるから[民法392条],不可分性が制限されているわけではない。同時配当における割付のルールは,重要な役割を果たすものではあるが,あくまで,異時配当でも同じ結果を目標とすべきことを示すモデルとしての意味を持つに過ぎないからである[山野目・物権(2009)284]。

第2に,抵当権消滅請求制度も,目的物全体から優先弁済権を受けることができるのであるから,不可分性の制約ではない。抵当権消滅請求の結果,目的物全体から優先弁済権を受けた後に,なお,残債務があれば,それは,優先権のない一般債権として存続するだけである。この結果は,競売によって優先弁済権である抵当権が消滅し,残債務は,一般債権として存続するというのと同じであって不可分性の制約とは異なると考えるべきである(なお,フランスにおいても,担保権消滅請求制度は,不可分性の原則に反するものではないと解されている(中島弘雅,高橋智也「担保権消滅請求制度と担保権の不可分性―フランス民法・倒産法からの示唆―」銀行法務21・564号(1999)60頁))。

第4に,物上代位性については,物上代位に関する先取特権の規定[民法304条]が抵当権にも準用されている[民法372条]。しかし,抵当権における物上代位については,次の抵当権の追及効との関係で,先取特権の物上代位とは異なる考慮が必要となる。そこで,抵当権の物上代位については,*第5節5D(抵当権の物上代位)の箇所で詳しく検討する。

第5に,抵当権の追及効については,登記の箇所および分離物に対する追及効の限界の箇所(*第5節2D)で論じることにする。ここでは,(d)の物上代位性と(e)の追及効の関係についてだけ,言及しておく。

「物上代位」は,目的物が第三者に移転され,債権者が目的物の追及が不可能または困難になったことを前提にして,債務者の財産に帰属している目的物に代わる債権(代金債権,賃料債権,損害賠償債権など)に対して優先弁済権を確保しようとするものである。これに対して,物的担保の「追及効」は,債務者以外の第三者に移転した目的物に対する物的担保の効力が及ぶかどうかを問題とするものである。このように,物上代位と追及効とは,目的物の追及をあきらめて,目的物の代わりに債務者に帰属している債権に対して優先弁済権を及ぼすことができるか,それとも,第三者に移転した目的物に対しても,担保権の効力をそのままおよぼすことができるかどうかを問題とする点で相違がある。

抵当権は,債務者または第三者(物上保証人)から占有を移さないで債務の担保として提供された不動産について,他の債権者に先立って債権の弁済を受けることができる権利である[民法369条]。

抵当権設定契約は,諾成契約であり,債権者・債務者間または債権者・物上保証人間の契約のみによって成立する。しかし,抵当権の効力(主要な効力は,優先弁済権である)を第三者に対抗するためには,対抗要件としての登記が必要とされる(民事執行法181条1項1号,2号は,未登記抵当権の実行方法を否定していない。しかし,民事執行法181条1項3号によれば,換価力が認められるのは,原則として,登記された抵当権である)。抵当目的物を占有しないのであるから,他の債権者に対する優先弁済権を公示する手段としては登記しかありえない。

抵当権の設定,消滅,変更は,その登記をしなければ第三者に対抗できないとされ,その根拠は,物権法総則の177条にあるとするのが通説の考え方である。抵当権の章[民法第第2編第10章]には,抵当権そのものに関する対抗要件についての規定がない。したがって,物的担保を物権と考えるならば,個別の条文がない場合に,物権の総則[民法177条]の規定が適用されることは至極当然のように思われる。

しかし,このことは,以下に述べるように,物的担保のすべての場合に適用できるわけではない。

第1に,留置権の場合にも,留置権の対抗要件に関する明文の規定はない。したがって,通説の見解によれば,抵当権の場合だけでなく,不動産留置権の場合にも,物権総則の規定である民法177条の適用があると考えなければならないはずである。しかし,不動産留置権の場合には,登記は対抗要件ではない[不動産登記法3条]。したがって,学説は,民法295条の条文の趣旨を考慮して,留置権の対抗要件を「占有の継続」と解釈している。

第2に,一般先取特権の効力は,債務者の不動産にも及ぶ[民法306条]。その場合の対抗要件については,民法336条本文により,「一般の先取特権は,不動産について登記をしなくても,特別担保を有しない債権者に対抗することができる」とされており,通説によれば,先取特権は物権であるはずなのに,民法177条に反して,登記が対抗要件とされていない。また,第三者との関係が問題となる民事執行手続きにおいても,一般先取特権の不動産に対する実行に関して,登記は必要とされていない[民事執行法181条1項4号]。このように,不動産に関する物的担保の対抗要件については,必ずしも民法177条に従うとは限らないことがわかる。

第3に,不動産先取特権(不動産保存の先取特権,不動産工事の先取特権,不動産売買の先取特権)については,民法337条,338条,340条のそれぞれは,「先取特権の効力を保存するためには,…登記をしなければならない」と規定している。立法者は登記を対抗要件と考えていたが,判例は,これらの条文の意味を不動産先取特権の効力要件と解している。民法177条によれば,登記は不動産物権変動の対抗要件とされているにもかかわらず,不動産先取特権について登記が効力要件だとすると,不動産先取特権は,物権とは異なる法理に服することになるはずである。

さらに,不動産保存の先取特権については,保存行為が完了した後に登記をすると,先に抵当権が登記されていたとしても,民法339条によって,不動産保存の先取特権は,「抵当権に先立って行使することができる」ことになる。「後に登記をした物権が,なぜ,先に登記した物権に優先するのか」,物的担保を物権と考えたのでは,この優先関係を説明することは不可能である。先に述べたように,動産保存の先取特権の場合においても,先取特権の順位は,最後に保存した者の債権が先に保存した者の債権よりも優先して弁済を受ける[民法330条1項2文]と規定されているように,先取特権は,被担保債権の性質がどの程度保護に値するかという基準から優先順位が定められているのであり,このような優先順位の法則は,物権法の法理からは決して導き出すことはできないのである。

このように考えると,抵当権の対抗要件について明文の規定がないから民法177条が適用されると考えるのは,安易に過ぎることが明らかである。抵当権における優先弁済権の対抗要件は,民法373条により,「抵当権の順位は,登記の前後による」とされていることから,解釈によって導かれるべきである。この条文は,先に述べた民法339条が,不動産先取特権と抵当権との優先関係は,必ずしも登記の順序によらないことを明らかにしていることを考慮して,抵当権同士の場合には登記の順序が優先順位を決定するもの,すなわち,登記が抵当権同士の対抗要件であることを明らかにしたものと解することができる(加賀山説)。

このように解することは,たとえ,抵当権同士の優先順位は登記によって決定されるとしても[民法373条,376条2項],抵当権と他の権利との間では,登記の順位は,以下のように,必ずしも優先順位を制御するものではないということも明らかとなる。つまり,抵当権の効力に関して,対抗要件とされる登記によって,すべてを一律に決しようとする一般的な態度に反省を促す点でも重要である。

第1に,先に登記した抵当権といえども,後で適切に登記された不動産保存の先取特権には対抗できない[民法339条]。このことは,登記の先後によって排他性を確保するという物権の性質からは導くことができない。

第2に,抵当権の効力のうち,抵当権の順位の変更は,登記をしなければその効力を生じないとされており[民法374条2項],登記が対抗要件ではなく,効力要件であることが明文上明らかである。このことは,登記を効力要件ではなく,対抗要件としている物権法の総則[民法177条]に反している。したがって,登記が抵当権のすべての対抗要件であるとの命題は,正確ではないことになる。

第3に,抵当権の効力のうちで最も重要なものとされている優先弁済権に関する処分(転抵当,抵当権の譲渡・放棄,抵当権の順位の譲渡・放棄)についての対抗要件は,登記だけでなく,債権譲渡の対抗要件としての民法467条の通知または承諾が必要である[民法377条1項]。このことも,抵当権が物権であるとする通説の考え方からは,決して導くことができない(抵当権も,債権の掴取力の強化に過ぎないとする本稿の立場によってのみ,このことを説明することが可能である)。

第4に,先に登記した抵当権といえども,後に登記した賃借権であって,抵当権者の同意とその登記がある場合には,その賃借権に対抗できない[民法387条]。この条文は,2003年民法改正の際に新設された,賃借人の保護のために抵当権の対抗力を制限するものである。後に述べるように,この規定が提供されるための要件は厳格に過ぎ,実際の利用は望めない(賃借権を登記することは稀であるし,借地借家法の対抗要件を備えただけでは要件を満たさないので,ほとんど利用されていない)という中途半端な保護規定である。このため,後に述べるように,本書では,賃借人の保護をさらに一歩を進めた解釈論を展開している。もっとも,民法387条の規定も,抵当権の他の権利に対する効力を登記の先後のみによって判断しようとする一般的な傾向に対する警告としては意味を有している。

抵当権設定登記は,優先弁済権の存在だけでなく,優先弁済権の範囲をも公示するものとされている。すなわち,債権額(元本額:[不動産登記法83条1項1号]),利息[不動産登記法88条1項1号],債務不履行後の遅延損害金[不動産登記法88条1項2号]等が登記事項として定められている。

無登記の抵当権が存在する理由は以下の通りである。第1に,登録免許税が高いことがあげられる。任意弁済さえ受ければ必要のない権利にわざわざ登録免許税を払うのはもったいない。いつでも登記できるように,権利証,白紙委任状,印鑑証明をもらっておけば,ほぼ安心というわけである。第2に,祖先から伝来の不動産の登記簿を汚すのはご先祖様に申し訳ないという考え方が残っていることも確かである。第3に,登記のない抵当権も,実行の道が完全にふさがれているわけではない。登記のない抵当権に基づく競売の場合,債務名義に相当する謄本が必要であるが,抵当権の存在を証する確定判決もしくは家事審判またはこれらと同一の効力を有するものの謄本[民事執行法181条1項1号]または抵当権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本[民事執行法181条1項2号]によって抵当権の実行の道が開かれている。

債権が弁済され,抵当権が付従性によって消滅した場合,無効となった抵当権登記を新たに設定された抵当権の登記に流用することが可能かどうかが,ここでの問題である。

第1に,不動産登記法の原則からすると,無効登記は抹消されるべき登記であり,流用登記は効力を有しないとしなければならないはずである。しかし,当事者間では,無効登記の流用の効力を否定する必要はない。すなわち,利害関係を有する第三者がいない場合には,流用登記有効とすることも許される。

第2に,旧抵当権が消滅する以前から後順位抵当権が存在していた場合には,第三者は,抵当権の存在を前提として不動産を買い受けたのであるから,新抵当権の設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないとして,流用登記を有効とする説がある。しかし,多数説は,第三者が抵当権が消滅することによって得た利益を尊重すべきであるとして,流用登記を無効としている。

第3に,旧抵当権消滅後,流用前に後順位抵当権が生じた場合には,学説は,一致して,流用登記を無効としている。抵当権の消滅を知って利害関係を取得する第三者が登場しうるのであり,そのような第三者を保護すべきだからである。

第4に,流用後に第三取得者が生じた場合には,流用登記は無効としつつも,第三者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないとして結果的に流用登記の対抗力を認めている(〈大判昭11・1・14民集15巻89頁〉。仮登記担保の仮登記の流用については,〈最三判昭49・12・24民集28巻10号2117頁〉)。

[top]