|

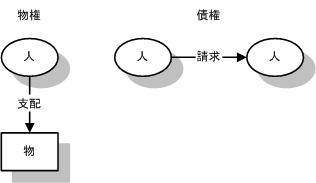

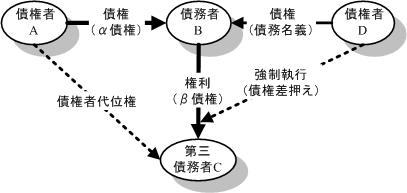

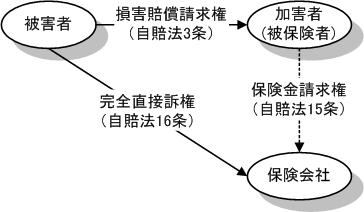

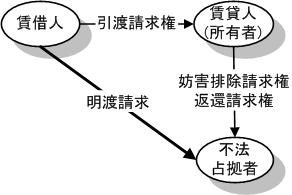

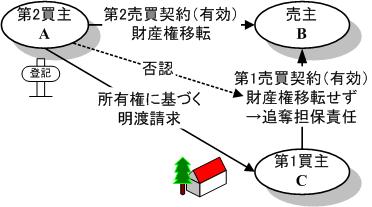

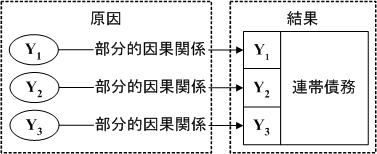

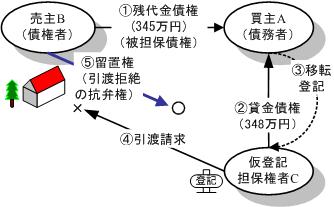

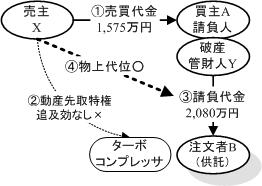

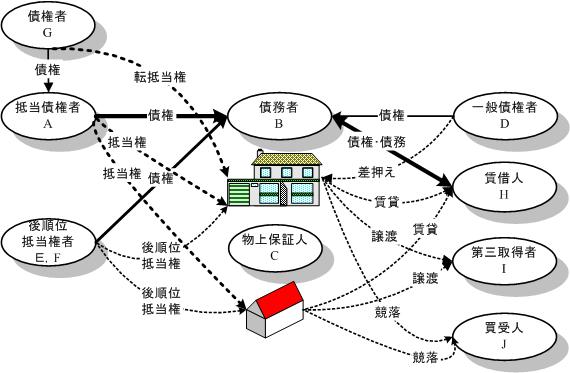

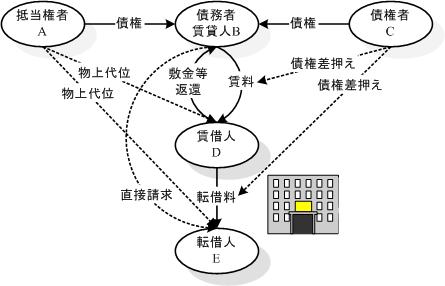

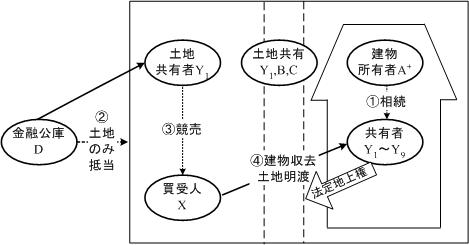

| *図1 物権と債権との区別 |

[民法目次]へ

作成:2010年9月25日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

本書の特色

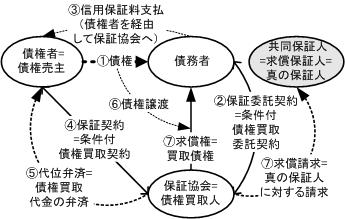

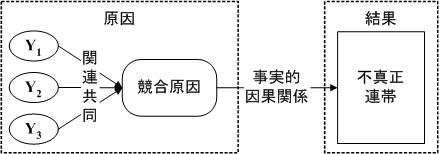

担保法(多数当事者の債権・債務および担保物権法)が好きな学生はほとんどいない。担保法を喜んで教えることのできる先生はもっと少ない。誰もが認めざるをえないこのような不幸な事態はなぜ生じたのか。このような現状を克服するにはどのような方法があるのか。これが,学問としての担保法学が抱える最大の課題である。

従来の担保法の学説は,この原因を担保法の「技術的性格」に求めてきた。すなわち,「担保制度は技術的性格が強く,学生諸君には比較的理解が困難な領域である」([高木・担保物権(1984)初版はしがき],[道垣内・担保物権(2004)初版はしがき],[髙橋・担保物権(2007)はしがき]など)というものである。

しかし,「技術的性格が強ければ理解が困難だ」というのは,技術的な学問に対する冒涜であろう。担保法の理解が困難な原因を突き詰めていくと,その原因は,むしろ,担保法の学説が未熟な状態にあり(学問の領域確定基準さえ確立されていない),体系的な理論を欠いている(例外ばかりで,原則は破壊されている)ことにあることがわかる。その結果,学生たちは,原則からは導けない数多くの例外を暗記するほかなく,「暗記に頼るほかない学問」という意味で,担保法は「技術的な性格が強い」学問領域であるとされているに過ぎない。

そこで,このような現状を打破するため,筆者は,担保法の理解を困難にしている従来の学説からひとまず決別し,1989年から担保法の新しい学問体系を構築する作業に着手した。そして,2002年に,担保物権とは,物権ではなく,「債権に付された優先弁済権」に過ぎないこと,したがって,「債権以外に別個の担保物権が存在するわけではない」ことを論証する論文(潮見佳男編『民法学の軌跡と展望』日本評論社(2002)291-324頁)を公表し,2009年には,『現代民法・債権担保法』(信山社)によって,通説とは全く異なる新しい担保法の理論体系を構築することができた。

この担保法の体系[加賀山・担保法(2009)]においては,担保法をすべての債権に備わっている掴取力(強制履行力)の強化として再定義するところから始めている。そして,担保法のすべてを「債権の掴取力の強化」の展開過程として説明している。すなわち,第1に,債権の掴取力の「量的強化」として人的担保(保証と連帯債務)を位置づけ,第2に,債権の掴取力の「質的強化」として物的担保(事実上または法律上の優先弁済権)を位置づけている。

この新しい担保法の体系の特色は,「債権の掴取力の強化」という1つの概念(公理)から始まって,誰もが疑うことのできない変形規則(推論規則)によって,担保法に共通する「付従性」等の定理を導き出し,それら定理を使って,担保法に関するすべての条文のルール,および,条文に内在する原理を導き出すというものである。この体系は,いわゆる公理的体系であるから,公理に反する例外は存在しない。このため,従来の学説においてその理解を困難にしてきたいわゆる「技術的性格」からも完全に解放されている。したがって,この体系に沿って学習を行えば,担保法の理解が従来よりはずっと容易になるはずである。

しかし,この新しい体系[加賀山・担保法(2009)]は,あくまでも学問体系として構築されたものであり,試行錯誤のプロセスと詳細な論証が記述されているため,学生がこの体系を短時間で理解するには,別な意味での困難を伴うことが予想される。そこで,筆者は,1つの概念から例外のない推論規則によって担保法のすべてのルールを導き出すことのできるという新しい体系に基づきつつも,短時間で担保法のすべてをマスターできるための教科書として本書の執筆に取り掛かることにした。このような意図で作成された本書は,以下の3つの特色を有している。

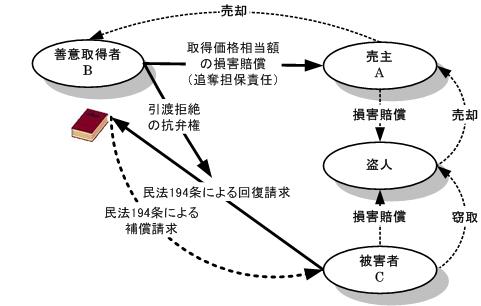

第1に,担保法全体を「債権の掴取力の強化」という1つの概念で捉え,それを,債権の掴取力の量的強化(人的担保)と債権の掴取力の質的強化(物的担保)という2つの方向で展開することによって担保法の体系化を実現している。このため,これまで別々に論じられていた保証・連帯債務と担保物権(物的担保)を連続的に理解することができる。また,従来,物的担保の特質とされてきた「直接取立権」,「追及効」,「事実上または法律上の優先弁済権」のすべてが,物権法ではなく,債権法の内部(債権者代位権,詐害行為取消権,同時履行の抗弁権,相殺)に存在していることを論証し,そのことを通じて,担保法の総論を創設している。このため,担保法のすべての内容が,債権法の法理だけを使って例外なく説明されており,担保法の全体を容易に理解できるようになっている。もっとも,資格試験をめざしている学生にとっては,通説の理解も必要である。このことを考慮して,本書の考え方と通説とが異なっている点については,最初に,基本的な考え方の違いについて対照表によって詳しく説明している。さらに,随所で,両者の違いを説明し,混乱が生じないように配慮している。

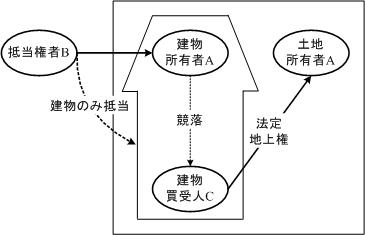

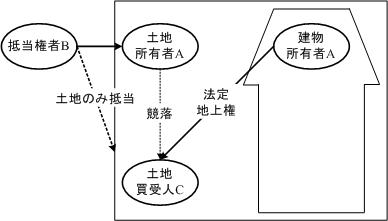

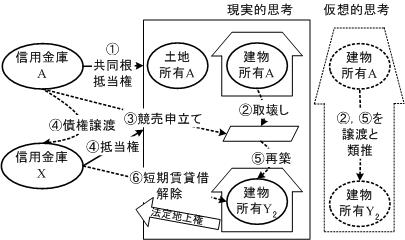

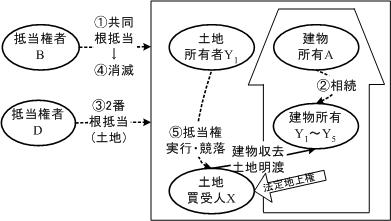

第2に,担保法の理解にとって判例の理解が重要であることを考慮して,重要判例(民法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第6版〕の判例)の事実関係・法律関係をすべて図解して,判例の理解を容易にするという工夫を行っている。この図解と解説によって,従来の通説では説明が困難とされてきた,さまざまな判例の法理がわかりやすく説明されている。もっとも,判例の中には,理論的な混乱に陥ったり,事案の具体的解決としても問題があるものが存在したりするのであって,判例の考え方がすべて正しいとはいえない。本書においては,担保法の新しい体系の観点から最高裁の判断を厳しく批判している箇所も数多く存在するが,筆者としては,そのような批判を通じて読者の判例に対する理解がより深まることを期待している。

第3に,学習の成果を確認するため,学習到達度チェックを単元ごとに配置している。もちろん,体系的な本書の記述を読むだけでも,学習の成果が大いに上がることが期待できる。しかし,本というものは,読んでいる途中はわかった気になったとしても,その後で試験を受けてみると,本当には理解していないことがわかるということが多いものである。そこで,本書では,単元ごとに,学習の到達度を確認する3段階の項目(☆は基礎レベル,☆☆は標準レベル,☆☆☆は研究者レベル)を置き,読者の学習の効果がどの程度上がっているかを常時チェックできるように工夫をしている。読者は,本書の単元を読み終わるごとに,学習の到達度をチェックして,自分の理解度を確認するとよい。そういった地道な努力を重ねることによって,読者は,レベルに応じた学習到達目標を完全にマスターできるようになると思われる。

本書は,2007年に出版した『契約法講義』に続く,筆者の「講義シリーズ」の2冊目の教科書である。柴田英輔氏の企画・編集の下,前回に引き続き,深川裕佳氏(東洋大学法学部講師)に構成等の内容を含めた原稿校正をお願いし,短期間で完成にこぎつけることができた。また,明治学院大学法科大学院での担保法の講義の受講生である原口暁美氏から,原稿段階で多くの誤りを指摘していただいた。紙面を借りてお礼を申しあげる次第である。

筆者としては,担保法の教科書として,最もわかりやすく,かつ,最もレベルの高いものとなることめざして執筆を行ったつもりである。しかし,担保法の体系書である『現代民法・債権担保法』信山社(2009)の完成後,講義の合間を利用して急いで作成したため,なお未熟な点が残っているものと思われる。この点については,読者のご批判を得て,改善の努力を続けていきたいと考えている。

2010年9月 明治学院大学高輪校舎の研究室にて

加賀山 茂

目次

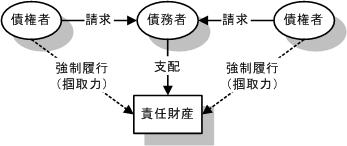

担保法の目的は,債務の履行の確保である。債務が任意に履行されないときには,債権者は,債務者の総財産に対して強制執行を行い,そこから債権の回収をすることになる。このように,債権に備えられた強制執行をすることができるという効力を債権の掴取力という。この掴取力は,債務者の財産に対する「潜在的な換価・処分権」であるため,債権(人と人との関係)と物権(人と物との関係)とが交錯することになる。

債権の効力としての掴取力は,債権者平等の原則によって制限されているため,債務者に他の債権者が存在する場合には,債権者は債権の回収によって完全な満足を得ることができない。そこで,債権者としては,債務の履行を確保するため,債権の掴取力をさらに強化するための制度を必要とする。

ここでは,債権の掴取力を強化する方法は,2つの方向に向かうことを理解する。1つは,債務者の総財産以外の財産からも債権の回収を計ること(掴取力の量的拡大)であり,これが人的担保(保証と連帯債務)である。もう1つは,債務者の総財産,または,特定の財産について,他の債権者に先立って弁済を受けること(掴取力の質的拡大)であり,これが物的担保(事実上の優先弁済権と法律上の優先弁済権)である。

本書は,担保法の体系[加賀山・担保法(2009)]に基づくわが国で最初の担保法の教科書である。本書は,第1編の担保法総論と第2編の担保法各論(人的担保,物的担保)とで構成されている。

第1編の担保法総論は,担保法の本質が何であり,それが,どのようなメカニズムによって実現されているのかを明らかにするものであり,人的担保(広義の保証)と物的担保(いわゆる担保部権)とを架橋する理論を提供している。人的担保と物的担保を架橋する「担保法総論」を有する教科書はこれまでに例がなく,これが本書の特色となっている(*表1)。

| 編 | 章 | 節 |

|---|---|---|

| 第1編 担保法総論 | 第1章 担保法序説 | 第1節 本書の構成 |

| 第2節 担保法総論の構造 | ||

| 第3節 物権と債権の分離と交錯 | ||

| 第4節 債権の掴取力の強化(担保法の本質) | ||

| 第5節 担保法の歴史(旧民法と現行民法との対比) | ||

| 第6節 担保法の体系 | ||

| 第7節 担保法における従来の学説の問題点 | ||

| 第2章 担保法を実現するメカニズム | 第1節 債権者代位権(直接取立権の実現) | |

| 第2節 詐害行為取消権(追及効の実現) | ||

| 第3節 同時履行の抗弁権(事実上の優先弁済権の実現) | ||

| 第4節 相殺(法律上の優先弁済権の実現) |

担保法総論の第1章(担保法の本質と体系)では,担保法の本質が,債権の掴取力の強化,すなわち,債権の掴取力の量的強化(人的担保)と債権の掴取力の質的強化(物的担保)であることを明らかにするとともに,それに基づいた担保法の新しい体系を創設している。

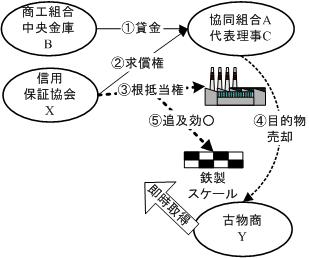

担保法総論の第2章(担保法を実現するメカニズム)では,担保法の本質である債権の掴取力の量的・質的強化を実現する手段が,すべて,債権法の内部に存在していることを明らかにする。すなわち,債権の直接取立権は,債権者代位権[民法423条]・直接訴権[民法613条,自賠法16条など]によって実現されていること,債権の追及効は,詐害行為取消権[民法424条~426条]によって実現されていること,債権の優先弁済権は,同時履行の抗弁権[民法533条],相殺[民法505条~512条]によって実現されていることを示し,担保法全体を債権法によって説明することが可能であることを明らかにしている。

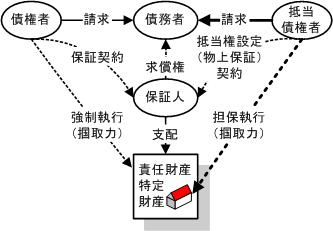

担保法とは,債権の保全と取立てを確実にするための法制度である。民法は,債務が任意に履行されない場合に,債権者に債務者の財産に対して強制執行ができるという救済手段を与えている[民法414条]。このことは,債権者が債務者の責任財産に対して潜在的な支配力を有していることを意味する。このため,債権者の債務者の財産に対する潜在的な支配力は,債権の「掴取力」と呼ばれている。

しかし,債権の掴取力は債務者の資力が十分でない場合には,他の債権者との競合にさらされる。このことは債権者平等の原則といわれている。このため,債権の掴取力は債権の回収という点で,実効性に欠ける面があることは否めない。そこで,民法は2つの方向で,債権の掴取力を強化する手段を債権者に与えている。

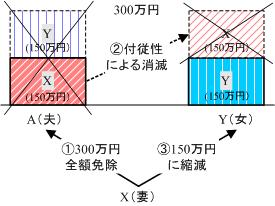

第1は,債権者が把握できる責任財産を債務者だけでなく保証人の責任財産にも拡大することによって債権の掴取力を量的に強化するものである。これを人的担保という。人的担保には,保証[民法446条~465条の5]と連帯債務[民法432条~445条]が含まれる。

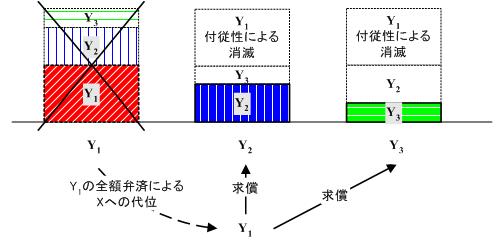

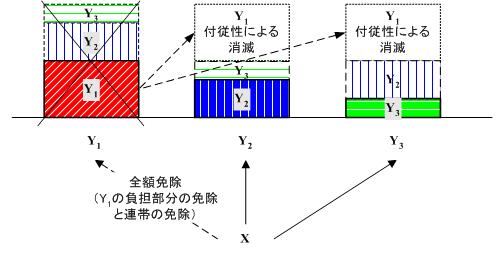

債務のない責任である「保証」ばかりでなく,債務としての「連帯債務」が人的担保に含まれるはなぜであろうか。その理由は,連帯債務とは,単なる債務ではなく,本来の債務と保証(連帯保証)とが結合したものだからである(相互保証理論)。すなわち,保証と連帯債務とは,連帯保証を通じて連続している。なぜなら,負担部分ゼロの連帯債務が,すなわち,連帯保証だからである。

第2は,債権者平等の原則の例外として,特定の債権者に他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を与えることによって,債権の掴取力を質的に強化するものである。これを物的担保という。

物的担保には,民法に規定されている典型担保としての留置権[民法295条~302条],先取特権[民法303条~341条],質権[民法342条~368条],抵当権[民法369条~398条の22]のほか,学説・判例によって認められている非典型担保としての仮登記担保,譲渡担保,所有権留保が含まれる。

このようにして,担保法が掴取力の量的強化(人的担保)と質的強化(物的担保)であることが明らかになると,次に,それがどのような方法によって実現されているかを探求することが重要な課題となる。

従来の考え方では,人的担保は債権法に属するのに対して,物的担保は物権法に属するという理由で,両者を統一的に考察することが困難であった。本書では,それらを債権の掴取力の量的・質的強化であると位置づけているため,それらを統一的に考察することが容易となる。

その結果,人的担保と物的担保に共通する掴取力の強化方法(直接取立権,追及効,優先弁済権)が債権法内部に存在することを発見することが可能となり,そのことを通じて,人的担保と物的担保とを統合するわが国で最初の担保法の体系(債権の掴取力の強化)を創設することができたのである(担保法革命2009)。

| 担保の分類 | 民法の根拠条文 | ||||

| 債権担保法 | 総論 | 直接取立権 | 債権者代位権 | 民法423条 | |

| 直接訴権 | 民法314条,613条(自賠法16条) | ||||

| 追及権 | 詐害行為取消権 | 民法424-426条 | |||

| 優先弁済権 | 同時履行の抗弁権 | 民法533条,546条1項,571条,576条-578条,634条2項,692条 | |||

| 相殺権 | 民法511条,468条2項 | ||||

| 各論 | 人的担保 | 保証 | 民法446-465条の5 | ||

| 連帯債務 | 民法432-445条 | ||||

| 物的担保 | 典型担保 | 留置権 | 民法295-302条,194条,475条,476条 | ||

| 先取特権 | 民法303-341条,511条 | ||||

| 質権 | 民法342-368条 | ||||

| 抵当権 | 民法369-398条の22 | ||||

| 非典型担保 | 仮登記担保 | 民法482条(仮登記担保契約に関する法律) | |||

| 譲渡担保 | なし(学説・判例)←立法の必要性大 | ||||

| 所有権留保 | 民法128-130条(割賦販売法7条など) | ||||

上記の*表2は,*第4節で説明する*表6を簡略にしたものであり,担保法の体系の意義と解説は,次の*第3節で行う。

担保とは,債権の保全と取立てを確実にするための法制度であるが,その内容を知るためには,まず,物権の世界と債権の世界の違いとその交錯について理解を深めておく必要がある。

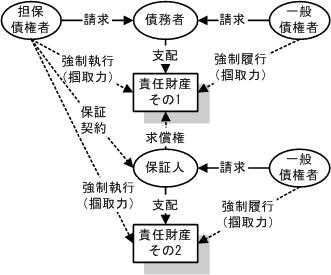

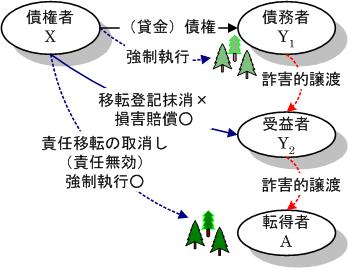

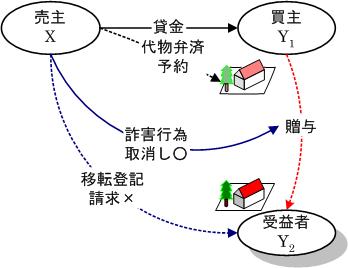

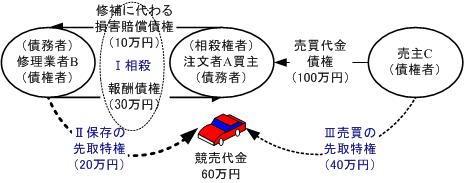

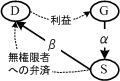

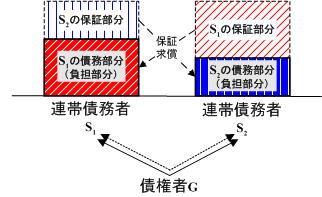

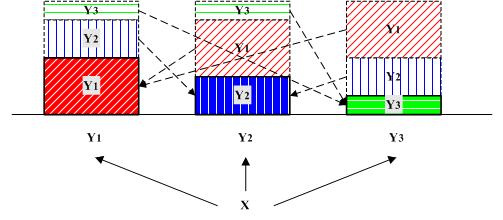

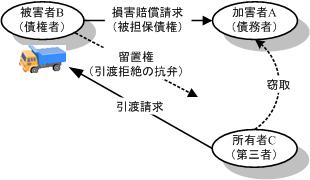

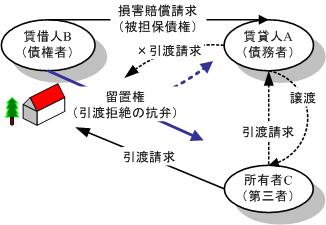

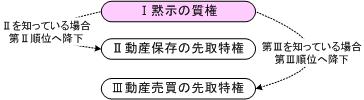

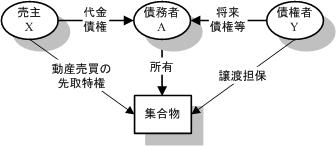

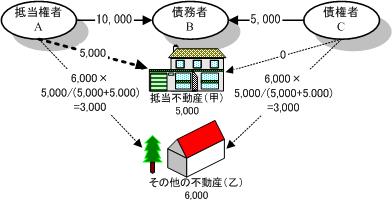

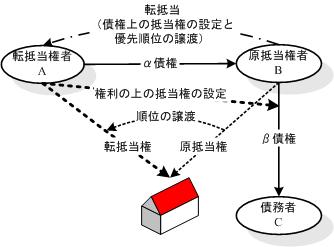

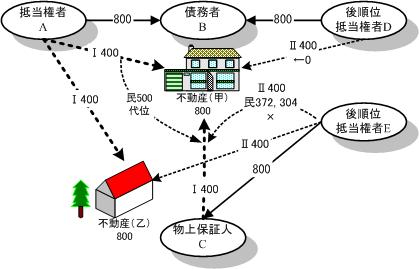

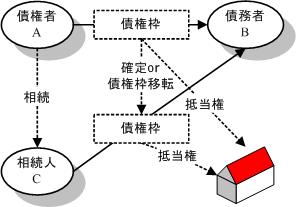

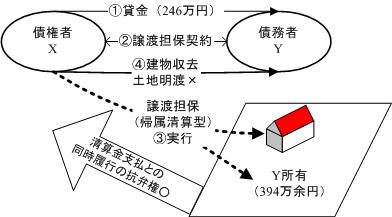

債権と区別される物権とは,ある人が物(有体物)に対して,排他的な支配権(使用・収益権または換価・処分権)を有するという関係にあること(*図1の左部分)をいう。物権(本権)は,使用・収益権,換価・処分権を有するかどうかによって,以下のように分類されている。

|

| *図1 物権と債権との区別 |

これに対して,債権とは,ある人(債権者)が他の人(債務者)に対してあることをすること(作為)またはあることをしないこと(不作為),すなわち,給付を請求することができる関係があること(*図1の右部分)をいう。

債権の定義については,上記の定義にさらに給付保持力を追加するのが最近の有力説[奥田・債権総論(1992)3頁]の考え方である。すなわち,債権とは,「特定人(債権者)が特定の義務者(債務者)をして一定の行為(給付)をなさしめ,その行為(給付)のもたらす結果ないし利益を当該債務者に対する関係において適法に保持しうる権利」であるとされている。しかし,いずれの説によっても,債権に掴取力があるということ,すなわち,債務者が債務を任意に履行しない場合には,債権者は,一定の要件の下で,裁判所に「強制履行」を請求することができる[民法414条]という点では異論はない。

債権の種類は様々な観点から分類されているが,債権の発生原因にしたがって分類すると以下の通りである。

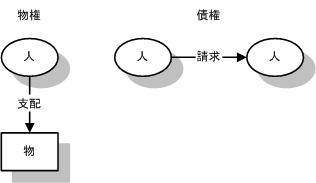

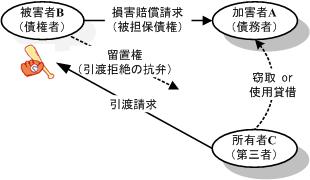

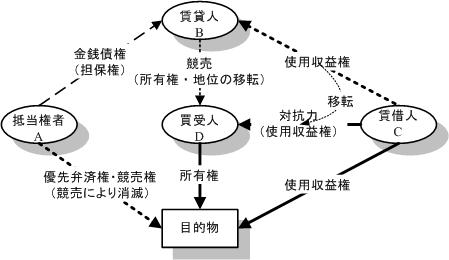

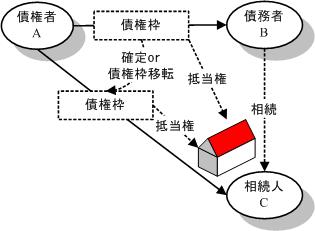

物権と債権とは,上記のように一応区別され,独自の世界を展開する。しかし,これら2つの世界は,債務者が債務を任意に履行しない場合に交錯することになる(*図2)。なぜなら,債務者が任意に債務を履行しない場合には,債務者の財産(有体物,無体物を含む)に対して強制執行を行う権利(掴取力)を有する[民法414条]からである。

|

| *図2 物権と債権との交錯 (債権の掴取力) |

民法414条に規定された債権の強制履行力のことを債権の掴取力と呼ぶ。この掴取力(債権における債務者の財産に対する換価・処分権)が,排他的支配権としての物権の世界と,平等な関係としての債権の世界を交錯させている。なお,法律辞書([有斐閣・法律学小辞典(2004)])によれば,掴取力の定義が以下のようになされている。

当初からの金銭債権だけでなく,それ以外の債権も不履行の場合には損害賠償債権に転化することにより,究極的には債務者の一般財産(責任財産)に対する強制執行によって終局的満足を受けることになる。これを実体法的にみれば,債権は債務者の一般財産への潜在的支配力を有しており,それが執行を通じて実現されるものとみることができる。債務者財産に対するこのような抽象的・潜在的支配力を掴取力と呼んでいる。

掴取力の実現は,民法414条およびそれに対応する民事執行法の規定にしたがって実現される。債務の種類に応じた掴取力(強制履行)の態様については,以下の*表3のようにまとめることができる。

| 債務の種類 | 民法 | 民事執行法☆☆☆ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 作為債務 | 引渡債務 | 金銭債務 | 402条~405条 | 民法414条1項 (直接強制) |

43条~167条 (強制執行) |

167条の15 (間接強制) |

|

| 物の引渡債務 | 特定物の引渡債務 | 400条 | 168条~170条 (強制執行) |

||||

| 種類物の引渡債務 | 401条 | - | |||||

| 行為債務(引渡以外の作為債務) | 414条2項 (代替執行,法律行為の強制履行) |

171条(代替執行) 167条の15・16(間接強制) 172条~173条(間接強制) 174条(意思表示に代わる裁判) |

|||||

| 不作為債務 | 414条3項 (差止請求権を含む) |

171条 | |||||

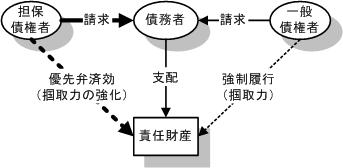

もっとも,債権の掴取力(換価・処分権)は,以下の2つの制約を伴っている。

第1の制約は,債権の相対性に由来する原則であり,債権者が掴取力を獲得するのは,債務者が債務を任意に履行しない場合に限られる。債務者が債務を履行するならば,債権者は債務者の財産に対して掴取力を及ぼすことはできない。ただし,掴取力も,実際の効力は債務不履行の時点からであるにしても,万一の場合に発動できるように債権にはじめから備わった効力として存在している。これは,条件付権利が,権利として尊重されている[民法128条~130条]のと同じである。

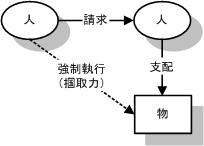

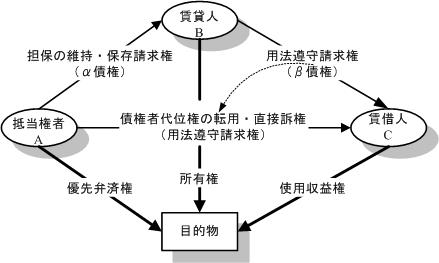

第2の制約は,債権の掴取力は債権者平等の原則に服するということである(*図3)。債権の掴取力は,民事執行法の手続きを介して,債務者の責任財産に対する換価・処分権として機能するが,この掴取力は,債権の相対性により,排他的な効力ではなく,すべての債権者が平等な立場で行使できるものである。

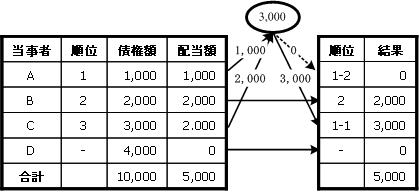

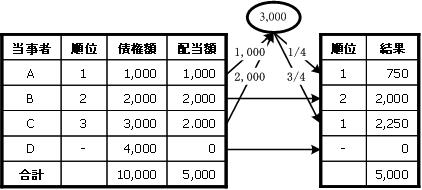

|

| *図3 債権の掴取力の制限 (債権者平等の原則) |

ここでいう責任財産とは,強制執行の対象物として,ある請求の実現の用に供される財産(物または権利)のことをいう。金銭債権の強制執行に即していえば,責任財産とは,債務者に属する執行可能な(法律上の差押禁止財産や一身専属的な権利を除く)総財産のことである。総財産は日々入れ替わり,その総額も刻々と変化しており,有体物を目的物とする物権の対象にはなりえず,債権譲渡など,債権の目的物となりうるだけであるというのが,現行民法の立法者の考え方である。

債権の掴取力が債権者平等の原則に服することについて,民法には直接の規定がない。ところが,旧民法には,債権者平等の原則とその例外に関する明文の規定があった[旧民法債権担保編1条]。その規定の内容は以下の通りである

旧民法 債権担保編(明治23年法律第28号)

第1条 ①債務者の総財産は,動産と不動産と現在のものと将来のものとを問はず,其債権者の共同の担保なり。但,法律の規定又は人の処分にて差押を禁じたる物は此限に在らず。

②債務者の財産が総ての義務を弁済するに足らざる場合に於ては,其価額は,債権の目的,原因,体様の如何と日附の前後とに拘はらず,其債権額の割合に応じて之を各債権者に分与す。但,其債権者の間に優先の正当なる原因あるときは此限に在らず。

③財産の差押,売却及び其代価の順序配当又は共分配当の方式は,民事訴訟法を以て之を規定す。

このように,旧民法においては,債権者の平等原則に服する人的担保と,債権者平等の例外に属する物的担保とが,債権担保編という1つの編に,統一的な形で規定されていた。したがって,旧民法においては,債権者平等の原則とその例外としての優先弁済権とを,債権担保という共通の土俵の下で考察することが容易であった。

それにもかかわらず,現行民法が,担保法に見られるこれらの共通性をあえて分断し,人的担保を債権編に,物的担保を物権編へと再編したことは,不幸なことであった。しかし,現行民法の立法理由([民法理由書(1987)],[梅・要義巻二(1896)]など)を読んでみると,ボワソナードが起草した債権担保編の条文自体は,文言等についての多少の修正は受けつつも,内容は変更されずに現行民法の中に取り込まれているというものが意外と多いことがわかる。したがって,ボワソナードの立法の精神に立ち返って,現行民法の立法の問題点を再検討することも不可能ではない。

むしろ,物的担保(担保物権)を,債権における掴取力が債権者平等の原則の枠を超え,債権が優先弁済権を獲得したものとして理解することは,旧民法の起草者であるボワソナードの精神に立ち返るばかりでなく,フランス民法典における担保法の改正(2006年)の動向にも適合するものといえよう。なぜなら,2006年の担保法の改正によって,フランス民法もまた,従来の考え方を改め,人的担保と物的担保を,共通の「担保」として,同一の編に取り込んで,統一的な規定を行うこととしたからである。

担保という用語は,債権の履行を確実にするという意味であり,通常は,保証と同じ意味で用いられる。売買契約における瑕疵「担保」[民法570条]という用語も,黙示の品質「保証」の意味で用いられている。また,民事訴訟において裁判所によって「担保の提供」を命じられる場合([民事訴訟法75条以下],また[民事執行法15条]参照)にも,その担保の提供には,「保証人を立てる」ことが含まれている([民事訴訟規則29条],また[民事執行規則10条]参照)。

担保と保証とを区別する場合には,担保を最も広い意味で用い,広義の担保の中に,人的担保としての保証と物的担保としての優先弁済権とを対立させて位置づけるという方法がとられている。そして,人的担保としての保証と区別される物的担保は,被担保債権の履行が確実でない場合には,牽連する義務の履行を拒絶することができることによって事実上の優先弁済権を確保するもの(履行拒絶の抗弁権)と,法律上の優先弁済権(他の債権者に先立って弁済を受ける権利)を有するものとがある。

担保という用語が最初に出てくる民法の条文は民法29条(不在者の財産管理人の担保提供および報酬)である。この条文で規定されている裁判所への担保提供義務[民法29条]に関しては,民事訴訟法においても,担保提供義務(立担保)の規定が用意されている。例えば,裁判所が原告に訴訟費用の担保を立てるべきことを命ずる場合において,被告は「原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる」[民事訴訟法75条4項]とされている。この規定を実体法的に分析すると,原告敗訴の場合に,訴訟費用を確実に原告に負担させるために,法が物的担保の一つとしての「拒絶の抗弁権」を被告に与えたものと考えることができる。また,原告が敗訴した場合に,被告は,「供託した金銭又は有価証券について,他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する」[民事訴訟法77条]と規定されているが,このことは,被告に物的担保の一つとしての法律上の優先弁済権を認めたものと考えることができる。

このように,担保という用語は,法律の分野によって,さまざまな意味で用いられているが,「債権の担保」という場合には,債権の履行と回収を確実にする制度という意味で用いられている。本書でも,担保とは,債権担保の意味,すなわち,債権の掴取力の強化の意味で用いることにする。

債権の掴取力は,先に述べたように,債務者の資力が十分でない場合には他の債権者との競合にさらされるために,債権の回収という点で実効性に欠ける面があることは否めない。そこで,民法は,2つの方向で,債権の掴取力を強化する手段を債権者に与えている。1つは,責任財産の個数を増やすことである。これを人的担保(債権の掴取力の量的強化)という。もう1つは,責任財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利を取得することである。これを物的担保(債権の掴取力の質的強化)という。

| 担保の分類 | 性質・内容 | 対象・目的物 | 民法の根拠条文 | |

| 人的担保 (掴取力の量的強化) |

保証 | 債務者に代わって債務の弁済をする責任 | 責任財産 | 民法446-465条の5 |

| 連帯債務 | 債務と保証(連帯保証)との結合 | 民法432-445条 | ||

| 物的担保 (掴取力の質的強化) |

留置権 | 引渡拒絶の抗弁権(事実上の優先弁済権) | 動産,不動産 | 民法295-302条, 194条,475条,476条 |

| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法303-341条,511条 | |

| 質権 | 留置的効力を利用した約定の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法342-368条 | |

| 抵当権 | 追及効を伴う約定の優先弁済権 | 不動産,財産権 | 民法369-398条の22 | |

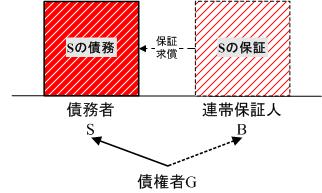

人的担保には保証と連帯債務とが含まれるが,連帯債務は通常の債務と,保証との結合であり,連帯債務の箇所で詳しく説明するので,ここでは,とりあえず保証について説明する。

また,物的担保には,民法に規定のない非典型担保(譲渡担保,仮登記担保)が含まれるが,これも,非典型担保の箇所で詳しく説明するので,ここでは,民法に規定された4つの物的担保について説明する。

債権は,通常の場合には,債務者の責任財産に対してしか掴取力を及ぼすことができない。しかし,人的担保(広義の保証:狭義の保証と連帯債務とを含む)を設定すると,債権者は,債務者以外の保証人の責任財産に対しても,掴取力を及ぼすことができる。

この意味で,人的担保(広義の保証)とは,責任財産の個数を増やすことを通じて債権の掴取力を量的に強化するものであるといえる。すなわち,人的担保とは,債務者の責任財産だけでは債権の満足を得られない場合に備えて,資力のある人との間で保証契約を締結して,その人を債務者の保証人としておき,その人の責任財産からも債権の回収ができるようにする制度である。

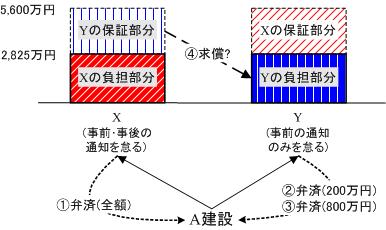

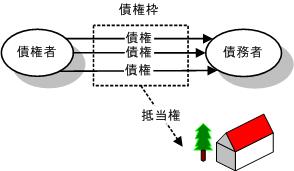

|

| *図4 掴取力の量的強化としての保証 (人的担保) |

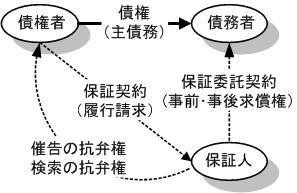

保証の制度は,債務者に信用を増加させるために有用な制度ではある。しかし,一方で債権者にとって都合のよい制度は,他方で責任を負担する保証人に過酷な責任を強いるおそれがある。そこで,民法は,いったんは債務者の債務を肩代りして弁済をすべき責任を負う保証人が,債務者に対して確実に求償ができるように[民法459条以下],求償権の範囲で,「債権者が有していた一切の権利を行使することができる」という,弁済による代位の規定[民法500条,501条]を用意している。それだけでなく,過酷な責任から保証人を免責するために,債権者に保証人に対する担保保存義務(広い意味での安全配慮義務)を課し,債権者がそれに違反した場合には,保証人が免責されるという保証人保護の規定を置いている[民法504条]。

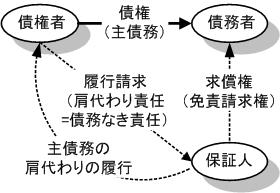

その結果として,保証人の責任は,債権者に支払った額の全額を債務者に求償することを通じて完全に免責される。すなわち,保証人は,求償を通じて債務を負担しない状態に回復される。したがって,民法自体が「保証債務」という用語を用いているにもかかわらず,保証人の責任は,物上保証人[民法351条]の場合と同じく,「債務」ではなく「責任」である。すなわち,「保証債務」とは,実は,求償のできない本来の「債務」ではなく,求償を通じて債務を免責されるのであるから,「債務のない責任」に過ぎないと考えるべきである。

もっとも,通説([我妻・債権総論(1954)449頁],[於保・債権総論(1972)253頁],[奥田・債権総論(1992)380頁],[平井・債権総論(1994)303頁],[内田・民法Ⅲ(2005)338頁]など)は,保証を債務と考え,保証人は第三者ではなく,債務者と同じ地位に立つ者と考えている。

しかし,保証人が債権者に債務を支払った場合に,保証人が債務者に全額求償できるのは,保証人は債務者ではないからである。債務者の債務を他人である保証人が肩代りして弁済する[民法474条]からこそ,保証人は全額を債務者に求償できるのであって,保証人が最終的な負担を負う者という意味での債務者であるならば,求償はできないはずである。

そればかりでなく,保証を債務と考える通説の考え方は,民法448条が規定する「保証債務の付従性」によって,以下のように破綻するに至る。すなわち,通説は,「保証債務」を主たる債務とは別個・独立の債務であると定義しつつも,「保証債務」が主たる債務に従属するということを認めざるを得ない([我妻・債権総論(1954)450頁],[於保・債権総論(1972)254頁],[内田・民法Ⅲ(2005)338頁])。しかし,「主たる債務とは独立の債務」のはずが,「主たる債務に従属する」というのは,明らかな自己矛盾であり,理論自体が破綻している。この矛盾を解消するためには,根本にさかのぼって保証理論を再構築する必要がある。

本書の立場は,保証は債務ではなく,唯一存在する「主たる債務」について保証人が肩代りの責任を負うというものであるから,「独立の債務が従属する」という矛盾を,以下のように,完全に回避できる。

民法448条の保証の付従性とは,実は,「主たる債務」が消滅すれば,その債務を肩代りするという「保証人の責任」も当然に消滅するということを意味する。すなわち,「保証の付従性」とは,「主たる債務」の外に,「保証債務」という別の債務が存在するわけではないこと,そして,保証とは,債務ではなく,「主たる債務」を担保するための保証人の「責任」であることを証明するものにほかならない。

なお,人的担保に含まれる連帯債務は,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)との結合であるため,連帯債務者の1人に生じた負担部分の消滅は,必然的に他の連帯債務者の保証部分に影響を及ぼすのであり[民法434条~439条],連帯債務においても,保証部分については付従性が妥当する。この点,通説は,連帯債務は債務であって保証ではないので,付従性の問題は生じない(例えば,[平井・債権総論(1994)327頁],[内田・民法Ⅲ(2005)372頁])としているが,これが誤りであることは,*第4章第3節(連帯債務)の箇所で詳しく論じる。

以上の議論を踏まえると,以下のような本書の立場(加賀山説)は,保証の性質について,矛盾のない理論を提供していると思われる。

民法448条は,保証人の責任が主たる債務に付従することを明らかにしている。この「保証の付従性」という法理は,保証理論の中核をなすものであり,学説においても争いがない。したがって,これを保証に関する原理として尊重することが許されよう。

民法448条の「保証の付従性」を前提とするならば,「保証債務」という民法の用語法自体が誤りであるということになる。このように,現行民法は,編別,タイトル,条文見出しには不用意な分類や用語法の誤りが多く見られるが,個々の条文の内容には間違いが少ないという特色を有している。現行民法のこのような特色は,典型的にはいわゆる担保物権の定義条文に見られるが,民法446条にもその特色が現れている。すなわち,タイトルの第4款「保証債務」という用語法は誤用である。しかし,そのタイトルに続く民法446条の具体的な内容は,「保証人は主たる債務者の債務の履行をする責任を負う」としており,保証が本来の債務でないことを正しく表現している。

左の図を見ながら,保証の最初の条文(冒頭条文)の民法446条1項をじっくり眺めてみよう。

第446条(保証人の責任等)

①保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。保証人は,債務を負うのではなく,他人(債務者)の債務を肩代りして履行する責任を負うに過ぎないことが,条文に明確な形で書かれていることに気づくであろう。したがって,保証に関する本書の立場は,以下のようにまとめることができる。

*図5 債務のない責任としての保証の構造

保証とは,債権者・債務者間に存在する「主たる債務」について,債務者の支払い能力(信用)を強化(担保)するために,債務者がその債務を履行しないときは,保証人が債務者に代わって「主たる債務」を履行するという保証人の「責任」を意味する。したがって,保証は,終局的な責任を負うという意味での「債務」ではなく,債務者への求償が可能な「債務のない責任」である。

このように考えると,保証ばかりでなく,物上保証([民法351条],[民法372条]参照)も,ともに,「債務のない責任」であることが明らかとなる。もっとも,物上保証人が,担保となった特定の財産についてのみ責任を負う(有限責任)のに対して,保証人は,債務額の範囲で,一般財産を引き当てにする責任(無限責任)を負担する点で,物上保証と保証との間には責任の重さという点で大きな違いがあることに留意しなければならない。

ところで,債権の掴取力の量的拡大という点では,後に述べる詐害行為取消権も,債務者から逸失した責任財産について,受益者,転得者へと追及できる権利であり,広い意味での掴取力の強化である。この場合,追及を受ける受益者,転得者は,あたかも,物上保証人であるかのように,前主の責任を肩代りする有限責任を負うことになる。ただし,詐害行為取消権の場合には,責任を追及される人が受益者または転得者の2人に限定される。この点が,責任財産を何人にでも拡大できる保証とは異なっている。

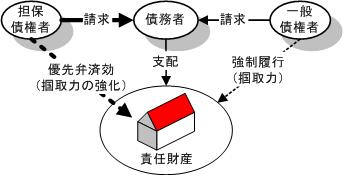

債権者が債権の回収を確実にするための1つの方法は,すでに述べたように,責任財産の個数を増やすことである(人的担保)。もう1つの方法は,責任財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を取得することである。これを物的担保という。

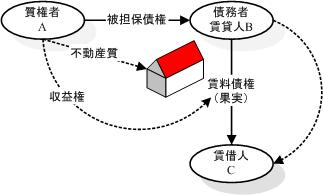

|

|

| *図6 一般先取特権における優先弁済権 | *図7 質権・抵当権における優先弁済権 |

| 掴取力の質的強化としての優先弁済権(物的担保) | |

債権と物的担保との相違は,前記の*図3と上記の*図6,*図7との比較を通じて説明するのがもっとも簡明である。

第1に,すべての債権は,債務者が任意に履行しないときは,債務者の財産に対して債務名義を必要とする強制執行を通じて,債務者の財産を換価・処分する効力(掴取力)を有する。しかし,目的物を換価・処分した代金の中から,債権者は他の債権者と平等の割合(按分比例)で配当を受けるに過ぎない(債権者平等の原則)。

第2に,これに対して,物的担保は,債権(被担保債権)があることを前提にするが,債務者の責任財産に対して(一般先取特権の場合には責任財産すべてに対して,その他の物的担保については特定の目的物に対して),債務名義を必要としない(担保権の存在を証明する法定文書が必要となるに過ぎない)担保権の実行手続きを通じて,債務者の財産を換価・処分することができる。その上,目的物の換価・処分した代金の中から,他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を有する。

債権と物的担保との間における上記の違いを決定的と考えるのが通説の考え方である。これに対して,本書の立場は,この違いは,相対的な違いに過ぎず,むしろ,債権の掴取力という点では,債権も物的担保も共通しており,両者は,債権者平等原則に基づく按分比例か,それとも優先弁済が可能か,という違いがあるに過ぎないと考えている。

従来の学説が物的担保を物権であると考えてきたのは,物的担保が物権編に編入されているという理由だけでなく,物的担保の対世的な機能(直接取立権,追及効,優先弁済効)が,相対的な債権では説明がつかないと考えられてきたからである。

しかし,わが国の民法は,ドイツ民法とは異なり,債権の内部において,対世的な機能を有する権利(債権者代位権,詐害行為取消権等)を有している(ドイツ民法はこれらの制度を有していない)。したがって,これらの権利,および,同時履行の抗弁権の対外的効力,相殺の担保的機能を再構成することにより,物的担保のすべての機能を債権法の世界の中で矛盾なく説明することが可能となる。

| 担保の手段 | 性質・内容 | 対象・目的物 | 民法の根拠条文 | ||

| 直接取立権 | 債権者代位権 | 第三債務者に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法423条 | |

| 直接訴権 | 第三債務者に排他的に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法314条,613条 (自賠法16条) |

||

| 追及権 | 詐害行為取消権 | 受益者,転得者の財産に追及できる権利 | 第三者の責任財産 | 民法424-426条 | |

| 優先弁済権 | 同時履行の抗弁権 | 履行拒絶による事実上の優先弁済権 | 対立する債権・債務 | 民法533条 | |

| 相殺権 | 牽連性ある債権に対する即時・優先回収権 (法律上の優先弁済権) |

受働債権 | 民法511条,468条2項 | ||

債権の掴取力は,債権の相対性に基づき,債務者の責任財産に及ぶが,債務者の財産のうち,債務者の第三債務者に対する債権については,債権の相対性の原則に従い,債権者が直接に第三債務者に対して支払いを求めることはできない。債権者が債務者の債権に対して換価・処分権を行使するためには,まず,債務者に対して債務無名義を取得し,その債務名義に基づいて,債務者の債権を差押え,差押えの効力として第三債務者に対して取立てを行うのが本筋であると考えられてきた[民事執行法143条以下]。

しかし,わが国の民法は,それにとどまらず,債権執行の制度が発達していなかったフランスにおいて実体法の制度として発展した債権者代位権(action oblique[民法423条]),および,直接訴権(action directe[民法613条,自賠法16条])の制度を取り入れている。この2つの制度によって,わが国の民法においては,債権者は,債務者に対する債務名義を必要とせず,裁判上および裁判外で,第三債務者に対して直接の取立権を行使することが可能となっている。

さらに,債権者を害することを知りながら重要な責任財産を債務者が第三者に譲渡した場合には,債権者は,悪意の第三者に移転した財産に対して追及できる権利として詐害行為取消権(action paulienne)の制度を取り入れている[民法424条~426条]。

債権者が第三者に対して直接に取立を行うことは,物権とされてきた債権質に特有の現象と考えられてきたし,債権者が第三者の財産に対して直接に強制執行を求めることは,物権としての抵当権に特有の現象と考えられてきた。しかし,上記の債権者代位権,直接訴権は,債権質と同様に,債権者に第三債務者に対して直接の取立権を認めるものであり,詐害行為取消権は,抵当権と同様に,第三者に追及効を認めるものである。

このように考えると,これまで,物権である担保物権だけに可能とされてきた直接取立権も,また,物権にだけ認められると考えられてきた追及効も,債権の掴取力の強化としてすでに存在していることがわかる。そして,このことは,物的担保を債権法の制度として再構築が可能であることが可能であることを示唆しているといえよう。

本書を読み進めていくと,そのほかにも,物的担保に特有の機能として考えられてきた優先弁済権(他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと([民法303条],[民法342条],[民法369条]))が,実は,債権法の内部にすでに存在していることが明らかとなる。留置権の効力は,事実上の優先弁済権であることは,疑いがない。しかし,その効力を導き出しているのは,履行拒絶の抗弁権であり,それは,すでに,同時履行の抗弁権においてその道具立てが用意されている。さらに,法律上の優先弁済権についても,実は,相殺の効力の中の相殺の担保的機能といわれているものは,債権法の内部において,すでに,法律上の優先弁済権を実現しているのである。

同時履行の抗弁権も,留置権も,相殺も,2つの債権の間に牽連性が認められる場合には,一方の債権だけを実現すると不当な結果が生じるという抗弁(悪意の抗弁(exceptio doli))に由来している。すなわち,事実上の優先弁済権(同時履行の抗弁権~留置権)も,法律上の優先弁済権(相殺~物的担保)も,牽連する2つの債権は運命共同体のように同時に履行されるべきであり,この関係は,第三者の介入によっても害されるべきでない(牽連性の第三者対抗力)というメカニズムによって実現されているのである。

このように,担保法の本質と考えられる掴取力の量的強化(人的担保),掴取力の質的強化(物的担保)の実現手段は,すべて,債権法の内部において用意されているのである。

以下の項目について,学習目標が到達されているかどうかをチェックしてみよう。まず,本文を見ずに,六法と自分の頭だけを頼りに,答えを必ずノートに書いてみること。その上で,本文を読み直して,答えが正しいかどうかチェックしてみよう。本文を読んだときはわかったつもりでも,実際に自分の頭で考え,それを書いてみようとすると,答えが書けるほどには理解していないことがわかるはずである。もしも,前提知識が十分でないために,本文を読んでも答えることができない場合には,巻末の用語辞典等の法律辞書や民法判例百選ⅠⅡ等の参考書を利用するとよい。

物権と債権の交錯について

債権の掴取力の強化について

債権担保法という概念とその成文法化は,実は,120年も前に制定された旧民法の債権担保編によって実現されていた。そこでは,人的担保(保証,連帯債務)と物的担保(留置権,先取特権,質権,抵当権)が統一的に規定されていた。旧民法が施行されないまま廃止され,それに代わって制定された現行民法は,ドイツ流のパンデクテン方式を採用したため,人的担保が債権編へ,物的担保が物権編へと分断されることになった。このため,両者は次第に別々の制度として考えられるようになった。しかし,人的担保と物的担保とは,付従性という共通の性質を有しており,物上保証という制度によって密接に関連している。フランス民法典が,2006年の民法改正によって,担保編を創設し,それまでばらばらに規定されていた人的担保と物的担保とを統合したことは,旧民法の考え方がいかに優れていたかを実証することになった。

ここでは,フランス民法典の担保法の改正を契機として,フランス民法典の改正を先取りした旧民法とドイツ民法に近いと考えられてきた現行民法とを比較することを通じて,現行民法の担保法部分は,ドイツ民法やフランス民法とも異なり,ボワソナードが起草した旧民法の債権担保編の規定をわずかな修正を加えただけで成立したものであることを明らかにするとともに,人的担保と物的担保とを統一的に把握することによって,担保法の体系を再構成できることを明らかにする。

わが国の担保法を考える上で,現行民法の成立過程を振り返ってみると,いくつかの重要な点を発見することができる。とくに,わが国の担保法の母法ともなっているフランス民法典における最近の改正(2006年の担保法改正)は,担保法の体系をどのように構築すべきかという点で参考になる。

|

フランス民法典〔2007年版〕Dalloz社の表紙 裏表紙に,2006年担保法改正(人的担保と物的担保の統一) ①2006年3月23日のオルドナンスによる担保法の改革。 |

| *図8 Dalloz社のフランス民法典2007年版 |

2006年のフランス民法典の改正(2006年3月23日のオルドナンス)により,それまで,別々に規定されていた人的担保(Des sûretés personnelles)と物的担保(Des sûretés réelles)が1つの編(フランス民法典第4編:担保編(Livre IV: Des sûretés))にまとめられることになった(詳しくは,平野裕之「2006年フランス担保法改正の概要/改正経緯及び不動産担保以外の主要改正事項」ジュリスト1335号(2007)36頁以下,片山直也「2006年フランス担保法改正の概要/不動産担保に関する改正について」ジュリスト1335号(2007)49頁以下を参照のこと)。

わが国の旧民法は,ボワソナードによって起草された(1890年)。旧民法☆は,わが国最初の民法典であり,現行民法の土台となった法典である。2006年のフランス民法改正よりも120年も前に,旧民法では,すでに,人的担保と物的担保を債権担保編として1箇所に規定していた。

旧民法の編成:人事編/財産編/財産取得編/債権担保編/証拠編/

|

ボワソナードが起草した旧民法の債権担保編の構成☆☆☆は,以下の通りであり,ドイツ民法とは全く異なる上,当時のフランス民法の編成とも異なっていた(むしろ,2006年の担保法改正によって実現された現行のフランス民法典編成とほぼ同じである)。

このように,旧民法には,フランス民法に規定がなかった留置権,および,ドイツ民法に規定がない先取特権が規定されていた(現行民法も,留置権,先取特権を明文で規定しており,現行民法は,構成こそ異なるものの,旧民法の考え方を引き継いでいる)。 |

| *図9 旧民法を起草した 近代私法の父ボワソナード |

旧民法は,1893(明治26)年から施行されることになっていたが,その施行をめぐって法典論争が起こり,断行派(フランス法派)と延期派(イギリス法派等)とが争った結果,延期派の勝利に帰し,旧民法は,一度も施行されることなく廃止となり,ボワソナードは,1895年に帰国した。

しかし,旧民法は,その廃止によっても,価値が損なわれたわけではない。フランス民法典は,担保法改正(2006)によって,第4編として担保編(sûretés)を創設し,人的担保と物的担保とを統一的に規定するに至っているが,旧民法は,それより100年以上も前に,担保法の統合を実現していたことになるのであり,ボワソナードの先見性,旧民法の法典としての完成度の高さが実証されたことになる。

|

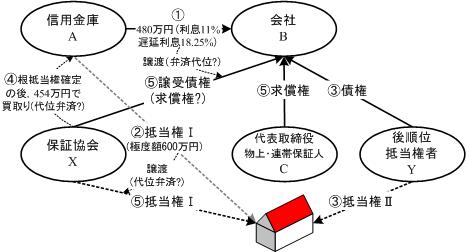

法典論争の結果,旧民法が廃止されたため,現行民法の起草者(穂積陳重(延期派),梅謙次郎(断行派),富井政章(延期派)の3人)が,ボワソナードの作成した旧民法を修正する☆という形で,現行民法(1898)を起草した。 現行民法は,ドイツ民法に倣ってパンデクテン方式を採用したため,債権担保法のうち,人的担保を債権編へ,物的担保を物権編へと分割・移動☆☆することになった。 ただし,現行民法が,旧民法には規定があってドイツ民法に規定がない「先取特権」の規定を有していることは,内容に関しては必ずしも,ドイツ法一辺倒となっているわけではないことを示している。そればかりでなく,個々の条文については,むしろ,旧民法の条文を変更していないものが多い(現行民法の個々の条文が旧民法のどの条項を修正したのかという点については,[民法理由書(1987)]☆☆☆を読めばわかる)。 |

| *図10 現行民法の起草者 左から富井,梅,穂積 |

たとえば,先取特権,質権,抵当権は,ともに,他の債権に先立って自己の「債権の弁済を受ける権利」として定義されている。「債権の弁済を受ける権利」とは,債権の定義そのものであり,物権の定義からはかけ離れている。この点でも現行民法は,旧民法の「債権担保編」の考え方を受け継いでいるといってよい。

本書の考え方は,従来の学説とは全く異なるものであるが,「担保とは,債権の掴取力の強化である」というものであり,理論的には単純で,完結した体系を有している。

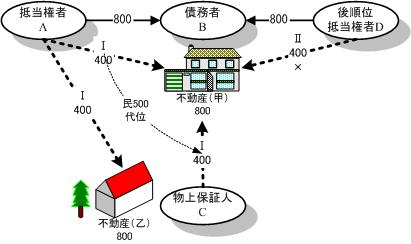

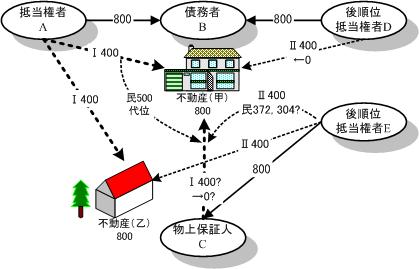

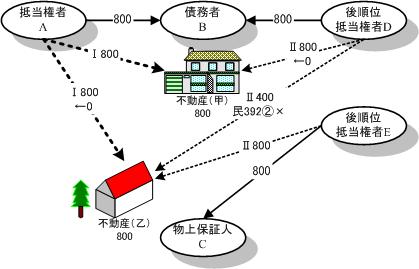

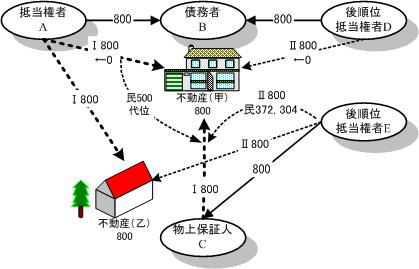

第1に,人的担保である保証については,これを債権の掴取力の量的強化,すなわち,責任財産の個数の拡大であると考えており,従来の考え方と矛盾するものではない。第2に,物的担保については,これを債権の掴取力(潜在的な換価・処分権)の質的強化,すなわち,債権者平等の原則の例外としての事実上または法律上の優先弁済権が付与されたものと考えており,優先的に「弁済を受ける権利(債権)」を物権として構成するよりも,はるかに説得的であろう。第3に,物的担保の通有性についても,債権の掴取力が債権に従属するのは当然であるから,付従性,不可分性という例外のない通有性を確保することができる。第4に,物的担保に特有の性質とされてきた直接取立権,追及効,優先弁済権も債権法の内部にこれらを実現する制度が存在していることを明らかにしているのであるから,物的担保を債権の掴取力の強化として捉えても,これらの点について,従来の考え方の結論と同じ結論を導くことが可能である。第5に,人的担保と物的担保とを債権の掴取力の強化として統一的に考察できるようになると,人的担保と物的担保のはざまで,その性質が十分に解明されていなかった物上保証についても,抵当目的物の第三取得者,詐害行為の受益者・転得者との関係を含めて,統一的に理解することが可能となる。

以下の*表6は,本書の体系を示すものである。一見,大きな表に見えるが,各部分をみると,すでに述べた*表4と*表5とを合成し,かつ,それに非典型担保を追加したものであって,これまでの検討を踏まえて作成されたものに過ぎない。

| 担保の分類(大中小) | 性質・内容 | 対象・目的物 | 民法の根拠条文 | ||||

| 大 | 中 | 小 | |||||

| 債 権 担 保 法 |

手 段 ・ 総 論 |

直接取立権 | 債権者代位権 | 第三債務者に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法423条 | |

| 直接訴権 | 第三債務者に排他的に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法314条,613条 (自賠法16条) |

||||

| 追及権 | 詐害行為取消権 | 受益者,転得者の財産に追及できる権利 | 第三者の責任財産 | 民法424-426条 | |||

| 優先弁済権 | 同時履行の抗弁権 | 履行拒絶による事実上の優先弁済権 | 対立する債権・債務 | 民法533条 | |||

| 相殺権 | 牽連性ある債権に対する即時・優先回収権 | 受働債権 | 民法511条,468条2項 | ||||

| 実 体 ・ 各 論 |

人的担保 | 保証 | 債務者に代わって債務の弁済をする責任 | 責任財産 | 民法446-465条の5 | ||

| 連帯債務 | 債務と保証(連帯保証)との結合 | 民法432-445条 | |||||

| 物 的 担 保 |

典 型 担 保 |

留置権 | 引渡拒絶の抗弁権(事実上の優先弁済権) | 動産,不動産 | 民法295-302条, 194条,475条,476条 |

||

| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法303-341条,511条 | ||||

| 質権 | 留置的効力を利用した約定の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法342-368条 | ||||

| 抵当権 | 追及効を伴う約定の優先弁済権 | 不動産,財産権 | 民法369-398条の22 | ||||

| 非 典 型 担 保 |

仮登記担保 | 帰属清算型とされる約定の優先弁済権 | 不動産 | 民法482条 (仮登記担保法) |

|||

| 譲渡担保 | 処分清算型の約定の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | なし(学説・判例) ←立法の必要性大 |

||||

| 所有権留保 | 譲渡担保の一種(割賦販売等で利用) | 動産,不動産 | 民法128-130条 (割賦販売法7条など) |

||||

従来の学説が,担保法全体を統一的に扱うことができなかった最大の原因は,旧民法が人的担保(保証,連帯債務)と物的担保(担保物権)とを債権担保法の中で統一的に扱っていたにもかかわらず,現行民法が両者を切り離し,人的担保を債権法へ,物的担保を物権法へと編入してしまったことにある。すなわち,現行民法は,人的担保を民法第3編の債権の中の多数当事者の債権・債務の中に編入するとともに,物的担保(担保物権:留置権,先取特権,質権,抵当権)を民法第2編物権の中に編入してしまった。このため,従来の学説も,これに倣い,両者を全く別の制度(債権の問題と物権の問題)として論じてきた。また,人的担保と物的担保とをつなぐ役割を果たす重要な制度である直接取立権,追及効,優先弁済効についても,債権の保全の機能を果たすための直接取立権(債権者代位権),追及効(詐害行為取消権)は債権総論で論じ,優先弁済権を実現するもの(同時履行の抗弁権,相殺)は,契約総論と債権総論とで論じるというように,別々に,かつ,無関係のものとして論じられており,統一的な位置づけはなされていなかった。

本書は,第1に,人的担保と物的担保を「債権の掴取力の強化」という共通の観点から両者を統一するだけでなく,第2に,債権法の中に埋もれていた債権の掴取力を強化する手段としての直接取立権(債権者代位権,直接訴権),追及効(詐害行為取消権),事実上または法律上の優先弁済権(同時履行の抗弁権,相殺権)を掘り起こして担保法総論として創設し,第3に,創設した担保法総論の下に人的担保と物的担保とを担保法各論として再配置することを通じて,わが国で最初の担保法の体系を樹立している(担保法革命2009)。

担保物権の学問的出発点は,条文にはない「担保物権」という用語で観念されている担保(物的担保)を1つのグループとして取り扱うために,それらに共通の性質(通有性)を抽出し,新しい債権担保の仕組みが生じた場合に,それが「担保物権」のグループに入るかどうかを決定できる客観的な基準を用意することにあるといわなければならない。

このような学問的な出発点において,わが国の学説は,担保物権の「通有性」といっても「必ずしも共通の性質とはいえず,いちおうの整理に過ぎない」([道垣内・担保物権(2008)8頁],[清水(元)・担保物権(2008)9頁])などと述べて,通有性の概念を等閑視する傾向にある。これに対して,本書の立場は,実に単純・明解である。なぜなら,本書においては,物的担保とは,債権の掴取力を質的に強化するものとして事実上・法律上の優先弁済権を有する権利であり(物的担保の本質),その通有性とは,債権が存在しなければ物的担保も存在せず(付従性),債権が存続する範囲で優先弁済権も存続する(不可分性)という性質であると考えるからである。

| 大分類 | 小分類 | 本質・効力 | 通有性 | 特色 | 対抗要件 (原則) |

||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 物 的 担 保 |

法 定 担 保 |

留置権 | 債権の 掴取力の 質的強化 |

事実上の優先弁済権 (引渡拒絶の抗弁権) |

付従性 (随伴性), 不可分性 |

債務者から使用・収益権を奪う (留置的効力) |

占有の継続 |

| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 (他の債権者に先立って 弁済を受ける権利) |

債務者から使用・収益権を奪わない (優先弁済権そのもの) |

不要 | ||||

| 約 定 担 保 |

質権 | 債務者(設定者)から使用・収益権を奪う (優先弁済権+(留置的効力∨直接取立権)) |

占有の継続 | ||||

| 抵当権 | 債務者(設定者)から使用・収益権を奪わない (優先弁済権+追及権) |

登記 | |||||

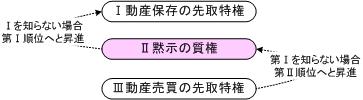

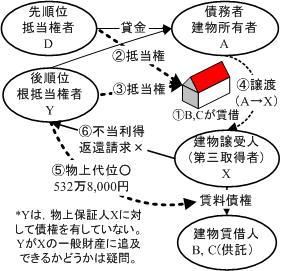

第1に,物的担保の内包は,換価・処分権を有する物権かどうかではなく,債権の掴取力に質的な強化が認められているかどうかで決定される。すなわち,一定の債権(被担保債権)に,事実上または法律上の優先弁済権(他の債権者に先立って弁済を受ける権利)が認められるかどうかが物的担保かどうかを判断する基準となる。したがって,事実上の優先弁済権を有する留置権も,法律上の優先弁済権を有する先取特権,質権,抵当権も物的担保であるし,民法以外でも,例えば,明文上優先弁済権が認められている仮登記担保[仮登記担保法13条]も物的担保である。さらに,民法・特別法にも明文の規定はないが,判例によって優先弁済権が認められている譲渡担保も物的担保ということができる(〈最三判昭57・9・28判時1062号81頁,判タ485号83頁〉は,譲渡担保権者は,「優先的に被担保債務の弁済に充てることができる」としている。また,〈最二決平11・5・17民集53巻5号863頁〉は,譲渡担保権に基づく物上代位権の行使を認めている)。

第2に,物的担保は,債権の掴取力の質的な強化として,一定の債権に他の債権者に先立って優先弁済を受けることができるという効力が認められるに過ぎないので,債権が消滅すれば,債権の掴取力も消滅すること(物的担保の付従性)は当然のことであり,物的担保の付従性を特別扱いする必要がなくなる。このことは,先に述べたように,他人の債務を肩代りして弁済する責任に過ぎない人的担保の場合にも,債務が消滅すれば,債務を弁済する責任が消滅すること(人的担保の付従性)は当然のことであるのと同様であり,付従性は,人的担保,物的担保を問わず,すべての担保に共通する性質ということができる。

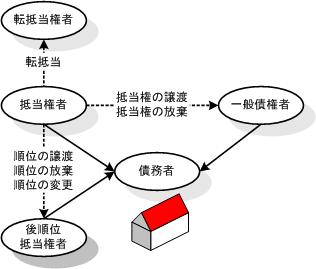

もっとも,広い意味での付従性に含まれる随伴性については,一定の留保が必要となる。その理由は,民法は,優先弁済権の処分(広い意味での譲渡)を認めており,ある債権の優先弁済権は,他の債権のためにそれを全部,または,一部譲渡することが可能である。そうだとすると,物的担保の随伴性は,必然的とはいえないことがわかる。なぜなら,優先弁済効つきの債権を譲渡する場合に,その優先弁済効だけを元の債権に譲り直すことによって,物的担保の随伴性を破ることができるからである。さらに,法定担保物権である先取特権の場合には,ある債権に優先弁済権を与えることが,弱者保護のためである場合があり,例えば,労働者が一定の範囲で給料債権を銀行に譲渡した場合に,債権の譲渡を受けた銀行が,給料債権の先取特権を行使できるかどうかについては,異論がありうるからである。このようにして,優先弁済権の譲渡を認める限度で,または,法定担保物権の優先順位の授与の理由に基づいて,物的担保の随伴性には例外が認められることになる。したがって,付従性とは異なり,物的担保の随伴性は,厳密な意味での通有性とはいえない。

第3に,物的担保の不可分性は,被担保債権が存続する限りで,物的担保の目的物に対する優先弁済権が存続するとする制度である。債権が消滅すると物的担保も消滅するというように,付従性が物的担保の従属性のうちの消極的な側面を明らかにするものであるのに対して,物的担保の不可分性は,債権が存続する限り,目的物に対する優先弁済権が存続するという,債権に従属する物的担保の積極的側面を明らかにするものである。

もっとも,一方で,優先弁済権の目的物が換価・処分されるまでは,債権が存続する限り優先弁済権は存続するが(物的担保の不可分性),他方で,物的担保が換価・処分されたが,被担保債権が完全には充足されずに,被担保債権が一般債権として存続するという場合には,不可分性は機能しないというという点に注意しなければならない。その理由は,前者の場合には,債権の優先弁済権が消滅していないのに対して,後者の場合には,換価・処分によって債権の優先弁済権はすでに満足を受けており,残りの債権は,優先弁済権のない一般債権として生き残っているだけであり,優先弁済権の作用としての不可分性は問題とならないからである。

このように考えると,物的担保の本質は,債権の掴取力に事実上,または,法律上優先弁済効が付与されたものであり,債権の他に,別個・独立の物権が存在するわけではないことが明らかとなる。すなわち,担保物権の性質は,物的担保が債権の消滅と運命を共にすることであり(付従性),または,債権が存続する限りで目的物から優先弁済権を得ることができるということであり(不可分性),いずれも,物的担保が独立・別個の権利ではなく,債権に従属する債権の優先弁済効に過ぎないことを物語っているのである。

本書は,創設された担保法の体系[加賀山・担保法(2009)]に基づいて記述された最初の教科書である。本書のように,人的担保と物的担保とを債権の掴取力の量的強化と質的強化(優先弁済権)として統一的に捉える考え方と,人的担保は債権・債務関係であり,物的担保は物権法に属すると考える従来の学説では,考え方に大きな違いが生じる。しかし,本書の考え方と従来の説との違いは,結論にはほとんど影響を与えない。したがって,従来の考え方を気にすることなく本書に従って学習しても問題は生じないはずである。そうはいっても,従来の考え方を理解しないでいるのは不安であろうから,以下において,本書の考え方と従来の考え方とを対比しておくことにする。

| 争点 | 通説の考え方 | 本書の考え方(加賀山説) | ||

|---|---|---|---|---|

| 人 的 担 保 |

保 証 |

債務とは「別個・独立」に保証債務という「債務」が存在すると考える(保証=債務)。しかし,本来の債務が消滅すると保証債務も消滅する(保証債務には付従性がある)ことを認めざるをえず,「別個・独立」の債務という出発点と矛盾している。 | 保証人は,債務者に代わって本来の債務を履行する責任を負うだけであり,本来の債務以外に保証債務という別の債務が存在するわけではない(保証=債務のない責任)。付従性は,「別個・独立」の債務が存在しないことの証拠に過ぎない。 | |

| 物 的 担 保 |

典 型 担 保 |

総 論 |

債権とは「別個・独立」に,担保物権という「物権」が存在すると考える(担保物権=物権)。しかし,債権が消滅すると担保物権も消滅する(担保物権は付従性がある)ことを認めざるをえず,「別個・独立」の物権という出発点と矛盾している。 | 担保物権とは,債権者の掴取力に優先弁済効が付加されただけであり,債権以外に担保物権という物権が存在するわけではない(担保物権=債権の優先弁済効)。担保物権の付従性は,「別個・独立」の物権が存在しないことの証拠に過ぎない |

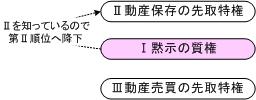

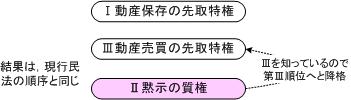

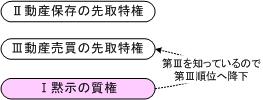

| 留 置 権 |

占有を失うと消滅する点で,物権性は弱いが,同時履行の抗弁権とは異なり,対抗力(ただし,民法177条,178条には従わない)を有する物権である。 | 債権に関連して物を占有している場合に,債権者に与えられる引渡拒絶の抗弁権である(積極的な換価・処分権も有しないのであり,物権ではありえない)。しかし,それが対抗力を持つことによって事実上の優先弁済権が生じている。 | ||

| 先 取 特 権 |

債権に優先弁済効が与えられているのではなく,債権とは別個に存在する,優先弁済権という物権である。ただし,一般先取特権の場合は,物との関連がないため,物権というべきかどうかで説は分かれている。 | 担保目的の「保存」,「供給」,「環境提供」に関連する債権に対して与えられる法律上の優先弁済権。特に,物との関係を有しない一般先取特権が物権でないことは,明らかであると思われる。 | ||

| 質 権 |

留置的効力と優先弁済権を有する,債権とは別個の物権である。ただし,権利質の対象については債権を含むので,物権というべきかどうかで疑問が生じている。 | 債務者の使用・収益権を奪うことによって債務者に心理的圧力を加え,約定と公示を通じて与えられる債権の優先弁済効。債権を対象とする債権質が物権でないことは明らかであると思われる。 | ||

| 抵 当 権 |

登記によって優先弁済権を有する,債権とは別個の物権である。先に登記した抵当権は,後に設定された賃借権を覆滅できる。ただし,使用・収益に関与しない抵当権にそこまでの権利を与えるべきかどうかで疑問が生じている。 | 債務者の使用・収益権を奪うことなく,そこから債権の回収を図るとともに,約定と公示を通じて与えられる債権の優先弁済効。使用・収益権を奪うことはできないので,後に設定されたものを含めて,賃借権を覆滅できないと考える。 | ||

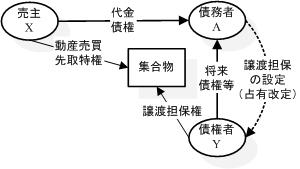

| 非 典 型 担 保 |

非典型担保においては,目的物の所有権が債権者に移転する(非典型担保=所有権が債権者に移転するもの)と考える。しかし,後順位担保権者の承認および帰属清算方式の不合理性の認識(実務上の忌避)を通じて,所有権は移転しないのではないのかとの疑問が生じている。 | 債権者は,担保目的物に対して,換価・処分権を有するだけであり,一時的にでも,目的物の所有権を取得することはないと考える。債権者が所有権を取得できるのは,買受人となった場合に限られる(担保=所有権が債権者に移転しないもの)。 | ||

*表8の対照表によって,従来の教科書が,誰にとっても難解である理由が明らかになったと思われる。従来の教科書が,ほとんどの学生を担保法嫌いにするほどに難解となっていた原因は,以下の通りである。

第1に,人的担保と物的担保を一方は債権に属するものとして,他方は物権に属するものとして,両者を非連続なものとして把握しているため,全体的な理解が困難となっている。

第2に,物的担保を物権として構成してきたために,物権だが債権に従属する(付従性)とか,物権だが,対抗要件については,民法177条に従わない(留置権,先取特権)とか,物権だが対抗要件は178条にも従わない(質権,抵当権の処分)など,原則よりも例外が多く,論理が迷路のように入り込んでいるため,教師も担保法を担当するのを敬遠しがちになるし,学生も担保法を苦手とする者が圧倒的な多数であるというひずみが生じてきた。

本書はそのようなひずみを是正するために,人的担保と物的担保とを架橋する担保法総論を創設することによって担保法の体系を完成するとともに,例外の少ない構造化された担保法の体系(担保法総論,担保法各論(人的担保,物的担保))を構築している。

本書を素直に読めば,担保法全体を有機的に理解することができる。本書の結論は,一部の問題(抵当権と賃借権との調和)で通説の見解と異なるが,その他については,結論は異ならない。したがって,ほとんどの人が途中で挫折するほど難解な通説を勉強する前に,本書で,例外のない担保法の新しい体系を理解しておけば,複雑怪奇な通説を理解するのも極めて容易となる。

つまり,本書を読めば担保法の体系と個々の問題に対する基本的な考え方をすべてマスターできるので,難解な通説をいちいち解説する必要はないと考えている。しかし,読者の中には,本書の立場と通説との違いが気になる人もいるであろう。そこで,本書と通説との違いを一覧表で示したのが上の*表8である。本書を読んでいて,その問題を通説はどのように説明しているのだろうかと不思議に思った場合には,この*表8に立ち返ってみればよい。

担保法の体系に関する以上の問は,これまで,誰も解いたことがない問題である。もしも,読者が,これらの問に答えることができたとしたら,それは,読者が,従来の民法学の水準を超えたことを意味する。

担保法が好きだという学生は稀である(筆者自身はそのような学生を一人も知らない)。担保法を喜んで教えたいという教師にもめったに会えない(民法の担当者を決める際に,担当するのを渋る教師が多いため,教務委員は常に苦労している)。それは,担保法が難解だからである。従来は,その原因は,「担保法の技術的性格」にあるとされてきた。しかし,「担保法の技術的性格」の内容を突き詰めていくと,その意味は,担保法には体系的な理論が存在しないので,暗記に頼るほかないということ,すなわち,担保法学が学問として未成熟であることの裏返しに過ぎないことがわかる。

ここでは,従来の学説が抱えている問題点を理解するとともに,通説がなぜそのような問題点を抱えているのか,その理由について検討する。

現行民法は,物的担保を物権編に編入しているが,物的担保のすべてを物権とすることには,以下に述べるように,もともと無理がある。したがって,物的担保を物権として理論を構築すると,原則よりも例外が多いという美しくない理論を構築せざるを得ないばかりでなく,物権の定義自体が破綻することを覚悟しなければならない。

第1に,通説は,担保物権☆を制限物権(換価・処分権を有する権利)として説明している。しかし,物権法の体系という視点からみると,留置権☆☆は,いかなる意味でも物権(本権)とはいえない。なぜなら,留置権は,物権法の特色といわれている物に対する使用・収益権も換価・処分権(優先権を伴う換価権)も,いずれも有していないからである。物権と債権とに関して厳格な峻別を行っているドイツ民法が,留置権(Zurückbehaltungsrecht)を物権ではなく「給付拒絶の抗弁権」として債務法の中で規定している[ドイツ民法273条]のはまさに正当である(ドイツ民法の研究者が多いわが国おいて,留置権を抗弁権ではなく,物権として認める学者が多いのは不思議でさえある)。

第2に,先取特権および質権については,確かに,それらは優先権を伴う換価・処分権を有するが,対抗要件が物権の対抗要件[民法177条,178条]に従っていないという問題点を抱えている。特に,一般先取特権は,目的物が特定せず,一物一権主義にも服さず,公示も必要としないのであるから,一般先取特権を物権と考えることには無理がある。むしろ,保護すべき特定の「債権について,債権者平等の原則の例外が認められているに過ぎない」[鈴木・物権法(2007)469頁]と考える方が,物権と考えるよりもはるかにわかりやすい。さらに,権利質については,目的物が無体財産(権利)であるため,物権の目的物は有体物に限る[民法85条]としていた現行民法の立法趣旨に反するため,現行民法の起草委員(梅謙次郎)も,無体物を対象とする権利質は物権ではないと言い切っていた[梅・要義巻二(1896)438頁]。

第3に,「物的担保制度の王座を占め」ている[我妻・担保物権(1968)6頁]とされる抵当権だけは,物権の対抗要件[民法177条]に従っているように見える。しかし,その処分(転抵当,抵当権の譲渡,抵当権の順位の譲渡,抵当権の放棄,抵当権の順位の放棄)については,債権譲渡の対抗要件の具備が必要とされており[民法377条],物権変動の対抗要件[民法177条]とは異なっている。さらに,抵当権の冒頭条文である民法369条2項は,地上権・永小作権を目的とする抵当権を規定しているが,無体物である権利を対象とするゆえに,現行民法の立法者自身も,物権としての「真の抵当権とはいい難い」としていた[民法理由書(1987)361頁]。

本書が,物的担保を物権の側面からではなく,債権の優先弁済権の側面から説明しようとする理由は,従来の学説に従って,物的担保を物権と考えると,以上のような解決不能な問題が生じるからである(*表9参照)。

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 本質的権能 | 対抗要件 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 物権 (本権) |

所有権 | 使用・収益権も換価・処分権もある | 物権といえる | 動産:引渡し(民法178条) 不動産:登記(民法177条) |

||

| 制限 物権 |

用益 物権 |

地上権 | 使用・収益権のみがある | 物権といえるが,使用貸借,賃貸借との区別は微妙。自ら対抗要件を備えることのできる賃借権と考えた方がわかりやすい。 | 登記(民法177条にほぼ従っている) | |

| 永小作権 | ||||||

| 地役権 | ||||||

| 担保 物権 |

留置権 | 使用・収益権も,優先権を伴う換価・処分権もない | 物権とはいえない | 動産:占有の継続 不動産:占有の継続 |

||

| 先取特権 | 優先権を伴う換価・処分権がある(ただし,債務不履行がある場合に限る) | 債権とすることも,物権とすることも可能である。しかし,物権とすると,多くの例外を認めざるをえず,原則と例外とが逆転してしまう。 | 動産:不要(民法178条に反する) 不動産:不要(民法177条に反する) |

|||

| 質権 | 動産:占有の継続(民法178条に反する) 不動産:登記(抵当権と同じ) 債権:債権譲渡の対抗要件(物権とはいえない) |

|||||

| 抵当権 | 登記 抵当権の処分には,債権譲渡の対抗要件が必要 (民法177条に反する) |

|||||

このように,担保物権のすべてを物権として構成することは,学問的には,無理があるということになると,次の段階に移る必要がある。すなわち,留置権,先取特権,質権,抵当権をどのように構成すると,これら4つの権利を同じグループとして扱うことができるのかという問題を解かなければならない。

担保物権の通有性とは,担保物権がその類型の違いにかかわらず,共通に有している性質のことをいう。通有性は,物権編に編入されている4つの権利(留置権,先取特権,質権,抵当権)に「担保物権」という「共通の名称」を与えることの実質的理由を明らかにするための概念である。意外に思われるかもしれないが,実は,現行民法には「担保物権」という用語は存在しない。留置権,先取特権,質権,抵当権の4つの権利が,たまたま現行民法の物権編に編入されているという形式的な理由で,「担保物権」という用語法が定着しているに過ぎない。

したがって,「担保物権」という用語法を正当化する形式的な理由ではなく,正当化のための実質的な理由を示そうとすれば,担保物権の本質とか,担保物権の通有性(共通の性質)とかを明らかにする必要がある。本書の立場からすれば,通説が,民法の用語法には存在しない「担保物権」という言葉を使いたいのであれば,それ相応の理由をつけなければならないのであり,そうでなければ,担保物権という用語を使うことの学問的根拠が欠けることになるのである。

| 担保物権の通有性 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 付従性 | 随伴性 | 不可分性 | 物上代位性 | ||

| 留置権 | ○ | △ (占有が必要) |

○ | × (法律上の優先弁済権なし) |

|

| 先取特権 | 一般先取特権 | ○ | △ (譲受人に依存) |

○ | × (必要なし) |

| 動産先取特権 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 不動産先取特権 | △ (売却代金,賃料は必要なし) |

||||

| 質権 | 動産質権 | ○ | △ (占有が必要) |

○ | ○ |

| 不動産質権 | △ (売却代金,賃料は必要なし) |

||||

| 権利質 | ×(必要なし) | ||||

| 抵当権 | 普通抵当権 | ○ | ○ | ○ | |

| 根抵当権 | △ (根抵当の場合,その確定前はなし) |

||||

ところが,現在の通説は,「担保物権の本質」といわれるものにせよ,「担保物権の通有性」といわれるものにせよ,その学問的な根拠を示すことに成功していない。それどころか,現在の学説は,担保物権の「通有性」といっても「必ずしも共通の性質とはいえず,いちおうの整理に過ぎない」([道垣内・担保物権(2008)8頁],[清水(元)・担保物権(2008)9頁])などと述べて,通有性の概念を等閑視する傾向にあり,この問題の学問的重要性についての認識を欠いているように思われる。

しかし,担保物権法の本質とか,共通の性質とかが示されないようでは,その分野は,学問として未熟であるといわざるを得ない。そこで,以下では,担保物権法が,なぜそのような事態に陥っているかについて,その理由を考察する。

現行民法においては,留置権,先取特権,質権,抵当権という4つの権利は,物権として位置づけられている(民法295条~398条の22)。このため,学説は,この4つの権利を「担保物権」と呼んでいる。ここでの問題は,この4つの権利を担保物権と呼ぶ場合,その物権は,物権全体の中でどのような地位を占めるのかというものである。

先に述べたように,物権(本権)全体は,大きく分けると,使用・収益も換価・処分もできるオールマイティな権利としての所有権と,その権能のうちの一部だけを有する物権(制限物権)との2つに分類される。制限物権の中では,さらに,使用・収益権能のみを有する用益物権(地上権,永小作権,地役権)と換価・処分権能を有する担保物権(留置権,先取特権,質権,抵当権)とに分類されている。

もしも,担保物権のすべてが本当に換価・処分権を有しているのであれば,これこそが,担保物権の本質であり,かつ,共通の性質ということができる。しかし,担保物権のうち,留置権は,対抗力を有する「引渡拒絶の抗弁権」に過ぎず,目的物に対して優先権を伴う換価・処分権を有していない。確かに,留置権には,形式的競売権[民事執行法195条]が与えられているが,これは,留置権者が長期間債権の弁済を受けることることができない場合に目的物の保管の負担が増大することの不都合を避けるためにのみ与えられものであって,優先権を伴うという本来の意味での競売権(優先権を伴う換価・処分権)を有していない。そうだとすると,物権の定義に則れば,留置権は,担保物権から除外するのが学問的には正しいということになる。そのことは,先に述べたように,概念に最も忠実なドイツ民法においては,留置権(Zurückbehaltungsrecht)を給付拒絶の抗弁権[ドイツ民法273条]として,物権法ではなく,債務法の中で定義していることからも窺い知ることができよう。

しかし,最初の目標に立ち返ると,ここでの目標は,現行民法に規定されている4つの権利に共通する性質を探し出し,それらをまとめる概念を見つけだすことである。したがって,担保物権とは,物権の権能のうち,換価・処分権能を有するものに限定されるという本質論を述べ,留置権をそこから追い出したのでは,4つの権利の共通の性質を見つけだし,4つの権利の本質を明らかにするという当初の目標から逸脱してしまう。

それでは,現行民法に規定されている4つの権利は,いかなる権利であるのか。4つの担保権のうちの留置権が優先権を伴う「換価・処分権能」を持たないこと,さらに,「使用・収益権」も有しないこと[民法298条2項,3項]も明らかとなると,問題は,重大な局面にさしかかることになる。なぜなら,第1に,担保物権全体の本質を優先弁済権を伴う換価・処分権を有する制限物権であるとの通説の議論は破綻していることになる。そればかりではない。第2に,留置権を含む4つの権利を担保物権として論じているわが国の担保物権法学は,実は,「担保物権とは何か」という実質的な理由,すなわち,学問の出発点を見つけだすことができないままに,迷走していることになるからである。

担保物権に共通の性質または共通の効力を目的物の優先権を伴う「換価・処分権」という概念を使って説明する試みは,優先権を伴う「換価・処分権」を有しない留置権を説明できず,その点で破綻していることが明らかになった。これは,担保物権法学がその出発点から危機的状況にあることを示している。そこで,担保物権としての統一性を確保するため,学説は,担保物権の本質論または効力論ではなく,担保物権の性質から,その共通性を明らかにすることを試みている。これが,担保物権の通有性の問題である。

担保物権の通有性(狭義)として挙げられている性質は,付従性(随伴性)と不可分性である。学説によっては,担保物権の通有性の中に不可分性を含めて議論するものもあるが,物上代位性は,担保物権の効力である法律上の優先弁済権の問題であり,留置権には物上代位性は認められない。そこで,本書では,物上代位性は,狭義の通有性には含めないことにする。

通有性のうち,最初の付従性については,実は,すべての担保物権が有しているのであるから,付従性は,最も典型的な担保物権の通有性といってよい。したがって,これを例外のない原則として受け入れるならば,担保物権の出発点は,まがりなりにも整うことになる。

ところが,通説は,付従性を担保物権の通有性とすることに,あらゆる面で抵抗を示す。抵当権の処分(転抵当,抵当権の放棄・譲渡,抵当権の順位の放棄・順位の譲渡)の箇所で抵当権の付従性を否定しようとしたり,根抵当権の箇所で,付従性を否定したりと,付従性を担保物権の通有性として認めることに極めて消極的である。

しかし,そのことが何を意味するかについて,通説は危機感を欠いている。もしも,担保物権の通有性が存在しないとしたら,担保物権という民法にない概念を1つのまとまりのある概念として認めることができなくなってしまう。例えば,新しいタイプの担保が考案された場合に,それを担保物権の問題として取り扱うべきなのか,それとも,保証の一種として,多数当事者の債権・債務関係の問題として取り扱うべきなのかが不明となってしまう。このことは,学問領域の決定基準が存在しないことを意味し,学問としての担保物権法の崩壊を意味する。

担保物権という学問対象の領域の境界(外延)として,留置権,先取特権,質権,抵当権という要素を例示するのはたやすい。しかし,学問対象の内容を性質(内包)として定義できなければ,民法に規定のない担保の仕組み,たとえば,譲渡担保,仮登記担保等の非典型担保,相殺,代理受領,振込指定を担保物権と呼べるかどうかを決定することはできない。

つまり,担保物権については,学問上の明確な定義すら存在しないにもかかわらず,担保物権の通有性をないがしろにする学説が多数を占めているというのが現状なのである。確かに,担保物権の通有性は,通常の債権とは一線を画するものであり,担保物権ならではの性質であると考える学説[近江・講義Ⅲ(2007)12頁]も存在する。しかし,そのような学説も,付従性の例外を認めているために,厳密な通有性を明らかにするものとはなっていない。そればかりでなく,担保物権の通有性は,「必ずしも共通の性質とはいえず,いちおうの整理に過ぎない」と述べて,この考え方を重視しない学説([道垣内・担保物権(2008)8頁],[清水(元)・担保物権(2008)9頁])の方が最近の通説となりつつある。しかし,それは,まさに,担保物権法の学問としての自立を放棄するものであろう。

それでは,どうして,従来の学説は,担保物権の通有性について,本格的な研究を行わずに済ませてきたのか。それが,ここで取り上げる問題である。

その答えは,実は,単純である。もしも,付従性,随伴性,不可分性を担保物権の通有性として認めると,担保物権の物権性・独立性がことごとく否定されるからである。付従性とは,担保物権が債権に従属することを意味し,随伴性とは,担保物権が債権の移転に従属することを意味し,不可分性とは,債権がある限り担保物権としての効力が保たれるという意味であり,いずれも,担保物権といわれるものが独立の権利ではなく,債権に従属する権利であることを明らかにするものだからである。

この問題解決のための解決法は一つではない。しかし,本書のように,民法に規定された4つの権利をまとまりのあるものとするために,物的担保の本質を優先弁済権(事実上の優先弁済権と法律上の優先弁済権を含む)であるとし,共通の性質としての通有性を付従性と不可分性に求めるなら,少なくとも,学問としての担保法の破綻を免れることが可能となる。

以上の点を踏まえるならば,人的担保を債権法の問題とし,物的担保を物権法の問題として考察する従来の考え方と決別し,両者ともに債権の掴取力の強化の問題であると考える方が,論理的な破綻を免れるばかりでなく,原則と例外のバランスがとれたわかりやすい理論を展開できることが理解できるであろう。

担保物権に関する通説は,留置権,先取特権については,物権としての性質が希薄であることを認めつつ,抵当権は,担保物権の「王座を占めるもの」[我妻・担保物権(1968)6頁]であり,換価・処分権を有し,登記を対抗要件とする典型的な物権であると考えている。

しかし,抵当権が物権であるという点について,現行民法の立法者も,それほどの確信を持っていたわけではない。なぜなら,抵当権の最初の条文である民法369条2項の抵当権は,立法者によれば,不動産を目的とするものではなく,権利(地上権,永小作権)を目的とするものであるため,物権としての「真の抵当権とは言い難い」[民法理由書(1987)361頁]とされていたからである。

以下の表は,抵当権が物権だとすると,説明が困難な論点をリストアップしたものである。抵当権を物権であると考える場合には,以下の問題点をすべてクリアする必要があることを認識すべきであろう。

| 通説が嫌がり,触れたがらない論点 | 通説の立場 | 抵当権を債権の優先弁済効に過ぎないとする本書の立場 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 民法369条2項の抵当権の性質 | 地上権,永小作権も不動産上の物権だから抵当権の目的としても不都合はない(ただし,このことを公言する教科書は少ない。有体物ではない権利の上の抵当権について論じはじめると,混乱が生じるからであろう)。 | 地上権,永小作権は,不動産でなく,権利である。現行民法の立法者も,民法369条2項の抵当権は,「真の抵当権とは言いがたい」☆☆としていた。さらに,権利の上の担保権は,質権でなければならないはずであるが,立法者は,地上権,永小作権の上の質権を否定的に解していた。この問題について,立法者の見解に触れた教科書がないのは,民法369条2項の抵当権が不動産ではなく,権利を目的とするものであり,物権とはいえないからであろう。 |

| 2 | 民法372条によって準用される304条(物上代位)の性質 | 民法304条が準用される結果,抵当権の目的物の範囲として,金銭,その他の物にも及ぶことがある(このことを公言する教科書も少ない。物上代位の目的は有体物ではない債権であることがほぼ確定しているからであろう)。 | 抵当権の目的物は,上記のように,地上権,永小作権のような財産権でも,また,第三債務者に対する債権でもよい(物上代位の場合)。その理由は,抵当権が物権ではなく,債権の掴取力に与えられた優先弁済権であり,抵当権を有する債権者は,債権者代位権の場合と同じく,第三債務者に対して債務名義なしに請求することができるからである。 |

| 3 | 民法377条の抵当権の処分の対抗要件 | 民法177条によって登記が対抗要件となるが[民法376条],例外的に,債務者に対する通知が要求されているに過ぎない[民法377条](この理由を説明している教科書は存在しない。物権法からの説明は不可能だからであろう)。 | 物権行為とされる抵当権の処分行為について,債権譲渡の対抗要件の規定である民法467条が適用されるのは,抵当権が物権ではなく,債権の優先弁済権に過ぎないからである。抵当権の順位は,民法373条の類推によって登記が必要とされるほか,債権の優先弁済権の処分(譲渡)に債権譲渡の対抗要件の規定[民法467条]が必要とされるのは,むしろ,当然である。 |

| 4 | 民法339条により,後で登記された先取特権が先に登記された抵当権に優先するという問題 | 民法339条の規定は,物権秩序を害するものであり,削除されることが望ましい(このことを公言する学者は少数である。しかし,抵当権を物権と考える通説の本音であろう)。 | 債権の優先弁済権の根拠は,物権秩序に従っているのではなく,債権秩序を制御する信義と公平の観点に基づき,目的物との牽連性の有無,強弱によって判断されている。目的物の価値の維持・増加に寄与した債権者には,必然的に優先弁済権が与えられ,その優先順位は,物権法秩序とは反対に,後の保存者は先の保存者に優先するという原則[民法330条1項2文]に従うのである。 |

担保法に関する通説を理解することが困難である理由は,結局のところ,通説の出発点が,「保証債務は,主たる債務と別個・独立の債務であるが,この債務は主たる債務に付従する」とか,「担保物権は,被担保債権とは別個・独立の物権であるが,この物権は,被担保債権に付従する」という,論理学的には完全に破綻した命題によって成り立っているからである。

通説が論理的に行き詰っている点は,多岐にわたるが,上記の*表11は,そのような通説の破綻の中から,物権と信じて疑われていない抵当権に関しても,それが物権だとすると,説明が困難な問題を取り上げ,本書の立場から批判したものである。通説を説明する教師は,これらの点に反論できないことを知ってか知らずか,本能的に,これらの話題から逃れようとする傾向にある。

このような話題について,教師に質問すると,「勉強が足りない。質問をする前に,教科書をよく読みなさい」とか,「そのような瑣末な問題は,取り上げるに足りない」とか,「ピントはずれの質問だ」とかいわれるので,深入りしない方が得策である。そのような勧告を無視して,質問を続けると,「そんな問題であれこれ悩むのは,センスが悪い証拠だ」といわれたり,挙句の果てに,「変な学生だ」と思われたりするのが落ちである。教師も自分が理解できない通説・判例を苦労して教えているのであるから,傷口に塩を塗りこむような質問は控えるのが,大人のマナーというものであろう。どうしても,質問して議論を深めたいと思うのであれば,質問の相手が,通説に対する破壊的な学説[加賀山・担保法(2009)]に接したことがあるかどうかを事前に見極めてからにするのが賢明である。

第1編 担保法総論

物的担保が物権と考えられてきた理由は,物的担保には,直接取立権,追及効,優先弁済権という債権には見られない特別の性質があるからだと考えられてきたからである。

しかし,債権も,それを保全するために,実は,債権の効力そのものとして,潜在的な換価・処分権(掴取力)のほか,直接取立権,追及効,優先弁済権を有している。それが,これから紹介する債権者代位権・直接訴権(直接取立権を実現するメカニズム),詐害行為取消権(追及効を実現するメカニズム),同時履行の抗弁権・不安の抗弁権(事実上の優先弁済権を実現するメカニズム),相殺(法律上の優先弁済権を実現するメカニズム)である。

債権自体にこのような効力が備わっているとすると,物的担保を,あえて,物権と考える必要はなくなる。なぜなら,物的担保の効力である直接取立権,追及効,優先弁済権を債権の効力として説明することができるからである。

これまで,債権者代位権,詐害行為取消権,同時履行の抗弁権,相殺について,これらの方法・手段(メカニズム)が,すでに,物的担保の本質である債権の掴取力の強化を実現しているとの観点から分析されたことはなかった。本書は,まさに,このような観点から,債権の対外的効力といわれてきた債権者代位権,詐害行為取消権の特徴を明らかにするとともに,同時履行の抗弁権,相殺の担保的機能に着目して,債権の中に,すでに,優先弁済権を認める規定が存在していることを明らかにする。

債権質の場合に質権者が債務者に対する債務名義なしに,第三債務者に対して直接取立ができる[民法366条]のは,質権が物権だからであると考えられてきた。しかし,債権の内部においても,債務者に対する債務名義なしに直接第三者に対して直接取立を請求できる制度が存在する。それが,債権者代位権,および,その進化系としての直接訴権である。

それでは,債権者代位権や直接訴権は,なぜ,債務者に対する債務名義なしに,直接第三債務者に対する取立が可能なのであろうか。ここでは,債権の取立権の一例として債権者代位権(action oblique)を取り上げ,債権執行との違いを明らかにするとともに,債権者代位権の進化系としての直接訴権(action directe)の2つのタイプ(完全直接訴権:保険金の直接請求権[自賠法15条,16条]と不完全直接訴権[民法613条])を取り上げ,取り立て権として見た場合の債権者代位権と直接訴権との異同を明らかにする。そして,このような問題の探求を通じて,債権における直接取立権がどのような要件で実現されるのかを理解する。

債権は,債務不履行になった場合に,掴取力によって債務者の財産に対する換価・処分権を獲得する。ただし,それは,強制執行という手続きによって初めて実現されるものであり,債権に固有の権利ではないのであるから,物的担保の効力(債務名義を必要とせずに債権の回収を実現できるという効力)を債権の掴取力から導くことはできないというのが従来の考え方である。なぜなら,従来の考え方によれば,債権によって債務者の財産を換価・処分するためには,第1に,債権の存在を明らかにする債務名義が必要であり,その債務名義に基づいて,債務者の財産に対する差押えが可能となり,その差押えの効力として,債権者は,初めて,債務者の財産の換価・処分ができると考えるからである。

しかし,この考え方では,債権者の対外的効力であり,ドイツ民法には存在せずフランス民法に由来する債権者代位権(action oblique),直接訴権(action directe),詐害行為取消権(action paulienne)を説明することができない。

その理由は,この節で第1に取り上げる「債権者代位権」に関しては,債務者が無資力の場合に限ってではあるが,債権者は,債務名義を必要とせず,直接第三債務者に対して債務の弁済を債権者に対してするよう請求できるからであり,第2に取り上げる「直接訴権」または第3に取り上げる「債権者代位権の転用」の場合には,債務者が無資力でなくても,債権者の債務者に対する債権(α債権)と債務者の第三債務者に対する債権(β債権)との間に密接な関係があるならば,債権者は,債務名義を必要とせず,直接第三債務者に対して,β債権の弁済を債権者にするよう請求できるからである。なお,追及効を実現する詐害行為取消権については,次の第2節で詳しく説明する。

この節で最初に取り上げる「債権者代位権」(action oblique)とは,債権者が,自己の債権を保全するために,債務者に属する権利を債務者に代わって行使することのできる制度である[民法423条]。

本来,債務者が自己の財産をどのように管理するかは債務者の自由であるが,資力が悪化した債務者は往々にして債権回収に不熱心となる。そこで,債務者の無資力を要件として債権者が債務者の権利を代位行使することが認められているのである。

|

| *図11 債権者代位権と債権差押えとの対比 |

債権者代位権の特色は,強制執行手続きとは異なり,債務者に対する債務名義[民事執行法22条]なしに第三債務者に対して,裁判外の請求または訴え(給付訴訟としての代位訴訟)を提起できる点にある。そして,債権者が第三債務者を相手取って訴えを提起した場合の判決の効力は,債務者(中間債務者)に対しても既判力を生じるとされている[民事訴訟法115条1項2号]。

従来は,そのような直接取立権は,債権「質」の権利者だけが,物権の効力としてできるに過ぎない[民法366条]と考えてきたが,債権者代位権,直接訴権の研究が進展するにつれて,債権(α債権)を有する債権者は,債権者の資格で債務者の債権(β債権)を直接に取り立てる権利を有していることが明らかになっている。

債権者は,差押えなしに,債務者の財産(債権)を直接に取り立てることができる。そのため,物的担保者が,差押えなしに,担保権の実行ができることをわざわざ物権の効力として説明する必要はなく,債権の執行として,第三債務者に対して直接取立権があることを説明することが可能となる。

確かに,債権者の債権の弁済期が到来しない間は,保存行為を除いて,裁判上の請求しかなしえない(民法423条2項,非訟事件手続法72条~74条(裁判上の代位))。しかし,債権者が裁判上の代位の申請を行ってそれが認められて,債務者に告知されたときは,債務者は,その権利の処分ができなくなるという効力が生じる[非訟事件手続法76条]。このことからも,債権者代位権は,単に債務者に属する権利を保全するため,かつ,総債権者の利益のために行使する権利にとどまるものではなく,債務者に代わって,相手方に対して直接取立てを行使できる債権者の権利であり,債権担保権として位置づけられるべきことになる。

この意味でも,債権者代位権の構造と,債権の差押えとの違いを理解することが重要となる。

債権者が債権者代位権を行使するためには,民法423条の解釈上,以下の要件が満たされていなければならない。

第1の要件の解釈として,通説・判例〈大判明39・11・21民録12輯1537頁〉は,債権者代位権の行使要件として,債務者が無資力であることという要件を付加している。

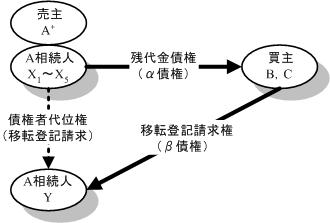

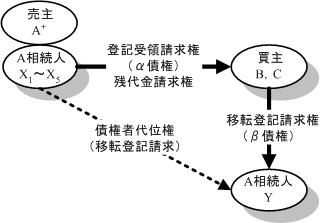

もっとも,金銭債権ではなく,特定物債権が問題となる債権者代位権の転用の場合には,判例は,無資力要件を不要としている〈大判明43・7・6民録16輯537頁など〉。以下の判例〈最一判昭50・3・6民集29巻3号203頁〉は,金銭債権についても,無資力要件を緩和したものと考えられているが,事案をよく検討してみると,本権の被担保債権は,金銭債権(残代金債権)ではなく,むしろ,特定物債権(登記受領請求権)として構成すべきであり,債権者代位権の「転用」に当たる事例であり,無資力要件を緩和したものではないことがわかる。

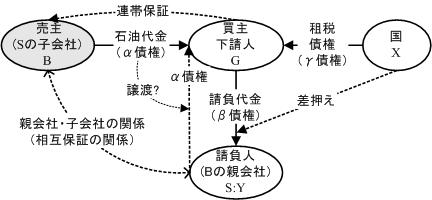

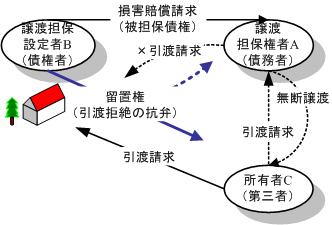

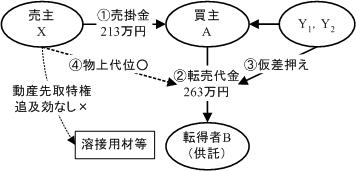

| 最一判昭50・3・6民集29巻3号203頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第12事件 買主〔B,C〕に対する土地所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一部の者〔Y〕が右義務の履行を拒絶しているため,買主が,相続人全員による登記手続義務の履行の提供があるまで代金全額について弁済を拒絶する旨の同時履行の抗弁権を行使している場合には,他の相続人〔X1~X5〕は,自己の相続した代金債権を保全するため,右買主が無資力でなくても,これに代位して,登記手続義務の履行を拒絶している相続人〔Y〕に対し買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができる。 |

|

|

|

| *図12 判例の立場 金銭債権を被保全債権として構成するため, 債権者代位権の無資力要件がネックとなる。 |

*図13 本書の立場(転用事例の活用) 登記関連の請求権を被保全債権として構成するため, 転用事例として無資力要件を不要とすることができる。 |

債務者自身が権利を行使した後は,債権者は,重ねて権利を行使することができない。しかし,いったん,債権者が債権者代位権の行使を債務者に通知するか,債務者が債権者の行使を知った後は,債務者は,その権利の処分ができなくなると解している〈最三判昭48・4・24民集27巻3号596頁〉。

このような判例の立場によると,債権者代位権の場合には,債権者代位権の要件が満たされて(債務名義は不要である),その行使が行われると,差押えと同様の効果が認められることになる。一般的に,担保権に基づく債権執行の場合にも,債務名義によらず,法定文書の提出に基づく,執行裁判所の差押えによって開始するが[民事執行法193条2項による143条の準用],債権者代位権の場合にも,債権者代位権の行使という簡易な手続きとして同様の結果が認められていると考えることもできよう(後述の「包括担保権説」に対する部分的肯定)。

債権者の債権の弁済期が到来しない間は,保存行為を除いて,裁判上の請求しかなしえない([民法423条2項],[非訟事件手続法72条~74条(裁判上の代位)])。しかし,先にも述べたように,債権者が裁判上の代位の申請を行ってそれが認められて債務者に告知されたときは,債務者は,その権利の処分ができなくなるという効力が生じる[非訟事件手続法76条]点が重要である。このことも考慮して,上述の債権者代位権の「差押と同様な効果」が正当化されているからである。

一身専属性については,学説において,判断基準についてさまざまな説がある。この問題を理解する上で,遺留分減殺請求権について,一身専属性が認められ,債権者代位権の行使が否定された最高裁判決〈最一判平13・11・22民集55巻6号1033頁〉が参考になる。

債権者代位権は,債権者が自らの債権を保全するために債務者の権利を債務者に代わって行使する制度であるから,債権者が行使できる債権の範囲は,債権者の債務者に対する債権(α債権)の範囲と債務者の第三債務者に対する債権(β債権)の範囲とによって二重に制限される。

|

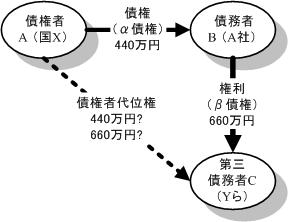

最三判昭44・6・24民集23巻7号1079頁 民法判例百選Ⅱ第11事件 債権者〔国X〕が債務者〔A社〕に対する金銭債権〔α債権:約440万円〕に基づいて債務者の第三債務者〔Yら〕に対して有する金銭債権〔β債権:約660万円〕を代位行使する場合においては,債権者は自己の債権額〔約440万円〕の範囲においてのみ債務者の債権〔β債権〕を行使しうると解すべきである。 |

| *図14 債権者代位権を行使できる範囲 |

債権者代位権の行使の範囲が二重に限定されることは,当然のように思われる。しかし,後に述べる債権者代位権の転用の場合には,平成11年の最高裁の大法廷判決〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉は,抵当権者の債務者(設定者)に対するα債権(担保価値維持請求権)は目的物の引渡しを含むものではないにもかかわらず,債務者の第三者に対するβ債権(目的物の引渡請求権)を代位行使できるという初歩的なミスを犯したという例がある。なお,最高裁は,平成17年判決〈最一判平17・3・10民集59巻2号356頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第88事件)〉で先の債権者代位権による明渡構成を放棄している。ただし,抵当権に物権的請求権としての明渡請求権を認めている点では,再び誤りを犯しているので,この点については,「債権者代位権の転用」の最後の箇所(*4C)で詳しく説明する。いずれにせよ,債権者代位権の行使の範囲については,特に,債権者代位権の転用に関して,最高裁でも間違えることがあるほどであるから注意をする必要がある。

「債権者代位権」(action oblique)は,フランス民法を参考にしてわが国に導入された制度であり,ドイツ民法には存在しない。ドイツ民法に存在しない理由は,ドイツでは,債権差押えの制度が発達しており債権者代位権の必要性を認めなかったからである。むしろ,フランスでは,債権差押えの制度が未発達であったために債権者代位権の制度が発達した。

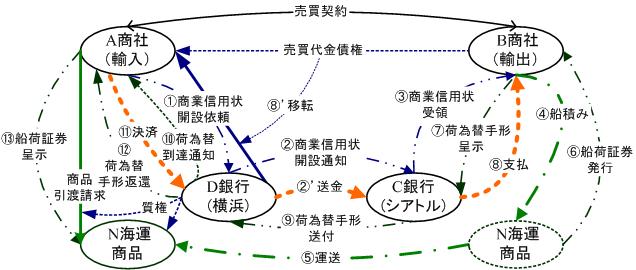

この節で第2に取り上げるのは,債権者代位権(action oblique)の進化系として,特に保険法の分野で世界をリードするフランス起源の直接訴権(action directe)の制度である。

わが国では,直接訴権の制度は教科書レベルではあまり取り扱われていないが,民法613条が直接訴権の制度を取り入れたものであることは,現行民法の起草委員であった[梅・要義巻三(1897)659頁]も認めている。また,自賠法16条が直接訴権の制度を継受したものであることも明らかである(詳しくは,加賀山茂「民法613条の直接訴権《action directe》について(1)」阪大法学102号(1977年3月)65-105頁,(2・完)阪大法学103号(1977年10月)87-136頁を参照のこと)。

そればかりでなく,民法の解釈論として難解な部分を理解するためには(例えば,民法443条における2文の意味を調べたり[梅・要義巻三(1897)131頁],後に述べる平成20年最高裁判決〈最三判平20・2・19民集62巻2号534頁(平成20年度重要判例解説・民法11事件)〉を理解したり,同じく,後に述べる民法613条1項2文の反対解釈の是非を論じる場合など),直接訴権の考え方をマスターすることが必要である。直接訴権の考え方は,確かに,通常の教科書には載っていない考え方ではあるが,民法を深く理解する上で重要な地位を占めるものなので,この考え方をマスターするための努力を惜しむべきではない。

直接訴権の考え方をマスターするには,以下の2点を理解することが必要である。

第1は,債権者代位権と直接訴権との相違点について理解することである。前者(債権者代位権)の場合には,債権者は,自己の債権(α債権)を保全するため,債務者の債権(β債権)である他人の債権を自己の名で行使するに過ぎない。したがって,他人の権利を行使することを正当化するための無資力要件が必要である。これに対して,後者(直接訴権または債権者代位権の転用)の場合には,α債権とβ債権が密接に関連していることが必要であるが,債務者の債権(β債権)を自己の名で,かつ,自己の権利として行使することができるのであり,無資力要件は必要とされない。

| 分類 | 意味 | β債権の移転 | 典型例 | 条文 | 無資力 要件 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 債権者代位権 (action oblique) |

通常の 債権者代位権 |

α債権の債権者Aは,債務者Bの債権(β債権)を自己の名で,他人の権利として代位行使 | β債権は,Aに移転しない | 金銭債権の代位行使 | 民法423条 | 必要 |

| 債権者代位権 の転用 |

登記請求権の代位行使 | 不要 | ||||

| 直接訴権 (action directe) |

完全直接訴権 | α債権の債権者Aは,債務者の権利(β債権)を自己の名で,自己の権利として行使 | β債権は,最初から当然にAに移転する | 被害者の保険会社に対する直接訴権 | 自賠法16条 | 不要 |

| 不完全直接訴権 | β債権は,意思表示により,Aに移転する | 賃貸人の転借人に対する直接訴権 | 民法613条 民法314条, 民法105条 |

第2は,直接訴権には以下のような2つの種類があること,すなわち,完全直接訴権(action directe parfaite)と不完全直接訴権(action directe imparfaite)とがあることを理解することである。両者の違いは,前者(例えば自賠法16条)が,債権(α債権)の発生の時点で,すでに,目的債権(β債権)が債権者に移転するのに対して,後者(例えば民法613条)は,債権者の意思表示によってはじめてβ債権が債権者に移転する点にある。ただし,直接訴権が発生した後の効果については,両者に違いはない。

直接訴権の制度は,現在では,特に,保険法の分野において完全直接訴権(action directe parfaite)として発展しており,交通事故の被害者が,加害者に対する損害賠償請求で勝訴するという手続き(債務名義)なしに,加害者の加入している保険会社に対して,保険金の支払いを直接請求できるという制度へと結実した。わが国も,これに倣って,自賠法16条が,被害者の保険会社への直接請求(直接訴権)を認めている。この直接訴権は,自賠法15条の差押え的効力とあいまって,被害者に対して,債権者代位権に優先する効力を有している。

自賠法16条に基づく被害者の保険会社に対する直接請求権は,フランスの直接訴権(完全直接訴権)をわが国に導入したものである。

自賠法(自動車損害賠償保障法) 第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)

①第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは,被害者は,政令で定めるところにより,保険会社に対し,保険金額の限度において,損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

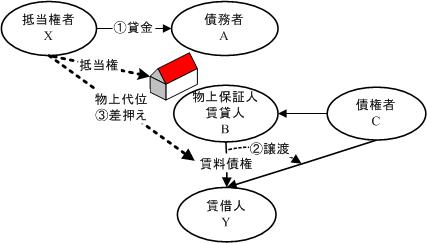

|

| *図15 自賠法16条の直接請求権の構造 |

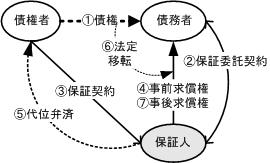

自賠法16条の直接訴権を理解するためには,自賠法3条の被保全債権(α債権)の存在,加害者の保険会社に対する保険金請求権(β債権)の存在を前提としつつも,事故が発生した段階で,β債権は,被害者に当然に移転し,保険会社は,被保険者(加害者)に対して保険金の支払いを禁じられるという点に注目しなければならない[自賠法15条の反対解釈]。事故が発生した時点で権利の主体はBからAへと変更され,したがって,β債権は,Aへと移転する。β債権を取得したAのBに対するα債権は,本来なら代物弁済として消滅するはずであるが,直接訴権の場合には,民法613条2項に明文の規定があるのと同様,債権者を保護するために,α債権も消滅せずに連帯保証責任として存続する。したがって,もしも,加害者BがAに損害賠償責任を履行した場合には,連帯保証人としてのBは,はじめて,保険会社Cに対して,保険金の請求をすることができるようになるのである[自賠法15条]。

自賠法(自動車損害賠償保障法) 第15条(保険金の請求)

被保険者は,被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ,保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。

自賠法16条に関しては,2008(平成20)年に最高裁が注目すべき判決を下しているので,簡単に紹介しておく(詳細については,尾島茂樹「判批」ジュリ1376号(平成20年度重要判例解説)95頁(民法第11事件)を参照のこと)。

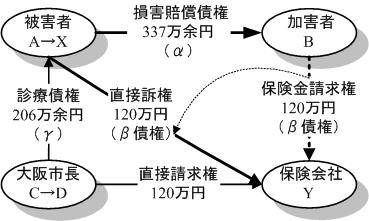

|

最三判平20・2・19民集62巻2号534頁 平成20年度重要判例解説・民法11事件 (事案)自賠法16条に基づく被害者の保険会社への直接訴権と,老人保健法(現在は,高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて被害者に対して医療行為をした市町村長の保険会社への直接請求(老人保険法41条1項,現行法(高齢者の医療の確保に関する法律)58条1項)とが競合した。最高裁は,被害者の直接訴権と市町村長の直接請求について比例配分による取扱いをしてきた従来の保険実務を否定し,以下のように判示した。 (判旨)自賠法16条に基づく直接訴権は,医療を行った市町村長の直接請求(被保険者〔被害者〕が第三者〔加害者〕に対して有する損害賠償の請求権〔自賠法3条〕を取得する)に優先する。 |

| *図16 直接訴権と債権者代位権の競合 〈最三判平20・2・19民集62巻2号534頁〉 |

このような結果は,債権差押えによる方法では実現できないのであり,フランスで発展した直接訴権の考え方を採用した場合にのみ正当化が可能である。なぜなら,債権間の密接な関連性を理由に認められる直接訴権は,そのような密接な関係を有しない債権者代位権に優先すると考えられているからである。

本件の場合,被害者が保険会社に対して行使する権利は,β債権と密接な関係を有する自動車事故による損害賠償債権(α債権)に基づいて発生する完全直接訴権である。これに対して,被害者に対して治療を行った市町村長が医療保険法41条1項,現行法(高齢者の医療の確保に関する法律)58条1項で取得される直接請求権は,市町村長が被害者に対して有する診療債権(γ)を被保全債権とし,被害者の直接訴権を目的債権(β債権)とする債権者代位権の行使に過ぎないと考えられる。その理由は,第1に,β債権は,事故の当時から当然に被害者のみに帰属しており,自賠法15条は,被害者の権利を確保するために,保険会社が被保険者である加害者に対する支払いをも制限している。第2に,これに対して,被保全債権(γ債権)と自賠法16条に基づくに基づく保険金請求権(β債権)との間には,被害者の損害賠償債権(α債権)と自賠法16条に基づく保険金請求権(β債権)ほどの密接な関係はないからである。

被害者に対して治療を行った市町村長は,確かに,医療保険法41条1項,現行法(高齢者の医療の確保に関する法律)58条1項で取得する。しかし,その理論的根拠は,市町村長が被害者に対して有する診療債権(γ)を被保全債権とし,被害者の直接訴権を目的債権(β債権)とする債権者代位権の行使に過ぎないと考えられる。このため,自賠法16条に基づく直接訴権は,医療を行った市町村長の直接請求に優先することになるのである。

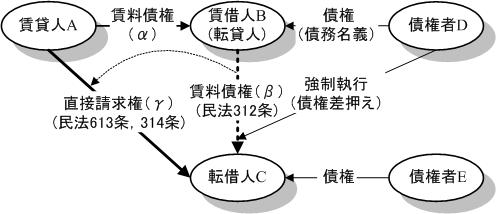

民法613条(賃貸人の転借人に対する直接訴権)は,債権者代位権から進化したフランス民法の直接訴権を取り入れた制度である[梅・要義巻三(1897)659頁]。

民法613条の直接訴権は,自賠法16条の完全直接訴権に較べると不完全直接訴権(action directe imparfaite)といわれる制度であり,前者(完全直接訴権)が事故の発生のときから,β債権が債権者である被害者へと移転するのに対して,後者(不完全直接訴権)の場合には,β債権が債権者(賃貸人)に移転するのは,賃貸人Aが転借人Cに請求した時点である。したがって,AがCに直接請求するまでは,BはCに転貸賃料を請求できるし,また,CはBに対して適法に転借料の支払いをすることができる。しかし,賃貸人Aが転借人Cに直接請求を行使すると,それ以降については,完全直接訴権の同様と同様の結果が生じる。すなわち,賃借人Bは,賃貸人Aに賃料を支払って被保全債権を消滅させない限り,転借人Cに転貸賃料を請求することはできないし,転借人Cも,賃借人Bに対して転借料の支払いをすることが禁じられる。

|

| *図17 民法613条の直接請求権の構造 |

なお,不完全直接訴権(民法613条)のメカニズムに関する詳しい説明は,[加賀山・担保法(2009)69-73頁]を参照のこと。

わが国の従来の学説は,フランスで発展し,自賠法を含めて保険法の分野で大きな影響力を有している直接訴権(action directe)の考え方を十分に理解していないのが現状である。

しかし,直接訴権の要件としての被保全債権(α債権)と目的債権(β債権)とが,密接な関係にある場合には,わが国の通説・判例ともに,「債権者代位権の転用」という法理を使って,債権者代位権の要件としての「無資力要件」を緩和し,かつ,債権者代位権とは異なり,債権者が債務者の権利を代位行使するのではなく,債権者が自らの名で債務者の権利を行使すること,すなわち,直接訴権の制度と同じ結果を,それとは気づかずに採用している。したがって,直接訴権の考え方を理解した後であれば,「債権者代位権の転用」の意味,要件を理解することが容易となる。

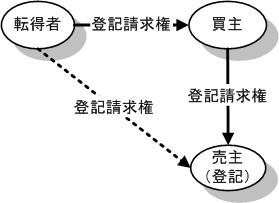

登記請求権の代位行使の場合には,α債権とβ債権との間に密接な関係(両者ともに登記請求権であり,しかも,β債権がα債権の前提となっている)ため,無資力要件が緩和されている。

|

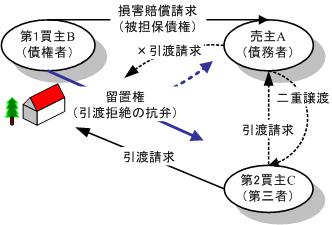

大判明43・7・6民録16輯537頁 民法判例百選Ⅱ第13事件 甲(売主)が其所有に属する土地を乙(買主)に売渡し,乙は更に之を丙(転得者)に売渡したる場合に於て,孰れも其売買に因る所有権移転の登記を為さざるときは,丙(転得者)は民法第423条に依り,乙(買主)に対する登記手続の請求権を保全する為め乙(買主)の甲(売主)に対する登記手続の請求権を行使し得るものとす。 民法423条は債権者が保全せんとする債権に付き別に制限を設けざるを以て,同条の適用を受くべき債権は,債務者の権利行使に依りて保全せらるべき性質を有すれば足り,其債務者の資力の有無に関係を有すると否とは必ずしも之を問ふの要なし。 |

| *図18 債権者代位権の転用例(その1) 登記請求権 〈大判明43・7・6民録16巻537頁 民法判例百選Ⅱ第13事件〉 |

明治43年の大審院判例の場合には,転得者は,自らの名で,しかし,他人である買主の権利を行使しているに過ぎないため,あくまで債権者代位権の転用の場合であって,直接訴権の域にまでは達していない。

直接訴権の場合には,債権者は,自らの名で,自らの権利として,売主に対して中間省略登記を請求できるという場合に利用できる。もっとも,わが国の実務では,中間省略登記は認められていない。しかし,中間省略登記ができる例外的な場合も存在しており,その場合には,まさに,直接訴権が認められることになる。

賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求(明渡請求)の場合には,債権者代位権の転用として,無資力要件が緩和されている。

|

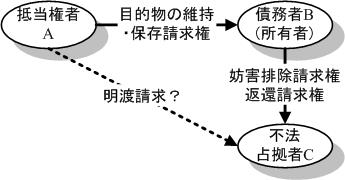

大判昭4・12・16民集8巻944頁 民法判例百選Ⅱ〔第5版〕第12事件 土地の賃借人は,賃借権を保全する為,賃貸人たる所有者に代位して,土地を不法に占拠せる第三者に対し,妨害排除の請求権を行使することを得るものとす。 最二判昭29・9・24民集8巻9号1658頁 建物の賃借人が,賃貸人たる建物所有者に代位して,建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合には,直接自己に対して明渡しをなすべきことを請求することができる。 |

| *図19 債権者代位権の転用例(その2)賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求権 〈大判昭4・12・16民集8巻944頁,最二判昭29・9・24民集8巻9号1658頁〉 |

|

昭和29年の最高裁判決の場合には,賃借人は,自らの名で,かつ,自らの権利として不法占拠者に対して,明渡請求が認められている点で,単なる債権者代位権の転用にとどまらず,直接訴権への進化という現象が生じている。

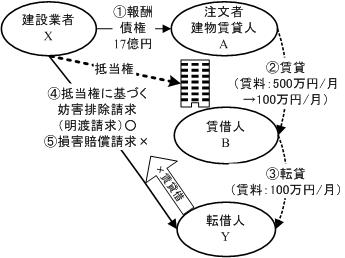

抵当権の執行を妨害する不法占拠者に対して,占有を伴わない物的担保権者としての抵当権者は,抵当権設定者が有する不法占拠者に対する所有権に基づく妨害排除請求権・返還請求権を代位行使して,不法占拠者に対して抵当権者への返還請求ができるかどうかが問題とされた。

|

最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁 第三者〔C〕が抵当不動産を不法占有することにより,競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者〔A〕の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,抵当不動産の所有者に対して有する右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため,所有者〔B〕の不法占有者〔C〕に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。 |

| *図20 〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉 |

抵当権とは,抵当権設定者の目的物に対する使用・収益権を奪わずに,目的物の価値から優先弁済権を受けることが権利であり,抵当権者は,いかなる意味でも,自らが抵当目的物を占有する権限を有しない(民法369条1項)。つまり,抵当権者は,占有訴権を有しないのであり,以下に述べる理由により,占有訴権の進化系としてのいわゆる物権的請求権をも有しないと考えるべきである。少なくとも,抵当権者Aは,抵当権設定者(債務者または物上保証人)に対して,目的物の引渡を要求する権利を有しない(β債権を利用するに値するα債権が存在しない)のであるから,抵当権者は,Bの権利(β債権)を代位行使することはできないのである。

本件は,抵当権に対する執行妨害の事例である。執行妨害に対する対策は,あくまで,民事執行法で解決すべき問題であり,実体法の法理をまげてまで解決すべき問題ではない。民事執行法の度重なる改正により,現在では,抵当権者は,以下のように,第三者による執行妨害に対して,必要かつ十分な措置を講じることができるようになっており,占有を伴わない権利しか有しない抵当権者に目的物の明渡請求を認める必要性は存しない。

債権者代位権を理論的にどのように位置づけるか,無資力要件は必要か,債権者代位権を行使する債権者に優先弁済権を認めるべきかどうかについては,学説上,以下のような厳しい対立が見られる。

| 学説 | 主張者 | 学説の概要 | 問題点 | 本書の立場 |

|---|---|---|---|---|

| 責任財産 保全制度説 (通説・判例) |

我妻栄ほか | 債権者代位権は,債務者の責任財産を保全するための制度であり,その効果は総債権者のために生じる。 | 金銭債権については,債権者代位権を行使する債権者が,債務者に代わって取り立てた金銭を債務者に返還する債務について,その債務と債権とを相殺すること等によって,「事実上の優先弁済権」を取得することをやむをえないとする。 | 金銭債権について,債権者代位権を行使する1人の債権者が事実上の優先弁済権を有することを認めるのであれば,それは,すべての債権者のための責任保全の制度であるとの理論の出発点から逸脱しており,整合的な理論とはいえない。 |

| 簡便な債権 回収手段説 |

天野弘「債権者代位権における無資力要件の再検討(上)(下)」判タ280号(1972)24頁,282号(1972)34頁 | 債権者代位権を,迂遠な強制執行手続きを回避する簡便な債権回収手段として位置づける。 | 債務者の無資力要件を必要なしとする。 | 債権者代位権について,債務名義を要しない簡易な債権担保執行として位置づける点は評価できるが,次に述べるように,債権者代位権の行使要件のうち,無資力要件を一律に不要とすることは,行き過ぎであろう。 |

| 包括 担保権説 |

[平井・債権総論(1994)260頁以下] | 債権者は,債務者の財産に対して一種の「包括担保権」を有し,その実行方法として債権者代位権がある | 金銭債権者が債務者の有する金銭債権を代位行使した場合の優先弁済の結果を,債権者代位権の中心的機能として正面から肯定し,これを積極的に正当化しようとする。 | 債権者代位権が包括担保権の実現方法であるということから,一般的に,債権者代位権には無資力要件が不要であるとか,優先権を付与することができるという考え方は,理論的には正当化できない。 |

| 間接訴権・ 直接訴権 区別説 |

[加賀山・担保法(2009)] | 債権者代位権と直接訴権とを区別し,前者の場合には,無資力要件を必要とし,優先弁済権を有しないが,後者の場合には,債権間に密接な関係があるため,無資力要件を必要とせず,事実上の優先弁済権も有するとする。 | 現行民法の立法者は,民法613条の直接請求権は,被保全債権(α債権)と目的債権(β債権)とが密接な関係にある場合であり,フランスの直接訴権の制度を採用したものであると考えていた[梅・要義巻三(1897)659頁]。しかし,この考え方は,わが国ではいまだに普及しておらず,この制度を理解できる人が少ない。 | 債権者代位権はドイツ民法にはないフランス民法由来の制度であり,フランスでは,債権者代位権(間接訴権)と直接訴権は,それぞれ独自の制度として発展してきた。わが国の民法613条も,また,自賠法15条も,直接訴権の制度を採用しており,直接訴権の制度の研究の進展が望まれる。 |

債権者代位権は,債務者に対する債務名義を必要としない点で,債権差押えとは異なり,むしろ,担保権の実行手続[民事執行法193条]と類似する。この側面を重視する点で,本書の立場は包括担保権説[平井・債権総論(1994)260頁以下]に近い。しかし,だからといって,債権者代位権の行使について,無資力要件を不要とし,かつ,優先弁済的効力を認めるというのは,行き過ぎであろう。本書のように,債権者代位権と直接訴権とを区別し,一方で,前者(債権者代位権)の場合には,あくまで債務者の権利を債権者の名で行使するのであるから債務者の無資力要件を必要とする。しかし,他方で,後者(直接訴権,債権者代位権の転用)の場合には,被保全権利と目的債権との間の密接な関係(牽連性)を要件としており,被保全自らの権利として自らの名で法定移転した権利を行使するのであるから,無資力要件は必要でなく,また,事実上の優先弁済権を認めることができるというように,類型的な考察を行うべきであろう。

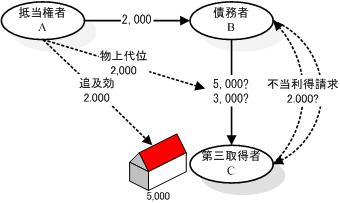

債権は,当事者間でのみその効力を有するというように相対的であるのに対して,物権は,排他的な支配権であり,誰に対しても主張できる対世権であると考えられてきた。したがって,物が第三者に譲渡されたような場合に,その物に対する権利を主張できること,すなわち,追及効は,物権の特質であり,債権にはない性質であるとされてきた。例えば,抵当権者が債務者に対する債務名義なしに,第三者に譲渡された抵当不動産に対して追及できるのは,抵当権が物権だからであると考えられてきた。しかし,物権とされる先取特権については,追及効が否定されている[民法333条]。留置権や動産質権も,占有を失うと,第三者への追及ができなくなる([民法302条],[民法352条])。反対に,賃借権のように,債権であっても,登記をすると,第三者に対して追及効を有する場合がある[605条]。

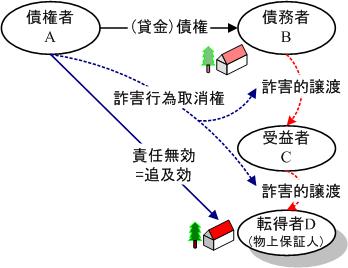

ここでは,債権の体外的効力とされている詐害行為取消権が,受益者・転得者の悪意を要件として,債権に追及効を与える制度であること,抵当権が登記(すべての人を悪意とする仕組み)を通じて,追及効を有しているのと連続していること,受益者・転得者は,抵当権の場合の第三取得者と類似の立場に立つに至ることを明らかにする。

債権の相対性を貫くと,債権の掴取力は,債務者の責任財産に限定されるはずである。しかし,債務者が債権者を害することを知って(害意),その責任財産を逸失させた場合には,債権者は,受益者・転得者が悪意である限り,債務者が逸失させた財産に対して,どこまでも追及し,債権の掴取力を及ぼすことができる[民法424-426条]。

このことは,抵当権者が,登記があることを条件に,目的不動産の第三取得者に対して,どこまでも追及できるのと同様である。現行民法に詐害行為取消権(債権者取消権ともいう)[民法424-426条]が存在することによって,これまで,物権に特有の現象として説明されてきた追及効は,決して,物権に特有の効力ではなく,債権の掴取力も,追及効を持つ場合があることがわかる(詐害行為取消権[民法424-426条]=債権の追及効)。

もっとも,債権の掴取力が追及効を持つのは,債務者に害意があり,かつ,受益者・転得者が悪意の場合に限定される。これに対して,物権とされる抵当権の場合には,登記さえあれば第三取得者の善意・悪意とは無関係に追及効が生じるのであるから,詐害行為取消権による追及効と抵当権の追及効とは次元が異なるようにも見える。しかし,抵当権が登記されている場合には,抵当権が登記されている物件を取得する第三者(第三取得者)は,抵当権の存在を知ることができる。そうすると,抵当権の追及効も,物権だから当然に生じるというわけではなく,登記を通じて,第三取得者の悪意が推定されているからに過ぎないと考えることも可能である。

このように考えると,詐害行為取消権による債権の追及効が,債務者の害意を要件とし,受益者・取得者が悪意であることによって成り立っているのと,物権であるとされている抵当権の追及効が,抵当権の登記を要件とし,第三取得者の悪意の推定によって成り立っている(登記があっても,第三取得者が抵当目的物を善意で時効取得した場合には,追及効も消滅する[民法397条]。*第5章第5節9C参照)のと,大差がないともいえる。

詐害行為取消権の追及効と抵当権の追及効とをパラレルに考えることができるようになると,抵当権の場合に,追及を受ける第三取得者が物上保証人と同じ立場に立たされるのと同様,追及を受ける悪意の受益者・転得者も,同様にして,物上保証人と同じ立場に立たされることになることがわかる。したがって,いずれの場合も,目的財産の取得者は,前主に対して追奪担保責任([民法568条]または[民法562条])を追及できることも理解できる(詐害行為取消権[民法424-426条]=債務と責任との分離)。

このようにして,詐害行為取消権についての深い理解が得られると,抵当権を学習する際にも,抵当権が設定された物件の第三取得者の法的地位についての理解が容易となる。そればかりでなく,詐害行為の取消しにおける「取消し」の意味が,破産法上の「否認権」[破産法160-176条]に通じることが理解できるばかりでなく,対抗問題における否認権説における「否認」(例えば,[民法37条5項]にある「否認」は,対抗不能と同じ意味である)と同じであることも理解できるようになる(詐害行為取消権[民法424-426条]=責任財産の逸失の対抗不能)。

このようにして,詐害行為取消権を題材として,追及効のプロセスを①債務と責任の分離,②詐害行為取消権(否認権)の行使,③責任分離の対抗不能というように理解を進めていくと,不動産二重譲渡の対抗問題と,詐害行為取消権における対抗不能説との共通性も理解できようになり,最終的には,民法の中で,理解が最も困難といわれている「対抗不能の一般理論」(詳しくは,[加賀山・対抗不能の一般理論(1986)6頁以下参照]) をマスターすることも可能となるのである。

詐害行為取消権は,ローマ法のパウルスの訴権(actio Pauliana)の系統を引く,フランス民法典1167条(action paulienne)をわが国の民法が継受したものである。パウルスの訴権(旧民法では,これを廃罷(はいひ)訴権としていた)とは,債権者が自己の債権を保全するため,債権の一般的担保を構成する債務者の財産(patrimoine)を不当に減少させる債務者の詐害行為を取り消す裁判上でのみ行使しうる権利,すなわち,訴権であるとされている。

|

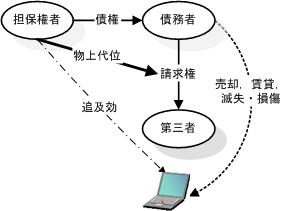

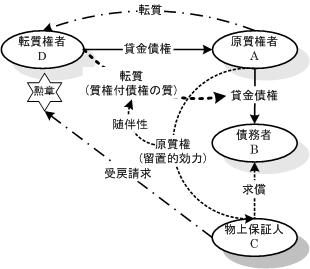

| *図21 詐害行為取消権の法的性質(債権に与えられた追及効) |

わが国の民法は,これを詐害行為取消権としている[民法424条~426条]。しかし,ここでいう「取消し」とは,通常の「取消し」とは以下の点で異なっている。

第1に,制限行為能力者(未成年者,成年被後見人,被保佐人,被補助人)の法律行為の取消し(民法5条以下),瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫による意思表示)の取消し(民法96条)の場合には,取消しができるのは,当事者の一方,または,その承継人であって,決して第三者ではない。ところが,詐害行為取消権の場合に取消しを行うのは,当事者の一方ではなく,第三者である債権者である。したがって,この問題は,単純な取消しの問題ではないことが明らかである。フランスでは,この権利(パウルスの訴権)は,第三者の権利であるため,当事者間の詐害行為が第三者である債権者に対抗できない問題(対抗不能の問題)であると解されている(*表14参照)。

すなわち,債権者は詐害行為を取消しによって無効とする必要はなく,詐害行為の効果のうちの,債権者を害する部分(責任財産の逸失)のみを対抗できないとできればそれでよい。つまり,債権者は,債務者の責任財産に対して掴取力を有しているのであり,たとえ,詐害行為によって債務者の責任財産が受益者や転得者へと移転しても,それを名目上のものに過ぎないとみなし,詐害行為によっても債務者の財産は逸失していないとして(責任移転の対抗不能),それらの者に対して直接に掴取力を及ぼすことができればよい。債権者を保護するためには,それ以上の保護(詐害行為自体を取消しによって無効とするすること)を必要としないのである。

| 大分類 | 中分類 | 典型例 | 第三者対抗力 | 根拠条文 |

|---|---|---|---|---|

| 無効な法律行為 | 法律行為の取消し | 制限行為能力者の法律行為 | 第三者に対抗できる | 民法5条以下 |

| 強迫による意思表示 | 民法96条3項の反対解釈 | |||

| 詐欺による意思表示 | 善意の第三者に対抗できない | 民法96条3項 | ||

| 法律行為の無効 | 公序良俗違反 | 第三者に対抗できる | 民法90条 | |

| 通謀虚偽表示 | 善意の第三者に対抗できない | 民法94条2項 | ||

| 無権代理 | 善意・無過失の第三者に対抗できない →表見代理 |

民法109条,110条,112条 | ||

| 有効な法律行為 | 不動産の二重譲渡 | 不動産の売買 | 登記を具備した第三者に対抗できない | 民法177条 |

| 責任財産の逸失 | 詐害行為 | 債権者に対抗できない | 民法424条 |

第2に,詐害行為の「取消し」によっても,詐害行為自体が無効になるわけではなく,先に述べたように,詐害行為自体は有効のままである。詐害行為取消しとは,名前は「取消し」となっているが,旧民法で「廃罷訴権」(対抗不能訴権)とされていたものを現行民法に取り入れる際に,わかりやすい言葉に改めようとして,かえって誤解を招く「取消し」という用語法を選択したために混乱が生じているのである(詐害行為取消権の最近の学説の中には,「廃罷訴権」の名称を復活させるべきだとするものもあるほどである[佐藤・詐害行為取消権(2001)419頁])。本書の立場では,後に述べるように,民法37条5項と同じく「否認」という用語を用いるのが適切であるということになる。

そこで,詐害行為取消権にいう「取消し」が本来の取消しではなく,詐害行為が第三者である債権者に対抗できなくなるという意味を理解するために,詐害行為取消権(詐害行為対抗不能訴権)と,対抗問題の典型例である二重譲渡の対抗問題とを対比してみよう。

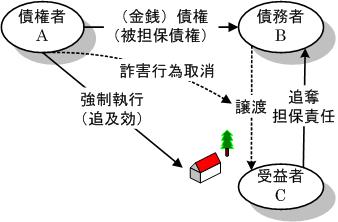

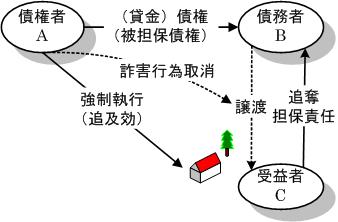

詐害行為取消権と不動産の二重譲渡の対抗問題とは,一方は債権の問題であり,他方は,物権の問題ではあるが,対抗問題という観点から見ると,両者は非常によく似ている。登記を先に得た第2買主を債権者と考え,売主を債務者と考え,登記を怠った第1買主を受益者と考えると,その関係が明瞭となる。不動産の二重譲渡において,登記を先に得た第2買主は,第1売買が有効であるにもかかわらず,第1売買の所有権の移転の効果を否認することができる結果,第1買主は第2買主に対抗できなくなる(民法177条)のと同じである。第1買主は,売買契約が有効であるにもかかわらず,所有権の移転を受けないのであるから,売主に対して,追奪担保責任を追及できる。詐害行為取消権の場合も同様である。すなわち,詐害行為それ自体は有効であるが,受益者・転得者は,債権者によって強制執行を受けることを受忍せざるを得ず,結局,所有権を剥奪される。そして,転得者は受益者に,受益者は債務者に対して追奪担保責任を追及できる。

|

|

|

| *図22 詐害行為取消権と否認 | *図23 不動産二重譲渡と対抗問題と否認 |

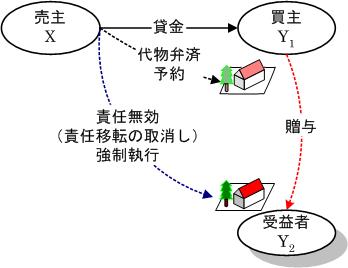

このように考えると詐害行為取消権の意味は,詐害行為全体を取り消すことではなく,詐害行為自体は有効であるが,債権者を保護するために,詐害行為による財産の移転にもかかわらず,債務者の責任財産は逸失していないとみなし,名目上は受益者,転得者の財産へと移転している財産に対して,債権者が目的物に対して強制執行を実現できるという制度にほかならないことが理解できる。フランス民法典において,詐害行為取消権とは,当事者間では有効な詐害行為が第三者である債権者に対抗できなくなる制度であると説明されているのは,以上のことを意味する。また,このことは,詐害行為による名目的な財産移転について,債権者を保護するために,責任財産の移転を無効とするドイツの責任無効の制度とも共通点を有する。

詐害行為取消権の名前に惑わされ,これを債権者が詐害行為を取り消して無効とし,目的物を債務者に返還させるものと考えてはならない。債務者は訴訟当事者とはならず,詐害行為取消訴訟の既判力は債務者には及ばないのであるから,債務者は受益者や転得者に移転した財産の返還を請求する権利も有しないし,返還を受ける義務もない。詐害行為は有効であり,それにもかかわらず,債権者の強制執行によって目的財産を追奪された受益者・転得者は,債務者に対して売主の担保責任を追及することができるのである。

詐害行為取消権の法的性質が詐害行為の債権者への対抗不能の問題であること,債権者は,受益者・転得者に対して,譲渡された目的物に対して追及効を有することが明らかとなった。

|

| *図24 詐害行為取消権における受益者・転得者の地位 |

このことは,一方で,債権の掴取力の強化を意味するが,他方で,詐害行為の受益者・転得者の地位を危うくさせることを意味する。なぜなら,詐害行為によって目的物を取得した受益者・転得者は,債権者による強制執行を受忍せざるを得ないことになり,債務者に対して売主としての責任を追及できるにしても,いわゆる物上保証人の地位に甘んじなければならないことになるからである。

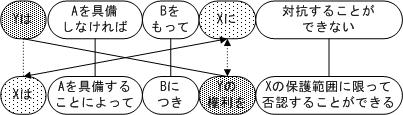

対抗不能と相対取消しといわれているものとの比較をしてみると,変形規則となっており,同じことの言い換えに過ぎないことに気づくことができる。対抗不能(Yは,Aを具備しないと,Bをもって,Xに対抗することができない)は,否定形であり,一種の受動態である。これに対して,相対的取消しとか,否認権(Xは,Aを具備すると,Bにつき,Yの権利を否認できる)といわれているものは,肯定形であり,一種の能動態である。

|

| *図25 対抗不能と否認との書換え原則 |

不動産の二重譲渡を2つの形で述べて見て,それを比較してみよう。

詐害行為取消権についても,2つの形で書くことができるので,比較してみよう。

このように比較してみると,フランス法起源の詐害行為取消権がフランスにおいて,対抗不能訴権であるとされていることがよく理解できると思われる。

詐害行為取消権に関する学説は,取消しの意味を通常の法律行為の取消しと同様に考えるという単純な考え方から始まって,債務者を被告とする必要がないことから,逸失財産を回復させることだけを目標とする請求権説を経て,債務者の責任財産からの逸失を債権者に対抗できないとして,債権者に目的財産の追及効を認めるという,対抗不能の考え方へと進化してきたといえよう。その流れを表にまとめたのが,以下の*表15である。

| 取消の意味 | 相手方 | 取消の効果 | 実効性の確保 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 債権者・債務者間 | 債務者・受益者間 | 債権者・受益者間 | ||||

| 形成権説 | 詐害行為を債権者が取り消す | 債務者と受益者の双方 | 詐害行為は無効 | 詐害行為は無効 | 詐害行為は無効 | 債権者は,転得者に対して,債権者代位権に基づいて目的物の返還を求める給付訴訟を提起しなければならない。 |

| 請求権説 | 逸失財産の取戻しを請求できる権利 | 受益者のみ | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効 | 債権者は,受益者だけを被告として訴えを提起できる。しかし,債務者には何らの影響も与えないことになるため,登記名義を債務者に回復させたり,動産の占有を債務者に移転させたりすることを強制できないはずで,「取消し」によって,総債権者のために逸失財産を回復して,強制執行を可能にすることを説明できない。 |

| 折衷説 (相対的取消) |

債権者が詐害行為を取り消すとともに,債権者が転得者に対して逸失財産の取戻しを請求できる権利 | 受益者のみ | 詐害行為は有効? | 詐害行為は有効 | 詐害行為は無効 | |

| 責任説 | 責任財産の移転の取り消しを訴求する(責任無効を求める取消訴訟) | 債務者と受益者 | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効・責任無効 | 詐害行為は有効・責任無効 | 債務者に対する債権の満足のために,受益者または転得者の手中にある詐害行為の目的物に対して強制執行をすることができる旨の判決(執行認容判決)を債務名義として,強制執行を行わなければならない。 |

| 訴権説・対抗不能説 | 債務者の責任財産から逸失したという効果のみが債権者に対抗できない | 受益者 | 詐害行為は有効だが,責任移転の効力が否認される(対抗不能) | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効だが,責任移転の効力が否認される(対抗不能) | 債権者は,受益者または転得者へと移転した財産に対して,債務者に対する債務名義でもって(訴権説)または債務名義も必要とせず(債権者代位権の場合と同じ=加賀山説),詐害行為取消権の要件が充足されていることを証明するだけで,受益者または転得者を訴えることによって,債権の強制履行を実現することができる。 |

詐害行為取消権の学説史は,わが国における学説がドイツ法とフランス法にどのように影響されてきたかを知る上で興味深い例を提供している。また,解釈のあり方も,文言解釈から制度の趣旨を生かした解釈まで,さまざまな解釈が出揃っており,1つの条文の解釈をどのようにすべきかを考える上でも重要な問題を提起している。それぞれの学説について詳しい検討したものとして,[佐藤・詐害行為取消権(2001)]がある。

詐害行為取消権は,フランス民法起源の制度であり,旧民法においては,取消権とは異なることが,「廃罷(はいひ)訴権」という言葉で示されていた。このことを熟知していた現行民法成立直後の判例〈大判明44・3・27民録17輯117頁〉は,民法424条の詐害行為取消権の取消しの意味が,通常の法律行為の取消しとは異なることを,以下のように,明確に認識していた。

|

1. 民法第424条に規定する詐害行為廃罷訴権は,債権者を害することを知りて為したる債務者の法律行為を取消し,債務者の財産上の地位を其法律行為を為したる以前の原状に復し,以て債権者をして其債権の正当なる弁済を受くることを得せしめて其担保を確保するを目的とするは,此訴権の性質上明確一点の疑を容れざる所なり。 2. 詐害行為の廃罷は民法が法律行為の取消なる語辞を用ゐたるに拘はらず,一般法律行為の取消と其性質を異にし,之が効力は相対的にして何人にも対抗すべき絶対的のものに非ず。 3. 債権者が債務者の財産を譲受けたる受益者又は転得者に対して訴を提起し之に対する関係に於て法律行為を取消したるときは,該財産の回復又は之に代るべき賠償を得ることに因り其担保権を確保するに足るを以て,特に債務者に対して訴を提起し其法律行為の取消を求むるの要なきものとす。 4. 債務者の財産が受益者の手を経て転得者の有に帰したる場合に債権者が受益者に対して廃罷訴権を行使し法律行為を取消して賠償を求むると転得者に対して同一訴権を行使し直接に該財産を回復するとは全く其自由の権内に在るものとす。 |

| *図26 大判明44・3・27民録17輯117頁 民法判例百選Ⅱ第14事件 |

以上が,大判明44・3・27民録17輯117頁における判例の考え方であり,これが,強固な判例理論としてわが国の実務をリードしてきた。もっとも,現行民法の「取消」という用語法に引きずられて,詐害行為取消権の意味を,債務者の詐害行為の責任移転の効力が債権者に対抗できなくなることであるという意味ではなく,「相対的取消し」であるとの結論に落ち着いている点が惜しまれる。なぜなら,この考え方には,以下の2つの問題点があるからである。

第1は,判例は,詐害行為取消しにおける「取消し」を相対的な取消しとするが,その意味があいまいである。取消しによって債務者・受益者間の契約はどうなるのか。取消しを主張できるのは,法律行為の当事者ではなく第三者である債権者のみであるが,債権者の取消しによって法律行為はやはり無効となるのか(相対的無効),それとも,取消しによっても依然として有効であるのか(有効な契約の債権者に対する対抗不能),いずれかが明らかではない。

第2に,詐害行為の取消しによって債権者が転得者に対して請求できることは何かが明らかではない。特に,詐害行為取消権の効果は,債務者に及ばないという判例理論によると,詐害行為の取消しによっても,債務者は目的物の受取りを拒絶することができることになり,このことに,目的物の直接の明渡しや登記請求を否定する判例理論(〈最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁〉など)が結びつくと,取消しによって債務者の財産を債務者に復帰させるという判例理論の中核部分が実現不能となってしまう。

このような問題点を回避するためには,本書のように,詐害行為取消権の意味を,債権者を害することを知ってなされた責任財産の移転の効力を債権者は否認することができると解するのがよい。すなわち,詐害行為の責任移転の効力は債権者に対抗できないと解し,債権者は,悪意の受益者,または,悪意の転得者の財産に対して,債務者の債権の範囲内で,転得者の名義になっている債務者の責任財産に対して強制執行ができると解するのが妥当である。

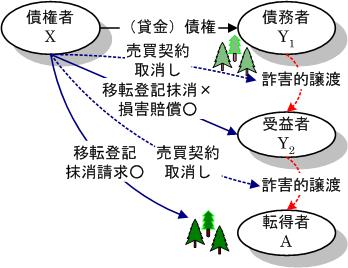

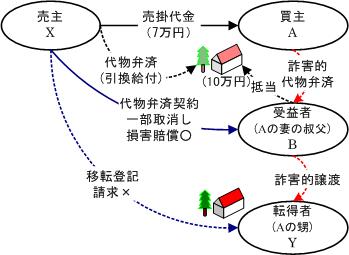

|

このように考えると,大判明44・3・27民録17輯117頁の事案と,問題解決の方向は,以下のように明確となる。 1. Xと債務者Y1との関係について:XはY1に対して債務不履行に基づく救済手段(強制履行,損害賠償,解除)を行使しうるが,Y1は無資力となっていることが多く,本件のように,重要な責任財産である山林がY2,Aへと譲渡された場合には,債務不履行では,十分な救済を期待できそうにない。 2. XとY2との関係について:目的物はすでにAへと譲渡されており,XはY2には,もはや追及力を有しない。したがって,不法行為に基づいて,Y2に対して損害賠償を請求することができるだけである。 3. XとAとの関係について:詐害行為取消権は,債権における追及効を実現するものだが,それは,抵当権等と同様,目的物の価値を把握するに過ぎないのであり,目的物の競売代金から配当を受けることはできるが,目的物の引渡,移転登記請求まで請求できるわけではない。 |

|

| *図27 本書による 大判明44・3・27民録17輯117頁の解釈 |

特定物債権(代物弁済による不動産の引渡債権)に基づく詐害行為取消権の行使の可否が問題となった事例について,最高裁は,債務者がその目的物を処分することによって無資力となった場合には,たとえ,金銭債権に転化していなくても,特定物債権者は債務者の処分行為を詐害行為として取り消すことができると判示している〈最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁〉。

|

1.特定物引渡請求権を有する者も,その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には,右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解すべきである。 2. 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に,その取消は,家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限って許されると解すべきである。 3. 前項(2.)の場合において,取消の目的物が1棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは,債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求するほかはない(補足意見がある)。 |

| *図28 最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁 民法判例百選Ⅱ第15事件 |

昭和36年の最高裁判決〈最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁〉は,特定物債権を保全するために詐害行為取消権を行使することは認められないとする大審院の判例〈大判大7・10・26民録24輯2036頁,大判昭8・12・26民集12巻2966頁〉を変更し,特定物債権のためにも詐害行為取消権の行使が認められるとした。しかし,その理由には,特定物債権も,「究極において損害賠償債権に変じる」のであるから,金銭債権と異ならないことが付け加えられている。そして,この最高裁判決の補足意見は,特定物債権は,詐害行為時までに金銭債権に変化している必要があるとしている。通説は,これを受けて,取消権行使時までに金銭債権に変じていればよいとしている[我妻・債権総論(1954)180頁]が,被保全債権が金銭債権となっていることは要件とされている。

|

債権者代位権が特定物債権を保全することができるのとは対照的に,詐害行為取消権は,あくまで,金銭債権を保全するために,目的物に対して追及して,目的物に対して強制執行ができる権利である。したがって,詐害行為取消権をもって,目的物の返還請求や移転登記請求を求めることはできないと考えるべきである〈最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁〉。 本件の場合には,受益者に対して,価格の賠償を求めるほかはないことになる。そして,受益者に対する価格賠償は,不法行為に基づく損害賠償に他ならないと考えるべきであろう。 |

|

| *図29 本書による 最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁の解釈 |

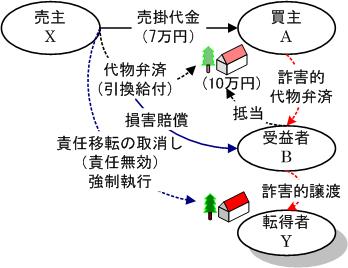

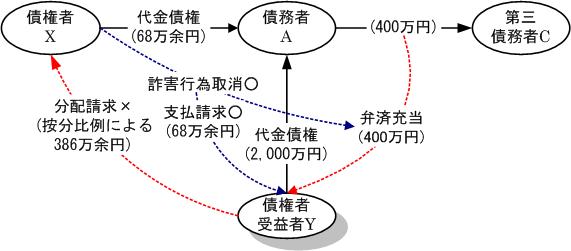

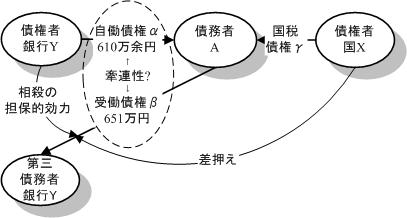

債務者が十分な資力を有しない状態で,一人の債権者〔Y〕だけが主要な財産から弁済を受けたために,他の債権者〔X〕が実質的に債務の履行を受けられなかったという場合,弁済を受けることができなくなった債権者〔X〕が受益者〔Y〕の行為を詐害行為取消権によって取り消した場合,詐害行為取消権の効果は,「すべての債権者の利益のためにその効力を生じる」[民法425条]とされている。そのため,受益者〔Y〕も,債務者に対する強制執行手続きにおいて,債権額に応じた配当要求をして,受益の一部を保持することができるかどうかが問題となる。

この点について,昭和46年最高裁判決〈最二判昭46・11・19民集25巻8号1321頁〉は,債権者〔X〕が,債務者「A〕の受益者〔Y〕に対する弁済行為を取り消し,かつ,取消による弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において,受益者〔Y〕が,弁済額を債権者〔X〕の債権額と自己の債権額とで按分し,受益者〔Y〕に対応する按分額につき,支払を拒むことはできないとして,債権者でもある受益者〔Y〕による分配請求に基づく抗弁を排斥している。

最二判昭46・11・19民集25巻8号1321頁 民法判例百選Ⅱ第19事件

本来,詐害行為取消権は,債務者の一般財産を保全するため,とくに取消債権者において,債務者受益者間の詐害行為を取り消したうえ,債務者の一般財産から逸出したものを,総債権者のために,受益者または転得者から取り戻すことができるものとした制度である。

もし,本件のような弁済行為についての詐害行為取消訴訟において,受益者である被告が,自己の債務者に対する債権をもって,いわゆる配当要求をなし,取消にかかる弁済額のうち,右債権に対する按分額の支払を拒むことができるとするときは,いちはやく自己の債権につき弁済を受けた受益者を保護し,総債権者の利益を無視するに帰するわけであるから,右制度の趣旨に反することになるものといわなければならない。

ところで,取消債権者が受益者または転得者に対し,取消にかかる弁済額を自己に引き渡すべきことを請求することを許すのは,債務者から逸出した財産の取戻しを実効あらしめるためにやむをえないことなのである。その場合,ひとたび取消債権者に引き渡された金員が,取消債権者のみならず他の債権者の債権の弁済にも充てられるための手続をいかに定めるか等について,立法上考慮の余地はあるとしても,そのことからただちに,いわゆる配当要求の意思表示に,所論のような効力を認めなければならない理由はないというべきである。

|

| *図30 最二判昭46・11・19民集25巻8号1321頁 民法判例百選Ⅱ第19事件 |

債権の抜け駆け的な回収を計ろうとする債権者が競合した場合に,公平の観点から問題の解決を行うことが,法の最も重要な役割であろう。Yは,債権者を害することを知りながら,抜け駆け的に債権回収を計ろうとした受益者であり,民法425条の趣旨に反する行為であることは明らかである。しかし,昭和46年の最高裁判決のように,競合する債権者Yを排除して,詐害行為取消権を行使するXに,その債権全額についての回収を認めるのでは,結果的に,Yに遅れてやってきた債権者Xによる抜け駆け的な債権回収を許すことになってしまう。その結果が,民法425条の趣旨に反した不公平なものであることは明らかである。

抜け駆けを企図したYの制裁として,Yの債権者としての主張を排斥する最高裁の義憤は理解できるが,その結果は,結局,正義の実現にも,公平の実現にも寄与しておらず,法の解釈を誤っているといわざるを得ない。公平の観点からは,民法425条の趣旨に立ち返り,抜け駆けをしようとした債権者Yと,民法424条を利用して公然と抜け駆けを主張する債権者Xとを平等に取り扱い,Yの債権額に応じた按分額についての支払い拒絶の抗弁を認めるのが妥当である。

詐害行為取消権は,債権者代位権とは異なり,目的物の直接の明渡しや登記請求に利用することができないことを明らかにしたのが,昭和53年最高裁大法廷判決〈最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁〉である。

|

1. 特定物引渡請求権(特定物債権)は,窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから,債務者の一般財産により担保されなければならないことは,金銭債権と同様であり,その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には,該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができる(最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁)。 2. しかし,民法424条の詐害行為取消権は,窮極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため,総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから,このような制度の趣旨に照らし,特定物債権者は目的物自体を自己の債権の弁済に充てることはできないものというべく,目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に,特定物の引渡請求権に基づいて直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない。 |

| *図31 最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁 民法判例百選Ⅱ第16事件 |

本書の立場では,最高裁の結論を,より単純に疑問の余地なく説明することができる。

|

本書の立場によれば,詐害行為取消権の本質は,債務者がその責任財産につき,債権者を害する目的で受益者等に移転した場合に,そのような詐害的な責任財産の移転を債権者に対抗できなくなること,すなわち,債権者は,名目上の移転を否認して,受益者・転得者に移転した債務者の財産に対して強制執行をし,債権の満足を得ることである。 ここでいう債権の満足は,金銭債権の満足に限定されるから,債権者が目的物の引渡や移転登記を請求することはできない。その意味で,最高裁が,「不動産の引渡請求権者は,目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に,直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない」としているのは,正当である。 |

|

| *図32 最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁 民法判例百選Ⅱ第16事件の本書による説明 |

債権者が競合する場合の問題として,債権者と抜け駆け的に債権を回収した受益者との間の競合問題については,前記C.で検討した。ここで取り扱うのは,債権の二重譲渡の場合における詐害行為取消権の行使の問題である。

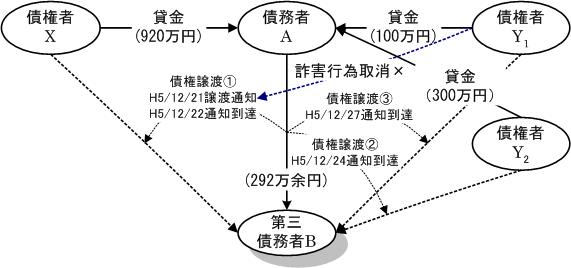

債務者Aの債権をYらが譲り受けたが,その債権は,Yらの債権の成立以前にすでにXに譲渡されていたために,詐害行為取消権の対象とならないことが明らかであった。しかし,Xへの債権譲渡の対抗要件である譲渡通知は,Yらの債権の成立以後になされていたことが判明した。そこで,Yらは,債権譲渡そのものは取消しできないとしても,対抗要件である債権譲渡通知(準法律行為)に対しては,詐害行為取消権を行使することができるのではないかと考え,詐害行為取消権の行使を行った。第1審,第2審は,このような詐害行為取消権の行使を認めたので,Xが上告した。

平成10年の最高裁判決〈最二判平10・6・12民集52巻4号1121頁〉は,確定日付のある債権譲渡の通知は,債権譲渡行為自体と切り離して詐害行為取消権行使の対象とすることができないとして,詐害行為取消権の対象とならないと判示した。

最二判平10・6・12民集52巻4号1121頁 民法判例百選Ⅱ第17事件

債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は,詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。けだし,詐害行為取消権の対象となるのは,債務者の財産の減少を目的とする行為そのものであるところ,債権の譲渡行為とこれについての譲渡通知とはもとより別個の行為であって,後者は単にその時から初めて債権の移転を債務者その他の第三者に対抗し得る効果を生じさせるにすぎず,譲渡通知の時に右債権移転行為がされたこととなったり,債権移転の効果が生じたりするわけではなく,債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合には,これについてされた譲渡通知のみを切り離して詐害行為として取り扱い,これに対する詐害行為取消権の行使を認めることは相当とはいい難いからである。

|

| *図33 最二判平10・6・12民集52巻4号1121頁 民法判例百選Ⅱ第17事件 |

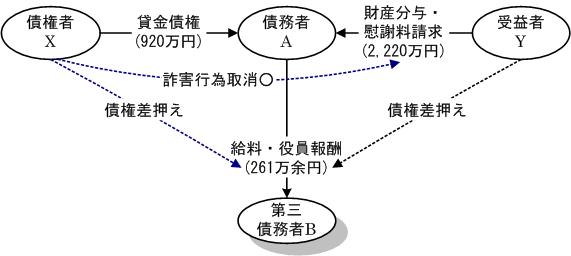

民法424条2項は,詐害行為取消権の行使要件に関して,「財産権を目的としない法律行為については,適用しない」と規定しているため,離婚に伴う財産分与に対して,分与者の債権者が詐害行為取消権を行使することができるかどうかが問題となる。

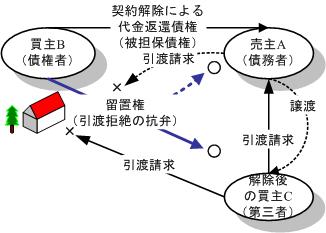

最高裁昭和58年判決は,この点について,「離婚に伴う財産分与は,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として債権者による取消の対象となりえない」と判示して,事案の解決としては,詐害行為取消権の行使を否定していた。

これに対して,最高裁平成12年判決〈最一判平12・3・9民集54巻3号1013頁〉は,離婚に伴う財産分与・慰謝料支払合意について,最高裁として初めて詐害行為取消権の行使を肯定した。

|

|

1. 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は,民法767条3項の規程の趣旨に反してその額が不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されるべきである。 2. 離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は,右損害賠償債務の額を超えた部分について,詐害行為取消権行使の対象となる。 |

| *図34 最一判平12・3・9民集54巻3号1013頁 民法判例百選Ⅱ第18事件 |

詐害行為取消権の第1の行使要件は,債務者自身の行為によって責任財産が減少し,債権者の債権を満足させるのに足りなくなることである。一部の債権者に弁済することは,それだけでは原則として詐害行為とならない〈大判大5・11・22民録22輯2281頁〉。ただし,以下の場合には,債権者に対する弁済であっても,例外として,詐害行為となる。

詐害行為取消権の対象となる法律行為は,財産上の法律行為でなければならない[民法424条2項]。先に述べたように,離婚に伴う適正な財産分与〈最二判昭58・12・19民集37巻10号1532頁〉,認知,相続の放棄等は,たとえ,債務者の財産状態を悪化させるものであっても,詐害行為とはならない。ただし,離婚に伴う財産分与として金銭を給付する旨の合意が,不相当に過大な場合には,その過大部分についてのみ,詐害行為として取り消される〈最一判平12・3・9民集54巻3号1013頁〉。

債務者および受益者・転得者が詐害行為の当時または財産の取得の当時,その行為によって債権者を害することを知っていたことが第2の要件である。

詐害行為の成立には債務者がその債権者を害することを知って行為を行なったことを要するが,必ずしも債権者を害することを意図し,若しくは欲して行なったことを要しない〈最三判昭35・4・26民集14巻6号1046頁〉。

責任財産を減少させる行為と無資力要件とは,密接に関連している。責任財産を減少させても,債権の弁済が可能である(無資力にならない)ならば,それは詐害行為にはならない。その意味で無資力は詐害行為の時点では必要がなく,詐害行為の結果によって無資力になれば,その要件が満たされるという関係にある。反対に,すでに無資力であれば,責任財産を減少させる行為は,常に詐害行為となる。

詐害行為取消権は,必ず裁判所に訴えを提起することを要する[民法424条1項本文]。それでは,裁判上の請求が必要ということは,必ず請求の形式によるべきであって,裁判上であっても,抗弁として主張することは許されないと解すべきであろうか。

確かに,実務では,「裁判所に請求することができる」という条文の意味を一般的に,「抗弁の方法によることは許されない」と解しているようである。しかし,詐害行為取消権と性質を同じくする,破産法上の「否認権」の行使に関しては,破産法173条は,「否認権は,訴え,否認の『請求又は抗弁によって』,破産管財人が行使する」と規定しており,裁判上の請求だけでなく,抗弁による行使を認めている。そして,民法上の詐害行為取消権と破産法上の否認権とは,性質がほぼ同じであることを考えると,「抗弁による行使」に関して明文の規定のある破産法173条の規定を,明文に規定のない民法424条の場合にも準用または類推するというのも,穏当な考え方であるといえよう。

この問題に関して,昭和39年最高裁判決〈最二判昭39・6・12民集18巻5号764頁〉は,以下のように述べて,この考え方(詐害行為取消権の裁判上の「抗弁」による行使)を否定している。

取消しうべき法律行為の取消については民法123条に「相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス」と規定し,否認権の行使については破産法76条〔現行破産法173条〕に「訴又ハ抗弁ニ依リ破産管財人之ヲ行フ」と規定しているのに反し,詐害行為の取消については,民法424条に「裁判所ニ請求スルコトヲ得」と規定しているから,訴の方法によるべく,抗弁の方法によることは許されないものと解するのを相当とする(〈大判明30・10・15民録3輯9巻58頁〉,〈大判大5・11・24民録22輯2302頁〉参照)。

しかし,最高裁の判決理由は,性質を同じくする詐害行為取消権と否認権とについて,なぜ取扱いを別にしなければならないのか,その実質的な説明を欠いており,説得力を有しない。民法424条の文言解釈からしても,「裁判所に対し,請求によってしなければならない」と書かれているわけではなく,単に「裁判所に請求することができる」とされているだけなのであるから,性質を同じくする破産法173条の否認権の場合と同様にして,「請求又は抗弁」によって,裁判所を通じて行使することができると解することも可能であろう。

詐害行為取消権の行使に際しては,債務者は被告とすることができない。したがって,債権者は,受益者または転得者のみを被告として訴えを提起することになる。すでに述べたように,詐害行為取消権は,債務者から受益者または転得者へと逸失した財産に対して,責任移転の効力を否認し(責任的無効),債権者が受益者または転得者名義となっている逸失財産に対して直接に強制執行を行うことを実現する制度である。したがって,詐害行為取消権の相手方は,債務者ではなく,逸失された財産について執行ができる受益者または転得者になるのである。

以上の趣旨からすると,受益者のほかに転得者がいる場合には,本来的には,転得者だけを相手にすべきであるが,受益者に対しても,価格賠償をすることが認められている。これは,先に述べたように,悪意の受益者に対する不法行為に基づく損害賠償として考えることが可能である。なぜなら,悪意の受益者は,たとえ,第三者(転得者)に財産を移転しても,共同不法行為者として連帯責任を負わされるからであり,その責任のとり方として,価格賠償責任を負わされるからである。

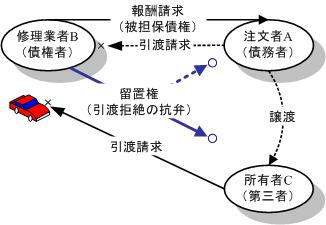

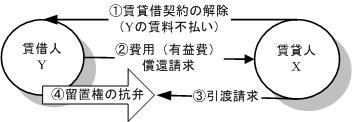

留置権者が占有する物に関して生じた債権の弁済を受けるまで,その物の所有者からの返還義務を拒絶できるのは,留置権が物権だからであると考えられてきた。しかし,債権の内部においても,自らの債権の弁済を受けるまで,その債権に牽連する自らの債務の履行を拒絶できるという制度が存在する。それが,同時履行の抗弁権である。この同時履行の抗弁権は,すべての場合ではないにしても,一定の場合,例えば,債権が譲渡された場合には,第三者である債権の譲受人に対して対抗すること,すなわち,第三者に対抗することができる[民法468条2項]。

それでは,同時履行の抗弁権は,なぜ,自らの債権が実現されるまで,自らの債務の履行を拒絶することが可能なのであろうか。ここでは,この問題の探求を通じて,事実上の優先弁済権がどのような要件で実現されるのかを明らかにする。

2つの債権(α債権とβ債権)が対立している場合に,理論上は,一方の債権(α債権)を有する債権者がその権利を行使することを認めざるを得ない。しかし,現実に,一方の当事者が権利を行使した場合に,その権利だけを実現させると,他方の権利の実現が実際上,困難になる危険性がある。例えば,売買契約が締結された場合に,買主が売買目的物の財産権の移転(目的物の引渡を含む)を求める権利(α債権)を有することは疑いの余地がない[民法555条]。しかし,この場合に,買主が売主に対して訴えを提起した場合に,買主の義務(β債権)が履行されるかどうかを度外視して,一方的に,売主に債務(α債権)の履行を命じる判決を下すことは,反対債権である代金債権(β債権)の実現が不確実となり,両債権が同時に実現されるべきであるとの当事者の期待にも,また,公平の原則に反することになる。

そこで,2つの債権が対立している場合に,一方の債権者が債務者に対して,他方の債務が履行されていないことを知りつつ,債務の履行を求めて訴えを提起した場合に,一方だけの権利の実現を求めることは,公平に反し,信義にもとる(詐欺的でさえある)という意味で,ローマ法の時代から,債務者は「悪意の抗弁(exceptio doli)」を主張して,履行を拒絶することが認められてきた。

民法533条の同時履行の抗弁権,民法295条の留置権に基づく引渡拒絶の抗弁権という延期的抗弁権については,現在では,引換給付判決という制度が認められており,民法505条の相殺に基づく債務拒絶の抗弁は,同時履行かつ同時消滅の永久的抗弁として,後に述べるように,担保的機能を営むものとなっている。しかし,歴史的には,同時履行の抗弁権も,留置権の抗弁権も,相殺の抗弁も,いずれも,一方だけの権利行使を認めることは,公平の観点から許されるべきではないという「悪意の抗弁」に由来する制度なのである。

通説の考え方によると,留置権に事実上の優先弁済権が認められるのは,留置権が物権だからである。しかし,物権とは,目的物に対する使用・収益権または換価・処分権を有する権利のことをいい,それが優先弁済権の根拠となっているのである。ところが,留置権は,使用・収益権も,換価・処分権を有していないので,物権ではないし,優先弁済権を有しないので,通説の定義に従えば,担保「物権」とはいえないはずの存在である。

このように,留置権は,使用・収益権も,換価・処分権も存在しないので,物権ではありえない。しかし,被担保債権(α債権)が「物から生じた債権」であって,目的物との密接な関係が認められる場合であり,そのことを通じて,被担保債権と目的物の返還債権(β債権)との間に牽連性が認められる。この牽連性が根拠となって,両債権は,同時に履行されるべきであるという公平の観点から,同時履行の抗弁権と同様に,「履行拒絶の抗弁権」として尊重されているのである。

物権ではなく,公平の観点から認められる「履行拒絶の抗弁権」に過ぎない留置権になぜ,事実上の優先弁済権が認められるかというと,それは,目的物の引渡しを望む人は,「その物に関して生じた」被担保債権を弁済しない限り,その物を取り戻せないからである。

留置権の場合,訴訟上も「引換給付判決」が下されているように,目的物の引渡と同時に被担保債権の支払いが義務づけられる。すなわち,対立する2つの債権は,同時履行が実現されたときに,両債権がともに満足され,被担保債権が確実に回収されるのである。しかも,この履行拒絶の抗弁権は,占有によって公示されており,民法295条によって,第三者に対抗することが認められている。

このようにして,留置権は物権ではないにもかかわらず,目的物の占有の継続という対抗要件によって,すべての第三者に対抗できる「履行拒絶の抗弁権」であるため,その物の返還を求める人に対して,同時に被担保債権の弁済を強制することができ,その結果として,事実上の優先弁済権を有するのである。

物権ではなく,引渡拒絶の抗弁権にすぎない留置権が事実上の優先弁済権を取得しているのであれば,履行拒絶の抗弁権の1つである「同時履行の抗弁権」であっても,それが,第三者に対抗できる場合には,事実上の優先弁済権を獲得できるはずである。

同時履行の抗弁権[民法533条]は,留置権と同様に,訴訟上も引換給付判決[民事執行法31条1項]が認められており,このことによって,債権の回収が確保される。なぜなら,BがAに対してα債権を有しており,反対にAがBに対してβ債権を有している場合に,Aがβ債権の実現を望むならば,同時にBに対してα債務を履行せざるをえないからである。この関係は,目的物の返還を望むAが留置権者Bに対するα債務を履行せざるをえないのと同じである。

従来は,留置権と同時履行の抗弁権とは,前者は物権で第三者にも対抗できるのに対して,後者は,債権に属する抗弁権であって,第三者に対抗できない点で異なるとされてきた。しかし,同時履行の抗弁権であっても,債権譲渡の際には,原則として,第三者である譲受人に対抗できる[民法468条2項]〈最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁〉。

最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁

未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者の異議をとどめない承諾がされても,譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には,債務者は,右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる。

さらに,特別法によって,同時履行の抗弁権が第三者に対抗できる場合が増えている[割賦販売法30条の4,35条の3の19等]。以上の2点を考慮するならば,第三者の対抗力という点では,留置権と同時履行の抗弁権との差は縮まっているといえよう。

同時履行の抗弁権と留置権の異同を考えるには,売買とともに双務契約の典型をなす請負の2つの例を挙げて説明するのがもっともわかりやすい。

第1の例は,民法632条の請負契約の冒頭条文の例である。この場合には,注文者の仕事の完成を請求する債権と,請負人の報酬債権とが対立しており,民法533条の同時履行の抗弁権がそのまま適用できる。請負人が請負の目的物を占有しているので,この場合には,民法553条の同時履行の抗弁権も民法295条の留置権もともに要件を満たしており,同時に2つの抗弁権が成立する(抗弁権の競合)。

|

| *図35 修理における留置権と同時履行の抗弁権との競合 (引渡前なので,Bは同時履行の抗弁権と留置権とを有する) |

この例の場合には,修理業者は,民法295条によって留置権を取得するとともに,民法533条によって同時履行の抗弁権も取得する。そして,いずれにしても,報酬を受け取るまで,注文者Aからの引渡請求を拒絶することによって,報酬債権を確実に回収することができる。

同時履行の抗弁権は,公平の観念から導き出されたすぐれた制度であるために,双務契約における対立する2つの本旨に基づく債務ばかりでなく,売買における代金債権と,目的物の引渡後の目的物の検査によって目的物に瑕疵があることが判明した場合の売主の担保責任に基づく損害賠償請求権との間にも,同時履行の抗弁権が準用されている[民法571条]。

また,請負契約においても,双務契約上の対立する債務(請負人の仕事の完成債務・目的物の引渡債務と注文者の報酬支払債務)とに同時履行の抗弁権が適用されるばかりでなく,請負の目的物の検査の結果請負の瑕疵が発見された場合の請負の担保責任に基づく損害賠償債権と請負人の報酬債権との間でも,注文者のために同時履行の抗弁権が準用されている[民法634条2項]。

これが先の第1の例と対照されるべき第2の例となる。すなわち,請負人が仕事を完成させて目的物を注文者に引渡したが,請負の目的物に瑕疵があったため,請負人の報酬請求と注文主の修補に代わる損害賠償請求とが,民法634条2項により,民法533条の同時履行の抗弁権が準用されるという例である。この場合には,民法634条2項によって準用される民法533条によって,注文者は請負人に対して同時履行の抗弁権が成立する。これに対して,請負人は,すでに請負の目的物を注文者に引渡しているため,留置権は成立しない。

|

| *図36 修理における同時履行の抗弁権 (引渡しが終わっているので,留置権は問題とならない場合) |

修理された自動車の引渡しを受けた注文者Aは,その時に,修理業者Bに修理代金を支払う義務を負うにもかかわらず,修理に瑕疵がある場合には,損害賠償債権を確保するために,Aには,代金支払拒絶の抗弁権が発生する[民法634条2項]。

履行拒絶の抗弁権を有するAは,これによって,修理代金債権と損害賠償債権とを相殺する機会を与えられることになり,損害賠償債権の履行を確保することができる。

この場合の同時履行関係は,相殺によって両債権が対当額によって消滅することを通じて,特別の清算を必要とせずに即時に実現される。このことを通じて,両債権がその範囲で回収されることになる。後に述べるように,相殺の場合には,第三者が介入した場合でも,民法511条により,法律上の優先弁済権を取得する。この点については,項を改めて,6(相殺の担保的機能)で説明する。

同時履行の抗弁権は,双務契約だけではなく,民法に規定がない場合であっても,たとえば,弁済者の弁済受領者に対する受取証書の交付請求権についても,一方の先履行を認めると二重払いの危険という不都合を生じるので,これを避けるという公平の観点から,受取証書の交付を受けるまで,弁済者に弁済を拒絶する同時履行の抗弁権が認められている(〈最三判昭33・6・3民集12巻9号1287頁〉(貸金請求事件),〈最二判昭35・7・8民集14巻9号1720頁〉(売掛金請求事件),〈最三判昭40・8・24民集19巻6号1435頁〉(貸金請求事件))。判例によって認められた弁済拒絶の抗弁権の一種である。

同時履行の抗弁権は,公平の考え方に基づいており,具体的妥当性を確保できる場合が多いため,その適用範囲は拡大していく傾向にある。同時履行の抗弁権の拡大の最先端に位置するのが,不安の抗弁権である。なぜなら,不安の抗弁権の前提は,対立する2つの債権・債務のうちの一方が先履行債務である場合であり,本来ならば,同時履行とは相容れないものである。

しかし,先履行債務を有する債務者が,債権者に対してその債務と牽連する債務を有しており,その債権が実現されないおそれが生じた場合には,その債権が実現されるまで,先履行債務の履行を拒絶することが公平の観点から正当化される場合がある。これが,不安の抗弁権[ドイツ民法321条]である。

ドイツ民法 第321条(不安の抗弁権)

①双務契約に基づいて先給付義務を負う者は,契約締結後,その者の反対給付請求権が相手方の給付能力の欠如により危殆化されることを知ることができるときは,その者が負担する給付を拒絶することができる。反対給付が実現され,またはそのための担保が給付されたときは,給付拒絶権は消滅する。

②先給付義務者は,相手方が給付と引き換えに,その選択に従い,反対給付を実現し,または担保を給付しなければならない,相当期間を指定することができる。その期間が徒過されたときは,先給付義務者は契約を解除することができる。この場合には,323条〔不給付又は不完全給付の場合の解除〕の規定が準用される。

わが国の民法には,不安の抗弁権そのものについての規定はないが,不安の抗弁権に類似するものとして,「弁済拒絶の抗弁権」[民法576条~578条]が規定されている。この弁済拒絶の抗弁権は,自らの債務がすでに弁済期に来ているにもかかわらず,その先履行債務の履行を拒絶しつつ,自らの権利の弁済期が来るのを待ってその債権の回収を実現することができる点で,債権の確保に強力な作用を発揮する。

| 不安の抗弁権 (広義) |

弁済拒絶の抗弁権 [民法576条~578条] |

不安の抗弁権 [ドイツ民法321条] |

| 条文 |

第576条(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶),第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶),第578条(売主による代金の供託の請求) |

ドイツ民法 第321条(不安の抗弁権) |

| 共通点 | 先履行義務が履行されない状態で,対立する債権の履行に不安が生じている。 代金拒絶の抗弁権の場合を具体的に述べると,売買目的物の履行がなされているので,本来なら,代金支払債務が履行されなければならないのであるが,売買の目的に権利の瑕疵があるために,先履行義務(代金支払義務)が履行されない状態で,相手方の債務(売主の担保責任)の履行に不安が生じている。 |

|

| 相違点 | 抗弁権を終了させる効果が,担保請求または供託請求である。 | 抗弁権を収束させる効果が,引換給付,担保請求または解除である。 |

わが国の判決例の中には,この不安の抗弁権を認めるものも存在する(〈東京地判平2・12・20判時1389号79頁,判タ757号202頁〉参照)。

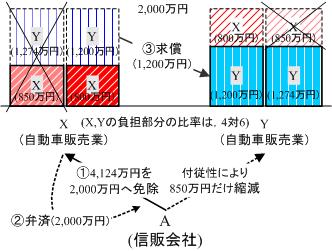

同時履行の抗弁権の準用・類推を通じて,対立する債権が,両者ともに金銭債権となった場合には,相殺が利用できる。この場合には,両債権は引換給付判決を経ることなく,両債権が即時に実現され,消滅に至る。以下の事例(*図37参照)でこのことを説明する。

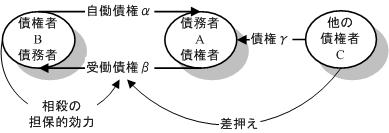

A(買主)は,売主Cから自動車を購入し,残代金が100万円残っている時点で,交通事故を起こしたとする。A(注文者)は,修理業者B(請負人)に自動車の修理を依頼したところ,修理の見積額が30万円であったのでこれに同意した。期日に修理が完了してBから目的物が引渡されたので,Aが検査したところ,修理に重大な瑕疵があったため,再修理を余儀なくされ,Aに10万円の損害が発生した。その後,Aが売買残代金をCに支払えなくなったため,自動車が競売され,競売代金が60万円だったとする。注文者Aの有する損害賠償債権(10万円),請負人の有する報酬債権(30万円),自動車の売主の有する売買残代金債権(100万円)はどのように調整されて,A,B,Cは,競売代金(60万円)から,それぞれいくらの配当を受けることになるのだろうか。

|

| *図37 牽連する債権の同時履行と優先弁済の順位 |

第1に,BのAに対する報酬債権(30万円)とAのBに対する損害賠償債権とは密接に関連しており(報酬の減額請求と同じ機能を有する),民法634条2項によって,同時履行の抗弁権が準用されている。そこで,牽連性のある両債権は同時に履行されることが要請される。そして,相殺権者Aが両債権について相殺の意思表示を行うと,両債権は対当額で消滅し,Aは,即時に10万円の債権を回収することができる。このように,牽連性のある債権が両者ともに金銭債権である場合には,相殺権者は,自働債権を他の債権者に先立って弁済を受けたのと同じ効果を享受できる。これが後に述べる「相殺の担保的機能」と呼ばれるものである。