|

[民法2目次] [物] [時効] [占有] [物権法総論] [不動産1,2,3] [動産1,2] [所有権] [用益権] [一般不法行為] [特別不法行為]

-登記を要する不動産物権変動-

作成:2006年5月5日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

不動産の二重譲渡において,第2買主が所有権を取得するメカニズムを明らかにする。このことを通じて,不動産物権変動の対抗要件としての登記がいかなる機能を果たしているかを明らかにするのがこの講義のねらいである。

不動産物権,例えば,不動産の所有権は,合意(物権的合意)のみによって移転することが可能である(民法176条)。

第176条(物権の設定及び移転)

物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる。

不動産の所有権の移転には,登記の移転を必要とし,その時に所有権が移転するとする形式主義を採用している国もあるが,わが国の民法176条は,不動産の所有権は,当事者が合意をすれば,いつの時期にでも移転できるという意思主義を宣言したものである。

所有権の移転時期は,当事者の合意により,例えば,代金支払の時とか,登記完了の時とかが決められていれば,その時点である(最三判昭35・3・22民集14巻4号501頁(民法判例百選I[第4版](1996年)49事件)参照)。合意がない場合には,取引慣行等の慣習により,慣習も明らかでない場合には,目的物の特定の時,すなわち,契約締結の時に所有権が移転する(最二判昭33・6・20民集12巻10号1585頁(民法判例百選I[第4版](1996年)48事件))というのが意思主義の立場である。

第91条(任意規定と異なる意思表示)

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは,その意思に従う。

第92条(任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において,法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは,その慣習に従う。

法例 第2条

公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモノニ限リ法律ト同一ノ効力ヲ有ス

なお,法律行為の一般論としては,以下の点を押さえておくとよい。

公序に関する規定を強行規定(強行法)といい,強行規定に反する契約は,公序良俗違反として,民法90条によって無効となる(大判昭19・10・24民集23巻608頁(民法判例百選I[第4版](1996年)16事件),[山本(敬)・公序良俗違反の再構成(1995)93頁])。公序に関係しない法規を任意規定(任意法)といい,民法の契約に関する規定の多くは任意規定である。任意規定と異なる合意がある場合には,その合意が有効な契約となり,任意規定は適用されない。また,任意規定と異なる慣習がある場合には,当事者がその慣習によることを明確に否定していない限り慣習が適用される(民法92条)(大判大10・6・2民録27輯1038頁[民法判例百選Ⅰ(2001)第16事件])。したがって,任意規定が適用されるのは,当事者意思も,慣習もない場合に限定される。

| 公序に関する事項 | 公序に関しない事項 | |||

|---|---|---|---|---|

| 強行規定あり | 強行規定なし | 当事者意思あり | 当事者意思不明・意思なし | |

| 事実たる慣習あり | 事実たる慣習なし | |||

| 強行規定が適用される | 慣習法による (法例2条) |

当事者意思に従う (民法91条) |

事実たる慣習に従う (民法92条) |

任意規定が適用される |

しかし,物権の移転は,登記をしなければ,第三者に対抗できない(民法177条)。

第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない。

例えば,売主が第1買主に不動産を譲渡したが,登記の移転を完了していないうちに,売主の気が変わって,第2買主に二重に譲渡した場合には,先に登記を得た当事者が,最終的な所有権を取得する。その結果,第1買主は,最終的な所有権を取得できず,売主に対して,損害賠償を請求できるにとどまることになる。

このように,不動産物権変動の場合には,登記が重要な役割を果たすことになる。ただし,登記には公信力がないため,登記を信頼した第三者が必ずしも保護されるとはかぎらない。例えば,登記の申請書類が偽造され,不実の登記がなされた場合には,登記を信頼した者よりも,真実の権利者が保護される。

したがって,登記の対抗力は,公信力の場合とは異なり,プラスの効果ではなく,上記の不動産の二重譲渡の例のように,登記を具備しないと,せっかくの物権変動が第三者によって否認される危険性があるという,それがないとマイナスの効果をもたらすものとして,その重要性をアピールすることになるのである。

表 2 公信主義と対抗要件主義との相違

| 公示を怠った権利取得者への制裁 | 第三者の保護 | |

|---|---|---|

| 公信主義 | 真実とは異なる公示を信頼した者によって権利が奪われるおそれがある。 | 公示を信頼した者はそれが不実のものであっても保護される。 |

| 対抗要件主義 | 対抗要件を具備しないと物権変動を否認されるおそれがある。 | 公示を信頼しても,それが不実の場合は,必ずしも保護されない。 |

不動産の二重譲渡においては,登記がなくても,民法176条によって,所有権は第1買主に移転し,売主には,もはや所有権は存在しないにもかかわらず,売主が先に登記を第2買主に移転すると,民法177条によって,所有権は,売主から,または,第1買主から第2買主へと移転してしまう。

そこで,従来の見解は,第2売買の有効性の根拠を説明するため,登記が移転しない限り,所有権の移転は不確定であり,所有権は,売主と買主の両方に帰属する(不完全物権変動説)とか,これとは反対に,第1売買によって所有権が第1買主に移転することを認める以上,第2買主の所有権取得は,原始取得と考えるほかなく,これは,登記に公信力が付与されているからである(公信力説)とか,さまざまな説が提唱されてきた。

しかし,民法のさまざまな箇所で使われている「対抗することができない」という用語法を統一的に理解するという試みは,これまでなされてこなかった。

そこで,筆者は,フランスの対抗不能の一般理論の研究成果を踏まえた上で,民法177条の対抗問題ばかりでなく,民法94条2項の通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないとか,民法96条の詐欺による取消は善意の第三者に対抗することができない等の「対抗スルコトヲ得ス」という意味を統一的に解釈する理論を提唱した(加賀山茂「対抗不能の一般理論について-対抗要件の一般理論のために」-判例タイムズ618号(昭和61年12月)6-22頁)。

以下において,筆者の提唱する「対抗不能の一般理論」にしたがって,不動産物権変動の対抗問題を統一的に説明することを試みることにする。

|

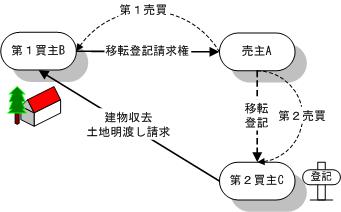

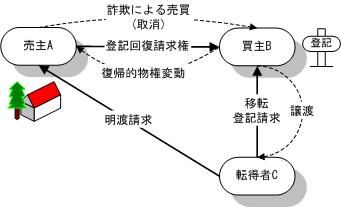

図 1 不動産の二重譲渡

売主Aが第1買主Bに不動産を譲渡したが,登記の移転を完了する前に,売主の気が変わって,もっと高い値段で買うという第2買主Cに不動産を譲渡(二重譲渡)し,第2買主に先に登記を移転したとする。

問題1 第1売買において,登記がなくても所有権は第1買主に移転するか?

問題2 すでに不動産を第1買主(B)に譲渡した売主(A)が,同一物権をさらに第2買主(C)に譲渡することは可能か?

問題3 すでに第1買主に移転した所有権について,第2買主が売主から所有権を取得することは可能か?

すでに述べたように,民法176条は,「物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる」と規定しており,不動産の所有権は,合意のみによって移転することが可能である。

民法176条は,契約が成立した時点で即座に所有権が移転することを規定したものであると理解する学説も存在するが,民法176条は,ドイツ民法が採用しているような,所有権の移転に何らかの形式を必要とする形式主義を,単に否定したものに過ぎない。

したがって,民法176条によれば,所有権の移転は,当事者の合意がある場合にはその合意により,合意がない場合には,例えば,代金支払のときに物権を移転するという慣習がある場合にはそれに従い,慣習もない場合にのみ,契約の成立時点で所有権が移転することを規定したものと解すべきである。

第1売買によって所有権が移転すると考えると,次に,第2売買は,第1売買によってすでにBに移転した所有物について,売主が,他人の物を売却することを意味する。しかし,他人の物を勝手に売ることは可能であろうか。

わが国の民法は,他人物売買は有効であるとした上で,他人物売買の売主の責任について規定している(民法560条)。

したがって,第2売買は,第1売買によってすでに第1買主に移転した他人物を売主が第2買主に売却する契約を締結したということになる。

しかし,他人物売買は,それだけでは,第2買主の所有権の取得を正当化しない。そこで,最後に,民法177条の意味が明らかにされなければならない。

民法177条は,「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない」と規定している。

この規定の意味は,「第三者は対抗要件を具備することにより,第三者の保護目的を達成する範囲に限って,対抗要件を備えない物権取得者の権利を否認することができる」と読み替えることができる。

このことは,民法49条2項を例にとることによって,より一般的に説明することが可能である。

第45条(法人の設立の登記等)

②法人の設立は,その主たる事務所の所在地において登記をしなければ,第三者に対抗することができない。

第49条(外国法人の登記)

②外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは,その事務所の所在地において登記するまでは,第三者は,その法人の成立を否認することができる。

|

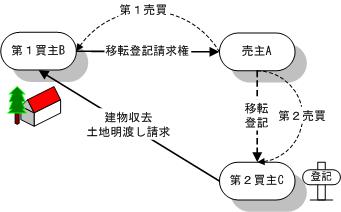

図 2 対抗不能と否認との書き換え原則

民法49条2項は,「外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは,その事務所の所在地において登記するまでは,『第三者は』,その法人の成立を『否認することができる』」と規定している。この規定は,民法45条2項(「法人の設立は,その主たる事務所の所在地において登記をしなければ,第三者に対抗することができない」)との対比によっても明らかなように,「外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは,その事務所の所在地において登記をするまでは,その法人の成立(法人格の取得)を『第三者に対抗することができない』」という意味であることが,通説・判例によっても確定されている。

そうだとすると,一般的に,「Yは,Aにあらざれば,BをもってXに対抗できない」という表現は,「Xは,Aを具備することによって,Xの保護目的が達成される範囲に限って,Yの権利を否認することができる」と読み替えることが可能であろう。

このように,「第三者に対抗することができない」という意味を,「第三者保護のために,一定の要件を備えた者が,保護に必要な範囲で,相手方当事者間の権利変動を否認することができる制度」であるとして捉え,その場合の第三者の保護要件,保護の範囲,否認できる効力の範囲等を,物権変動の場合に限定せず,債権譲渡等を含めて,さまざまな類型に応じて,統一的に論じようとするのが,対抗不能の一般理論なのである。

なお,ここでいう否認は,実体法的な意味での否認であり,訴訟法的に構成する場合には,すでに成立している権利変動を否定するためには,否認を主張する者が証明責任を負うことになるため,反対事実のお証明が必要となる。つまり,ここでいう実体法上の否認権は,訴訟上は「抗弁」の主張となることに注意が必要である。

残念なことに,現在の通説・判例は,対抗要件を備えない行為の効力について,それを認めるか認めないかのオール・オア・ナッシングの考え方に立脚しており,対抗不能の一般理論のように,否認の範囲を保護すべき範囲に限定するという柔軟な発想を採用していない。

民法177条を民法49条の表現方式に即して読み替える作業を通じて,登記を得た第2買主は,AB間の債権的効力ではなく,物権移転の効力のみを否認できることが明らかとなった。

そのように解すると,第1売買の物権的効力が否認されることによって,他人物売買における売主が所有権を取得することになり,第2売買は,物権的効力が生じることになる。

なぜなら,非権利者がなした処分は,処分をなした者が,目的物を取得した場合には,有効となることが,判例によって認められているからである。ドイツ民法185条は,この法理を明文で規定している。

最判昭37・8・10民集16巻8号1700頁

甲が,乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に,乙がこれを追認したときは,右処分は,民法第116条の類推適用により,処分のときに遡って,乙についてその効力を生ずると解すべきである。

ドイツ民法185条 (非権利者の処分)

(1) 非権利者が権利者の同意を得て目的につきなした処分は有効とする。

(2) 非権利者がなした処分は,権利者がこれを追認したとき又は処分をなした者が目的を取得したとき又は権利者が非権利者を相続し,かつ,遺産債務につき無限責任を負うときは有効とする。後の2つの場合において目的につき互いに相入れない数個の処分をなしたときは,最初の処分のみを有効とする。

通説は,登記が売主に残っている場合,第1買主も第2買主も確定的な所有権を取得しておらず,つまり,物権を取得したという主張そのものが抑えられ(我妻栄『新訂物権法』岩波書店(1983年)151頁),不動産の引渡や所有権確認の訴えを起こした方が敗訴するとしている。

しかし,民法176条によって,第1売買が有効であることは疑いがない。第三者である第2買主は,登記を備えることによって,初めて,民法177条にしたがって,第1売買の物権的効力を否認することができるのであり,登記が売主に残っている限りは,所有権はあくまで第1買主が保持していると解すべきである。

したがって,物権について引渡を受けた第1買主に対して,登記を得ない第2買主が,不動産の引渡をしつこく要求してくるようなケースを想定すると,第2買主が第1買主に対して不動産の引渡を求めて訴えを提起した場合には,訴えた方が負けるとする通説も認めるように,第1買主が勝訴するのは当然である。反対に,第1買主が第2買主に対して所有権確認の訴えを提起した場合には,通説とは異なるが,訴えた第1買主が勝訴すると解すべきであろう。

(補論)不完全物権変動説の立場からの,「登記なしには対抗し得ない」という意味の解釈(我妻栄『新訂物権法』岩波書店(1983年)148-151頁)

(1)対抗することができない,ということ理論的に構成するのに,およそ3つの説がある。

(a)第1の説は,登記のない物権の変動は,第三者においてこれを否認することができると説く。右に挙げた典型的な例についていえば,丙は,自分より前に行われた甲乙間の譲渡行為の効力(所有権の移転)を-登記がないことを理由として-否認することができる。そうすると,意思表示のみによって甲乙間に生じた物権の変動(176条参照)は,その効力を失い,所有権は甲に復帰し,したがって,丙はこれを譲り受けることができる(末広154頁,石田108頁,柚木・高木201頁)と説く。しかし,この説は,丙が甲乙間の物権変動を否認するというような特別の意思表示をしないとき,ことに,甲乙間に物権変動を生じたことを知らないときなどを,説明するに適しない。

(b)第2の説は,登記のない間は,物権変動は,第三者に対する関係では,効力を生じないと説く(川名14頁)。あるいは,債権的効果だけが発生するに過ぎないと説く(近藤36頁,山中「権利変動論」名大法政1巻3号288頁,川島・民法Ⅰ66頁など。不法行為者に対する関係は債権侵害で説明しようとする)。しかし,後に述べるように,登記のない物権変動も,第三者の側から,有効と認めることはさしつかえないのだから,対第三者関係で物権変動として全然無効だとすることは妥当でない。第176条の解釈としても無理であろう。

そこで,私は,(C)第3の説として,登記のない限り,物権変動は完全な効力を生じない,と説く。すなわち,権利の帰属は,-必ずしも物権に限らず,債権でも-本来は排他的なものである(ひとつの権利が同時に甲乙両人に帰属するということはありえない)はずだが,公示の原則の適用として対抗要件制度が採用されている限り,完全に排他性ある権利変動を生ぜず,したがって,譲渡人も完全な無権利者にはならない。いいかえれば,第176条は,意思表示のみによって所有権の移転を生ずると定めるけれども,次条の第177条(および第178条)によって制限され,対抗要件(登記または引渡)を備えることによって,はじめて排他的に譲受人に帰属する(同旨=近藤36頁,ほぼ同旨=末川95頁)。

右の私見は不完全説と呼ばれることがあるが,それは誤解をまねきやすい。不動産物権が取引の対象とされた場合に,承継取得しても登記を得ていない乙は,正当の取引関係に立つ第三者に対してそれを主張することが認められず,かえって第二の譲受人が現れて登記を得るとこれに負けるので,これを現象面でとらえて不完全だと説明するのであり,一方不動産物権を譲渡しても登記を保有している甲にはそれを第二の譲受人丙に与えて,第一の譲受人乙の権利を失わせる可能性が残っているから,これを現象的にみて完全な無権利者になっていないと説くのである(舟橋144頁の批判は妥当とは思われない)。

しかし,この説明についてあれこれの批判や違った見解が主張されている。

その一つは,物権には排他性があるから,甲と乙との両人に帰属することはなく,乙に譲渡した甲が重ねて丙に譲渡できるわけがないという。この点から出発して,登記を得た第二の譲受人丙が所有権を取得するのは登記に一種の公信力が認められるからであるとし,そこから丙の善意を必要とするとの説が主張されている(篠塚・論争民法学114頁,石田(喜)・物権変動論175頁,半田・不動産取引の研究25頁以下)。

この後段の,善意を必要とするかどうかはともかくとして,前段の考え方では,わが実定法の定める物権変動の「対抗要件」一般を整合的に理解することは不可能であろう。例えば物権変動に限ってみても,不動産に関する176条と177条の関係は,動産に関する176条と178条と全く同じであり,しかも動産については192条が別に公信の原則を規定しているのである。思うにこの非難の背景には,特に排他性をその特質とする物権が,対立する甲と乙とのいずれにも帰属するとなすことに対する抵抗があるのであろう。所有権に目的物の物質的ないし物理的な全面的支配を内包すると解すれぱそうなるでもあろう。しかし所有権の観念化した現代では無用の配慮である(於保126頁以下参照)。所有権をも含めて,取引関係におかれた不動産物権は登記を備えてはじめて排他的に帰属するのだと考えれば,この非難は当らない。

この点に関する民法の母法であるフランス民法(1804年)では,当初意思主義の原則を規定する第711条(176条に当たる)だけがあり,第一の譲受人乙が万人に対する関係で完全な所有権を取得し,第二の譲受人丙は何らの権利を取得しないとされていた。しかし,1855年に取引の安全を図るために謄記に関する特別法を制定して,先に買っても謄記をしないと後から買って謄記をした者に負けることにした。これによって現実の問題として二重譲渡が可能になったのであり,わが民法は右の両原則を同時に受継したのである(このことを指摘するものとして星野40頁,同・民法論集2巻50頁以下参照)。

もっともこの点に関するフランス法の沿革と理論を検討し,意思表示だけで所有権は完全に乙に移転するが,後の譲受人丙が登記を備えると,丙は法の定めによって所有権を取得し,その結果これと相容れない限度で乙は失権すると解する説もある(滝沢聿代「物権変動における意思主義・対抗要件主義の継受」法協94巻7号1054頁以下)。

さらに,わが民法の解釈として,不動産の所有権の移転は,意思表示だけで生ずるが,これには第177条所定の「第三者」の出現を許容するという意味における法定の制限がついているのだ,という割り切った見解も現れ(広中70頁参照),また登記を一種の法定証拠(債権譲渡における確定日付参照)とみる説などがある(安達「取得時効と登記」志林65巻3号。なおこの問題および法定証拠説の解説としてジュリ法理88頁以下参照。なおその他の諸説については原島・注民(6)246頁以下参照)。

問題1 不動産の二重譲渡の場合,登記がなくても所有権は第1買主に移転するか。

問題2 不動産の二重譲渡の場合,すでに,第1買主(B)に移転した所有権について,売主(A)がその権利を第2買主(C)に移転することは可能か。

問題3 不動産の二重譲渡の場合,登記を得た第2買主(C)は,すでに第1買主(B)に移転している所有権をいかなる理由で取得しうるのか。

問題4 民法第49条2項「外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは,その事務所の所在地において登記するまでは,第三者は,その法人の成立を否認することができる」を「対抗することができない」という用語を使って書き換えるとどうなるか。

問題5 民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない」を「否認することができる」という用語を使って書き換えるとどうなるか。

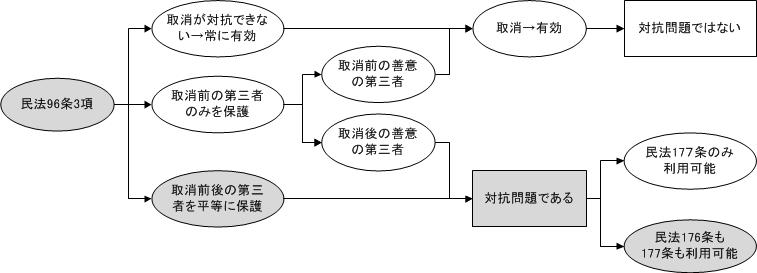

二重譲渡以外の物権変動に関して,登記がないと第三者に対抗できないとされる様々な問題(通謀虚偽表示,詐欺,解除,遺産分割)を取り上げ,復帰的物権変動のメカニズムや,民法の条文に「第三者に対抗することを得ず」と書かれている問題が,常に不動産物権変動の「対抗問題」とされるわけではないことの意味を理解するのがこの講義のねらいである。

|

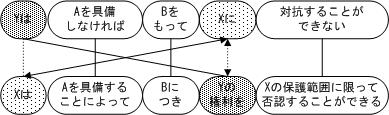

図 3 通謀虚偽表示と登記

AとBとが通謀してAの不動産をBに売ったことにし,仮装の売買契約書を作成し,それに基づいて登記をAからBへと移転した。その後,BがAを裏切り,登記のあることを利用して,事情を知らないCに当該不動産を譲渡したとする。

Cは登記を取得しなくても,所有権の取得をAに対抗できるだろうか。その後,Aが真正な登記を回復したとしても,状況は同じであろうか。

民法94条2項は,通謀虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できないと規定しているため,善意の第三者Cは登記がなくてもAに対抗できると思われるかもしれない。しかし,他方で,民法177条には,すべての不動産物権変動は,登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。そこで,民法94条と民法177条との関係が問題となる。

第94条(虚偽表示)

①相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする。

②前項の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない。

民法94条2項の意味について,最近では,「『善意の第三者』Cは ─Bに対してはもちろん─ Aに対しても登記なくして自分が権利取得者であることを主張することができる。Cにとっては,94条2項により,AB間の譲渡は有効だったものとみなされ,そして,不動産がA-B-Cと移転した場合,CとAとの間の関係は対抗問題(177条参照)ではない,と考えられる」(四宮和夫『民法総則』[第4版補訂版](1996年)166頁)との見解が有力に主張されている(大判大9・7・23民録26輯1151頁,最三判昭44・5・27民集23巻6号998頁参照)。

しかし,民法94条2項の通謀虚偽表示の「無効は,善意の第三者に対抗することができない」という意味は,通説の考え方とは異なるが,通謀虚偽表示に基づく契約の効力を完全に有効とする趣旨ではなく,契約の効力のうち,当事者間の無効の効力は認めつつ(したがって,無効に基づくAの取戻し請求は認められる),善意の第三者の利益を害する無効の遡及効のみを否定する規定であると判断すべきである。ここにおいても,善意の第三者が否認できるのは,通謀虚偽表示の効力のすべてではなく,善意の第三者の保護目的の範囲(無効の遡及効)に限定される(この点については,「第1売買の物権的効力の否認」(216頁)参照)。

つまり,通謀虚偽表示の無効は,善意の第三者に対しては,「効力の遡らない無効」(会社合併の無効等の効力の不遡及(商法110条)と同様の現象)ということになる。

94条2項を以上のように解することにより,通謀虚偽表示の当事者と善意の第三者との関係は,売買に基づくCのBに対する目的不動産の引渡・移転登記請求と復帰的物権変動に基づくAのBに対する引渡・登記回復請求とが真っ向から対立することになる。いわゆる「食うか食われるかの対抗問題」の出現である。

そこで,民法176条と民法177条の適用が問題となり,登記を備えない者同士の争いでは,民法176条の法理が妥当し,登記を備えた者と登記を備えない者との関係では,民法177条の法理によって問題が解決される。

結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Cが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するCが勝つ。これに対して,CよりもAが先に登記を得た場合には,Aが勝つ。

結論を,判例,通説との対比で示すと,以下の通りである。

表3 通謀虚偽表示と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | C | C | A | A |

| B | C | C | × | C | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

第96条(詐欺又は強迫)

①詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

③前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。

|

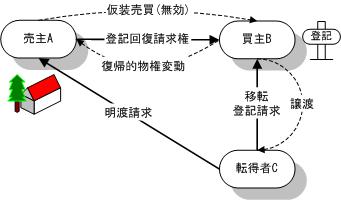

図 4 詐欺による取消と登記

AがBに騙されてAの不動産をBに売る契約を締結し,登記をAからBへと移転した。その後,AはBに騙されていたことに気づき売買契約を取り消した。ところが,Bは登記を利用して,事情を知らないCに当該不動産を譲渡したとする。

通謀虚偽表示の場合と異なり,問題を以下の2つの場合に分けて考える必要がある。

1. Aが取消をする前にBがCに不動産を譲渡した場合

2. Aが取消をした後にBがCに不動産を譲渡した場合

上記のそれぞれの場合について,Cは登記を取得しなくても,所有権の取得をAに対抗できるだろうか。その後,Aが真正な登記を回復したとしても,状況は同じであろうか。

民法96条3項は,詐欺による意思表示の取消は善意の第三者に対抗できないと規定しているため,善意の第三者Cは登記がなくてもAに対抗できると思われるかもしれない。しかし,他方で,民法177条には,すべての不動産物権変動は,登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。そこで,民法96条と民法177条との関係が問題となる。

民法96条3項に関して,最近の学説は,「『善意の第三者』Cに対する関係では,Aの意思表示は取り消されず,Bは有効に権利を取得したものとみなす趣旨であり,そして,不動産がA→B→Cと転々した場合,CA間の関係は対抗問題(177条参照)ではない,と考えられる。したがって,Cは登記なくして権利取得をAに主張することができるという見解に賛成したい」(四宮和夫『民法総則』[第4版補訂版](1996年)188頁)との見解が有力に主張されている。

しかし,民法96条3項の「詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない」という意味は,詐欺によって取り消された契約の効力を完全に有効とする趣旨ではなく,契約の効力のうち,当事者間の無効の効力は認めつつ(したがって,取消に基づくAの取戻し請求は認められる),善意の第三者の利益を害する取消の遡及効のみを否定する規定であると判断すべきである(大判昭17・9・30民集21巻911頁(民法判例百選I[第4版](1996年)52事件))。

つまり,詐欺による意思表示の取消は,善意の第三者に対しては,「効力の遡らない取消」(婚姻取消の効力の不遡及(民法748条)と同様の現象)ということになる。

96条3項を以上のように解することにより,詐欺による取消の当事者と善意の第三者との関係は,売買に基づくCのBに対する目的不動産の引渡・移転登記請求と復帰的物権変動に基づくAのBに対する引渡・登記回復請求とが真っ向から対立することになる。いわゆる「食うか食われるかの対抗問題」の出現である。

そこで,民法176条と民法177条の適用が問題となり,登記を備えない者同士の争いでは,民法176条の法理が妥当し,登記を備えた者と登記を備えない者との関係では,民法177条の法理によって問題が解決される。

この場合,二重譲渡と対比すると,Cは第1買主に,Aは第2買主に該当する。結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Cが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するCが勝つ。これに対して,CよりもAが先に登記を得た場合には,Aが勝つ。

結論を,判例(最一判昭49・9・26民集28巻6号1213頁(民法判例百選I[第4版](1996年)21事件)),通説との対比で示すと,以下の通りである。

表 4 転売後の詐欺取消と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | C | C | A | A |

| B | C | C | × | C | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

この場合,二重譲渡の場合と対比すると,Aは第1買主に,Cは第2買主に該当する。結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Aが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するAが勝つ。これに対して,AよりもCが先に登記を得た場合には,Cが勝つ。

結論を,判例(大判昭17・9・30民集21巻911頁(民法判例百選I[第4版](1996年)52事件)),通説との対比で示すと,以下の通りである。

表 5 転売前の詐欺取消と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | A | C | A | A |

| B | ? | C | × | A | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

(補論)通説による詐欺取消しと善意の第三者との関係(我妻栄『新訂物権法』岩波書店(1983年)101-102頁)

取消のうち,詐欺を理由とする場合には,…第96条第3項は,これをもって善意の第三者に対抗できないと規定する。不動産が乙の詐欺によって甲→乙と譲渡され,さらに乙→丙と転売された場合への適用に関連して,丙の登記の要否をめぐって説が分かれている。

①甲の取消前に現れた善意の丙につき第96条3項の適用があることは疑いがない。もっとも,従来の判例・通説は,丙が96条3項の保護を受けるためには,登記を得ていることを要すると解してきた(大判昭和7・3・18民327頁判民30事件(吾妻)。総則〔328〕2ロ)。これに対して丙は登記の有無にかかわらず,同条3項によって保護されるとする説が主張され(下森「民法96条3項にいう第三者と登記再論」薬師寺米寿記念99頁以下),「右の第三者の範囲は…必ずしも所有権その他の物権の転得者で,かつ,これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は,見出し難い」と説く判例も現れている(最判昭和49・9・26民1213頁。もっとも事案は丙が仮登記をしているものなので,右の一般論の判例としての価値については疑問がある。星野・法協93巻5号813頁参照)。しかし,丙に対して第96条3項の保護を全く登記から切り離して与えると,先の例で甲が乙から登記を回復した場合(甲と乙との関係でこの請求を否定すべき理由はない。)にも,さらに遡って乙の詐欺を媒介として甲→乙→丙と転売されたが登記は終始甲にあるという場合にも常に丙が勝ち,甲に対して,登記請求権を認められることになり妥当ではあるまい(加藤「取消解除と第三者」法学教室7号65頁参照。)

②甲が取りした後に乙から譲り受けた丙’と甲との関係は第96条3項の適用ではなく対抗問題であって,先に登記をした者が勝つというのが従来の判例・通説であった(上記bおよび大判昭和17・9・30民911頁参照)。もっとも,同項は取消によって甲→乙の権利変動が失効するところを,善意の第三者のためにその効果を遮断するのだから,丙の出現が取消の意思表示の前か後かによって区別すべきではあるまいとする批判がある(判民昭和17年度48事件川島評釈参照)。今日ではこの点に論及する論者は,丙については第96条3項,丙’については第94条2項-登記が乙にあることを前提とする-によって保護すべしとの説に傾いている如くである(下森・前掲,加藤・前掲)。

|

| 詐欺と登記に関する論点,適用条文の分岐 |

第545条(解除の効果)

①当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない。

②前項本文の場合において,金銭を返還するときは,その受領の時から利息を付さなければならない。

③解除権の行使は,損害賠償の請求を妨げない。

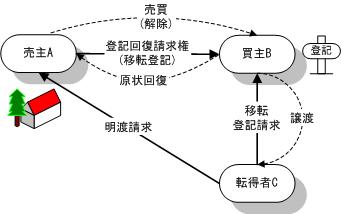

AがBにAの不動産を売る契約を締結し,登記をAからBへと移転した。その後,Bが売買代金を支払わないため,売買契約を解除した。ところが,Bは登記を利用して,Cに当該不動産を譲渡したとする。

|

図 5 解除と登記

問題を以下の2つの場合に分けて考える必要がある。

1. Aが解除をする前にBがCに不動産を譲渡した場合

2. Aが解除をした後にBがCに不動産を譲渡した場合

上記のそれぞれの場合について,Cは登記を取得しなくても,所有権の取得をAに対抗できるだろうか。その後,Aが真正な登記を回復したとしても,状況は同じであろうか。

民法545条は,解除の効果は第三者の権利を害することができないと規定し,解除の効果が第三者に対抗できないとしているため,第三者Cは登記がなくてもAに対抗できると思われるかもしれない。

しかし,他方で,民法177条には,すべての不動産物権変動は,登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。そこで,民法545条と民法177条との関係が問題となる。

民法545条の「当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし,第三者の権利を害することはできない」という意味は,解除によって契約が遡及的に消滅する趣旨ではなく,第三者の利益を害する解除の遡及効のみを否定する規定であると判断すべきである。

もっとも,解除の効果については,以下の説があって対立している。最終的には,給付不当利得の一類型として理論構成されるべきであると思われるが,ここでは,現在の理論状況を俯瞰するにとどめる。

表6 解除の効果に関する学説の状況

| 概説 | 未履行債務 | 既履行債務 | |

|---|---|---|---|

| 直接効果説 | 解除によって,契約に基づく債権債務関係はすべて遡及的に消滅するとする説。 | 当然に消滅する。 | 法律上の原因を失い,不当利得の返還請求が発生する。 |

| 間接効果説 | 解除は債権債務関係そのものを消滅させるものではなく(従来の債権債務関係は 依然として存在する),ただ,その作用を阻止するに留まるとする説。 | 消滅せず。→履行拒絶の抗弁権が発生する | 新たな返還請求権が発生する。 |

| 折衷説 | 解除は一般に将来に向かって効力を生じるとする説。 | 消滅する(直接効果説と同じ)。 | 新たな返還請求権が発生する(間接効果説と同じ)。 |

| 巻き戻し説 | 契約解除により,従来の債権債務関係が遡及的に消滅するのではなく,契約解除により,従来の債務関係が同一性を保って,「巻き戻し関係(清算関係)」に変更されるとする説

(Umkehrungstheorie) Ernst Wolf, AcP 153, 97。 |

直ちに清算関係が終了するため,そのまま消滅する。 | 清算関係に変更されて存続する。 既履行債務と性質を同じくするので,不当利得の規定は適用されず,同時履行の抗弁の規定が適用されることになる。 また,保証人の債務は,付従性によって消滅することなく,清算関係についても存続する(大判大6・10・27民録23輯1867頁(保証人の責任否定)→最判昭和47・3・23民集26巻2号274頁(保証人の責任肯定)参照)。 |

いずれにせよ,解除の効力は,第三者に対する関係では,「遡及効のない解除」(民法620条と同様の現象)ということになる。

民法545条を以上のように解することにより,解除と第三者との関係は,売買に基づくCのBに対する目的不動産の引渡・移転登記請求と原状回復義務に基づくAのBに対する引渡・登記回復請求とが真っ向から対立することになる。いわゆる「食うか食われるかの対抗問題」の出現である。

そこで,民法176条と民法177条の適用が問題となり,登記を備えない者同士の争いでは,民法176条の法理が妥当し,登記を備えた者と登記を備えない者との関係では,民法177条の法理によって問題が解決される。

この場合,二重譲渡と対比すると,Cは第1買主に,Aは第2買主に該当する。結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Cが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するCが勝つ。これに対して,CよりもAが先に登記を得た場合には,Aが勝つ。

結論を,判例,通説(四宮和夫「遡及効と対抗要件-第三者保護規定を中心として」(新潟大学)法政理論9巻3号(1977年)18頁以下参照)との対比で示すと,以下の通りである。

表 7 転売後の解除と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | A | C | A | A |

| B | × | × | × | C | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

この場合,二重譲渡の場合と対比すると,Aは第1買主に,Cは第2買主に該当する。結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Aが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するAが勝つ。これに対して,AよりもCが先に登記を得た場合には,Cが勝つ。

結論を,判例,通説との対比で示すと,以下の通りである。

表 8 転売前の解除と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | A | C | A | A |

| B | × | × | × | A | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

第909条(遺産の分割の効力)

遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない。

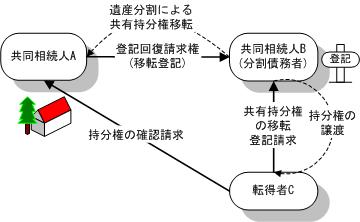

|

図 6 遺産分割と登記

遺産財産の共同相続人A,Bが遺産分割の協議の上,Aが当該不動産の単独所有者となることに決まったが,Bは自らの持分権をCに譲渡したとする。

問題を以下の2つの場合に分けて考える必要がある。

1. 遺産分割をする前にBがCに不動産を譲渡した場合

2. 遺産分割をした後にBがCに不動産を譲渡した場合

上記のそれぞれの場合について,Cは登記を取得しなくても,持分権の取得をAに対抗できるだろうか。その後,Aが真正な登記を回復したとしても,状況は同じであろうか。

民法909条によれば,遺産分割の効果は相続開始のときに遡るが,その効力は第三者の権利を害することができないと規定し,遺産分割の遡及効は第三者に対抗できないとしているため,第三者Cは登記がなくてもAに対抗できると思われるかもしれない。

しかし,他方で,民法177条には,すべての不動産物権変動は,登記がなければ第三者に対抗できないと規定している。

そこで,民法909条と民法177条との関係が問題となる。

民法909条の「遺産の分割は,相続開始の時に遡ってその効力を生ずる。但し,第三者の権利を害することができない」という意味は,遺産分割は相続開始の時に遡って効力が生じるが,それによって利益を害される第三者は,遺産分割の遡及効のみを否定する規定であると解すべきである。

つまり,遺産分割の効力は,第三者に対しては,遺産分割の時から効力を生じるに過ぎなくなることを意味する。

民法909条を以上のように解することにより,遺産分割と第三者との関係は,売買に基づくCのBに対する目的不動産の引渡・移転登記請求と遺産分割に基づくAのBに対する引渡・登記回復請求とが真っ向から対立することになる。いわゆる「食うか食われるかの対抗問題」の出現である。

そこで,民法176条と民法177条の適用が問題となり,登記を備えない者同士の争いでは,民法176条の法理が妥当し,登記を備えた者と登記を備えない者との関係では,民法177条の法理によって問題が解決される。

この場合,二重譲渡と対比すると,Cは第1買主に,Aは第2買主に該当する。結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Cが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するCが勝つ。これに対して,CよりもAが先に登記を得た場合には,Aが勝つ。

結論を,判例(最三判昭46・1・26民集25巻1号90頁(民法判例百選I[第4版](1996年)55事件)),通説(四宮和夫「遡及効と対抗要件-第三者保護規定を中心として」(新潟大学)法政理論9巻3号(1977年)37頁以下,特に,43頁の注(18)参照)との対比で示すと,以下の通りである。

表 9 転売後の遺産分割と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | A | A | A | A |

| B | × | A | × | C | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

この場合,二重譲渡の場合と対比すると,Aは第1買主に,Cは第2買主に該当する。結果としては,AもCも登記を得ていない場合,または,Aが登記を得た場合には,不動産二重譲渡の第1買主に該当するAが勝つ。これに対して,AよりもCが先に登記を得た場合には,Cが勝つ。

結論を,判例(最三判昭46・1・26民集25巻1号90頁(民法判例百選I[第4版](1996年)55事件)),通説との対比で示すと,以下の通りである。

表 10 転売前の遺産分割と登記との関係

| AとCとどちらが勝訴するかについての学説 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 判例 | 四宮説 | 我妻・加藤説 | 自説 | ||

| 登記の所在 | A | A | A | A | A |

| B | × | A | × | A | |

| C | C | C | C | C | |

×:訴えた方が敗訴するという意味

問題1 民法94条2項が,通謀虚偽表示による「意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない」と規定しているのに対して,民法177条は,「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない」と規定している。不動産が通謀虚偽表示によって移転されたことを知らずに不動産を譲り受けた第三者が売主が登記の移転を受けていない段階において,民法94条2項と,民法177条の関係を説明しなさい。

問題2 詐欺による取消は民法96条3項によって,善意の第三者に対抗できないはずである。しかし,善意の第三者が登記を得ていない場合には,民法177条によって,対抗できるのであろうか。

〔第26問〕 詐欺取消と登記

| Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。この事例に関する次のアからエまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[№26]) ア.AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その前に,BがCに対し,この土地を売った。Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,BC間の売買契約当時,AB間の売買がBの詐欺によるものであることを知らなかったときは,Aに対し,甲土地の所有権取得を主張できる。 イ.アの場合において,詐欺のためAに動機の錯誤があり,それが契約時に表示されていた場合は,Cは,例えBC間の売買契約当時,錯誤の事実を知らなかったとしても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。 ウ.AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その後に,BがCに対し,この土地を売った。所有権移転登記がB名義のままである場合,Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことができる。 エ.Aは,詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが,その後にAB間の売買を取り消すとの意思表示をした。取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。 1.ア 2.イ 3.ウ 4.エ 5.誤っているものはない |

〔正解〕 4

〔解説〕

ア. ○

ア.AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その前に,BがCに対し,この土地を売った。Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,BC間の売買契約当時,AB間の売買がBの詐欺によるものであることを知らなかったときは,Aに対し,甲土地の所有権取得を主張できる。

最一判昭49・9・26民集28巻6号1213頁

民法九96条第1項,3項は,詐欺による意思表示をした者に対し,その意思表示の取消権を与えることによつて詐欺被害者の救済をはかるとともに,他方その取消の効果を「善意の第三者」との関係において制限することにより,当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至つた者の地位を保護しようとする趣旨の規定であるから,右の第三者の範囲は,同条のかような立法趣旨に照らして合理的に画定されるべきであつて,必ずしも,所有権その他の物権の転得者で,かつ,これにつき対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は,見出し難い。

⇔大判昭17・9・30民集21巻911頁

詐欺による不動産売買の取消の効果は,その登記をしなければ取消後の利害関係人に対抗することができない。

|

転売後の詐欺取消と登記との関係

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

イ. ○

イ.アの場合において,詐欺のためAに動機の錯誤があり,それが契約時に表示されていた場合は,Cは,例えBC間の売買契約当時,錯誤の事実を知らなかったとしても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。

ウ. ○

ウ.AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その後に,BがCに対し,この土地を売った。所有権移転登記がB名義のままである場合,Cは,Bから所有権移転登記を受けていなくても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことができる。

(解説)ア.の場合と異なり,判例は,この場合には,いわゆる不動産物権変動の対抗問題であると解している。そして,本問の場合,AもCも登記を有していないため,訴えた方が負けるという現象が生じている。したがって,Aが請求をしてきた場合,Cは,登記欠缺の抗弁でもってAの請求を拒むことができる。

エ. ×

エ.Aは,詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが,その後にAB間の売買を取り消すとの意思表示をした。取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。

第122条(取り消すことができる行為の追認)

取り消すことができる行為は,第120条〔取消権者〕に規定する者が追認したときは,以後,取り消すことができない。ただし,追認によって第三者の権利を害することはできない。

第123条(取消し及び追認の方法)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には,その取消し又は追認は,相手方に対する意思表示によってする。

第124条(追認の要件)

①追認は,取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ,その効力を生じない。

②成年被後見人は,行為能力者となった後にその行為を了知したときは,その了知をした後でなければ,追認をすることができない。

③前2項の規定は,法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には,適用しない。

第125条(法定追認)

前条の規定により追認をすることができる時以後に,取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは,追認をしたものとみなす。ただし,異議をとどめたときは,この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

〔学習方法〕

詐欺取消と登記について,転売後の取消と取消後の転売とで,判例の立場は変わっていること,および,その理由を理解すること。

〔問題の評価〕

詐欺取消と登記だけでなく,錯誤との関係,追認との関係について総合力を要求する良い問題である。

[民法2目次] [物] [時効] [占有] [物権法総論] [不動産1,2,3] [動産1,2] [所有権] [用益権] [一般不法行為] [特別不法行為]