|

[民法2目次] [物] [時効] [占有] [物権法総論] [不動産1,2,3] [動産1,2] [所有権] [用益権] [一般不法行為] [特別不法行為]

-登記を要しない不動産物権変動-

作成:2006年5月5日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

登記を要しない不動産物権変動のうちの典型例(強迫による取消、取得時効、共同相続)を考察することによって、「対抗問題」とは何かについて理解を深めるのがこの講義のねらいである。

第96条(詐欺又は強迫)

①詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。

②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っていたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。

③前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。

|

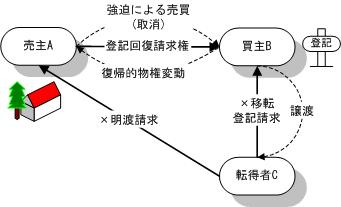

図 7 強迫による意思表示の取消と登記との関係

AがBに強迫されてAの不動産をBに売る契約を締結し、登記をAからBへと移転した。その後、AはBからの強迫を免れ、売買契約を取り消した。ところが、Bは登記を利用して、事情を知らないCに当該不動産を譲渡したとする。

Aが意思表示を取り消し、AB間の売買契約が初めに遡って無効となったとしても、Cは所有権の取得をAに対抗できるだろうか。

先に述べたように、詐欺による意思表示の取消の場合には、民法96条により、取消の効果が善意の第三者に対抗できないため、取消の遡及効が否認される。その結果、第三者への所有権移転と表意者への復帰的物権変動とが二重譲渡と同様の関係となり、いわゆる不動産の対抗問題が生じる。

しかし、強迫による意思表示の取消は、すべての第三者に対抗できる。したがって、たとえCが不動産登記を信じて不動産を買い受けたとしても、その登記は不実の登記に過ぎず、登記に公信力がない以上、Cは権利を取得することができない。

詐欺による意思表示の取消と強迫による意思表示の取消の効果を区別すること自体については批判があるが、両者の効果を区別する民法の立場を尊重する限り、このような結論の相違を是認するほかない。

もっとも、筆者の提唱する対抗不能の一般理論によっても、Cが登記を得た場合には、Cは、民法177条に基づき、AB間の復帰的物権変動のうち、遡及効のみを否認できると考えることも、理論的には可能である。

しかし、筆者は、民法177条の効力は、有効な売買契約から生じる物権的効力(所有権の移転)のみを否認することができる制度であると考えており(いわゆる二重譲渡の対抗問題の解決に限定する)、民法177条に、強迫による意思表示の表意者の保護を覆滅する効力まで認めるのは行き過ぎであると考えている。

もしも、民法177条が、強迫による意思表示の取消の遡及効を否定できると考えるとすると、強迫による意思表示は、一般的にはすべての第三者に対抗しうるが、不動産の物権変動に関しては、登記を得た第三者には対抗できないという結論を認めることになってしまう。しかし、公示としての占有に公信力が与えられている動産の物権変動の場合でさえ、強迫の意思表示の取消に対抗できるのは、善意の第三者に限定されていることを考慮するならば、公信力のない登記に、公信力を超える効力を与えることは妥当ではないであろう。

第144条(時効の効力)

時効の効力は,その起算日にさかのぼる。

第162条(所有権の取得時効)

①20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その所有権を取得する。

②10年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その占有の開始の時に,善意であり,かつ,過失がなかったときは,その所有権を取得する。

|

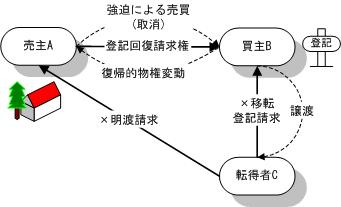

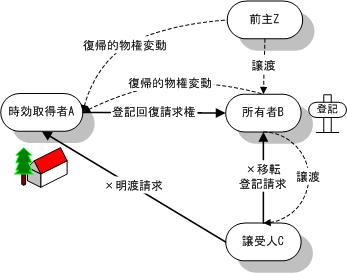

図 8 取得時効と登記

AはBの甲土地を長期にわたって平穏公然と占有してきた。ところが最近Bは、甲土地をCに譲渡し、CがAに対して土地の明渡を要求している。

AはCに対して、明渡を拒絶し、所有権の確認を請求できるか。

1) Aの取得時効が完成する前に、BがCに不動産を譲渡した場合(時効完成前の第三者の出現)

Aは、誰の不動産の所有権を取得するのか?

Cが登記を得ている場合、不動産の二重譲渡に類する対抗問題が発生するか?

2) Aの取得時効が完成した後に、BがCに不動産を譲渡した場合(時効完成後の第三者の出現)

Aは、誰の不動産の所有権を取得するのか?

Cが登記を得ている場合、不動産の二重譲渡に類する対抗問題が発生するか? 時効の起算点はいつか?

通説・判例は、Aの取得時効が完成する前にBからCが不動産を取得した場合、時効取得者Aと第三者Cとは当事者同士の関係となり、対抗問題は生じないため、時効取得者Aは、登記なくして時効完成前の第三者Cに対抗できると解している(大判大7・3・2民録24輯423頁)。

しかし、「時効の効力は,その起算日にさかのぼる」(民法144条)ことを忘れてはならない。本件の場合、Aは、Cからではなく、Bの所有時に遡って、Bから所有権を取得するのである。

そうだとすると、時効完成前に出現した第三者は、必ずしも、当事者であるとは限らないということになる。

時効取得が登記なくして第三者に対抗できるのは、むしろ、原始取得である時効取得の遡及効を第三者が否定できないところにあると考えるべきであろう。

時効完成前に第三者が出現した場合、時効の遡及効により、その第三者は、無権利者から権利を譲り受けたことになり、登記に公信力がない以上、時効取得者の権利を否定することができないからである。

通説・判例は、Aの取得時効が完成した後に、BがCに不動産を譲渡した場合、BからAが時効によって所有権を取得する関係と、CがBから不動産を譲り受ける関係とが、いわゆる不動産の二重譲渡の関係に立つと考え、登記を先に取得した者が勝つと考えている(大連判大14・7・8民集4巻412頁、最二判昭46・11・5民集25巻8号1087頁(民法判例百選I[第4版](1996年)53事件))。

しかし、Aの取得時効の効力は、場合によっては、Aの前主にまで遡って所有権を取得しうる強力な遡及効を有している。

その点で、取得時効によるAの所有権移転と、通常の譲渡に基づくCの所有権移転を同等に並べて、いわゆる不動産の二重譲渡の関係へと解消することはできない。

登記を取得したCといえども、Aの原始取得の遡及効を否定することはできないのであり、Aは登記なくして、登記を有する第三者に対して所有権を主張しうる。

実際問題としても、Aが長きにわたって当該不動産を占有していることは、不動産の調査をすれば容易に判明することである。したがって、時効取得者の権利を犠牲にしてまで、取引の安全をはかる必要は認め難いように思われる。

しかも、判例のように、時効の起算点は、時効の基礎である事実の開始された時であって、任意に起算点を選択して時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできないとすると(大判昭14・7・19民集18巻856頁、最一判昭35・7・27民集14巻10号1871頁)、以下のような不都合が生じる。例えば、Aが不動産を19年間占有した後に、BがCにその不動産を譲渡し登記がCへと移転した場合、20年経過した時点でAが取得時効を主張したとするとする。この場合、Aが占有開始時に善意・無過失の場合には、時効完成後にCが出現しているからCに対抗できないが、悪意だった場合には、時効完成前にCが出現しているからCに勝つという奇妙な結果が生じてしまうからである。

民法162条の取得時効の効力として、たとえ泥棒でも、不法占拠した不動産を自分のものだと主張して公然と20年間居座り続ければ、正当な所有権を取得するとされている。

しかし、この現象は、たとえ泥棒であっても保護せざるを得ないという時効制度が抱えるジレンマであり、「悪魔の証明」から真の権利者を保護するためには、避けることのできない副作用に過ぎないことを理解する必要がある。

不動産の場合、占有にも、登記にも公信力が認められない以上、もしも、時効制度が存在しないとすると、真の所有者であっても、不動産の所有権を証明することは困難である。

なぜなら、所有権を証明しようとすれば、前主が所有者であることを証明する必要があるが、そのためには、さらにその前主の所有権を証明しなければならず、その連鎖は無限に繰り返されるからである。

そこでこのような困難な証明(悪魔の証明)から、真の所有者を保護するために、自主占有を20年間継続すれば、無権利者であっても所有権を取得するという取得時効の制度が創設されたのである。

取得時効の制度によってのみ、真の権利者は、悪魔の証明から解放されるのである。

このように、時効制度の原始取得性とか、遡及効とかには、不毛な歴史の詮索からの解放という意味が含まれている。したがって、そのような遡及効を安易に否定することはできないのである。

第898条(共同相続の効力1)

相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する。

第899条〔共同相続の効力2〕

各共同相続人は,その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

|

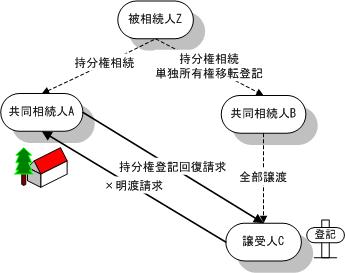

図 9 共同相続と登記

AはZの財産である甲不動産をBとともに共同相続した。ところが、Bは、Aの同意を得ないで、甲不動産を勝手に、Cに譲渡してしまった。

AはCに対して、所有権の確認または共有物の分割を請求できるか。

相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人の中のBならびにBから単独所有権移転の登記を受けた第三取得者Cに対し、他の共同相続人Aは、自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだしBの登記はAの持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果CもAの持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正8年11月3日大審院判決 民録25輯1944頁、最二判昭38・2・22民集17巻1号235頁(民法判例百選I[第4版](1996年)54事件)参照)。

共同相続において、共同相続人の1人が相続財産を単独所有であるとして、他人に共有財産全部を譲渡したとしても、共有相続人間には有効な法律行為は全くなされていない。

上の図からも明らかなように、共同相続の場合には、取消や取得時効の場合と異なり、いわゆる二重譲渡の関係すら発生していない。したがって、共同相続人の1人から所有権持分権を取得した譲受人は、たとえ共有財産全部について登記を得たとしても、他の相続人の共有持分権を否認する権限を取得することはできず、他の共同相続人の持分に関しては、無権利者のままである。

実際問題としても、相続関係を調査すれば、相続財産に関する権利関係は第三者にとって予測可能であり、真の権利者を犠牲にしてまで、取引の安全をはかる必要性は認め難い。

以上の考察を通じて、民法177条にいう物権変動から意思表示によらない物権変動である取得時効、共同相続の問題が除外されることが明らかとなった。結果的には、民法177条の物権変動の範囲は、意思表示を原因とするものに限定されるとする考え方に接近したことになる。

筆者は、民法177条の物権変動の範囲は、意思表示による物権変動に限定されると決めてかかる必要は必ずしもないと考えている(大判明41・12・15民録14輯1301頁(民法判例百選I[第4版](1996年)51事件))。しかし、具体的な検討を通じて、結局、民法177条の物権変動の範囲から取得時効と共同相続が除外され、その範囲が意思表示を原因とする物権変動に収斂したことは興味深い。

いずれにせよ、文言上は必ずしも意思表示による物権変動を前提としていない民法177条と意思表示による物権変動を規定する民法176条との密接な関係、すなわち、民法177条は、民法176条の例外規定であるという側面(まず民法176条で問題が解決され、登記を得た第三者が出現した場合に初めて民法177条が適用に至る。したがって、どちらも登記を有していない場合には、原則に戻って民法177条ではなく、民法176条が適用される)が、ここでも確認されたことになる。

問題1 強迫による取消は登記がなくても第三者に対抗できるか。対抗できるとしたら、その根拠は何か。

問題2 取得時効は登記がなくても第三者に対抗できるか。対抗できるとしたらその根拠は何か。時効完成時以前の第三者と時効完成後の第三者を区別する必要はあるか。

問題3 共同相続は登記がなくても第三者に対抗できるか。対抗できるとしたら、その根拠は何か。

〔第5問〕 取得時効と登記

| 次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№5]) ア.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し,10年経過後にCが移転登記を得た場合,判例によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。 イ.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し,Cが移転登記を得た場合,登記による取引安全確保の機能を重視する学説によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。 ウ.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年経過後にAがCに甲土地を譲渡してCが移転登記を得た場合,判例によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。ただし,Cが背信的悪意者に当たる場合はBは登記がなくても時効取得を対抗できる余地がある。 エ.ウの事例において,BがCの登記時からさらに20年,Cから権利主張をされることなく甲土地の占有を続け,その後に取得時効を援用したときは,判例によると,Bは登記がなくてもCに対し,甲土地の時効取得を対抗できる。 オ.ウの事例において,BがCから権利主張をされることなく占有開始時から20年間甲土地の占有を続けたとしても,判例によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。 1.ア,イ 2.ア,オ 3.イ,ウ 4.ウ,エ 5.エ,オ |

〔正解〕 2

〔解説〕

ア. ×

ア.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し,10年経過後にCが移転登記を得た場合,判例によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。

最二判昭42・7・21民集21巻6号1653頁は,以下のように判断している。

不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し,時効取得者は,登記なくして所有権を対抗することができる。

原判決の確定した事実によると,被上告人は本件土地の占有により昭和33年3月21日に20年の取得時効完成したところ,上告人は,本件土地の前主から昭和33年2月本件土地を買い受けてその所有者となり,同年12月8日所有権取得登記を経由したというのである。されば,被上告人の取得時効完成当時の本件土地の所有者は上告人であり,したがつて,上告人は本件土地所有権の得喪のいわば当事者の立場に立つのであるから,被上告人はその時効取得を登記なくして上告人に対抗できる筋合であり,このことは上告人がその後所有権取得登記を経由することによつて消長を来さないものというべきである。

イ. ○

イ.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し,Cが移転登記を得た場合,登記による取引安全確保の機能を重視する学説によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。

ただし,判例(最三判昭41・11・22民集20巻9号1901頁)は,このような学説に反対して,以下のように判断している。

不動産の時効取得者は,取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては,登記がなくても,時効による所有権の取得を主張することができる。

ウ. ○

ウ.Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年経過後にAがCに甲土地を譲渡してCが移転登記を得た場合,判例によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。ただし,Cが背信的悪意者に当たる場合はBは登記がなくても時効取得を対抗できる余地がある。

最一判昭36・7・20民集15巻7号1903頁は,以下のように判断している。

不動産の取得時効が完成しても,その登記がなければ,その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが,第三者の右登記後に,占有者がなお引き続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には,その第三者に対し,登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。

エ. ○

エ.ウの事例において,BがCの登記時からさらに20年,Cから権利主張をされることなく甲土地の占有を続け,その後に取得時効を援用したときは,判例によると,Bは登記がなくてもCに対し,甲土地の時効取得を対抗できる。

上記の最一判昭36・7・20民集15巻7号1903頁を参照のこと。

オ. ×

上記の最一判昭36・7・20民集15巻7号1903頁を参照のこと。

オ.ウの事例において,BがCから権利主張をされることなく占有開始時から20年間甲土地の占有を続けたとしても,判例によると,Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。

〔問題の評価〕 ×

論理的に破綻している判例の法理を金科玉条のように扱い,しかも,受験生にとって必要のない細かい知識を問うものであり,新司法試験の問題として不適である。

[民法2目次] [物] [時効] [占有] [物権法総論] [不動産1,2,3] [動産1,2] [所有権] [用益権] [一般不法行為] [特別不法行為]