|

[柉朄2栚師] [暔] [帪岠] [愯桳] [暔尃朄憤榑] [晄摦嶻1,2,3] [摦嶻1,2] [強桳尃] [梡塿尃] [堦斒晄朄峴堊] [摿暿晄朄峴堊]

亅懳峈栤戣偺斖埻偲戞嶰幰偺斖埻亅

嶌惉丗2006擭4寧14擔

柧帯妛堾戝妛朄壢戝妛堾嫵庼丂壛夑嶳丂栁

懳峈栤戣偑壗偐偵偮偄偰偼丆妛愢偵堦抳偑側偔丆柉朄177忦偺揔梡傪懨摉偲峫偊傞応崌偑乽懳峈栤戣乿傪惗偠傞応崌偲傛偽傟偰偄傞偲偄偆丅

柉朄94忦2崁傗柉朄96忦3崁偺傛偆偵丆柉朄忋偼丆乽戞嶰幰偵懳峈偡傞偙偲偑偱偒側偄乿偲偐偐傟偰偄傞応崌偱傕丆廬棃偺捠愢偵傛傞偲懳峈栤戣偱偼側偄偲偝傟傞応崌偑懡偄丅偳偆偟偰丆偙偺傛偆側帠懺偑惗偠傞偺偩傠偆偐丅戞嶰幰偺堄枴傪娷傔偰丆懳峈栤戣偺堄枴傪憤崌揑偵柧傜偐偵偡傞偺偑偙偺島媊偺偹傜偄偱偁傞丅

晄摦嶻暔尃曄摦偵偍偗傞懳峈栤戣偲偼丆晄摦嶻偺擇廳忳搉偺応崌偵揟宆揑偵尰傢傟偰偄傞傛偆偵丆暔尃傪桳偡傞A偐傜B傊丆A偐傜C傊偺俀偮偺曽岦偵暔尃偑堏揮偡傞傛偆偵巚傢傟傞忬嫷丆偄傢備傞乽怘偆偐怘傢傟傞偐乿偺娭學偑惗偠偰偄傞応崌偺偙偲傪偄偆丅

偙偺傛偆側娭學偑惗偠偰偄傞偺偱偁傟偽丆擇廳忳搉偺応崌偵偼尷掕偝傟側偄丅椺偊偽丆捠杁嫊婾昞帵偵傛偭偰AB娫偱晄摦嶻偺壖憰忳搉偑峴傢傟丆壖憰攦庡B偑攧庡A傪棤愗偭偰慞堄偺戞嶰幰C偵晄摦嶻傪忳搉偟偨応崌傗丆嵓媆偵傛偭偰A偑晄摦嶻傪B偵忳搉偟丆攦庡B偑慞堄偺戞嶰幰C偵揮攧偟偨偲偙傠丆閤偝傟偨攧庡A偑攧攦宊栺傪庢傝徚偟偨応崌側偳偼丆偡傋偰丆晄摦嶻暔尃曄摦偺懳峈栤戣偱偁傞丅

偲偙傠偑丆傢偑崙偺妛愢偵偍偄偰偼丆乽偳偺傛偆側応崌偑亀懳峈栤戣亁傪惗偢傞応崌偵摉傞偐偵偮偄偰偼堦抳偑側偔丆乧丂寢嬊丆奺帺偵偍偄偰177忦偺揔梡傪懨摉偲峫偊傞応崌偑亀懳峈栤戣亁傪惗偠傞応崌偲傛偽傟偰偄傞偲偄偭偰傛偄乿乮峀拞弐梇亀暔尃朄乮戞擇斉乯亁惵椦彂堾(1982擭)138暸乯偲偄偆崿柪忬懺偑惗偠偰偄傞丅

側偤側傜丆乽亀懳峈栤戣亁偲偄偆奣擮偠偨偄偑丆偡傋偰偺榑幰偵傛偭偰昁偢偟傕摨偠奜墑偱棟夝偝傟偰偄傞偲偼偄偄偑偨偄乿乮婔戙捠乽棤偑偊偟偺懳峈栤戣丠寶暔強桳偵傛傞搚抧晄朄愯嫆偲丆寶暔強桳搊婰偺娭學乿朄妛嫵幒52崋乮1985擭乯18暸乯偐傜偱偁傞丅

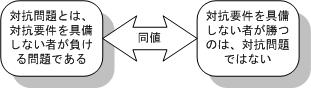

傢偑崙偵偍偄偰丆偳偺傛偆側応崌偑晄摦嶻暔尃曄摦偺乽懳峈栤戣乿偲偄偊傞偐偵偮偄偰丆妛愢偑崿棎偟偰偄傞尨場偼丆廬棃偺偡傋偰偺妛愢偑丆乽懳峈栤戣偲偼丆亀搊婰偺側偄幰偑晧偗傞亁偲偄偆栤戣偱偁傞乿偲偄偆柦戣偵庺敍偝傟偰偄傞偨傔偱偁傞丅

偙偺墦場偼丆懳峈栤戣偺揟宆椺偲偟偰偺晄摦嶻暔尃偺擇廳忳搉偺栤戣偵偍偄偰丆傢偑崙偺傎偲傫偳偺妛愢偑丆戞1攦庡傕戞2攦庡傕搊婰傪摼偰偄側偄応崌偵偼丆戞2攦庡偱偼側偔丆偄偢傟偐慽偊偨曽偑晧偗傞偲偄偆丆岆偭偨峫偊曽偵娮偭偰偄傞偨傔偱偁傞偲巚傢傟傞丅偨偲偊丆偦偺栤戣偺摉斲偼暿偵偡傞偲偟偰傕丆擇廳忳搉偺棟榑揑夝柧傪側偄偑偟傠偵偟丆乽搊婰偑側偄曽偑慽偊傟偽丆慽偊偨曽偑晧偗傞乿偲偄偆寢榑偩偗偑堦恖曕偒偡傞傛偆偵側偭偰偟傑偭偨偙偲偑丆傢偑崙偺廬棃偺偡傋偰偺妛愢偵偍偄偰丆乽懳峈栤戣乿偲乽搊婰偑側偗傟偽晧偗傞乿偲偄偆栤戣偲偑堦懳堦偵懳墳偡傞偵帄偭偨尨場偲側偭偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅

偡偱偵尒偰偒偨傛偆偵丆柉朄94忦偺捠杁嫊婾昞帵偵傛偭偰晄摦嶻偺壖憰忳搉偑峴傢傟丆壖憰攦庡偑攧庡傪棤愗偭偰慞堄偺戞嶰幰偵晄摦嶻傪忳搉偟偨応崌丆柉朄94忦2崁偼丆捠杁嫊婾昞帵偺柍岠偼丆乽慞堄偺戞嶰幰偵懳峈偡傞偙偲偑偱偒側偄乿偲婯掕偟偰偄傞丅

|

恾 10丂懳峈栤戣偺岆偭偨掕幃壔

柉朄偺柧暥偱乽懳峈偡傞偙偲偑偱偒側偄乿偲彂偐傟偰偍傝丆偟偐傕丆搊婰傪桳偡傞壖憰攦庡B偐傜慞堄偺戞嶰幰C傊偺忳搉偲丆B偐傜壖憰攧庡A傊偺暅婣揑側暔尃曄摦偲偄偆晄摦嶻擇廳忳搉偲摨條偺娭學偑惗偠偰偄傞栤戣偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丆巐媨愢偑偙偺栤戣傪乽懳峈栤戣乿偱偼側偄偲抐尵偡傞棟桼偼丆巐媨愢偑丆搊婰偑B偵巆偭偰偄傞応崌傪娷傔偰丆乽C偼搊婰偑側偔偰傕A偵彑偰傞乿偲偄偆寢榑偺惓偟偝傪妋怣偟偰偄傞偐傜偵懠側傜側偄丅

側偤側傜丆搊婰偑側偔偰傕彑偰傞偲偄偆寢榑傪庢傠偆偲偟偨弖娫偵丆偦傟偼丆懳峈栤戣偱偼側偄偲偄傢側偗傟偽側傜側偄偺偑丆尰嵼偺妛愢偺埫栙偺慜採偩偐傜偱偁傞(戞2僥乕僛偵傛傞庺敍)丅

巐媨愢偲偼斀懳偵丆搊婰傪夞暅偟偨A偼C偵彑偭偰傛偄偲峫偊傞壛摗愢偼丆偙偺栤戣傪慺捈偵晄摦嶻暔尃曄摦偺懳峈栤戣偲庡挘偡傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丆懳峈栤戣偱偁傞偲偄偭偨搑抂偵丆偨偲偊搊婰傪A偑夞暅偟偰偍傜偢丆搊婰偑B偵巆偭偰偍傝丆嫊婾昞帵偺忬懺偑宲懕偟偰偄傞応崌偱偁偭偰傕丆搊婰偑側偄埲忋C偼A偵晧偗傞偲偄偆丆柉朄94忦2崁偺惛恄偲偼偐偗棧傟偨晄崌棟側寢榑傪擣傔偞傞傪摼側偔側偭偰偟傑偆丅

寢嬊丆尰嵼偺偄偐側傞妛愢偵傛偭偰傕丆戞1偵丆搊婰偵B偑巆偭偰偄傞応崌丆偡側傢偪丆嫊婾昞帵忬懺偑宲懕偟偰偄傞娫偼丆偨偲偊C偵搊婰偑側偔偰傕C傪彑偨偣傞偙偲偑偱偒(懳峈栤戣偱偼側偄偲峫偊傞)丆戞2偵丆搊婰偑A偵暅婣偟丆嫊婾昞帵忬懺偑夝徚偝傟偨屻偼丆搊婰偺側偄傑傑偱偄傞C傛傝偼丆搊婰傪摼偨A傪彑偨偣傞(懳峈栤戣偲峫偊傞)偲偄偆懨摉側寢榑傪摫偔偙偲偼丆棟榑揑偵晄壜擻偱偁傞丅

偙偺傛偆側僕儗儞儅傪懪奐偡傞偨傔偵偼丆愭偵愢柧偟偨傛偆偵丆懳峈栤戣偺揟宆椺偵棫偪曉偭偰丆戞1攦庡傕丆戞2攦庡傕搊婰傪摼偰偄側偄応崌偵偼丆慽偊偨曽偑晧偗傞偺偱偼側偔丆戞2攦庡偑晧偗傞偲偄偆朄棟傪妋棫偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞偲峫偊傞丅

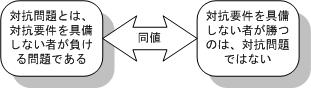

戞嶰幰偲偼丆摉帠幰偺斀懳奣擮偱偁傞丅偦偙偱丆摉帠幰偲戞嶰幰偲偺娭學傪柧傜偐偵偟偰偍偔昁梫偑偁傞丅摉帠幰偲戞嶰幰偺娭學傪柧傜偐偵偡傞偨傔偵偼丆彸宲恖偲偄偆奣擮傪柍帇偡傞偙偲偑偱偒側偄丅戞嶰幰偺奣擮傪柧妋偵偡傞偨傔偵偼丆傑偢丆摉帠幰丆彸宲恖丆戞嶰幰偲偄偆3偮偺奣擮偺憡屳娭學傪柧傜偐偵偟偰偍偐側偗傟偽側傜側偄丅

|

恾 11丂摉帠幰偲戞嶰幰偲偺娭學

摉帠幰丆彸宲恖丆戞嶰幰偲偄偆奣擮偼丆彸宲恖傪堦斒彸宲恖偲摿掕彸宲恖偲偵暘偗丆堦斒彸宲恖偼摉帠幰偲摨帇偟丆摿掕彸宲恖偼戞嶰幰偲傒側偡偲偄偆奣擮憖嶌傪巤偡偙偲偵傛偭偰丆摉帠幰偲戞嶰幰偲偄偆擇奣擮偵傑偲傔捈偡偙偲偑壜擻偱偁傞丅

偝傜偵丆堦斒彸宲恖偼丆摉帠幰偺嵿嶻忬嫷偵姰慡偵嵍塃偝傟傞偙偲偐傜丆偦傟偲忬嫷傪摍偟偔偡傞堦斒嵚尃幰傪堦斒彸宲恖偲摨帇偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅偙傟偲偺懳斾偵偍偄偰丆嵎墴嵚尃幰偼丆摿掕彸宲恖偲摨條丆摿掕偺嵿嶻偵偮偄偰尃棙傪庡挘偟偆傞偙偲偐傜丆摿掕彸宲恖偲摨帇偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丅

摉帠幰偲戞嶰幰偺擇暘朄偵傛傟偽丆摉帠幰偺奣擮偵偼丆摉帠幰杮恖丆摉帠幰偺堦斒彸宲恖丆堦斒嵚尃幰偑娷傑傟丆戞嶰幰偵偼丆摉帠幰偺摿掕彸宲恖丆嵎墴嵚尃幰丆慡偔偺戞嶰幰偑娷傑傟傞偙偲偵側傞丅

戞嶰幰偲偄偆応崌偵偼丆宊栺摉帠幰偼娷傑傟側偄丅偟偨偑偭偰丆攦庡偼丆搊婰傪庢摼偟偰偄側偔偰傕丆摉帠幰偱偁傞攧庡偵懳偟偰偼丆強桳尃傪庡挘偡傞偙偲偑偱偒傞丅

摉帠幰偺憡懕恖偼丆慜庡偺尃棙媊柋傪彸宲偡傞偨傔丆摉帠幰杮恖偲摨帇偝傟傞丅偟偨偑偭偰丆晄摦嶻攦庡偼丆搊婰偑側偔偰傕丆攧庡偺憡懕恖偵懳偟偰丆強桳尃傪庡挘偡傞偙偲偑偱偒傞丅

堦斒嵚尃幰偼丆摿掕嵿嶻傪捈愙巟攝偟偰偄傞傢偗偱偼側偔丆強桳幰偲暔揑巟攝傪憟偆偲偄偆娭學偵偼側偄丅椺偊偽丆晄摦嶻攧庡偺堦斒嵚尃幰偑丆愑擟嵿嶻偺尭彮傪嫲傟偰丆攦庡偵搊婰偑側偄偐傜偲偄偆棟桼偵婎偯偒丆偦偺暔尃曄摦傪斲擣偡傞偲偄偆偙偲偼丆嫋偝傟側偄丅偦偺傛偆側姳徛偑嫋偝傟傞偺偼丆嵚柋幰偑柍帒椡偱偁傞応崌摍偵尷掕偝傟偰偍傝丆偦偺傛偆側応崌偵偼丆嵚尃幰偵偼丆嵓奞峴堊庢徚尃(柉朄424忦)摍偺媬嵪庤抜偑暿搑梡堄偝傟偰偄傞丅敾椺傕丆堦斒嵚尃幰偼丆搊婰偺寚銥傪庡挘偟偆傞戞嶰幰偵偼娷傑傟側偄偲偟偰偄傞乮戝敾戝4丒7丒12柉榐21廠1126暸嶲徠乯丅

A偐傜B偑壠壆傪峸擖偟偨偑丆傑偩搊婰傪偟側偄偆偪偵丆C偺曻壩偵傛偭偰偦偺壠壆偑從幐偟偰偟傑偭偨偲偄偆応崌丆B偼C偵懳偟偰搊婰偑側偔偰傕晄朄峴堊偵婎偯偔懝奞攨彏偑惪媮偱偒傞乮戝敾戝10丒12丒10柉榐27廠2103暸乯丅

A偐傜B偑壠壆傪峸擖偟偨偑丆C偑偦偺壠壆傪晄朄愯嫆偟偰偄傞応崌丆B偼C偵懳偟偰丆搊婰偑側偔偰傕丆柧搉惪媮偍傛傃懝奞攨彏惪媮傪側偟偆傞乮嵟嶰敾徍25丒12丒19柉廤4姫12崋660暸(柉朄敾椺昐慖I[戞4斉](1996擭)59帠審)乯丅

C偼扤偵攨彏偡傋偒偐偲偄偆応柺偱偼丆乽搊婰乿偺強嵼偼栚埨偲偼側傝偆傞偑丆強桳幰偑扤偐偲偄偆栤戣偼丆搊婰偩偗偱側偔丆愯桳丆宊栺彂摍偵傛傞徹柧偺栤戣偲偟偰夝寛壜擻偱偁傝丆晄朄峴堊幰偵懳偟偰傑偱丆強桳幰偑搊婰傪旛偊側偗傟偽尃棙傪庡挘偱偒側偄偲偝傟傞棟桼偼側偄丅

側偍丆強桳尃偺徹柧偵娭偡傞栤戣偼丆捓戄庁偑掲寢偝傟偨晄摦嶻傪A偐傜忳傝庴偗偨B偲捓庁恖C偲偺娭學偵偍偄偰傕懨摉偡傞乮嵟嶰敾徍49丒3丒19柉廤28姫2崋325暸(柉朄敾椺昐慖I[戞4斉](1996擭)58帠審)乯丅捓椏傪扤偵暐偆傋偒偐丆捓庁暔傪扤偵曉娨偡傋偒偐偼丆強桳尃幰偑扤偐偺栤戣偩偐傜偱偁傞丅

A偐傜B偑晄摦嶻偺強桳尃傪忳傝庴偗偨偑丆C偑彂椶傪婾憿偟偰A偐傜C傊偲搊婰柤媊傪曄峏偟偨偲偟偰傕丆C(搊婰偺朻梡幰)偼丆杮棃偦偺晄摦嶻偵偮偒壗偺尃棙傕庢摼偟側偄丅偙偺傛偆側C偼丆幚幙揑側柍尃棙幰偲屇偽傟偰偍傝丆B偼丆搊婰偑側偔偰傕丆強桳尃傪庡挘偱偒傞丅

晄摦嶻偑A仺B仺C傊偲忳搉偝傟偨偑丆搊婰偑A偵偁傞応崌丆C偼搊婰偑側偔偰傕強桳尃傪傕偭偰A偵懳峈偱偒傞乮嵟嶰敾徍43丒11丒19柉廤22姫12崋2692暸乯丅A偲C偲偼丆摉奩晄摦嶻偵偮偒暔揑巟攝傪憟偆娭學偵側偄偐傜偱偁傞丅

丂埲壓偵婯掕偝傟偨戞嶰幰偼丆柉朄177忦偺戞嶰幰偐傜彍奜偝傟傞丅

晄摦嶻搊婰朄丂戞5忦乮搊婰偑側偄偙偲傪庡挘偡傞偙偲偑偱偒側偄戞嶰幰乯

嘆嵓媆枖偼嫮敆偵傛偭偰搊婰偺怽惪傪朩偘偨戞嶰幰偼丆偦偺搊婰偑側偄偙偲傪庡挘偡傞偙偲偑偱偒側偄丅

嘇懠恖偺偨傔偵搊婰傪怽惪偡傞媊柋傪晧偆戞嶰幰偼丆偦偺搊婰偑側偄偙偲傪庡挘偡傞偙偲偑偱偒側偄丅偨偩偟丆偦偺搊婰偺搊婰尨場乮搊婰偺尨場偲側傞帠幚枖偼朄棩峴堊傪偄偆丅埲壓摨偠丅乯偑帺屓偺搊婰偺搊婰尨場偺屻偵惗偠偨偲偒偼丆偙偺尷傝偱側偄丅

敾椺偼丆暅廞傪栚揑偲偟偨岞彉椙懎堘斀偺峴堊傗乮嵟堦敾徍36丒4丒27柉廤15姫4崋901暸乯丆搊婰偺巆偭偰偄傞攧庡偐傜埨抣偱攦偄丆搊婰傪庢摼偟偰偄側偄戞1攦庡偵崅抣偱攧傝偮偗傞偙偲傪栚揑偲偟偰搊婰傪庢摼偟偨戞2攦庡偺峴堊偼乮嵟擇敾徍43丒8丒2柉廤22姫8崋1571暸(柉朄敾椺昐慖I[戞4斉](1996擭)57帠審)乯丆柉朄177忦偺戞嶰幰偵偮偒丆乽幚懱朄忋暔尃曄摦偑偁偭偨帠幚傪抦傞幰偵偍偄偰丆塃暔尃曄摦偵偮偄偰搊婰偺寚銥傪庡挘偡傞偙偲偑怣媊偵斀偡傞偲擣傔傜傟傞帠忣偑偁傞応崌偵偼丆偐偐傞攚怣揑埆堄幰偼丆搊婰偺寚銥傪庡挘偡傞偵偮偄偰丆惓摉側棙塿傪桳偟側偄乿偲敾帵偟偰偄傞丅

埲忋偺専摙偺寢壥丆柉朄177忦偵偄傢備傞乽戞嶰幰乿偲偼丆忦暥偺暥尵偐傜偼憐憸偱偒側偄傎偳偵尷掕偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅

偟偐偟丆柉朄177忦偺堄枴傪丆乽暔尃曄摦偺摉帠幰偺堦曽偐傜丆偁傞幰(戞嶰幰)偑摉奩暔尃曄摦偲偼憡梕傟側偄暔尃傪庢摼偟偨応崌偵偮偒丆戞嶰幰偑堦掕偺曐岇梫審(椺偊偽搊婰)傪嬶旛偟偰偄傞偙偲傪忦審偵丆戞嶰幰偺曐岇偵昁梫側斖埻偱丆偦傟偲憡梕傟側偄暔尃曄摦傪斲擣偡傞尃尷傪戞嶰幰偵梌偊傞傕偺偱偁傞乿偲夝偡傞棫応偵棫偰偽丆曐岇偝傟傞傋偒戞嶰幰偑尷掕偝傟傞偺偼丆傓偟傠丆摉慠偺偙偲偱偁傞偲偄偊傞丅

柉朄177忦偺戞嶰幰偼丆戞1偵丆戞嶰幰偺奣擮暘愅偵傛偭偰丆摉帠幰丆摉帠幰偺堦斒彸宲恖丆摉帠幰偺堦斒嵚尃幰偑彍奜偝傟丆乽摿掕彸宲恖乿偲乽慡偔偺戞嶰幰乿偺傒偑巆傞丅

戞2偵丆戞嶰幰偺偆偪丆惓摉側棙奞娭學傪桳偟側偄戞嶰幰丆偡側傢偪丆晄朄峴堊幰丆晄朄愯嫆幰丆幚幙揑柍尃棙幰丆揮乆忳搉偺慜庡摍偺丆乽慡偔偺戞嶰幰乿偑彍奜偝傟傞丅

戞3偵丆棙奞娭學傪桳偡傞戞嶰幰偲偟偰偺摿掕彸宲恖偺偆偪丆晄摦嶻搊婰朄4忦丆5忦偵奩摉偡傞戞嶰幰丆攚怣揑埆堄幰偑彍奜偝傟傞丅

嵟屻偵巆傞偺偼丆攚怣揑埆堄幰偵奩摉偟側偄摿掕彸宲恖(忳庴恖丆攦庴恖)偺傒偱偁傝丆偝傜偵丆搊婰傪庢摼偡傞偙偲傪昁梫偲偡傞偲夝偡傋偒偱偁傠偆丅

栤戣1 懳峈栤戣偺斖埻偵偮偄偰丆妛愢偑堦抳偟偰偄側偄偺偼側偤偐丅妛愢偺堦抳偟偰偄傞揰偲丆堦抳偟偰偄側偄揰傪嬫暿偟偰愢柧偟側偝偄丅

栤戣2 嵚尃幰偲堦斒彸宲恖(憡懕恖)偲偺椶帡揰丆嵎墴嵚尃幰偲摿掕彸宲恖偲偺椶帡揰偵偮偄偰愢柧偟側偝偄丅 栤戣3 搊婰偑側偗傟偽暔尃曄摦傪懳峈偱偒側偄戞嶰幰偺斖埻偵偮偄偰丆娙寜偵弎傋側偝偄丅

[柉朄2栚師] [暔] [帪岠] [愯桳] [暔尃朄憤榑] [晄摦嶻1,2,3] [摦嶻1,2] [強桳尃] [梡塿尃] [堦斒晄朄峴堊] [摿暿晄朄峴堊]