|

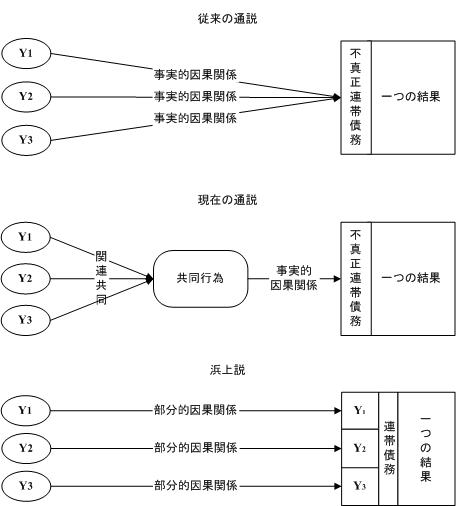

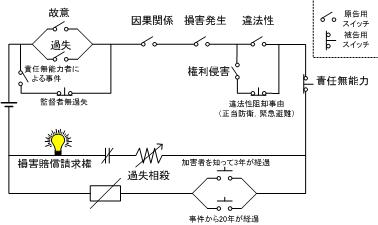

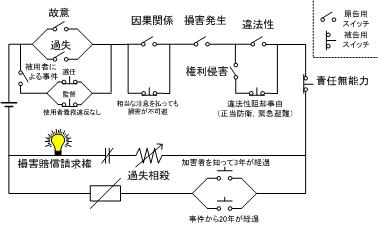

| 図 事実的因果関係から関連共同へ,そして,部分的因果関係へ |

[民法2目次] [物] [時効] [占有] [物権法総論] [不動産1,2,3] [動産1,2] [所有権] [用益権] [一般不法行為] [特別不法行為]

作成:2006年5月5日

明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

不法行為の諸類型を超えて一般化された民法709条の不法行為を一般不法行為と呼ぶことは既に説明した。

そして,一般不法行為のおかげで,既成の類型から外れた新しい不法行為が生じた場合でも,ひとまずは一般不法行為によって被害者の救済を行うことが可能であること,そして,新しい不法行為によって,同じような被害が多数生じた場合には,それを類型化し,特別不法行為として位置づけたり,特別法を制定したりして,新しい不法行為類型によって生じる被害につき,救済をより容易にする試みが継続されてきた。公害の私法的救済の歴史,または,製造物責任法の制定の歴史は,このことを如実に物語っている。

さて,民法709条以外の不法行為類型には,条文の順番に並べると,以下のような7つの類型が存在する。

このような条文の順序に従って,特別不法行為の説明をするのが通例であるが,ここでは,この順序を無視して,第1に,共同不法行為を取り上げることにする。その理由は,共同不法行為は,不法行為の類型化ではなく,民法709条と同じく,類型を超えた一般不法行為に他ならないからである。民法709条との相違は,民法709条が,単一の原因を扱うものであるのに対して,民法719条は,複数の原因を扱うものであることに存する。

したがって,本来なら,一般不法行為を二分し,単一原因の不法行為(民法709条),複数原因の不法行為(民法719条,722条)とすべきところである。

なお,民法722条(過失相殺)は,被害者の過失が相殺される制度だと一般に理解されているようである。しかし,すでに述べたように,過失相殺の場合には,被害者の責任能力が問われていないことからも明らかなように,過失相殺は,実は,過失とは関係のない制度である。過失相殺とは,実際には,被害者自身が事故に寄与した部分(部分的因果関係)について,加害者に賠償を求めることはできないという責任の分割の問題であって,責任の相殺の問題ではないことに留意すべきである。

さて,民法719条の共同不法行為は,民法709条と並んで,類型を超えた一般不法行為に属する問題である。しかし,民法709条だけでも,多くのことを説明をしなければならないため,ここでは,便宜上,民法719条の共同不法行為を特別不法行為の中で論じることとするが,それが,民法709条と同様,一般不法行為であることを示すために,特別不法行為の最初の項目として取り上げることとする。

共同不法行為を特別法の最初に扱っておくことは,後に,特別不法行為における求償関係を論じる場合にも役に立つばかりでなく,例えば,以下の判例に見られるように,特別不法行為類型としての使用者責任と共同不法行為の関係を論じる場合にも役に立つと思われる。

最二判平3・10・25民集45巻7号1173頁

共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において,一方の加害者の使用者は,当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分 を超えて損害を賠償したときは,その超える部分につき,他方の加害者の使用者に対し,当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で,求償する ことができる。

そして,民法709条では捉えきれない複数原因の一般不法行為について,民法719条の背景にある考え方(オール・オア・ナッシングの否定と部分的因果関係の考え方,連帯債務における相互保証理論),および,通説・判例の考え方の破綻(複数原因の因果関係におけるsine qua nonの考え方の破綻,不真正連帯債務(全部義務)という考え方の破綻)を詳しく説明することにする。

なお,詳細については,加賀山茂「共同不法行為」『新・損害賠償法講座第4巻』日本評論社(1997)373-394頁参照。

民法719条が,「共同」不法行為者に「連帯」責任を課すことによって被害者の保護をはかる規定であることについては争いがない。

第719条(共同不法行為者の責任)

①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。

②行為者を教唆した者及び幇(ほう)助した者は,共同行為者とみなして,前項の規定を適用する。

しかし,本条の立法の範とされたドイツ民法の規定は,立法手続上の過誤によって「客観的関連共同」に基づく共同不法行為という重要な類型が脱落したものであることが明らかにされ,その類型を解釈上どのように補うべきかについて学説に混迷が生じている。

具体的には,共同不法行為の要件に関して,(1)主観的関連共同が必要とされるのか,それとも客観的関連共同で足るのか,(2)「因果関係」についても,各共同不法行為者と損害との間に因果関係があることが必要なのか,共同行為と損害との間に因果関係があることで足りるのかについて争いがあり,さらに,共同不法行為の効果についても,(3)「連帯」が意味するところのものは,連帯債務なのか,不真正連帯債務なのかが激しく争われている。

共同不法行為とされるものに,次の3つの場合がある(民法719条)。

数人が共同して殴打したり,強・窃盗を働く場合のように,共同者全員が,いずれも損害の発生について共同している場合を,狭義の共同不法行為という。

各人の行為に故意・過失,違法性,責任能力などが存在しなければならないことは問題がない。さらに,判例は,各人の行為と損害とがすべて因果関係(個別的因果関係)で結びついていなければならないとしている(大判大8・11・22民録25輯2068頁)。

大判大8・11・22民録25輯2068頁

共同不法行為が成立するためには,加害者各自の行為と被害者の受けた損害との間に因果関係がなければならない。

これに対して,近時の有力説は,判例の考え方によるならば各人について一般的不法行為が成立するので,719条に共同不法行為制度をもうけた意味がなくなり,「関連共同」という要件も存在意義を失うと批判し,関連共同が存在し,共同行為と損害との間に因果関係があれば,各人の行為と損害との間の個別的な因果関係は存在しなくてもよいとし,この考えはもはや通説化している。

|

| 図 事実的因果関係から関連共同へ,そして,部分的因果関係へ |

なお,津地四日市交判昭47・7・24判時672号30頁(四日市公害訴訟)は,個別的因果関係を必要とするとしながらも「弱い関連共同性」(結果の発生に対して社会通念上全体として一個の行為と認められる程度の一体性があること)があるときは,各人の行為と損害との間の因果関係が推定され,「強い関連共同性」(弱い関連共同性を超え,より緊密な一体性があること)があるときは,個別的因果関係は不要とすることによって,個別的因果関係の要件を実質的に修正し,その後の大気汚染訴訟についての判決は,個別的因果関係に代えて関連共同性の要件が必要とされることを当然の前提としているといわれている(大阪地判平3・3・29判時1383号22頁(西淀川大気汚染公害訴訟),横浜地川崎文判平6・1・25判時1481号19頁(川崎大気汚染公害訴訟),岡山地判平6・3・23判時1494号3頁(倉敷大気汚染公害訴訟))。

共同不法行為が成立するためには,不法行為者間に意思の共通(共謀)はもとより,共同の認識も必要でなく,「単に客観的に権利侵害が共同になされるをもって足りる」(客観的(関連)共同説・大判大2・4・26民録19輯281頁,最三判昭32・3・26民集11巻3号543頁)。

大判大2・4・26民録19輯281頁

本条〔民法719条〕は,客観的に共同の不法行為によって損害を生ぜしめたことを要するが,共謀その他主観的共同の原因によることを要しないから,故意行為と過失行為による場合でもよい。

最三判昭32・3・26民集11巻3号543頁

本条一項前段の共同不法行為が成立するためには,不法行為者間に意思の共通もしくは共同の認識のあることは必要でなく,単に客観的に権利侵害が共同でなされれば足りる。

学説においても,かつては客観的共同説が通説の地位を占め,主観的共同を必要とする主観的共同説(個別的因果関係は不要とする)は少数説にすぎなかった。

しかし,最近では,前記のとおり,個別的因果関係が必要であるとすれば共同不法行為制度の存在意義が失われ,「関連共同性」は無意味な要件の付加となるとして,個別的因果関係は不要とする前提のもとに,①自己の行為と個別的因果関係のない結果(部分)についてまで責任を負わされる根拠が関連共同性の要件であるので,意思的関与こそが帰責の根拠となり得るとして,主観的共同が必要であるとする説(主観的共同説),②主観的共同のほか,各人の加害行為が社会観念上一体をなすと認められる程度にまで相関しておればよい(客観的共同)とする説(新客観的共同説・この説は,個別的因果関係を必要とせず,一体的行為と損害との因果関係で足るとする点において判例のとる客観的共同説と異なる)が有力である。

第719条(共同不法行為者の責任)

①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。

第719条(共同不法行為者の責任)

②行為者を教唆した者及び幇(ほう)助した者は,共同行為者とみなして,前項の規定を適用する。

教唆は,他人をそそのかして,不法行為をする意思を決定させることであり,幇助は,見張りのように,不法行為の補助的行為をすることである。

表1 共同不法行為の類型

| 共同不法行為の類型 | 刑法との対比 | 根拠条文 | 効果 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 主観的共同不法行為 | 共同正犯 | 民法719条1項1文 | 連帯責任 | ||

| 共犯 | 教唆犯 | 民法719条2項 | 連帯責任 | ||

| 幇助犯 | 民法719条2項 | 連帯責任 | |||

| 客観的共同不法行為 | 同時犯? | 立法上の過誤で脱落 (民法719条1項に含めるべき) |

連帯責任 | ||

| 択一的共同不法行為 (加害者不明の場合) |

集団犯? | 民法719条1項2文 | 加害者が真偽不明 | 客観的共同不法行為と推定される →連帯責任 |

|

| 加害者が特定される | 加害者が複数の場合→連帯責任(民法719条) | ||||

| 加害者が一人の場合→単独責任(民法709条) | |||||

共同不法行為の因果関係は,従来の通説によれば,条件説(「あれなければこれなし(sine qua non)」)によって判断されると解されてきた。そこで,一応,各行為がなかったとしたら結果が生じたかどうかを基準とする条件説に従って,共同不法行為を類型化すると以下の5類型に整理できる。

各類型の特徴を具体的に明らかにするため,例えば,A,B,Cが,以下の表に示した量の毒物(致死量10㎎)を排出し,ある人がそれを摂取したために死亡し,6,000万円の損害が発生したと仮定することにしよう。A,B,Cが故意に共同して毒物を排出したか,たまたま偶然に毒物を排出したかは問題ではない。この場合に,加害者各自の固有の責任(求償の結果を含めた最終責任,すなわち,負担部分)は,加害者の毒物の排出量の数値の組み合わせに従って以下の表 のように異なる。

第1の類型は,各加害者単独では結果が生じないし,一人が抜けても結果が生じないが,全員の行為が結合することによってはじめて結果が発生する場合であり,必要的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第2の類型は,各加害者単独では結果が生じない点は第1類型と同様であるが,一人が抜けても結果が生じる場合であり,集合的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第3の類型は,各加害者のいずれの行為によっても同一の結果が生じる可能性があるが,実際には,全員の行為によって一つの結果のみが生じた場合であり,累積的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第4の類型は,加害者と思われるグループのうちの一人が一人で結果を発生させたことは明らかであるが,誰が加害者であるのか不明の場合であり,択一的共同不法行為と呼ぶべきものである。

第5の類型は,加害者単独では結果が生じないが,一人が抜けても結果が発生し,その一人の寄与割合が他の加害者に比べて低い場合である。一人が抜けても結果が生じるその者を幇助者,他の加害者を共犯者または教唆者に見立てて,この類型を教唆・幇助的共同不法行為と呼ぶことができる。

表2 共同不法行為の類型と各行為者の負担部分

|

共同不法行為の類型 |

各人の排出量 |

排出量 |

全損害を6,000万円としたときの |

||||

|

A |

B |

C |

A |

B |

C |

||

| 1. 必要的共同 | 4㎎ | 4㎎ | 4㎎ | 12㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 2. 集合的共同 | 5㎎ | 5㎎ | 5㎎ | 15㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 3. 累積的共同 | 10㎎ | 10㎎ | 10㎎ | 30㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 4. 択一的共同 (上の3つの場合の いずれかが不明) |

10㎎ | 0㎎? | 0㎎? | 10㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 0㎎? | 10㎎ | 0㎎? | |||||

| 0㎎? | 0㎎? | 10㎎ | |||||

| 5. 教唆・幇助的共同 | 5㎎ | 5㎎ | 2㎎ | 12㎎ | 2,500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 |

| 12㎎ | 0㎎? | 0㎎? | 12㎎ | 2,500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 | |

第1類型としての必要的共同不法行為の場合,事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)によると,加害者の一人でも抜けると結果が発生しないため,各加害者は結果に対して因果関係を有することになって問題はないように思われる。しかし,条件説の場合,因果関係はあるかないかであり,一人の加害者が結果のすべてについて因果関係を有するということになると民法709条の単独不法行為が成立することになってしまう。

しかし,このような結果は,一人では結果が生じないというこの第1類型の出発点と矛盾する。結局,この類型においては,条件説は正しく機能していないことになる。

第2類型としての集合的因果関係の場合には,一人が抜けても結果が生じるため,事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)によると,一人一人は結果に対して因果関係を持たないことになってしまう。しかし,このことは二人の行為が合わさると結果が生じるというこの第2類型の出発点と矛盾する。結局,この類型においても,条件説は正しく機能していないことになる。

第3類型としての累積的因果関係の場合には,一人が抜けても結果が生じるため,事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)によると,一人一人は結果に対して因果関係を持たないことになってしまう。しかし,このことは,一人でも結果を生じさせることができるというこの第3類型の出発点と明らかに矛盾する。この類型の場合に条件説が機能しないことは,ほとんどすべての学説が認めている。

この場合も,現実には,各人が排出した30㎎の毒物のうち,被害者の摂取した毒物が致死量が10㎎に達したときに結果が発生しているのであり,その10㎎は各人の排出した10㎎が混合していると考えるべきである(残りの20㎎は,被害者がすでに最初の10㎎ですでに死亡しているのであるから被害者の死亡に対して因果関係を有しない)。したがって,この類型もこれまでの類型と同様,各人の行為から一つの結果が生じた場合なのであり,各行為者は結果に対して部分的にしか寄与しておらず,その範囲でしか因果関係を有していない(部分的な因果関係のみを有する)。

第4類型としての択一的共同不法行為の場合には,結果に関与した各人のうち,ただ一人の者が結果と因果関係を有していることは明らかであるが,そのうちの誰が加害者であるのか不明の場合である。

この類型においては,真の加害者は一人しかいないのであるから,因果関係を有するのは三人のうち一人だけである。事実が不明のため,事実的因果関係に関する条件説(あれなければこれなし)はそもそも利用できないと思われるが,無理に利用してみると,一人が抜けると損害は発生しない可能性が大きいため,一人一人が損害に対して因果関係を有することになってしまい,真の加害者はただ一人という出発点に矛盾する。したがって,この類型においても条件説は全く機能しない。

この類型の場合,真の加害者は一人だけなのであるから,本来は共同不法行為ではなく,民法709条によって真実の加害者のみが責任を負うべきである。しかし,それでは,被害者保護が実現できないところから,民法719条1項後段が,特に,関与者全員につき累積的共同不法行為者であるとの法律上の推定を行ったものと解すべきである。

この類型の特殊性は,本来,共同不法行為ではなく単独不法行為について,被害者救済のために,複数関与者のうち真の加害者が誰であるか不明の場合に,累積的共同不法行為であるとの法律上の推定を行っているに過ぎないことから,関与者は真の加害者を証明することによって完全に免責されるという点にある。

他の類型の場合には,各加害者は部分的に結果に関与しており,免責されることはあり得ないが,この類型の場合は,真の加害者が証明されることによって適用条文が民法719条1項後段から民法709条へと切り替わるため,他の関与者は免責されるのである。

第5類型としての教唆・幇助的共同不法行為は,ある者(幇助者に相当)の結果に対する寄与割合が他の関与者に比較して低く,この者が抜けても結果は発生するが(幇助者は結果に対して因果関係を有しないと解されている),他の者(正犯または教唆犯に相当)が一人でも抜けると結果は発生しない(正犯または教唆犯に該当する者のみが結果に対して因果関係を有する)というものである。幇助者に結果との間の因果関係を全く認めない点で,この類型においても条件説は正しく機能していない。

本来の教唆者,幇助者は,行為に加担するだけで実行行為は行わないが,実行行為を行う場合であっても,上記のように,ある者の実行行為が他の行為者と比較して寄与割合が低く,その者が抜けても結果が発生し,他の者が抜けると結果が生じない場合には,その者を幇助者と同等に扱うことができる。また,教唆者の場合には,その者が抜けると結果が生じないのであるから,厳密には事故との間に必要的因果関係が発生している。

この類型において,幇助者,教唆者が実行行為に加わらない場合には,その寄与割合の認定は困難であるが,実行行為に与えた影響力の強さを考慮して判断するほかないと思われる。上記の表では,一例として,教唆者(B)は正犯(A)と同一の寄与割合,幇助者(C)は正犯・教唆者の10分の4の寄与割合として計算している。

最初の3つ,および,最後の類型(必要的共同不法行為,集合的共同不法行為,累積的共同不法行為,教唆・幇助的共同不法行為)においては,いずれの場合にも,現実には各行為者は結果に対して部分的にしか寄与しておらず,その範囲でしか因果関係を有していない(部分的な因果関係のみを有する)。

これに対して,択一的共同不法行為の場合には,関与者の中の一人だけが結果に対して因果関係を有しており,他の者は結果に対して全く因果関係を有していない。しかし,被害者を救済するため,この場合には,すべての者が結果に対して因果関係を有していること,すなわち,関与者全員による累積的共同不法行為であることが法律上推定されているのである。

最後の類型の場合には,現実には各行為者は結果に対して部分的にしか寄与しておらず,その範囲でしか因果関係を有していない(部分的な因果関係のみを有する)点で,最初の3つの類型と同様である。ただし,共同正犯に当たる者,教唆者,幇助者はそれぞれ結果に対する因果関係の割合が異なりうる点に特色がある。

各自連帯責任を負う(民法719条1項)。判例・通説は,これを不真正連帯債務と解している(最一判昭57・3・4判時1042号87頁,最一判平6・11・24判時1514号82頁)。

最一判昭57・3・4判時1042号87頁

本条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,右損害賠償債務については連帯債務に関する四三四条の規定は適用されないものと解するのが相当であり,右の共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合であっても,これと結論を異にすべき理由はない。

最一判平6・11・24判時1514号82頁

本条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,その損害賠償債務については連帯債務に関する四三七条の規定は適用されないものと解するのが相当である。

連帯債務も不真正連帯債務も,債務者が各自全部の支払義務を負う点では同じであるが,連帯債務は債務者の一人について生じた事由が他の者について絶対的効力を生ずる場合が多く(434~439),更改・相殺・免除・混同・時効(いずれも債務の消滅に関するもの)が絶対的効力を生ずることは,債権の力を弱めることになるので,被害者保護のため不真正連帯債務だと解しようとするわけである。

しかし,最近は,この不真正連帯債務説についても批判が加えられ,不真正連帯債務という法的枠組を用いないで,各場合について個別的に効果を決めるべきであるとする説などが提唱されている。

共同不法行為者の一人が全部の賠償をした場合には,他の者に対し,その者が本来負担すべき責任割合(寄与度に比例して決まる)に応じて求償することができる(最二判昭41・11・18民集20巻9号1886頁,最二判昭63・7・1民集42巻6号451頁)。

最二判昭41・11・18民集20巻9号1886頁

使用者は,被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは,右第三者に対し,求償権を行使することができる。

この場合における第三者の負担部分は,共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。

最二判昭63・7・1民集42巻6号451頁

被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において,第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは,第三者は,被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。

各共同不法行為者が,他の共同不法行為者に対して求償ができるということは,とりもなおさず,各債務者に負担部分があることを認めることに他ならない。不真正連帯債務の出発点が,負担部分の否定,および,そこから必然的に生じる求償権の否定であったことを考えると,不真正連帯債務という概念の核となる部分がすでに崩壊していることが明らかである。このように概念の核の部分がすでに失われており,かつ,条文上も根拠がなく,そのことも影響して,この概念を擁護しようとする主張者によってその内容がことごとく異なるという,惨憺たる状況を呈している「不真正連帯債務」という概念を維持することは,もはや不可能であり,かつ,その必要もないというのが筆者の考え方である。

民法719条の共同不法行為の効果に関しては,連帯責任が連帯債務なのか,不真正連帯債務なのかをめぐって論争が続いている。

民法の条文が連帯責任としているにもかかわらず,多数の学説がこれを不真正連帯債務としてきたのは,ドイツの連帯債務が更改や免除等の一債務者に生じた事由が債務全体に影響を及ぼさないのに対して,わが国の連帯債務は,更改,免除について絶対的な効力が及ぶことが規定されており,被害者保護にとって有効でないという理由に基づいている。

しかし,最近の研究によると,ドイツにおいても,連帯債務に関して判例学説は,更改と免除について絶対的効力を認めるようになってきており,一債務者に生じた事由が絶対的効力を及ぼすかどうかについては,ドイツ法と日本法でほとんど差異が認められなくなっている。そして,民法719条に関して連帯債務の規定を適用しても何ら不都合が生じないことが明らかにされてきている。つまり,わが国の連帯債務はドイツの連帯債務と異なり,絶対的効力の及ぶ範囲が広すぎて被害者保護にとって有効ではないという理由は,もはや成り立たないのである。

従来,不真正連帯債務説をとっていた学者の中にも,共同不法行為の効果を不真正連帯債務として一律に扱うことには反対するものもあり,そもそも,不真正連帯債務という内容のない概念にとらわれて,後に詳しく述べる連帯債務の本質(本来の債務と他人の債務の保証の結合)を見失うべきではないであろう。

連帯債務を固有の債務と相互保証の組み合わせと見る相互保証理論は,部分的因果関係の理論と相まって,共同不法行為の本質に適した効果を与えているものとして再評価すべきである。

連帯債務は,債権者が各債務者に対して給付の全部を請求する権利を有するが,1人の債務者が弁済をするとその範囲において全債務者の債務を消滅させる多数債務者の関係であり,契約によると法律の規定によるとを問わない。

例えば,Y1,Y2,Y3がそれぞれ300万円,200万円,100万円をXから借りて,合計600万円についてXに対して連帯して債務を負担すると合意したとしよう。この場合,Xは,Y1,Y2,Y3それぞれに対して600万円の弁済を請求できる。

|

| 図1 相互保証理論に基づく連帯債務の構造 |

相互保証理論によれば,Y1がXの請求に応じて600万円を支払う場合,その600万円には,自分の固有の債務(負担部分)としての300万円,Y2の債務の代位弁済としての200万円,Y3の債務の代位弁済としての100万円が含まれている。したがって,Y1がXに対して600万円全額を支払うと,Y2,Y3は全額について債務を免れるが,Y1は,Y2に対して200万円,Y3に対して100万円を求償することができる。Y1がY2,Y3に対して求償できるのは,本来自分の債務でないものを支払ったからである。

相互保証理論は,このように,連帯債務の性質を分割債務(負担部分)と保証部分(連帯保証部分)との組み合わせとして理解し,連帯債務の対外的関係と内部関係という連帯債務に関するすべての事象を,分割債務の性質(負担部分平等の原則)と保証債務の性質(付従性,随伴性)によって矛盾なく説明することのできる理論である。

これに対して,従来の連帯債務の理論によると,そもそも,債務が複数あるにもかかわらず,債務者の一人が全額を弁済すると,なぜ他の債務者がすべての債務を免れるのか十分な説明をすることができないが,相互保証理論によれば,負担部分と保証部分の弁済として,求償関係を含めてすべてを理路整然と説明することができる。

また,連帯債務の絶対効,例えば,免除の絶対効は,従来の説によれば,必然的なものではなく,本来は,1人の債務者に対して免除をしても他の債務者には影響がないのだが,債権者が他の債務者から全額の弁済を受けると,他の債務者が免除された債務者に求償を行い,結局,免除されたことにならないため,その額を債権者から取り返す必要が生じる(回り求償)。そこで,このような回り求償を未然に回避するために,法律が特別に規定したのが免除の絶対効の規定であると理解している。

しかし,相互保証理論によると,免除の絶対効は,法律の規定を待たずに必然的なものとして説明することができる。なぜなら,債権者が債務者の1人に対して全額免除を行った場合,その免除は負担部分と連帯部分の免除が含まれる。そして,負担部分の免除による固有の債務の消滅は,保証の付従性の原理に従い,それを保証していた他の債務者の保証部分の消滅をもたらす。これが免除の絶対効の理由であり,法律の規定によってはじめて生じるものではなく,連帯債務の本質から生じる当然の結果なのである。

このように考えると,連帯債務における免除の絶対効は,法律の規定によって生じる連帯債務である,いわゆる不真正連帯債務にも当然に妥当することになる。

共同不法行為の場合,従来の学説は,共同行為者が負担するのは損害賠償額の全額であり,負担部分はないと考えていたようである。しかし,共同不法行為の場合にも共同不法行為者間の求償が認められるようになると,共同不法行為においても各自は負担部分を有していることが理解されるようになり,負担部分を超える部分は保証部分であるとの理解が進み始めている。

部分的因果関係の理論においては,各共同行為者は共同不法行為の結果である一つの損害について部分的な因果関係を有しており,その部分的因果関係の割合に応じて,被害者に対して負担部分を負うと解する理論である。この理論によって,連帯債務の相互保証理論を通常の連帯債務ばかりでなく,共同不法行為における連帯債務にも応用できる基盤が築かれたのである。

部分的因果関係と相互保証理論とが結合することによって,共同不法行為における連帯債務は,以下のように統一的に説明されることになった。すなわち,各共同行為者は,被害者に対して自らの部分的因果関係に対応する負担部分を負うと同時に,それを超える部分については,被害者を救済するために,民法719条の規定によって他の共同行為者の負担部分を保証することを義務づけられているということになるのである。

なお,相互保証理論に基づいた連帯債務の説明を学んで見たいと思ったときは,筆者による契約法講義「連帯債務」を参照のこと。

最後に,共同不法行為における連帯責任を不真正連帯債務と考えることによって生じる問題点を以下の判例によって検証してみよう。

最一判平6・11・24判時1514号82頁

本件訴訟は,上告人(妻)が克正(夫)との婚姻関係を継続中,被上告人(女)が克正(夫)と不貞行為に及び,そのため右婚姻関係が破綻するに至っ たとして,被上告人(女)に対し,不法行為に基づく慰謝料300万円とこれに対する本件不法行為の日の後である平成元年11月9日から支払済ずみまで民法 所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するものである。

原審は,上告人(妻)の右主張事実を認め,本件不法行為に基づく慰謝料は300万円が相当であると判断したが,被上告人(女)が原審において主張した債 務免除の抗弁を一部認め,被上告人が上告人に支払うべき慰謝料は150万円が相当であるとし,上告人の請求を全部認容した一審判決を変更して,被上告人に 対し,150万円及びこれに対する前記遅延損害金の支払を命じた。すなわち,原審は,(1) 被上告人と克正の不貞行為は上告人に対する共同不法行為とい うべきところ,上告人と克正との間には平成元年6月27日離婚の調停が成立し,その調停条項には,本件調停の「条項に定めるほか名目の如何を問わず互いに 金銭その他一切の請求をしない」旨の定めがあるから,上告人は克正に対して離婚に伴う慰謝料支払義務を免除したものというべきである,(2) 被上告人と 克正が上告人に対して負う本件不法行為に基づく損害賠償債務は不真正連帯債務であるところ,両名にはそれぞれ負担部分があるものとみられるから,本件調停 による右債務の免除は克正の負担部分につき被上告人の利益のためにもその効力を生じ,被上告人と克正が上告人に対して負う右損害賠償債務のうち被上告人固 有の負担部分の額は150万円とするのが相当であると判断した。

しかしながら,原審の右(1)の判断は是認することができるが,右(2)のうち,本件調停による債務の免除が被上告人の利益のためにもその効力を生ずるとした判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。

民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,その損害賠償債務については連帯債 務に関する同法437条の規定は適用されないものと解するのが相当である(最二判昭48・2・16民集27巻1号99頁参照)。

第437条(連帯債務者の1人に対する免除)

連帯債務者の1人に対してした債務の免除は,その連帯債務者の負担部分についてのみ,他の連帯債務者の利益のためにも,その効力を生ずる。

【検討】

妻が夫の債務を免除しても,連帯債務に関する民法437条は不真正連帯債務である本件の事例には適用されないと考えてみよう。その場合,妻は,女に

対しては,依然として,300万円全額の損害賠償が請求できることになる。しかし,女が妻に対して,300万円の損害賠償をした場合,全額を賠償した女は,夫

に対して求償をなしうることになる。その額がいくらになるかは問題であるが,負担部分を平等であると考えた場合には,女は夫に対して,150万円を求償する

ことができる。すると,妻は,夫に対して,債務を全額免除するといいながら,女に全額の損害賠償を行うことによって,回りまわって夫が150万円を支払わざ

るを得なくなったのであり,妻の行為は不当であるとして,妻に対して150万円の返還を請求できることになる(回り求償)。

つまり,妻が夫に対して債務を免除しながら,女に対して,全額を請求することは,夫に対する債務免除と矛盾することになり許されないと考えるべきであり,民法437条の規定は,不真正連帯債務であれ,通常の連帯債務であれ,適用又は準用されるべきであると考えられる。

共同不法行為の効果が連帯責任であり,その内部構造が,債務と連帯保証との組み合わせであることが理解できると,さまざまな問題の本質に迫ることができるようになる。

共同不法行為とは,多数加害者に関する一般不法行為であるということは,最初に述べた。それとの関連で,過失相殺は,被害者自身が加害行為に寄与している問題であり,複数原因に関する一般不法行為の問題として,共同不法行為と類似する関係にあることも述べた。

そのように考えると,過失相殺で問題とされている,被害者側の過失の問題も,実は,複数加害者と被害者自身の寄与とが組み合わされた問題であることもわかる。

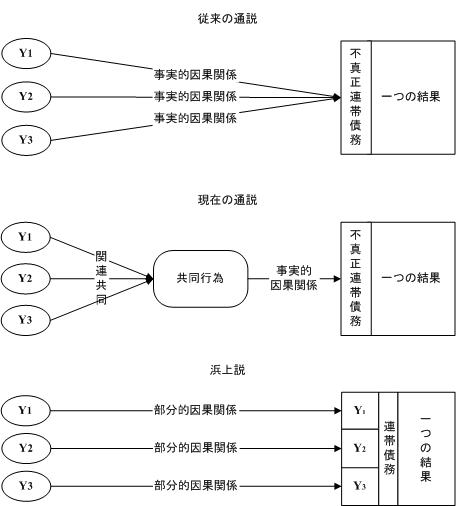

一般不法行為の箇所で取り上げた,被害者側の過失に関する判例を再度取り上げてみよう。

最三判昭42・6・27民集21巻6号1507頁

被害者本人が幼児である場合における民法722条2項にいう被害者の過失には,被害者側の過失をも包含するが,右にいわゆる被害者側の過失とは,被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。

保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは,右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に,幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取決めがされていたとしても,右保母の監護上の過失は,民法722条2項にいう被害者の過失にあたらない。

|

| 図 被害者側の過失と共同不法行為との関係 |

未成年者や心神喪失者が不法行為を行った場合でも,それらの者が責任能力がないために責任を負わない(民法712条,713条)ときは,それらの者に代わって監督義務者が責任を負う(民法714条1項)。これが「責任無能力者の監督者責任」である。

第712条(責任能力1)

未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。

第713条〔責任能力2〕

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は,その賠償の責任を負わない。ただし,故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは,この限りでない。

第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

①前2条〔責任能力〕の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。

|

| 図2 不法行為における監督義務者責任の位置づけと要件 |

これらの者の責任は,絶対責任ではなく,監督義務の解怠についての責任であるから,監督義務を怠らなかったことを証明すれば,その責任を免れることができることとし(民法714条1項但し書き),監督義務を怠ったという意味で過失を要件とし,その証明責任を転換していることから,中間責任といわれるが,その証明は容易に認められないのが現状であり,実質的には無過失責任と同様である。

ただし,責任無能力者の加害行為が,鬼ごっこのような一般に認容される遊戯中に誤って怪我させたものであるときは,当該行為は違法性を欠くため,監督者も責任を負わない(最三判昭37・2・27民集16巻2号407頁)。

最三判昭37・2・27民集16巻2号407頁

小学校二年生の児童甲が「鬼ごつこ」中に一年生の児童乙に背負われて逃げようとし,判示の事情のもとに過つて乙児童を転倒させ,よつて右上腕骨骨折の負傷を与えた場合,右傷害行為は違法性がない。

民法714条1項にいう監督義務者とは,親権者や後見人のような法定の監督義務者(法定代理人・民法820条,857条)である。

第820条(監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

未成年後見人は,第820条から第823条までに規定する事項〔監護及び教育の権利義務,居所の指定,懲戒,職業の許可〕について,親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし,親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し,未成年被後見人を懲戒場に入れ,営業を許可し,その許可を取り消し,又はこれを制限するには,未成年後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。

上記の法定の監督義務者だけでなく,幼稚園主や精神病院長など単に契約上の関係にある者(代理監督者)も民法714条2項の責任を負う(民法714条2項)。

第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

②監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。

なお,責任無能力者による失火のケースについて,判例は・責任無能力者自身に重大な過失があるかどうかを考慮するのは相当でなく,監督義務者の監督につき重大な過失がなかったときは責任を免れうるとしている(最三判平7・1・24民集49巻1号25頁)。

最三判平7・1・24民集49巻1号25頁

民法714条1項は,責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合,未成年者の監督義務者は,その監督を怠らなかったとき,すなわち監督について過失がなかったときを除き,損害を賠償すべき義務があるとしているが,右規定の趣旨は,責任を弁識する能力のない未成年者の行為については過失に相当するものの有無を考慮することができず,そのため不法行為の責任を負う者がなければ被害者の救済に欠けるところから,その監督義務者に損害の賠償を義務づけるとともに,監督義務者に過失がなかったときはその責任を免れさせることとしたものである。

ところで,失火ノ責任ニ関スル法律は,失火による損害賠償責任を失火者に重大な過失がある場合に限定しているのであって,この両者の趣旨を併せ考えれば,責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては,民法714条1項に基づき,未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが,右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは,これを免れるものと解するのが相当というべきであり,未成年者の行為の態様のごときは,これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として,これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。

未成年者等の制限能力者であっても,責任能力があれば,その行為(不法行為)をした者自身が709条の責任を負うことはいうまでもないが,監督義務者の監督上の過失と責任能力ある本人の行為(損害の発生)との間に因果関係があれば,一般(的)不法行為の原則に従って,本人と並んで監督義務者も709条の不法行為責任を負う(最二判昭49・3・22民集28巻2号347頁)。

最二判昭49・3・22民集28巻2号347頁

未成年者が責任能力を有する場合であつても,監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは,監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する。

もっとも,複数の人間が,同時に709条の責任をお互いに負担するというのは,民法が単独不法行為を予定していることと矛盾する。現に,上記の最二判昭49・3・22民集28巻2号347頁の第1審と第2審においては,責任能力のある未成年(当時15歳)と監督義務者とは,以下のように,共同不法行為者として,連帯責任を負うと判断していた。

鳥取地米子支判昭45・12・22(昭和40年(ワ)第127号 慰謝料請求事件)

親権者は,未成年者が責任能力を有するときでも,依然として親権者としての未成年者に対する監督義務があるから,その監督上の不注意と被監督者の行為による損害の発生との間に相当因果関係がある場合には,損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当であり,したがつてこれが共同不法行為の要件をも具備するときには,加害者と連帯してその損害を賠償すべき義務があるものと言わなければならない。

広島高松江支判昭47・7・19(昭和45年(ネ)第94号等 慰謝料請求酵素事件)

控訴人甲野太郎(加害者の父),同花子(加害者の母)は,甲野一郎(加害者・未成年者)の乙山高男(被害者)に対する殺害行為について過失による不法行為責任を免れないものであり,共同不法行為者として一郎と連帯して右高男の母でありかつ相続人である被控訴人に対し右不法行為によつて生じた損害の賠償責任を負う。

このように考えると,民法714条の監督者責任は,被監督者に責任能力がない場合には,代替責任となるが,被監督者に責任能力がある場合には,民法719条にしたがって,両者が共同不法行為者となり,被害者に対して,連帯責任を負うことになる。

他人を使用する者,特に大企業は,必然的に被用者の不法行為によって損害を与えることが多い。その際実行行為者のみに賠償責任を負わせたのでは資力が乏しいため,被害者の救済がほとんど行えない。そこで民法は,他人を使用して自己の社会的活動範囲を拡張している者は,その事業活動の結果大きな利益を収める可能性を享受しているのであるから,その事業活動に関連して他人に被害を与えた場合の不利益を負担すべしとする報償責任の思想に基づいて使用者に賠償責任を課した。

もっとも,この使用者責任は報償責任思想のほか,危険を内蔵しつつ事業活動を営む者に責任を帰せしめるべきであるとする危険責任の思想にも立脚している。

使用者責任は,被用者に対する選任監督義務を怠ったという過失を要件とし,証明責任を転換していることから中間責任の一つとされるが,実際には使用者の免責が容易に認められないので,実質的に無過失責任に近いものとなっている。

第715条(使用者等の責任)

①ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。

②使用者に代わって事業を監督する者も,前項の責任を負う。

③前2項の規定は,使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

|

| 図3 不法行為における使用者責任の位置づけと要件 |

「事業」とは,きわめて広い意味であり,営利を目的とするものに限らず,家庭的な仕事あるいは一時的な仕事でもよい。

「使用する」とは,雇用契約がある場合はもちろん,形式的には委任や請負であっても,事実上使用者の指揮・監督の下に執務すべき関係があれば足りる(大判大6・4・16刑録23輯321頁)。契約が無効であっても,さらには単なる事実上の使用関係であってもよい。

大判大6・4・16刑録23輯321頁

使用者被用者の関係は,他人のために事業を執行する者がその他人の指揮の下にその意思に従つて執務すべき関係を有する場合に成立するから,鉄道会社が鉄道院の踏切番を同時に会社の踏切番としての事務を兼ねさせることを鉄道院に委託した場合,その踏切番に対し会社が報酬を約束したことがなく,また鉄道院の名で雇入れたとしても,被用者使用者の関係が委任によつて成立することを妨げない。

したがって,下請人の被用者が事実上元請人の支配下にあると認められる場合(大判昭9・5・22民集13巻784頁),いわゆる派遣社員が被派遣会社の指揮を受けていた場合(最一判昭41・7・21民集20巻6号1235頁),兄が自己の所有車を運転経験の浅い弟に運転させ運転についての指示を与えていた場合(最二判昭56・11・27民集35巻8号1271頁)などにも使用関係を認めることができる。

大判昭9・5・22民集13巻784頁

下請負といつても種々の体様があるから,下請人の不法行為だからといつて直ちに民法七一六条本文によつて元請人の責任を否定するのは,不当である。民法七一五条および七一六条は,どちらも,ある事業のために他人を使用する者がその被用者の不法行為につき責任を負わなければならない点では,同じであつて,ただ,使用者として注意を怠つたか否かの立証責任を異にしたものにすぎない。

最一判昭41・7・21民集20巻6号1235頁

土木工事請負人が道路工事に使用するため運転手助手つきの貨物自動車を借り受けた場合において,その助手が,請負人の現場監督の指揮に従い,貨物自動車の運転助手として砂利,石等の運搬に関与し,時には自ら貨物自動車を運転もし,これらの仕事については助手の雇主の指図をうけたことがなく,かつ請負人の飯場に起居していた等判示の事情があるときには,民法七一五条の適用上,助手は土木工事請負人の被用者にあたると解するのが相当である。

最二判昭56・11・27民集35巻8号1271頁

兄が,その出先から自宅に連絡して弟に兄所有の自動車で迎えに来させたうえ,弟に右自動車の運転を継続させ,これに同乗して自宅に帰る途中で交通事故が発生した場合において,兄が右同乗中助手席で運転上の指示をしていた等判示の事情があるときは,兄と弟との間には右事故当時兄を自動車により自宅に送り届けるという仕事につき,民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。

これに対し,弁護士,司法書士,医師,タクシーの運転手などは顧客に使用されているとみることはできない。

「事業の執行について」とは,使用者の利益をはかる「事業の執行のため」よりも広く,事業執行の機会にされたすべての行為を含む「事業の執行に際し」よりも狭い。被用者の行為が,客観的に使用者の事業範囲に属すと認められる場合をいう。

ある加害行為が,使用者の事業の範囲内といえるためには,①その行為が使用者の事業の範囲に含まれるか,これと関連するものであることと,②その事業のなかでの被用者の職務の範囲内にあるか,これと関連することの二つの要件を充足することが必要である。

実際上加害行為の事業執行関連性が争われる多くの場合は,上述の②の要件に関してである。特に,被用者がその地位を濫用し,私利ない私用を満たすために行為した場合とか,被用者がその職務を逸脱して事業執行行為をしたときが問題となる。

判例は,当初「事業の範囲に属する行為又は之に関連して一体をなし不可分の関係にある被用者の行為」(一体不可分説)として限定的立場をとったが,学説の批判を受け,まず,取引行為的不法行為について,従来の立場を改めて,行為の外形からみて被用者の職務の範囲内の行為に属すれば足りるとする,いわゆる外形理論(外形標準説)をとるに至った(大連判大15・10・13民集5巻785頁(大阪電軌庶務課長株券偽造事件),最判昭40・11・30民集19巻8号2049頁)。

大連判大15・10・13民集5巻785頁(大阪電軌庶務課長株券偽造事件)

被用者が使用者の事業の執行としてなすべきことが現存しない場合でも,その者がそのような行為をなしうべき地位に置かれている場合には,その地位を濫用する行為は事業の執行に関する行為である。庶務課長として株券発行事務を担当する者がその地位を濫用して株券を発行して証拠金代用として交付し相手方に損害を被らしめた場合において,会社は不正に株券を発行し他人に損害を及ぼす危険を予防する責に任ずべきは当然であるから,右行為は事業の執行に関する行為たるを失わない。

もっとも,外形理論は,被害者保護の見地から容認されるものであるから,被害者が,加害行為が権限外の行為であることを知っていたとき,又は重過失により知らないときには適用されない(最一判昭42・11・2民集21巻9号2278頁,最二判昭44・11・21民集23巻11号2097頁)。

最一判昭42・11・2民集21巻9号2278頁

被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても,それが被用者の職務権限内において適法に行われたものではなく,かつその相手方が右の事情を知り,または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは,その相手方である被害者は,民法七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。

最二判昭44・11・21民集23巻11号2097頁

甲が,金融業者乙の被用者であるが代理権を有しない丙との間に,乙の不動産を買い受ける契約を締結し,代金を丙に支払うに際し,売買契約書等の表示,乙に対する登記抹消の訴えに関する予告登記の存在,交渉中における代金減額の経過など,原判示のような丙の権限を疑うべき事情(原判決理由参照)があるのにかかわらず,丙を乙の支配人と紹介した仲介人の言葉のみを信用し,丙の代理資格および売買の意思の有無につき乙に問い合わせるなどの調査をすることなく,丙にその権限があるものと信じて,右契約を締結し多額の代金を丙に支払つた場合であつても,甲がこのように信じたことにいまだ重大な過失があるとはいえず,甲は,乙に対し,民法715条に基づき損害賠償を請求することを妨げられない。

表3 取引的不法行為の法理と表見代理(権利外観)法理との異同

| 取引的不法行為 | 表見代理 (権利外観法理) |

|

|---|---|---|

| 外観作出に関する本人(使用者)の帰責事由 | 故意又は過失 | 帰責事由(故意又は過失) |

| 相手方(被害者)の保護要件 | ¬(悪意又は重過失) | ¬(悪意又は軽過失) |

| 相手方(被害者)の過失の相殺 | 過失相殺できる | 過失相殺ができない |

判例は,この外形理論は,単に取引行為的不法行為についてだけでなく,自動車事故のような事実行為的不法行為についても,適用する。すなわち,客観的にみて,使用者の支配領域のことがらであると認められる場合には,使用者に責任を負わせるのが相当であるとする。判例は,通商産業省の自動車運転手が,既に辞表提出後辞令交付前の大臣秘書を,その私用のため(競輪場へ行くため)乗車させて自動車を運転中,他人を負傷させた事案につき,715条の適用を認め,国に賠償責任ありとした(最一判昭30・12・22民集9巻14号2047頁)。

最一判昭30・12・22民集9巻14号2047頁

通商産業省の職員として専ら自動車の運転に従事する者が,従来通商産業大臣秘書官として常に当該通商産業省の自動車に乗車し,辞表提出後ではあつたがその辞令の交付なく未だその官を失つていなかつた者を乗車させて自動車を運転中,これを接触させて他人を負傷させたときはたとえ右秘書官の私用をみたすため運転したものであつても,右事故は通商産業省の「事業ノ執行ニ付キ」生ぜしめたものと解するのが相当である。

このほか,被用者が,勤務時間外に,私用のため自動車を運転して事故を起こした場合にも,715条の使用者責任を認めている(最三判昭39・2・4民集18巻2号252頁)。また自動車修理業者保管の他人所有の自動車を,被用者が勤務時聞外に,私用で運転し事故を起こした事案についても,使用者責任を認めている(最二判昭43・9・27民集22巻9号2020頁)。

最三判昭39・2・4民集18巻2号252頁

自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が,退社後映画見物をして帰宅のための最終列車に乗り遅れたため,私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反して会社の自動車を運転し帰宅する途中追突事故を起こす等判示事実関係のもとにおいて他人に加えた損害は,右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。

最二判昭43・9・27民集22巻9号2020頁

自動車の整備修理業者である甲が整備修理工として乙および丙を雇用していた場合において,乙が,勤務時間外に,甲方の作業場を利用して,自己の友人から私的に依頼を受けた自動車の整備修理をするため,これに必要な部分品の購入を丙に依頼し,丙が,その購入のため,当時甲方の工場建物内に保管していた他人所有の自動車を運転して,事故を惹起したときは,かりに右丙の運転にかかる自動車が同人においてその所有者より私的に預かつたものであるとしても,甲は民法715条による責任を負う。

なお,取引行為的不法行為については外形理論によるべきであるが,事実行為的不法行為についてはこれによるべきではなく,客観的に使用者の支配領域内に属するか否かによるべきであるとの学説がある。

被用者が故意又は過失により違法に第三者に損害を加えたことを要すると解するのが判例・通説である。ただし,判例は,できる限り使用者の責任を認めようとする態度を示し,そのため被用者については,一般的不法行為に比べ多少年令が低い場合にも責任能力を認めている(大判大4・5・12民録21輯692頁(少年店員豊太郎事件)一11歳11月の被用者の 責任能力を肯定)。

使用者が,「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであった」ことを証明したときは責めを免れる。その証明責任は,使用者にある。実際には容易に認められず,無過失責任に近い運用がなされている。

法人の代表機関(例一代表取締役・商261,代表理事・民法53)が,法人の職務を行うについて不法行為を行ったときは,法人が免責事由のない賠償責任を負う(民法44条)点で,715条の責任と条文上大きな差異がある。

したがって,715条によって,法人が使用者責任を負うのは,法人の代表機関以外の被用者が使用者の事業執行について第三者に不法行為を行った場合に限られる。このため,法人の代表機関Aと,その法人の単なる被用者Bとが共謀して,第三者に不法行為を行ったとき,その法人は,Aの行為については44条による責任を負い,Bの行為については715条による責任を負うことになる。

(1)使用者及び「使用者に代わって事業を監督する者」が,賠償責任を負う。

(2)加害者たる被用者自身は,当然に責任を負う。

使用者・代理監督者の責任と被用者の責任との関係は,不真正連帯債務である(大判昭12・6・30民集16巻1285頁)。いずれも,各自別個の独立した全部責任であり,被害者は,使用者・代理監督者及び被用者に対し,同時に又は順時に,その全損害が損補されるまで,賠償請求ができる。

しかし,加害者の一人が全額を弁済をするとすべての責任が消滅するというのは,各自が独立した責任を負うということと矛盾する。各自の責任は,全額の範囲で相互に依存しており,連帯債務以外の何物でもないと理解しなければならない。

大判昭12・6・30民集16巻1285頁

共同不法行為に基づく数個の損害賠償債務は,不真正連帯債務であつて,この場合,民法439条の適用はない。使用者の債務と被用者の債務とは連帯でないから,両債務の消滅時効は別個に進行する。使用者の負担する損害賠償義務は,被用者が第三者に対して負担する損害賠償義務が消滅時効にかかつても,当然には消滅しない。

第439条(連帯債務者の1人についての時効の完成)

連帯債務者の1人のために時効が完成したときは,その連帯債務者の負担部分については,他の連帯債務者も,その義務を免れる。

上記の判決は,被用者の被害者に対する債務が時効消滅しても使用者の被害者に対する債務に影響を及ぼさないとしている。しかし,使用者が全額を弁済した場合には,使用者は当然に被用者に求償することができてしまい,被用者の債務が時効消滅したことの意味がなくなってしまう。求償関係を考慮した場合には,被用者の債務が消滅した以上,民法439条が明らかにしているように,使用者の被害者に対する債務も,被用者の負担部分の限度で消滅すると考えなければならない。

一方の債務について生じた事由が他方の債務に影響を及ぼすという連帯債務の絶対効に関する規定(434~439)の適用はないというのが通説・判例の考え方であるが,あくまで債権者を保護すべきだという理由だけで,条文上の根拠もなく,損害の公平な負担ということが考慮されていないばかりでなく,求償関係を含めた総合的な帰結を考えた場合には,破綻せざるを得ない考え方といわざるを得ない。

なお使用者及び代理監督者は,被用者に対して求償権を行使することができる(民法715条3項)。しかし,報償責任の理論からすれば,企業活動に付随して生ずる損失を全面的に被用者に負担させるのは妥当ではない。そこで学説は,企業の求償権の行使は権利濫用に当たる(権利濫用論),選任・監督上の過失をもって過失相殺で適正化を図る(過失相殺論),被用者の加害行為と使用者の選任監督上の過失を共同不法行為として負担部分を考慮して制限する(共同不法行為論)など,種々の理論構成をして求償権の行使を制限しようとしている。

判例も,「使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,求償できる。」として,求償権の制限を認めるに至っている(最一判昭51・7・8民集30巻7号689頁)。

最一判昭51・7・8民集30巻7号689頁

石油等の輸送及び販売を業とする使用者が,業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により,直接損害を被り,かつ,第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において,使用者が業務用車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず,また,右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり,被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは,使用者は,信義則上,右損害のうち四分の一を限度として,被用者に対し,賠償及び求償を請求しうるにすぎない。

確かに,使用者の求償権の範囲を制限することは,必要である。しかし,連帯債務の考え方からすれば,使用者にも選任監督について過失があり,自らの負担部分(寄与割合)を有しているのであるから,その負担部分を超えて弁済した部分についてのみ求償できるに過ぎないのであり,自らの負担部分については求償することはできないのであるから,そのことは至極当然のことに過ぎない。

日本国憲法17条を受けて,国家賠償法が制定されたため,従来は不問に付された公務員の不法行為について国又は公共団体が賠償責任を負うこととなった。同法1条は,民法715条の特別規定と解することができるが,次の点が異なる。

使用者責任と類似の責任として,運行供用者責任がある。自動車損害賠償保障法3条は,自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は,その運行によって他人の生命又は身体を害したとき(人身事故)は,同条ただし書所定の免責事由を証明しない限り,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずるものとし,ほとんど無過失責任に近い厳しい責任を課している。これを運行供用者責任と呼んでいる。

自賠法 第3条(自動車損害賠償責任) 自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。

運行とは自動車を当該装置の用い方に従って用いることである。運行のなかには自動車停車後のドアの開閉も含まれる。なお,最一判昭52・11・24民集31巻6号918頁,最一判昭63・6・16判時1298号113頁,最一判昭63・6・16民集42巻5号414頁参照。

最一判昭52・11・24民集31巻6号918頁

自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には,自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく,特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき,操縦者において,固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作する場合をも含む。

最一判昭63・6・16判時1298号113頁

貨物自動車の荷降ろし作業中に生じた人身事故が自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」によつて生じたものとされた事例

最一判昭63・6・16民集42巻5号414頁

被害者が自動車を運転中,道路上にフオーク部分を突き出した状態で停止中のフオークリフトに衝突して受傷した事故は,本件車両が,フオークリフトによる荷降ろし作業のための枕木を荷台に装着した木材運搬用の貨物自動車であつて,荷降ろし作業終了後直ちに出発する予定で道路上に駐車中であり,本件事故発生当時,右フオークリフトが荷降ろしのため本件車両に向かう途中であつたなどの事情があつても,本件車両の「運行によつて」生じたものとはいえない。

他人の意味は広く解され,夫運転の自動車の同乗していた妻も含まれるし(最三判昭47・5・30民集26巻4号898頁),無償同乗者ないし好意同乗者も含まれるとするのが判例・学説の大勢である。

最三判昭47・5・30民集26巻4号898頁

妻が夫の運転する自動車に同乗中夫の運転上の過失により負傷した場合であつても,右自動車が夫の所有に属し,夫が,もつぱらその運転にあたり,またその維持費をすべて負担しており,他方,妻は,運転免許を有しておらず,事故の際に運転補助の行為をすることもなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては,妻は,自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたると解すべきである。

運行供用者が,以下の3点をすべて証明したときは,運行供用者は,損害賠償責任を免れる。

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,

②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに

③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したとき

第3番目の自動車に構造上の欠陥がある場合というのは,本来的には,製造者が負うべき責任である。しかし,自動車の運行供用者は,交通事故の被害者にとっては,モータリゼーションを推進するメーカー側に属する者であるともいえる。そこで,運行供用者は,被害者救済のために,製造業者等が負うべき製造物責任を肩代わりさせられていると考えることができる。

自己のために自動車を運行の用に供する者であるが,その判定は原則として運行支配(危険支配一危険責任論)と運行利益(利益享受一報償責任論)の有無によってなされる。問題となった主要例として次のようなものがある。

①無断運転一保有者の責任肯定(最判昭39・2・l1民集18巻2号315頁)

②泥棒運転一所有者の責任否定(最判昭48・12・20民集27巻11号1611頁)

③賃借運転一貸主の責任肯定(最判昭46・11・9民集25巻8号1160頁)

④名義貸運転一実質的支配関係による(最判昭44・9,18民集23巻9号1699頁)

請負人の行為に対して注文者は原則として責任を負わないが(民法716条本文),注文者が請負人に対してした注文又は指図に過失があったため,他人に損害を与えた場合には,損害賠償責任を負う(民法716条但し書き)。注文・指図の過失と損害発生との間に因果関係があれば,一般不法行為が成立し,注文者も責任を負うことになるから,民法716条は注意規定にすぎないとされている。

土地の工作物又は竹木は,その倒壊,破損によって他人に損害を加える危険を内蔵するから,民法は危険責任の立場から,これらのものの瑕疵によって他人に損害を加えたときは,第一次的に占有者が,第二次的に所有者が賠償責任を負うことにした(民法717条)。占有者の責任は,過失の証明責任の転換された中間的責任であるが,所有者の責任は,無過失責任であるとするのが,判例・通説である。

ところで,今日においては,土地の工作物の瑕疵という静的な危険のほか,自動車・鉄道・航空機などの高速交通機関,電気,ガス,エネルギーなど,動的な危険が数多い。そこで立法論として見るときは,民法717条が対象を土地の工作物に限り,自動車,鉄道,航空機などを含めなかったのは狭さに失すると批判されている(ただし,大衆自動車が発明されたのは,1908年のことであり,民法の立法当時(1898年)には存在しなかったことに留意すべきである)。この点については,自動車損害賠償保障法,原子力損害の賠償に関する法律など,新しい危険物に対応して個別的に立法化されている。

土地の工作物とは,土地に接着して人工的に作り出されたあらゆる設備を指す。土地に人工を加えて作り出した道路や,地上地下に人工的に作られた各種の施設を広く含んでおり,判例・学説はその範囲拡大に努力している(最一判昭37・4・26民集16巻4号975頁,最二判昭46・4・23民集25巻3号351頁,最三判平2・11・6判時1407号67頁)。

最一判昭37・4・26民集16巻4号975頁

炭坑の坑口附近に設置された捲上機の一部をなし,炭車を坑口に捲き上げるために使用される原判示ワイヤロープ(原判決引用の第一審判決理由参照)は,民法717条にいわゆる「土地ノ工作物」に該当する。

最二判昭46・4・23民集25巻3号351頁

土地の工作物たる踏切道の軌道施設は,保安設備とあわせ一体としてこれを考察すべきであり,本来そなえるべき保安設備を欠く場合には,土地の工作物たる軌道施設の設置にかしがあるものとして,民法717条所定の帰責原因になる。

最三判平2・11・6判時1407号67頁

液化石油ガス消費設備が民法717条にいう「土地の工作物」に当たるとされた事例

瑕疵とは,その物が種類に応じて本来備えているべき安全性を欠いでいることである。設置の瑕疵とは,瑕疵が工作物築造の時から存在することであり,保存の瑕疵とは,瑕疵が工作物築造後,維持・管理されている間に生じた場合をいうが,両者を区別する実益は余りない。

瑕疵の存在の証明責任は被害者にある。これに対し,事故発生は一応瑕疵の存在を推定させるから事実上工作物の占有者,所有者側が瑕疵のないことの証明責任を負うべきであるとの見解も主張されている。

なお,瑕疵が損害発生の唯一の原因であることを必要としない。工作物の瑕疵が損害発生の一因となっていれば,強風・豪雨等の自然力や他人の行為が競合している場合でも工作物責任を生ずる。ただし,不可抗力とみられる災害によって工作物が破壊されたときは,工作物責任は生じない。

煙突,電柱などの電気施設などの瑕疵により火災を生じた場合・失火責任法の適用があるかについては,これを肯定する判例もあるが(大判昭7・4・11民集11巻609頁),学説は,否定するもの,限定的に肯定するものなどさまざまである。有力説は,直接生じた火災については工作物責任を,延焼部分については失火責任法を適用するのが妥当とする(これによるものとして,横浜地判平3・3・25判時1395号105頁)。

大判昭7・4・11民集11巻609頁

高圧線が宅地内の杉の木に触れるほどになり,電柱の根もとが腐って風のため動揺し,杉の木に触れて火花を発する事実を知りながら,電気会社がこれを放任するのは重大な過失であって,漏電によって建物等を焼かれた者は,民法717条によって損害賠償を請求することができる。

横浜地判平3・3・25判時1395号105頁

一 工作物責任,失火責任双方の立法趣旨を考慮すれば,工作物から直接に生じた火災による損害については失火ノ責任ニ関スル法律の適用は排除されるが,延焼部分については同法が適用され,工作物の設置,保存については重過失ある場合に限りその責任を負うものと解するのが相当である。

二 木造2階建物の1階の店舗の工場部分に設置されたパン焼機の設置,保存の瑕疵による火災で,2階で美容業を営む者が損害を被った場合,各店舗は,同一木造建物の1,2階で,両店舗は木造の天井で区画され,特別の防火設備は何ら施されていなかったので,その損害は,直接発生した火災によるものということができ失火ノ責任ニ関スル法律の適用はない。

第一次的には工作物の占有者,第二次的には所有者であり,所有者には免責事由なく無過失責任を負う。「他にその責任を負う者」がいれば,その者に求償できる(民法717条3項)。

なお,国家賠償法は,公の営造物の設置・管理の瑕疵に基づく損害の賠償について規定を設けている(同法2条)。これは,民法717条の特別規定と解することができる。

民法717条に比し,対象の範囲を広げ,占有者の免責事由を認めない点が異なる。国家賠償法2条については,設置・管理の瑕疵とは,義務違反を意味するという考え方(主観説ないし義務違反説)も近時有力に唱えられているが,「営造物が通常有すべき安全性を欠き,他人に危害を及ぼすべき危険性のある状態」をいうとするのが通説・判例である(最判昭45・8・20民集24巻9号1268頁)。ただし,判例は,瑕疵は,いわゆる物的性状瑕疵に限らず,いわゆる供用関連瑕疵をも含むものとし,瑕疵概念を拡張している(最大判昭56・12・16民集35巻10号1369頁(大阪国際空港事件))。また,公の営造物の設置又は管理に当たる者とその費用を負担する者とが異なる場合には,費用負担者も,同様の責任を負う(同法3)。

動物から生ずる危険は,危険なものを所持する者が負担すべきであるとの一種の危険責任を根拠とする。責任の性質は保管上の過失を要件とし,証明責任を転換しているので,中間責任といわれる。

人体に加えた損害だけでなく,他人の物(動物を含む)に加えた損害を含む。

動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって保管をなしたときは,責任を免れうる(民法718条1項但し書き)。「相当の注意」の程度は,当該動物の種類や性質を考慮して社会観念によって決する。

動物の占有者(民法718条1項),占有者に代わって動物を保管する者(民法718条2項)。動物の占有者が,自己に代わって動物を保管する者を選任して保管させた場合,動物占有者と動物占有者に代わって動物を保管する者(保管者)が民法718条で重複して責任を負うことになる。その場合に,動物の占有者が動物の種類や性質に従った相当の注意をもって,その保管者を選任・監督したときは,動物占有者は,その動物が他人に加えた損害の賠償責任を免れ得るものと解されている(最二判昭40・9・24民集19巻6号1668頁)。

最二判昭40・9・24民集19巻6号1668頁

動物の占有者は,自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において,「動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは,その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。

第723条(名誉毀(き)損における原状回復) 他人の名誉を毀損した者に対しては,裁判所は,被害者の請求により,損害賠償に代えて,又は損害賠償とともに,名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

名誉とは,「人がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価,すなわち社会的名誉」を指し(外部的名誉),このような人に対する社会的評価を低下させる行為を名誉毀損という(大判明39・2・19民録12輯226頁,最二判昭45・12・18民集24巻13号2151頁)。

最二判昭45・12・18民集24巻13号2151頁

民法723条にいう名誉とは,人がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価,すなわち社会的名誉を指すものであつて,人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。

刑法 第230条(名誉毀損)

①公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

②死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ,罰しない。

刑法 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

①前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

②前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。

③前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

人が自分自身の人格的価値について有する主観的評価,すなわち名誉感情は,原状回復処分をもって救済するに適さないので,不法行為による保護の対象とならない(前掲最判昭45・12・18)。判例は,いわゆる村八分(共同絶交)を名誉に対する侵害であるとする(大判大10・6・28民録27輯1260頁)。なお,村八分については,最近では,精神的自由に対する侵害としてとらえる考え方が有力である。

法人についてもその社会的評価は存するので,法人に対する名誉毀損も成立する(最一判昭39・1・28民集18巻1号136頁)。

最一判昭39・1・28民集18巻1号136頁

法人の名誉権が侵害され,無形の損害が生じた場合でも,右損害の金銭評価が可能であるかぎり,民法710条の適用がある。

なお,名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は,行使上の一身専属権であるところ,被害者が行使の意思表示をしただけでは,いまだその具体的金額が当事者間において客観的に確定していないので,被害者がなおその請求意思を貫くかどうかをその自律的判断に委ねるのが相当であるから,右権利はなお一身専属性を有するが,慰謝料額について合意又は債務名義が成立したなどその具体的金額が当事者間において客観的に確定したとき又は被害者が死亡したときは,行使上の一身専属性を失う(最判昭58・1O・6民集37巻8号1041頁)。

名誉毀損については,表現の自由との関係が問題となる。学説には,公共の利害に関する事項又は一般公衆の関心事である事項については,なんぴとも論評の自由を有し,それが公的活動とは無関係な私生活暴露や人身攻撃にわたらず,かつ論評が公正である限りは,その用語や表現が激越・辛辣であっても,また被論評者の社会的評価が低下させられたとしても,違法性を欠くとし(フェアコメントの法理・なお最一判平元・12・21民集43巻12号2252頁参照),さらに被害者が公務員・公的存在の場合は,虚偽であることを知りながら,又は虚偽か否かを無謀にも無視してされたときに限り違法性を有するとするもの(現実的悪意の法理)もある。

最一判平元・12・21民集43巻12号2252頁

公共の利害に関する事頂について自由に批判,論評を行うことは,もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり,その対象が公務員の地位における行動である場合には,右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても,その目的が専ら公益を図るものであり,かつ,その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは,人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り,名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというベきである。このことは,当裁判所の判例(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁,昭和五六年(オ)第六〇九号同六一年六月一一日大法廷判決・民集四〇巻四号八七二頁,昭和五五年(オ)第一一八八号同六二年四月二四日第二小法廷判決・民集四一巻三号四九〇頁)の趣旨に徴して明らかであり,ビラを作成配布することも,右のような表現行為として保護されるベきことに変わりはない。

本件において,前示のような本件ビラの内容からすれば,本件配布行為は,被上告人らの社会的評価を低下させることがあっても,被上告人らが有害無能な教職員でその教育内容が粗末であることを読者に訴え掛けることに主眼があるとはにわかに解し難く,むしろ右行為の当時長崎市内の教育関係者のみならず一般市民の間でも大きな関心事になっていた小学校における通知表の交付をめぐる混乱という公共の利害に関する事項についての批判,論評を主題とする意見表明というべきである。本件ビラの末尾一覧表に被上告人らの氏名・住所・電話番号等が個別的に記載された部分も,これに起因する結果につき人格的利益の侵害という観点から別途の不法行為責任を問う余地のあるのは格別,それ自体としては,被上告人らの社会的評価に直接かかわるものではなく,また,本件ビラを全体として考察すると,主題を離れて被上告人らの人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱しているということもできない。そして,本件ビラの右のような性格及び内容に照らすと,上告人の本件配布行為の主観的な意図及び本件ビラの作成名義人が前記のようなものであっても,そのことから直ちに本件配布行為が専ら公益を図る目的に出たものに当たらないということはできず,更に,本件ビラの主題が前提としている客観的事実については,その主要な点において真実であることの証明があったものとみて差し支えないから,本件配布行為は,名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというベきである。

しかし,判例は,名誉段損については,その行為が公共の利害に関する事実にかかり,専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実であることが証明されたときは違法性がないし(違法性の阻却),真実であることの証明がされないときでも,その事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは,故意・過失がない(責任の阻却)とする(相当性の理論・最一判昭41・6・23民集20巻5号1118頁,最一判昭62・4・24民集41巻3号490頁(サンケイ新聞事件))。

最一判昭41・6・23民集20巻5号1118頁

民事上の不法行為たる名誉棄損については,その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,右行為には違法性がなく,不法行為は成立しないものと解するのが相当であり,もし,右事実が真実であることが証明されなくても,その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには,右行為には故意もしくは過失がなく,結局,不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは,刑法230条の2の規定の趣旨からも十分窺うことができる)。

最一判昭62・4・24民集41巻3号490頁(サンケイ新聞事件)

新聞社が新聞紙上に掲載した甲政党の意見広告が,乙政党の社会的評価の低下を狙つたものであるが乙政党を批判・論評する内容のものであり,かつ,その記事中乙政党の綱領等の要約等が一部必ずしも妥当又は正確とはいえないとしても,右要約のための綱領等の引用文言自体は原文のままであり,要点を外したものといえないなど原判示の事実関係のもとでは,右広告の掲載は,その広告が公共の利害に関する事実にかかり専ら公益を図る目的に出たものであり,かつ,主要な点において真実の証明があつたものとして,名誉毀損の不法行為となるものではない。

マスコミの発達に伴い,最近は,「他人から干渉されない利益」ないし「他人から静かに放置される利益」を意味するプライバシー(privacy)の侵害が問題とされてきている。プライバシーが問題となる主な局面は,①私的生活領域への侵入,②私的事柄の公開,③個人情報の収集・管理・利用といわれている。②に関する裁判例として,「個人の尊厳の見地から,私事をみだりに公開されないという保障は,法的救済が与えられるまでに高められた人格的利益である」として,これを認めるものがある(東京地判昭39・9・28下民集15巻9号2317頁(宴のあと事件))。

東京地判昭39・9・28下民集15巻9号2317頁(宴のあと事件)

いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解されるから,その侵害に対しては侵害行為の差し止めや精神的苦痛に因る損害賠償請求権が認められるべきものであり,民法七709条はこのような侵害行為もなお不法行為として評価されるべきことを規定しているものと解釈するのが正当である。 そしてここにいうような私生活の公開とは,公開されたところが必ずしもすべて真実でなければならないものではなく,一般の人が公開された内容をもつて当該私人の私生活であると誤認しても不合理でない程度に真実らしく受け取られるものであれば,それはなおプライバシーの侵害としてとらえることができるものと解すべきである。

けだし,このような公開によつても当該私人の私生活とくに精神的平穏が害われることは,公開された内容が真実である場合とさしたる差異はないからである。むしろプライバシーの侵害は多くの場合,虚実がないまぜにされ,それが真実であるかのように受け取られることによつて発生することが予想されるが,ここで重要なことは公開されたところが客観的な事実に合致するかどうか,つまり真実か否かではなく,真実らしく思われることによつて当該私人が一般の好奇心の的になり,あるいは当該私人をめぐつてさまざまな揣摩臆測が生じるであろうことを自ら意識することによつて私人が受ける精神的な不安,負担ひいては苦痛にまで至るべきものが,法の容認し難い不当なものであるか否かという点にあるものと考えられるからである。

最高裁は,前科の公表につき,多義的な「プライバシー」の文言は用いていないが,「みだりに前科等にかかわる事実を公表されないことにつき,法的保護に値する利益を有する」とする(最三判昭56・4・14民集35巻3号620頁),最三判平6・2・8民集48巻2号149頁(ノンフィクション「逆転」事件))。

最三判昭56・4・14民集35巻3号620頁

弁護士法23条の2に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が,照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会,京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに,漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは,前科及び犯罪経歴については,従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり,弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど,原判示の事実関係のもとにおいては,過失による違法な公権力の行使にあたる。(補足意見,反対意見がある。)

最三判平6・2・8民集48巻2号149頁(ノンフィクション「逆転」事件)

ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に,その者のその後の生活状況,当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義,その者の事件における当事者としての重要性,その者の社会的活動及びその影響力について,その著作物の目的,性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し,右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは,右の者は,その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。

なお,上記最判昭56・4・14の補足意見は,「プライバシー」の文言を用い,最三判平7・9・5判時1546号115頁(関西電力事件)も法廷意見において「プライバシー」の用語を用いているのが注目される。

最三判平7・9・5判時1546号115頁(関西電力事件)

会社が職制等を通じて共産党員又はその同調者である特定の従業員を監視し孤立させるなどした行為が,人格的利益を侵害する不法行為に当たるとされた事例

上告人は,被上告人らにおいて現実には企業秩序を破壊し混乱させるなどのおそれがあるとは認められないにもかかわらず,被上告人らが共産党員又はその同調者であることのみを理由とし,その職制等を通じて,職場の内外で被上告人らを継続的に監視する態勢を採った上,被上告人らが極左分子であるとか,上告人の経営方針に非協力的な者であるなどとその思想を非難して,被上告人らとの接触,交際をしないよう他の従業員に働き掛け,種々の方法を用いて被上告人らを職場で孤立させるなどしたというのであり,更にその過程の中で,被上告人水谷及び同三木谷については,退社後同人らを尾行したりし,特に被上告人三木谷については,ロッカーを無断で開けて私物である「民青手帳」を写真に撮影したりしたというのである。そうであれば,これらの行為は,被上告人らの職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害するとともに,その名誉を毀損するものであり,また,被上告人三木谷らに対する行為はそのプライバシーを侵害するものでもあって,同人らの人格的利益を侵害するものというべく,これら一連の行為が上告人の会社としての方針に基づいて行われたというのであるから,それらは,それぞれ上告人の各被上告人らに対する不法行為を構成するものといわざるを得ない。原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。また,原判決が上告人による行為として認定判示するところは,右に説示した限りにおいて,不法行為としての違法性評価が可能な程度に各行為の態様を示しており,その特定に欠けるものではない。

従前問題とされていたプライバシーは,「他人から干渉されない利益」であり「ひとりでほっておいてもらう権利」と解されてきたが(消極的権利),近時は,③の類型を中心に,コンピュータ社会の到来による個人情報の収集から個々人を保護するためには,プライバシー権に,より積極的な内容が付与されるべきであるとして,自己に関する情報を自主的にコントロールする権利をプライバシーの権利と捉える考え方(自己情報コントロール権説)が有力である。

なお,プライバシーは,人の社会的評価とは無縁であり,仮に社会的声望が上がったとしても侵害になること,たとえ真実であっても免責されないことなどの点で名誉と異なる。

氏名を冒用されない利益,正確に呼ばれる利益(最三判昭63・2・16民集42巻2号27頁(NHK日本語読み訴訟上告審判決)),みだりに肖像を撮影されない自由(最大判昭44・12124別集23巻12号1628頁)などが判例上認められている。

最三判昭63・2・16民集42巻2号27頁(NHK日本語読み訴訟上告審判決)

昭和50年当時テレビ放送のニュース番組において在日韓国人の氏名をそのあらかじめ表明した意思に反して日本語読みによつて呼称した行為は,在日韓国人の氏名を日本語読みによつて呼称する慣用的な方法が是認されていた社会的な状況の下では,違法とはいえない。

氏名は,社会的にみれば,個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが,同時に,その個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であつて,人格権の一内容を構成するものというべきであるから,人は,他人からその氏名を正確に呼称されることについて,不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべきである。

しかしながら,氏名を正確に呼称される利益は,氏名を他人に冒用されない権利・利益と異なり,その性質上不法行為法上の利益として必ずしも十分に強固なものとはいえないから,他人に不正確な呼称をされたからといつて,直ちに不法行為が成立するというべきではない。すなわち,当該他人の不正確な呼称をする動機,その不正確な呼称の態様,呼称する者と呼称される者との個人的・社会的な関係などによつて,呼称される者が不正確な呼称によつて受ける不利益の有無・程度には差異があるのが通常であり,しかも,我が国の場合,漢字によつて表記された氏名を正確に呼称することは,漢字の日本語音が複数存在しているため,必ずしも容易ではなく,不正確に呼称することも少なくないことなどを考えると,不正確な呼称が明らかな蔑称である場合はともかくとして,不正確に呼称したすべての行為が違法性のあるものとして不法行為を構成するというべきではなく,むしろ,不正確に呼称した行為であつても,当該個人の明示的な意思に反してことさらに不正確な呼称をしたか,又は害意をもつて不正確な呼称をしたなどの特段の事情がない限り,違法性のない行為として容認されるものというべきである。

更に,外国人の氏名の呼称について考えるに,外国人の氏名の民族語音を日本語的な発音によつて正確に再現することは通常極めて困難であり,たとえば漢字によつて表記される著名な外国人の氏名を各放送局が個別にあえて右のような民族語音による方法によつて呼称しようとすれば,社会に複数の呼称が生じて,氏名の杜会的な側面である個人の識別機能が損なわれかねないから,社会的にある程度氏名の知れた外国人の氏名をテレビ放送などにおいて呼称する場合には,民族語音によらない慣用的な方法が存在し,かつ,右の慣用的な方法が社会一般の認識として是認されたものであるときには,氏名の有する社会的な側面を重視し,我が国における大部分の視聴者の理解を容易にする目的で,右の慣用的な方法によつて呼称することは,たとえ当該個人の明示的な意思に反したとしても,違法性のない行為として容認されるものというべきである。

これを本件についてみるに,原審の確定したところによれば,上告人は,韓国籍を有する外国人であり,その氏名は漢字によつて「崔昌華」と表記されるが,民族語読みによれば「チォエ・チャン ホア」と発音されるところ,被上告人は,昭和五〇年九月一日及び同月二日のテレビ放送のニュース番組において,上告人があらかじめ表明した意思に反して,上告人の氏名を日本語読みによつて「サイ・ショウ カ」と呼称したというのであるが,漢字による表記とその発音に関する我が国の歴史的な経緯,右の放送当時における社会的な状況など原審確定の諸事情を総合的に考慮すると,在日韓国人の氏名を民族語読みによらず日本語読みで呼称する慣用的な方法は,右当時においては我が国の社会一般の認識として是認されていたものということができる。そうすると,被上告人が上告人の氏名を慣用的な方法である日本語読みによつて呼称した右行為には違法性がなく,民法七〇九条,七二三条に基づく謝罪,謝罪文の放送及び新聞紙上への掲載並びに慰藉料の支払を求める上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,その余の判断をするまでもなく,結局において正当であるから,首肯するに足りる。

最大判昭44・12124別集23巻12号1628頁

何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ぼう等を撮影することは,憲法13条の趣旨に反し許されない。しかし,警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は,現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であつて,証拠保全の必要性および緊急性があり,その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行われるときは,撮影される本人の同意がなく,また裁判官の令状がなくても,憲法13条,35条に違反しない。

また,芸能人やプロスポーツ選手の氏名や肖像の商品化事業等の無断利用に対し,経済的利益が損なわれた芸能人らが異議を申し立てることのできる法的地位としてのパブリシティの権利を認めるべきかどうかで議論がなされている。

顧客吸引力の侵害に対して不法行為が成立することにつき,下級審判例,学説上異論はない。競走馬等,人(ひと)以外についてもパブリシティの利益が観念できるか,あるいは,この「権利」は相続性を有するか,といった論点については,権利の淵源(えんげん)を人格的利益,財産的利益いずれに求めるかにより,見解が分かれる。最高裁は,現段階では,競走馬に関するパブリシティの権利を否定している最二判平16・2・13民集58巻2号311頁(「ギャロップレーサー」競走馬パブリシティ権事件)。

最二判平16・2・13民集58巻2号311頁(「ギャロップレーサー」競走馬パブリシティ権事件)

競走馬の所有者は,当該競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対し,その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。 現行法上,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている。 上記各法律の趣旨,目的にかんがみると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。

プライベート・ニューサンス(生活妨害)は,土地所有権ないし家屋所有権など不動産に対する侵害(物権の侵害)と理論付けられることもあるが,人の生活そのもの,すなわち,生命,身体,健康ないし精神的自由などの人格的利益が中心となるので,人格権侵害ととらえられることもあり,不法行為の一類型である。

生活妨害の発生が広範囲にわたるときは,一般に公害(パブリック・ニューサンス)と呼ばれている。

公害事件については,いわゆる四大公害訴訟(富山地判昭46・6・30下民集22巻5=6号別冊1頁(イタイイタイ病事件),新潟地判昭46・9・29下民集22巻9=1O号別冊1頁(新潟水俣病事件)),津地四日市交判昭47・7・24判時672号30頁(四日市ぜんそく事件),熊本地判昭48・3・20判時696号15頁(熊本水俣病事件))を契機として,因果関係や過失の証明責任の緩和,共同不法行為の要件等につき,特殊な理論をうちたてようとする努力が学説上なされており,裁判例にも次第に影響を与えつつある(東京高判昭62・7・15判時昭62・1O・15号1頁(横田基地騒音公害訴訟),干葉地判昭63・11・17判時平元・8・5号1頁(千葉川鉄大気汚染公害訴訟))。

なお,四大公害訴訟とは,公害に関する不法行為理論を発展させ,被害者救済を前進させた4つの公害裁判のことであり,公害健康被害の補償等に関する法律などの制定にも影響した。

具体的には,大気汚染公害の責任が問われた四日市ぜんそく事件,工場排水に含まれていたカドミウムによる健康被害の責任が問われた富山のイタイイタイ病事件(富山地判昭46・6・30下民集22巻5=6号別冊1頁,名古屋高金沢支部判昭47・8・9判時674号25頁),工場排水に含まれていた有機水銀による健康被害の責任が問われた熊本水俣(みなまた)病事件(熊本地判昭48・3・20判時696号15頁等)及び新潟水俣病事件(新潟地判昭46・9・29下民集22巻9=10号別冊1頁)の4つをいう。

[民法2目次] [物] [時効] [占有] [物権法総論] [不動産1,2,3] [動産1,2] [所有権] [用益権] [一般不法行為] [特別不法行為]